輪廻転生は

生まれ変わりの観念であって、

初期宗教における観念に近い。

輪廻転生とは、人が何度も生死を繰り返し、

新しい生命に生まれ変わること。

特に動物に生まれ変わる様な思想は

アニミズムといわれる。アニミズムは

古代宗教に分類されている。

人や動物などに霊魂が宿るとする信仰だ。

輪廻転生とは、

何度も生まれ変わることである。

人生は一度きりではない。

以前にも別の姿で生きていて、

これからも

別の姿に生まれ変わり生きてゆく。

現在の行いは過去の「むくい」に影響される

といった観念である。死ねば肉体は滅するが

精神は存在し続ける。即ちこの前世から現世、

来世へと流れて行く業(カルマ)が存在している。

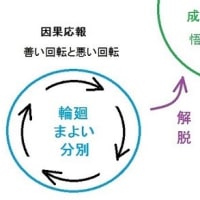

阿頼耶識と呼ばれる世界であって、縁が来たときに、

因と縁が和合して、

因果応報によって目に見える運命となって現われる。

現在の出来事は過去の結果であり、

現在の行為は将来の原因になる。そして

業にも必ず原因があると説かれ、

善い業(善行)には良い結果が、

悪い業(悪行)には悪い結果が訪れるとされる。

さて、

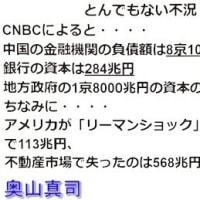

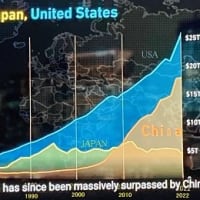

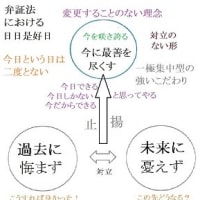

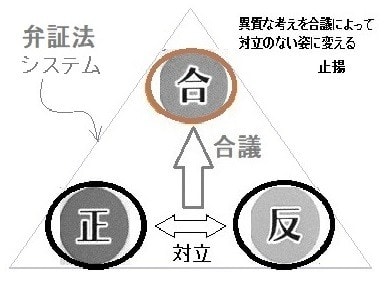

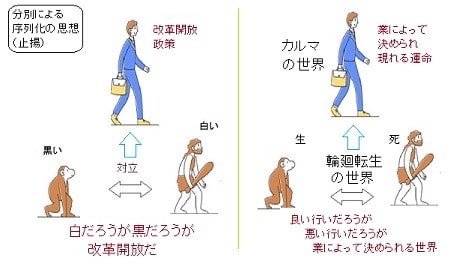

西洋哲学の代表の一つに「止揚」がある。

二項対立から一つ上の状態にある

新たな観念を作り出す。弁証論

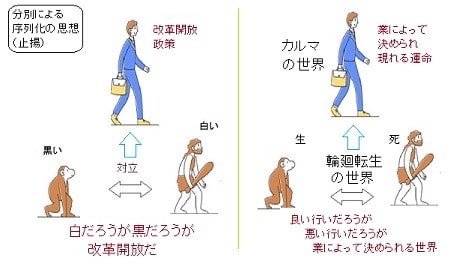

「白い猫も黒い猫もネズミを捕る猫がいい猫だ」

白か黒かの対立を超えた上の状態で政策を進めた

中国鄧小平の改革開放政策での言葉だ。

輪廻転生の思想においても

善い行いと悪い行いは、

一つ上の状態である「業」という

過去の行いに依存して決められる。

輪廻転生の思想に業(カルマ)という状態を

結びつけた(生み出した)点が止揚の思想と

同一である。この点では

輪廻転生といわれる東洋的な思想は、

分別という観念によっては、

西洋の思想である止揚思想に近いものとなる。

そもそも輪廻転生には

善と悪、過去と未来などの「分別」の観念が強い。

肉体と精神、支配するかされるかといった西洋哲学の

思想であって、東洋の思想とは一線を画すものだ。

ところが仏教は「空」に代表されている通り、

「無分別」の宗教ともいわれる。そして、

輪廻転生から離れることを「解脱」という。

迷いという原因をなくすこと(無分別)にある。

即ち

輪廻を乗り越え克服することが悟りであるという。

ところで

善い行いと悪い行いは誰が決めているのだろうか?

問題は善い行いと悪い行いの分別にある。

勝ちと負け、生と死、成功と失敗、多い少ない等、

善悪の基準としてこのような「分別」は、

多数の人間が良い行いとして共有していれば

良い行いなのであろうか。さらには

恐竜の時代のように

強いものが正しく善である。果たしてそうか。

いくら宗教観念が多数に支持されていても

肝心の善悪の基準があいまいなままでは

輪廻転生のように運用に支障をきたすだけだ。

あまりにも分別にこだわるから、

有名な文化人でさえも「死んで生まれかわる」

と言って死を選択してしまう。

こうして何が善で何が悪なのかが不明確なまま

死を選択しているところが問題である。

また動的平衡の観点からすれば、

分別にのみこだわることは、

継続性とは逆の観念であって

苦悩の端緒でもある。

業の観念やら

生と死の観念からいえば、

過去や死の方にのみこだわった

マイナス思考であり、

「死んで生まれ変わる」のように

分別にこだわった

解決策しか生まれてこない。

さらに乗り越えるという観念は

直進的進化であって、

進化論においては誤った考え方の立場である。

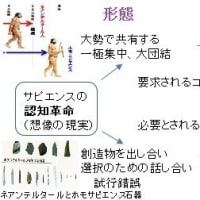

多数の観念と折り合う姿が真実である。

人間の観念は自然選択と同様に、

良い悪いではなく、感情や経験などの

外部環境によって生き残りやすかったどうかで決まる。

人間の観念に対応する外部環境は無限に存在するから、

その結果、無限に枝分かれさせる要素が生まれている。

そうであれば善と悪は「業」が決めることでもない。

さらに人間の多数の共有観念などではなく

外的環境(状況)が生命の適用性を決める。

従い、無限にある人間の観念は善も悪も業も、

すべてが進化的な対等の関係にある。

恐竜時代でも、

その中で細々と生き延びていた哺乳類が

環境変化によって繁栄したように、

変化の中での継続には多様性が必要である。

自己の観念は自己のためだけにあって、

何かにこだわったり、

他に押し付けたりしないことだ。

多数の観念、あるいは多数の価値観と

枝分かれのシステムによって折り合う。

人間が善悪を決め、

直進的に優劣を定めようとするから

苦悩し、対立し後悔する。

人間は人間の観念を

対等な枝分かれの状態であるとの認識であれば、

多数の枝分かれの中から、自分に合ったものを

選べばよいだけだ。

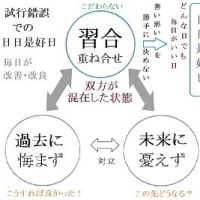

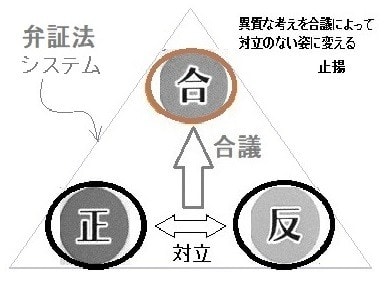

それには二項対立の概念が役に立つ。

二項対立によって、

一つのものにこだわることが無くなり、

「できる時に行い

できない時には行わない」といった

多様性の観念を編み出してくれる。

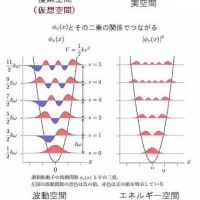

重ね合わせの概念は

双方の絡み合いの概念でもある。

止揚とは異なる状況であって、

他を否定したり排除することでもなく、

双方が対等であり優劣の区別がない。

二項対立による重ね合わせによれば、

神輿のように双方が対等のままで、

(空の状態のままで)進んで行ける。

縦糸と横糸によって現れる真実の姿である。

これが唯一の真理だ!と一方に固執

するならば、真理には到達しない。

分別による序列化(止揚思想)

重ね合わせの状態

二項対立(分別)にある場合でも

序列化しない

注)良いか悪いか(役に立つか役に立たぬか)

人間の観念の価値は

外部環境(状況)によって選択される

タイのプーケットでは現在もなお

邪悪を払うため、幸運を呼び込むために

ウナギを放流する習慣があるという。

さらに僧侶の托鉢に喜捨を毎日行う姿も

TVにて紹介された。

脳科学者の茂木健一郎氏が

国際政治学者といった観念に対して、

「きちんと根拠を示すべき」などの声が

相次いでいる事態に対して、

無意味なことだと発言している。

ここでも、

人間の観念に普遍的には意味がないという事例の一つだ。

もともと

無意味な観念に根拠などは存在しないのである。

そもそも「国際政治学者」の観念も

多くの人間に有益だとは限らない。

ただ単に

一個人が自分にとって価値があると思って

使っているだけなのである。

個人個人が自分にとって価値があると思われる

無限にある観念の中から採用しているだけなのだから、

他人がその根拠を示せと主張するのはおかしい。

タイのプーケットにおいて、

「ウナギを放流する人に向かって根拠を示せ」

とはだれも言わないだろう。

忠義も信用も

役に立つ観念なのかは

人間が決めるのではなく、

その時の環境によって左右される事例。

生まれ変わりの観念であって、

初期宗教における観念に近い。

輪廻転生とは、人が何度も生死を繰り返し、

新しい生命に生まれ変わること。

特に動物に生まれ変わる様な思想は

アニミズムといわれる。アニミズムは

古代宗教に分類されている。

人や動物などに霊魂が宿るとする信仰だ。

輪廻転生とは、

何度も生まれ変わることである。

人生は一度きりではない。

以前にも別の姿で生きていて、

これからも

別の姿に生まれ変わり生きてゆく。

現在の行いは過去の「むくい」に影響される

といった観念である。死ねば肉体は滅するが

精神は存在し続ける。即ちこの前世から現世、

来世へと流れて行く業(カルマ)が存在している。

阿頼耶識と呼ばれる世界であって、縁が来たときに、

因と縁が和合して、

因果応報によって目に見える運命となって現われる。

現在の出来事は過去の結果であり、

現在の行為は将来の原因になる。そして

業にも必ず原因があると説かれ、

善い業(善行)には良い結果が、

悪い業(悪行)には悪い結果が訪れるとされる。

さて、

西洋哲学の代表の一つに「止揚」がある。

二項対立から一つ上の状態にある

新たな観念を作り出す。弁証論

「白い猫も黒い猫もネズミを捕る猫がいい猫だ」

白か黒かの対立を超えた上の状態で政策を進めた

中国鄧小平の改革開放政策での言葉だ。

輪廻転生の思想においても

善い行いと悪い行いは、

一つ上の状態である「業」という

過去の行いに依存して決められる。

輪廻転生の思想に業(カルマ)という状態を

結びつけた(生み出した)点が止揚の思想と

同一である。この点では

輪廻転生といわれる東洋的な思想は、

分別という観念によっては、

西洋の思想である止揚思想に近いものとなる。

そもそも輪廻転生には

善と悪、過去と未来などの「分別」の観念が強い。

肉体と精神、支配するかされるかといった西洋哲学の

思想であって、東洋の思想とは一線を画すものだ。

ところが仏教は「空」に代表されている通り、

「無分別」の宗教ともいわれる。そして、

輪廻転生から離れることを「解脱」という。

迷いという原因をなくすこと(無分別)にある。

即ち

輪廻を乗り越え克服することが悟りであるという。

ところで

善い行いと悪い行いは誰が決めているのだろうか?

問題は善い行いと悪い行いの分別にある。

勝ちと負け、生と死、成功と失敗、多い少ない等、

善悪の基準としてこのような「分別」は、

多数の人間が良い行いとして共有していれば

良い行いなのであろうか。さらには

恐竜の時代のように

強いものが正しく善である。果たしてそうか。

いくら宗教観念が多数に支持されていても

肝心の善悪の基準があいまいなままでは

輪廻転生のように運用に支障をきたすだけだ。

あまりにも分別にこだわるから、

有名な文化人でさえも「死んで生まれかわる」

と言って死を選択してしまう。

こうして何が善で何が悪なのかが不明確なまま

死を選択しているところが問題である。

また動的平衡の観点からすれば、

分別にのみこだわることは、

継続性とは逆の観念であって

苦悩の端緒でもある。

業の観念やら

生と死の観念からいえば、

過去や死の方にのみこだわった

マイナス思考であり、

「死んで生まれ変わる」のように

分別にこだわった

解決策しか生まれてこない。

さらに乗り越えるという観念は

直進的進化であって、

進化論においては誤った考え方の立場である。

多数の観念と折り合う姿が真実である。

人間の観念は自然選択と同様に、

良い悪いではなく、感情や経験などの

外部環境によって生き残りやすかったどうかで決まる。

人間の観念に対応する外部環境は無限に存在するから、

その結果、無限に枝分かれさせる要素が生まれている。

そうであれば善と悪は「業」が決めることでもない。

さらに人間の多数の共有観念などではなく

外的環境(状況)が生命の適用性を決める。

従い、無限にある人間の観念は善も悪も業も、

すべてが進化的な対等の関係にある。

恐竜時代でも、

その中で細々と生き延びていた哺乳類が

環境変化によって繁栄したように、

変化の中での継続には多様性が必要である。

自己の観念は自己のためだけにあって、

何かにこだわったり、

他に押し付けたりしないことだ。

多数の観念、あるいは多数の価値観と

枝分かれのシステムによって折り合う。

人間が善悪を決め、

直進的に優劣を定めようとするから

苦悩し、対立し後悔する。

人間は人間の観念を

対等な枝分かれの状態であるとの認識であれば、

多数の枝分かれの中から、自分に合ったものを

選べばよいだけだ。

それには二項対立の概念が役に立つ。

二項対立によって、

一つのものにこだわることが無くなり、

「できる時に行い

できない時には行わない」といった

多様性の観念を編み出してくれる。

重ね合わせの概念は

双方の絡み合いの概念でもある。

止揚とは異なる状況であって、

他を否定したり排除することでもなく、

双方が対等であり優劣の区別がない。

二項対立による重ね合わせによれば、

神輿のように双方が対等のままで、

(空の状態のままで)進んで行ける。

縦糸と横糸によって現れる真実の姿である。

これが唯一の真理だ!と一方に固執

するならば、真理には到達しない。

分別による序列化(止揚思想)

重ね合わせの状態

二項対立(分別)にある場合でも

序列化しない

注)良いか悪いか(役に立つか役に立たぬか)

人間の観念の価値は

外部環境(状況)によって選択される

タイのプーケットでは現在もなお

邪悪を払うため、幸運を呼び込むために

ウナギを放流する習慣があるという。

さらに僧侶の托鉢に喜捨を毎日行う姿も

TVにて紹介された。

脳科学者の茂木健一郎氏が

国際政治学者といった観念に対して、

「きちんと根拠を示すべき」などの声が

相次いでいる事態に対して、

無意味なことだと発言している。

ここでも、

人間の観念に普遍的には意味がないという事例の一つだ。

もともと

無意味な観念に根拠などは存在しないのである。

そもそも「国際政治学者」の観念も

多くの人間に有益だとは限らない。

ただ単に

一個人が自分にとって価値があると思って

使っているだけなのである。

個人個人が自分にとって価値があると思われる

無限にある観念の中から採用しているだけなのだから、

他人がその根拠を示せと主張するのはおかしい。

タイのプーケットにおいて、

「ウナギを放流する人に向かって根拠を示せ」

とはだれも言わないだろう。

忠義も信用も

役に立つ観念なのかは

人間が決めるのではなく、

その時の環境によって左右される事例。