Ciao,マリィナです。DOLの全天走査計画MDSS(マリィナ・デジタル・スカイ・サーベイ)。88星座を全て発見する目的で始まったこの計画が、ようやく88星座全てを確認し、完了しました。

南天の星座は季節がよく分かりませんので、星図とにらめっこしながらだいたいどの辺りで見られるものかと探っておりましたけれど、冬の終わりころにちょうど南に向かってレチクル座が見られることが解り、タイミングを見ながらさがしておりました。無事に発見できましたので、ご紹介いたします。

レチクル座っていう星座の存在、ご存じでした? だいたいレチクルって何よ? ってかんじでしょうから、その辺りも踏まえて今週の解説、いってみましょー。

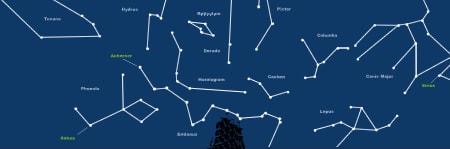

◎南天の星座のなかに小さなひし形の星座

左から

◆きょしちょう座(Tucana)

巨嘴鳥、オオハシです。ヨハン・バイエルの星座とよく言われますが、これは実際にはペトルス・プランシウスが設定しています。ヨハン・バイエルの仕事はウラノメトリアという星図に集約されており、その結果バイエルの設定と呼ばれるようになったのでしょう。

ウラノメトリアは北半球、南半球を網羅し、しかも地球から見上げた形に星の配置がなされているので、つまり現在私たちが使用している星座早見盤などと同じように表記されているのですね。またバイエル符号(α、βなど)をつけて星表と星図の対応をとっています。

現代にまで影響を与えるこの大きな仕事によって、バイエルの星座と呼ばれるようになりました。

◆みずへび座(Hydrus)

きょしちょう座とおなじくプランシウスを経て1603年、バイエルのウラノメトリアに載せられました。これらプランシウスの星座は天球儀に既にあらわれていて、ウラノメトリアより5年ほど早く出されています。スクリーンショットではちょうどしっぽの辺りが見えています。

◆ほうおう座(Phoenix)

これもまたプランシウスの設定→バイエル星座となっています。こうした星座は12種類あります。

Ankaa

α星がアンカーと言いますが、これはアラビア語でフェニックスを表すそうです。

またこの星はザウラクという名前も持っています。これはジャンク船のことのようです。アラビア語では『(ジャンク)船の明るい星』という名前を縮めてただザウラクと呼んでいます。

ほうおう座はアラビアのほうではダウに見立てたダウ座(と呼んだか解りませんが)だったそうで、そのためザウラクという船に関係する名前が付いているのですね。

なお、ザウラクという名前の星はエリダヌス座にもあります。現在ではこちらのほうをザウラク、ほうおう座のα星はアンカーで定着しています。

◆エリダヌス座(Eridanus)

アポロンの息子パエトーンが、父ののる太陽の馬車をいたずらして暴走させてしまったため、ゼウスに落とされたのがこの河だという神話があります。

この事件のせいで、太陽の馬車が急降下したアフリカの人たちは焦げたように肌が黒くなった(黒人となった)という話が付いている場合もあります。

この長い星座の終点はオリオン座の腕の辺りですので、スクリーンショットからぐるっと西の果てまで続いていますので、まさに河のようです。

Achernar

アケルナルは0.5等星です。全天で10本の指に入る明るさの星ですね。

この星はラグビーボールのようにつぶれたような形をしていると言われています。

◆とけい座(Horologium)

もともとは振り子時計座という名前でラカーユが設定していて、振り子時計の発明者であるホイヘンスをたたえていると言われています。

星座は向かって左が時計の文字盤で、右に向かって振り子が下がっている形となります。

◆レチクル座(Reticulum)

88星座で最後に残ったのはこのレチクル座です。

88星座中もっともマイナーな星座ではないでしょうか。レチクルってなんだかご存じですか? 私もよく知りませんでしたw

レチクルというのは、望遠鏡などに付いた十字型の照準線のことです。

レチクル座の変遷・現在

この星座には変遷があります。

ラカーユの星図には『Le Reticule Romboide』と書かれています(Wikipediaの記述はbが抜けていてスペルの誤りです。が、Romboideという記述もhが抜けていて、うーん…ほんとにフランス語?)。これは、『ひし形のレチクル』という意味です。あいかわらず長い名前ですw

星座線をご覧になるとお分かりのとおり、かなり小さなひし形の形をとっております。

ラカーユによって1763年に設定されたこのひし形のレチクルは、ラテン語で『Reticulum Rhomboidalis』と記述されましたけれど、それを短縮して単に『Reticulum』と呼び、今日に至っています。

レチクルは照準器といいましたけれど、ラカーユの使ったレチクルは網状のものでした。おそらく望遠鏡の鏡筒かファインダーにかぶせて使用したのでしょう。そのため網目がひし形に伸びたのだと思います。ふつう、照準の線って言うと十字型を思い起こすでしょう? だからひし形というのはとっても不思議な感じがしますけれど、素材や構造を考えてみると案外突き止められそうですね。

ちなみに、網ということからネット座とか小網座とか呼ばれていた時期があるそうです。

レチクル座の変遷・過去

さて、ラカーユによって設定されたこの星座ですけれど、実は140年も前に、同じ星を使ったある星座が設定されています。

設定者は時計や天球儀の職人であるイザーク・ハブレヒト。1621年に命名され、天球儀に載せられた名前は『Rhombus』つまり『ひし形座』でした。

ハブレヒトは当時の船乗りたちなどから観測結果を仕入れて天球儀を作成したようです。

そうするとラカーユを設定者と呼んでよいか、それとも再設定者と呼ぶべきかは微妙な線ですけれど、今呼ばれているのはひし形ではなくレチクルという名前なので、ラカーユを設定者としてもやぶさかでないのかもしれません。

レチクル座の変遷・番外

ラカーユを下ること70年。1835年のイライジャ・H・バリットという人の星図には日時計が描かれていて、設定者は誰なのか不明になっています。とけい座のすぐ隣に描かれていて、その場所はレチクル座と全く同じです。

レチクル座とはまったく独自に設定してあるのか、レチクルをさらに改名したのか、もしくはひし形座からひどけい座にしたのか、詳しいことは全く解りません。

レチクルの意義

望遠鏡にレチクルが設置されたことによって、単なる拡大鏡から観測機器として大きくレベルアップしました。

望遠鏡に星の像を捕らえるとき、たいていは覗いた視野の真ん中に持って来るでしょうけれど、レチクルの線に合わせることによって正確に持って来ることができます。

これを利用すると次のようなことができます。

まず、ファインダーを覗いてレチクルに北極星を合わせます。

こうすると地軸の向きに望遠鏡を向けたことになります。

この状態で、望遠鏡を載せている架台を固定します。

望遠鏡の垂直方向の動きを赤緯(緯度)、水平方向の動きを赤経(経度)にすることができますので、座標を合わせるだけで短時間で目標の星に視野を合わせることができます。

つまり星表に書かれた観測結果と、その観測器具の対応をとることができるのです。望遠鏡を覗くことが単なる観望から天体観測に変化したことになります。

またこのことは長時間、同じ星に視野を合わせて追尾するのに役立ちます。ただの拡大鏡ではこうした精度の高さは求めるべくもありません。レチクルの存在によってこうしたことができるのです。

ちなみに、十字形のレチクルを考え出したのは、ニュートンのライバルであるロバート・フックという話がありますが…裏はとれませんでした。

◆かじき座(Dorado)

大マゼラン雲が含まれる星座として特に有名な星座です。一本の線形ですのでこれといった特徴もなく、探そうと思うとなかなか大変な星座のような気がします。このスクリーンショットのもっと上のところに大マゼラン雲があります。

ところでこのかじき座。Dorado(ドラード)って書いてあります。

El Dorado、エル・ドラード(黄金郷)と同じですが、何か関係があるのでしょうか。

あります。っていうかそのまま黄金って意味なのです。

黄金という名前を持つ魚はカジキではなくシイラといいます。ハワイではマヒマヒです。

Wikipediaによると、水揚げされたときに鱗が黄金に光るところから名付けられていると言うことです。

でも星座絵はシイラではなくカジキが描かれていて、そのせいでかじき座と呼ばれることになりましたが、ラカーユの星図ではカジキではなくきちんとシイラが描かれています。

設定者はネーデルラントの天文学者・地図職人のペトルス・プランシウス。同国の航海者ペーテル・ケイセル(ペトルス・テオドルス)に星図の作成法を教授し、南半球の航海中に南天の星図を作らせました。

航海中にケイセルはなくなりますが、その星図がもたらされるとプランシウスは新たに12の星座を設定(1592年)し、1603年にヨハン・バイエルの全天星図ウラノメトリアに取り上げられて今に伝えられています。

いわゆる『バイエル星座』のひとつですけれど、上記のようにまずはぺーテル・ケイセル(とフレドリック・デ・ハウトマン)が星図を作り、それを元にプランシウスが設定していますので、諸外国ではバイエル星座とは呼ばないようです。

ちなみにプランシウスやケイセル、ハウトマンはオランダ東インド会社の仕事としてこれら南方の航海に関わっていて、特にプランシウスは設立者の一人だということです。

◆がか座(Pictor)

がかというのは画架のこと。絵を描くときにキャンバスをかけて置く、いわゆるイーゼルですね。今イーゼルといったら、レストランの入り口などにメニューを置くための脚としてみることが比較的多いと思います。

◆ちょうこくぐ座(Caelum)

またの名を金属彫刻用のみ(ビュラン)座です。

ラカーユが星座を設定した1750年代は、だいたいバロックからロココと言われる西洋美術の流れに当たっていまして、その流れはフランスに芸術の中心地が移っていくことを意味しています。ラカーユはフランス人としてこの動きをたたえたとしても不思議はないでしょうね。

15世紀ルネサンス期からビュランによる版画が作られていますので、道具としては比較的新しいと言って良いのでしょうか? 面白い道具がありますねー。

でもブーシェの絵とかあんまり面白くないんですよね…。サロンの作品が多いからかなぁ…。

◆はと座(Columba)

ペトルス・プランシウスによってはと座の領域にある明るい星の集まりは注目されていましたけれど、そこに星座絵は当てはめられていませんでした。実はココの星の一群は、おおいぬ座に属していたのですね。

それからまもなく、はと座の名前が見えています。ただしこれは名前としては見えていても、前述の通り星座として独立しておらず、オーギュスト・ロワーエによっておおいぬ座から分割されました。

◆うさぎ座(Lepus)

頭が沈んでいるので、身体と脚の部分だけ見えています。

Lepusはうさぎ、Lupusはおおかみで、一字違いですね。ともにけものですので語源的に関係あるのは間違いないでしょう。

◆おおいぬ座(Canis Major)

頭が下になっているのは、西に沈みかけているからですね。画面端に来ているので横に引き伸ばされてずんぐりした姿になっています。

胴体は天の川にかかっていますけれど、本日の解説では逢えてMilky Wayの表示は省きました。

Sirius

ぎりぎり見えている明るい星がシリウスです。西のほうに回頭すれば、煌々と輝く星の姿が見えるはずです。

◆おわりに

いかがでしたか? とうとう88星座をすべてご紹介しきりました。…でもなんだかまだ途中のような気がしています。一部の星しか捕らえていない星座があるからかなって思っています。

全体像を見られない大きな星座をのぞいて、見ることが可能な星座は極力全体図をご紹介できるよう、スクリーンショットをとっていきたいと考えています。

これからの予定はそのように全体図をとらえることと、研究編をまとめています。今回の研究編はかなり時間のかかる調査ですので、工夫してうまくプレイと関連づけたいと思っています。次回はつる座とその周辺をまたご紹介しようかな? と思っています。

次回の更新もお楽しみに。

でわ~☆

南天の星座は季節がよく分かりませんので、星図とにらめっこしながらだいたいどの辺りで見られるものかと探っておりましたけれど、冬の終わりころにちょうど南に向かってレチクル座が見られることが解り、タイミングを見ながらさがしておりました。無事に発見できましたので、ご紹介いたします。

レチクル座っていう星座の存在、ご存じでした? だいたいレチクルって何よ? ってかんじでしょうから、その辺りも踏まえて今週の解説、いってみましょー。

◎南天の星座のなかに小さなひし形の星座

左から

◆きょしちょう座(Tucana)

巨嘴鳥、オオハシです。ヨハン・バイエルの星座とよく言われますが、これは実際にはペトルス・プランシウスが設定しています。ヨハン・バイエルの仕事はウラノメトリアという星図に集約されており、その結果バイエルの設定と呼ばれるようになったのでしょう。

ウラノメトリアは北半球、南半球を網羅し、しかも地球から見上げた形に星の配置がなされているので、つまり現在私たちが使用している星座早見盤などと同じように表記されているのですね。またバイエル符号(α、βなど)をつけて星表と星図の対応をとっています。

現代にまで影響を与えるこの大きな仕事によって、バイエルの星座と呼ばれるようになりました。

◆みずへび座(Hydrus)

きょしちょう座とおなじくプランシウスを経て1603年、バイエルのウラノメトリアに載せられました。これらプランシウスの星座は天球儀に既にあらわれていて、ウラノメトリアより5年ほど早く出されています。スクリーンショットではちょうどしっぽの辺りが見えています。

◆ほうおう座(Phoenix)

これもまたプランシウスの設定→バイエル星座となっています。こうした星座は12種類あります。

Ankaa

α星がアンカーと言いますが、これはアラビア語でフェニックスを表すそうです。

またこの星はザウラクという名前も持っています。これはジャンク船のことのようです。アラビア語では『(ジャンク)船の明るい星』という名前を縮めてただザウラクと呼んでいます。

ほうおう座はアラビアのほうではダウに見立てたダウ座(と呼んだか解りませんが)だったそうで、そのためザウラクという船に関係する名前が付いているのですね。

なお、ザウラクという名前の星はエリダヌス座にもあります。現在ではこちらのほうをザウラク、ほうおう座のα星はアンカーで定着しています。

◆エリダヌス座(Eridanus)

アポロンの息子パエトーンが、父ののる太陽の馬車をいたずらして暴走させてしまったため、ゼウスに落とされたのがこの河だという神話があります。

この事件のせいで、太陽の馬車が急降下したアフリカの人たちは焦げたように肌が黒くなった(黒人となった)という話が付いている場合もあります。

この長い星座の終点はオリオン座の腕の辺りですので、スクリーンショットからぐるっと西の果てまで続いていますので、まさに河のようです。

Achernar

アケルナルは0.5等星です。全天で10本の指に入る明るさの星ですね。

この星はラグビーボールのようにつぶれたような形をしていると言われています。

◆とけい座(Horologium)

もともとは振り子時計座という名前でラカーユが設定していて、振り子時計の発明者であるホイヘンスをたたえていると言われています。

星座は向かって左が時計の文字盤で、右に向かって振り子が下がっている形となります。

◆レチクル座(Reticulum)

88星座で最後に残ったのはこのレチクル座です。

88星座中もっともマイナーな星座ではないでしょうか。レチクルってなんだかご存じですか? 私もよく知りませんでしたw

レチクルというのは、望遠鏡などに付いた十字型の照準線のことです。

レチクル座の変遷・現在

この星座には変遷があります。

ラカーユの星図には『Le Reticule Romboide』と書かれています(Wikipediaの記述はbが抜けていてスペルの誤りです。が、Romboideという記述もhが抜けていて、うーん…ほんとにフランス語?)。これは、『ひし形のレチクル』という意味です。あいかわらず長い名前ですw

星座線をご覧になるとお分かりのとおり、かなり小さなひし形の形をとっております。

ラカーユによって1763年に設定されたこのひし形のレチクルは、ラテン語で『Reticulum Rhomboidalis』と記述されましたけれど、それを短縮して単に『Reticulum』と呼び、今日に至っています。

レチクルは照準器といいましたけれど、ラカーユの使ったレチクルは網状のものでした。おそらく望遠鏡の鏡筒かファインダーにかぶせて使用したのでしょう。そのため網目がひし形に伸びたのだと思います。ふつう、照準の線って言うと十字型を思い起こすでしょう? だからひし形というのはとっても不思議な感じがしますけれど、素材や構造を考えてみると案外突き止められそうですね。

ちなみに、網ということからネット座とか小網座とか呼ばれていた時期があるそうです。

レチクル座の変遷・過去

さて、ラカーユによって設定されたこの星座ですけれど、実は140年も前に、同じ星を使ったある星座が設定されています。

設定者は時計や天球儀の職人であるイザーク・ハブレヒト。1621年に命名され、天球儀に載せられた名前は『Rhombus』つまり『ひし形座』でした。

ハブレヒトは当時の船乗りたちなどから観測結果を仕入れて天球儀を作成したようです。

そうするとラカーユを設定者と呼んでよいか、それとも再設定者と呼ぶべきかは微妙な線ですけれど、今呼ばれているのはひし形ではなくレチクルという名前なので、ラカーユを設定者としてもやぶさかでないのかもしれません。

レチクル座の変遷・番外

ラカーユを下ること70年。1835年のイライジャ・H・バリットという人の星図には日時計が描かれていて、設定者は誰なのか不明になっています。とけい座のすぐ隣に描かれていて、その場所はレチクル座と全く同じです。

レチクル座とはまったく独自に設定してあるのか、レチクルをさらに改名したのか、もしくはひし形座からひどけい座にしたのか、詳しいことは全く解りません。

レチクルの意義

望遠鏡にレチクルが設置されたことによって、単なる拡大鏡から観測機器として大きくレベルアップしました。

望遠鏡に星の像を捕らえるとき、たいていは覗いた視野の真ん中に持って来るでしょうけれど、レチクルの線に合わせることによって正確に持って来ることができます。

これを利用すると次のようなことができます。

まず、ファインダーを覗いてレチクルに北極星を合わせます。

こうすると地軸の向きに望遠鏡を向けたことになります。

この状態で、望遠鏡を載せている架台を固定します。

望遠鏡の垂直方向の動きを赤緯(緯度)、水平方向の動きを赤経(経度)にすることができますので、座標を合わせるだけで短時間で目標の星に視野を合わせることができます。

つまり星表に書かれた観測結果と、その観測器具の対応をとることができるのです。望遠鏡を覗くことが単なる観望から天体観測に変化したことになります。

またこのことは長時間、同じ星に視野を合わせて追尾するのに役立ちます。ただの拡大鏡ではこうした精度の高さは求めるべくもありません。レチクルの存在によってこうしたことができるのです。

ちなみに、十字形のレチクルを考え出したのは、ニュートンのライバルであるロバート・フックという話がありますが…裏はとれませんでした。

◆かじき座(Dorado)

大マゼラン雲が含まれる星座として特に有名な星座です。一本の線形ですのでこれといった特徴もなく、探そうと思うとなかなか大変な星座のような気がします。このスクリーンショットのもっと上のところに大マゼラン雲があります。

ところでこのかじき座。Dorado(ドラード)って書いてあります。

El Dorado、エル・ドラード(黄金郷)と同じですが、何か関係があるのでしょうか。

あります。っていうかそのまま黄金って意味なのです。

黄金という名前を持つ魚はカジキではなくシイラといいます。ハワイではマヒマヒです。

Wikipediaによると、水揚げされたときに鱗が黄金に光るところから名付けられていると言うことです。

でも星座絵はシイラではなくカジキが描かれていて、そのせいでかじき座と呼ばれることになりましたが、ラカーユの星図ではカジキではなくきちんとシイラが描かれています。

設定者はネーデルラントの天文学者・地図職人のペトルス・プランシウス。同国の航海者ペーテル・ケイセル(ペトルス・テオドルス)に星図の作成法を教授し、南半球の航海中に南天の星図を作らせました。

航海中にケイセルはなくなりますが、その星図がもたらされるとプランシウスは新たに12の星座を設定(1592年)し、1603年にヨハン・バイエルの全天星図ウラノメトリアに取り上げられて今に伝えられています。

いわゆる『バイエル星座』のひとつですけれど、上記のようにまずはぺーテル・ケイセル(とフレドリック・デ・ハウトマン)が星図を作り、それを元にプランシウスが設定していますので、諸外国ではバイエル星座とは呼ばないようです。

ちなみにプランシウスやケイセル、ハウトマンはオランダ東インド会社の仕事としてこれら南方の航海に関わっていて、特にプランシウスは設立者の一人だということです。

◆がか座(Pictor)

がかというのは画架のこと。絵を描くときにキャンバスをかけて置く、いわゆるイーゼルですね。今イーゼルといったら、レストランの入り口などにメニューを置くための脚としてみることが比較的多いと思います。

◆ちょうこくぐ座(Caelum)

またの名を金属彫刻用のみ(ビュラン)座です。

ラカーユが星座を設定した1750年代は、だいたいバロックからロココと言われる西洋美術の流れに当たっていまして、その流れはフランスに芸術の中心地が移っていくことを意味しています。ラカーユはフランス人としてこの動きをたたえたとしても不思議はないでしょうね。

15世紀ルネサンス期からビュランによる版画が作られていますので、道具としては比較的新しいと言って良いのでしょうか? 面白い道具がありますねー。

でもブーシェの絵とかあんまり面白くないんですよね…。サロンの作品が多いからかなぁ…。

◆はと座(Columba)

ペトルス・プランシウスによってはと座の領域にある明るい星の集まりは注目されていましたけれど、そこに星座絵は当てはめられていませんでした。実はココの星の一群は、おおいぬ座に属していたのですね。

それからまもなく、はと座の名前が見えています。ただしこれは名前としては見えていても、前述の通り星座として独立しておらず、オーギュスト・ロワーエによっておおいぬ座から分割されました。

◆うさぎ座(Lepus)

頭が沈んでいるので、身体と脚の部分だけ見えています。

Lepusはうさぎ、Lupusはおおかみで、一字違いですね。ともにけものですので語源的に関係あるのは間違いないでしょう。

◆おおいぬ座(Canis Major)

頭が下になっているのは、西に沈みかけているからですね。画面端に来ているので横に引き伸ばされてずんぐりした姿になっています。

胴体は天の川にかかっていますけれど、本日の解説では逢えてMilky Wayの表示は省きました。

Sirius

ぎりぎり見えている明るい星がシリウスです。西のほうに回頭すれば、煌々と輝く星の姿が見えるはずです。

◆おわりに

いかがでしたか? とうとう88星座をすべてご紹介しきりました。…でもなんだかまだ途中のような気がしています。一部の星しか捕らえていない星座があるからかなって思っています。

全体像を見られない大きな星座をのぞいて、見ることが可能な星座は極力全体図をご紹介できるよう、スクリーンショットをとっていきたいと考えています。

これからの予定はそのように全体図をとらえることと、研究編をまとめています。今回の研究編はかなり時間のかかる調査ですので、工夫してうまくプレイと関連づけたいと思っています。次回はつる座とその周辺をまたご紹介しようかな? と思っています。

次回の更新もお楽しみに。

でわ~☆

これからも楽しく、拝見させていただきます。

ではでは^^

私も空を眺めつつ、一通り眺めたら別のことをしていたりも多いです。

このブログが参考になったらうれしいですねー。なかなかむずかしいでしょうけれど…(笑)

でわ~☆