😇 サイゾーウーマンが学習院の興味深い歴史を掲載している。

学習院の始まりは殆どの場合「光格天皇が公家の子弟を教育するために設けた。」と紹介されるがその事情はあまり報じられていない。私は今回初めて知った。

皇室ブランドの「学習院」、そもそも“獄道者”予備軍の救貧学校だった!? イメージと大違いの史実

日本のアウト皇室史

2022/04/09 17:00 堀江宏樹(ほりえ・ひろき)

皇室ブランドの「学習院」、そもそも“獄道者”予備軍の救貧学校だった!? イメージと大違いの史実

「皇族はスーパースター」と語る歴史エッセイストの堀江宏樹さんに、歴史に眠る破天荒な「皇族」エピソードを教えてもらいます! ――現在も「皇族・華族の学校」としてのイ...

サイゾーウーマン

<抜粋>

しかし、ここで近代のヨーロッパやロシアの文学に出てくる“貴族学校”のようなものを想像すると大間違いなんです。日本の伝統では、お金のある家、ステイタスの高い家の子どもたちは、学校になど行かず、自邸にしかるべき専門家を招いて、家庭教師してもらうのです。

学習院は、平安時代に存在し、その後、火事にあって以来、再建されなかった「大学寮」と呼ばれる公家の学校の復活を目指した組織として幕末に誕生しました。

要するに、明治維新以降、「皇族・華族の学校」として輝いた学習院と、貧しい公家の子どもに最低限の教育を与えるために作られた幕末の学習院とは、名前だけ同じで中身はまったくの別モノと言ってよいのですね。

今日までつづく学習院の歴史には、大きな転換点が少なくとも2回ほどあります。将来の天皇と目される悠仁親王を一度も学習院に通わせなかった秋篠宮家の決断が、3回目の転換点になりうるかもしれませんが、これはまた別の機会に語りますね。

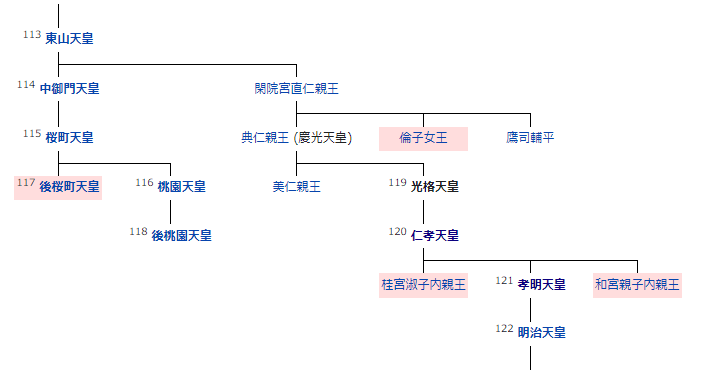

お話を、幕末の学習院に戻しましょう。ちなみに光格天皇は、現役の天皇の皇子だったわけではありません。いわば直系が絶えてしまったので、傍系の宮家から皇統を継ぐことになった方です。そういう帝ほど伝統復興に熱心な傾向があるんですね。それを考えると、秋篠宮家とも立場が少し似ているかもしれません。

😇 秋篠宮殿下は傍系、愛子さまは直系、、、愛子さまを悠仁殿下より上に位置づけたい人々と女系天皇制度化を目論む人々はそのように言いますね。

しかし、堀江氏が「少し似ている」というように、秋篠宮殿下と光格天皇の立場はずいぶん違います。

*慶光天皇は明治の追諡。

光格天皇は閑院宮典仁親王第六皇子(兼仁親王)

😇 上下の系図を比べてみましょう・

もし、三笠宮崇仁親王に男孫がいらっしゃったとしたら、そのかたが光格天皇(兼任親王)と同じ立場となります。

秋篠宮殿下と今上は上皇明仁と正妻美智子の実子であり兄弟です。

光格天皇の祖父に至る天皇系図を見てみましょう。

光格天皇の曾祖父東山天皇は三代続けて兄弟相続が続いた天皇の子供です。

今、「秋篠宮殿下が天皇になれば皇位が傍系へ移ってしまう」と口に泡を飛ばしての主張がいかにアホらしいことか解るでしょう。笑。

皇位継承に関しては秋篠宮殿下と光格天皇は似ていない。堀江氏が秋篠宮殿下と光格天皇は少し似ているというのなら「前代の天皇が親では無い」「皇位継承が具体化するまでは天皇になると思われていなかった。」というところでしょうか。

光格天皇は名君だったと言われています。

天皇になるとは思われていなかった親王が天皇になったら名君になった。先例に倣って秋篠宮殿下も名君になって頂くことを願っています。

1928年、学習院が発行した『開校五十年記念 学習院史』の最初の章には、幕末時代の学習院の姿を回想した文章がありますが、これは多くの方には驚きの内容でしょう。

多くの「華冑(=公家)子弟の教育は万事に不十分」で、「中には懶惰に流るゝ者も少なからざりし(=まともに勉強もせず、獄道者になってしまう公家の子どもたちもたくさんいた)」という状況でした。「光格天皇はいたくこのことを御軫念遊ばされし(=ご憂慮なさった)」がゆえに、学習院をお作りになったとあるわけです。

まっとうな学問も受けられぬまま成人し、それが原因で、まっとうな職を朝廷で得ることもできない公家たちの子どもたちのための、いわば救貧学校として生まれたのが学習院だったということになります。

京都の救貧学校時代のことは、明治以降の“シン学習院”と、その流れを引き続く、現行の学習院の中ではいわゆる“黒歴史”であり、カウントしていないのかもしれません。ただ、21世紀ともなれば、「江戸時代、公家の子弟のために天皇が作らせたのが学習院のはじまり」なんて聞くと、一般人は背景がわからないので、特別感しか出ませんよね。それをうまく現在に至るまで宣伝に利用しているのだと思います。

弘化4年(1847年)3月、京都御所の敷地内に「学問所」の建物がようやく完成、講義がはじまったそうです。すでに光格天皇の孫にあたる孝明天皇(明治天皇の父宮)の治世がはじまっていました。

その後、明治2年(1869)年、明治天皇が京都から東京に移ると、臣下の公家たちの多くもそれに付き従いました。また、この頃、明治維新に協力した人たちだけでなく、明治以前に公家や大名だった家の子孫たちのことも日本の特権階級として「華族」と呼ぼうと決まり、華族たちの子弟を中心にした教育機関が現在の千代田区神田の錦町に設立されることになったのです。

それで、明治10年(1877)年10月に、この“華族学校”がようやく開校するとなったとき、明治天皇が「学習院という名前にしなさい」という旨の決定をして、学習院の名前が受け継がれることになったのです。だから、これが学習院の最初の大きな転換点ですね。

この頃の学習院は男女共学でした。先進的でしたが、生徒には「男女七歳にして席を同じゅうせず」という古い倫理観を払拭できないご家庭が多く、女生徒は少なかったようです。

そういうことで、華族の生徒たちが中心に通う「華族女学校(=女子学習院の前身)」が明治18年(1885年)に開設された、と。

また、明治17(1884)年、開校当初は私立学校だった学習院は、宮内省(当時)管轄の官立学校になっています。要するに皇族の長である天皇と、天皇を取り囲む皇族・華族をはじめとした超特権階級の子どもたちが集まって教育を受ける場所としての学習院と、その教育文化を国が率先して保護するという姿勢を見せたのです。

しかし、いくら皇族・華族の学校として学習院がスタートしたところで、華族というものは一枚岩ではなく、経済格差がすごくありました。明治維新後もやっぱり中流以下の公家の子弟は貧しく、学校に通うことが難しかったという話もあります。華族だから誰でも学習院に通えたという話ではない

例 柳原白蓮の息子

(柳原白蓮は)十代で公家の北小路家の男性と政略結婚しました。しかし、夫婦仲が悪く、息子を授かったもののすぐに離婚しているのです。息子は婚家に取られてしまいました。

ところが、その息子が就学する年齢になっても北小路家の経済状況がおもわしくないので、それを憂慮した白蓮は息子を京都から東京・目白の自宅に呼び寄せ(彼女はすでに宮崎龍介という男性と再婚していた)、そこから彼を学習院に通わせたという話もあります。公家の中でも相当な格差があったというお話です。

天皇家の教育に(歴史的に継続した)伝統など存在しない

(続く)

😇 元明天皇はじめ不思議な魅力のある女性天皇の像を描いた画家が解りました。

馬堀法眼喜孝画伯が描いた『歴代天皇 御真影図』より、

光格天皇 悠仁殿下に似ていらっしゃるが悠仁殿下は平成18年生まれ

仁孝天皇 モデルは秋篠宮殿下?

馬堀法眼喜孝(明治40年〈1907年〉9月1日-平成11年〈1999年〉)