屋根上機器やスカートを塗装している間に各種シールの貼り付けを行いました。

3500形と言えば4連か6連のローカル運用が馴染み深いですので、現行の黒地タイプの幕を調達します。

富士川車輌工業の0836 方向幕・表記ステッカー 一号線四社直通新2010(幕)を使用しました。

なんか一見さんお断り的なタイトルですね。収録内容は豊富です。

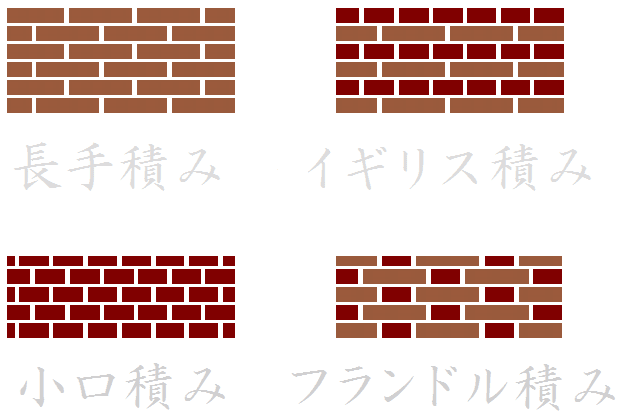

四隅にCカットを付けて貼りました。そのままだと周囲からの光漏れが激しいので塗料で遮光。

前面行先幕や編成番号は車両セット付属のステッカーを使用します。

次に光量を一定にする常点灯化を施すとします。遮光ケースを外してみましたがこりゃ大変そうだ…

テスターであちこち測って基板の回路図を書いてみました。おそらくこんな感じではないかと思われます。

R3とR4がなぜか入れ替わっていました。素子値は一応伏せておきます。

そして常点灯化後の回路図がこちら。方向別のLEDはブリッジの外に出しておきました。

常点灯用のコンデンサが付いていると逆方向でも点灯する恐れがあるためです。

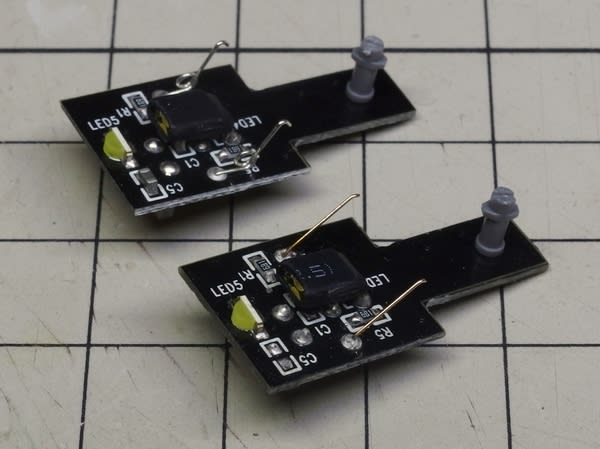

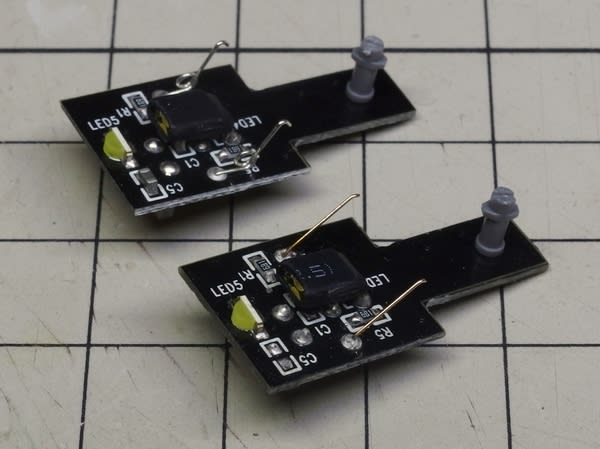

奥がオリジナルの基板、手前が常点灯化した基板です。今回はポリウレタン線のオンパレードでした。

裏側はそんなに変わっていません。コンデンサの撤去と線バネの交換くらいでしょうか

元の線バネは線径が太く硬い材質のため、燐青銅に置き換えました。

左が製品の状態、右が常点灯加工後&LEDの色味調整後です。

コントローラーの目盛りは1/4程度。ヘッドライトの色味はプリズムにIROMIZUを貼ることで調整しました。

成田方面からでも上野方面からでも攻められる行先と言うことで、津田沼行きにしました。

1枚だと薄いので2枚貼りすると丁度良くなります。常点灯化したので光量は逆にアップしています。

写真だと分かりませんがついでにライトケースの断面にシルバーを差してあります。

1両は通過標識灯が点灯した回送仕様にしてみました。回マークも先述のステッカーに収録されています。

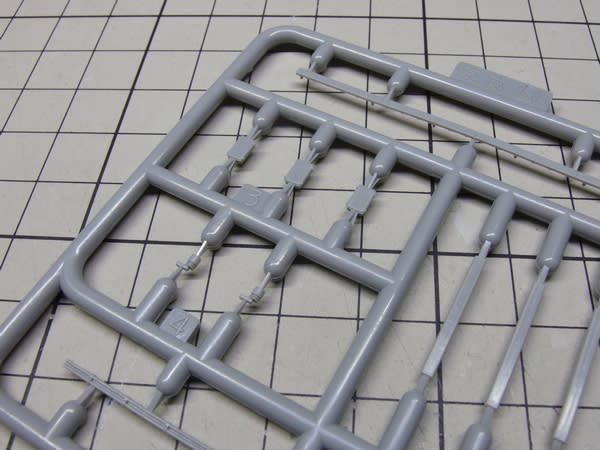

この車は普段は中間に組み込むので幌を付ける予定です。

そういえば運転台側の幌は付属していないんですよね。脱着式でちょうどいいやつを探さないと…

LEDを交換しなくてもこれだけ変わりますという報告でした。

クリックお願いします(_ _)

↓ ↓ ↓