■1月7日/さいたまスーパーアリーナ/WBC世界バンタム級王座統一12回戦 正規王者 ナルディーヌ・ウバーリ(仏) VS 暫定王者 井上拓真(大橋)

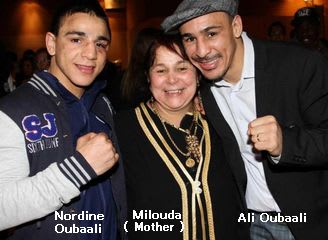

拓真にとって、おそらくアマチュア時代を含めて、過去最大の難敵,強豪と評していいだろう。9歳年の離れた実の兄で、トレーナーを努めるアリ・ウバーリ(元プロボクサー:26勝3敗,キックボクシング元世界王者:62勝4敗)とともに、たった2人ぽっちで来日した正規王者は、長旅の疲れも見せずに帝拳ジムに現れ、公開練習で鍛え抜かれたフィジカルを披露。

ワークアウト自体は1ラウンドにも満たない短いものと伝えられ、完全に手の内を隠した格好だが、その後かなりの時間、日本の報道陣のインタビューを受けたようだ。

メディアに対する対応も紳士的かつ丁寧で、取材記者たちの評判は上々。 ボクシング人気が冷え切っている(?)フランス国内はもとより、国外での知名度の低さを自覚していて、メディア(英語圏)への露出が少ないことをずっと気にかけてきた。

7月16日付けで、「Fightnews」に掲載された短いインタビュー記事を、自身のツィッターにリンクを貼って紹介するなど、懸命の自己PRに余念がない。 ※Q&A: Nordine Oubaali 2019年7月16日/Fightnews https://fightnews.com/qa-nordine-oubaali/50013

そして、「Fightnews」のインタビューで強調していたのは、拓真とのWBC内統一戦が最終的な目標ではなく、WBSSでの優勝を確実視される兄の尚弥(WBA・IBF統一王者)、肩の怪我でトーナメントから撤退したWBO王者ゾラニ・テテ(今月末バーミンガムで暫定王者ジョンリエル・カシメロとのWBO内統一戦が控えている)との、リアルなバンタム級王座統一戦に向けた幕開け、ステップボードに過ぎないという点だ。

世界中のボクシング・ファンと関係者が、尚弥 VS ドネアのファイナルに熱視線を送る中、同じ118ポンドのライバル王者として同じリングに上がり、尚弥の弟拓真と戦う。ウバーリにとって、待ち望んだチャンスと言うべきだろう。

ちなみにドネアとウバーリは、昨年暮れにスパーリングで手を合わせた事があり、旧知の関係でもある。ウォーレンとのWBC王座決定戦が具体化する以前から、バーネット,尚弥,テテとの対決を熱望していたウバーリだけに、非常に高いモチベーションで臨んでいるのは疑う余地がない。

MGMグランドでラウシー・ウォーレンを破ったにもかかわらず、期待していた王国アメリカからの魅力的なオファーは無く、失望と落胆の表情を浮かべる姿を思い起こすと、”打倒井上兄弟”に賭けるウバーリの野心はいかばかりであろうか。

拓真を明白な内容と結果で打ち破り、兄尚弥のリベンジというサイド・ストーリーの創出は、WBOを除く3団体統一戦へと大きく歩みを進める原動力となり得る。

上述した公開練習後の質疑応答でも、既に拓真戦後を見据えた118ポンド統一への野心と期待について、はっきりと語っていた。

「今後のキャリアを左右する非常に重要な試合であり、この階級のすべての団体を統一する為にも、ベルトは必ず持ち帰る。タクマはスピードに恵まれ、運動量も豊富な好選手だ。けっして侮ったりはしない。」

「あらゆる展開を想定して練習してきた。もともと私は、相手のスタイルや戦術に合わせて、臨機応変に対応するタイプだ。ボクシングはチェス・ゲームに例えられることが多い。相手の1歩先を読む能力には自信がある。勝ち方にはこだわらない。最も重要なことは、この試合に勝つことだ。」

兄でトレーナーのアリも、余裕の表情で格上をアピール。

「タクマのボクシングをしっかり研究・分析してきた。彼の良いところも、また彼の弱点も、我々はすべて把握している。ボクサーとしてのアビリティは勿論、インテリジェンスと戦術面でも我々に劣るところは無い。」

前日計量を終えた後の会見では、これまで抑え気味だった本音も垣間見せた。

「ここまで辿り着いたこタクマに、まずは”おめでとう”と伝えたい。けれども、タクマは真のエリートクラスを経験していない。私のような(本当の意味での万能型の)ボクサーが現実に存在することを、彼は身を持って知ることになる。」

「(自分が正規王者ではあるが)あくまで挑戦者の気持ちでタクマと対峙する。バンタム級はハイレベルな選手が揃っているが、だからこそNo.1証明したい。」と語り、兄尚弥との対戦を念頭に置いた発言を繰り返す。

今月23日にラスベガスで対決する前IBF王者エマニュエル・ロドリゲスと、ステロイド+確信犯の体重超過をやらかしたルイス・ネリーの勝者に、WBCは次期指名挑戦者としての権利を認めると発表済みだが、「どちらが出て来ても問題はない」とでも言いたげに、次のように締め括った。

「敵地での戦いには慣れている。ホームでやれるにこしたことはないが、アウェイで力を出せない柔なボクサーじゃない。(国の違いに囚われず強者を称えるフェアな)日本のファンに、私のボクシングを披露できることが楽しみだ。満足の行くパフォーマンスで必ず勝利を収めて、私という存在を日本のファンに知って貰いたい。」

日本のファンを少しでも味方に付けようという下心も含めて、ラグビーのワールドカップを意識したコメントは、アマ時代から国際試合を数多くこなし、井上兄弟が叶わなかった五輪に2大会連続で出場を果たした豊富な経験値と、プロでも世界王座に到達した第一人者としてのプライドを示した。

「何でもできる万能型?。冗談じゃない。こっちは次元の違う”究極の万能型(尚弥)”と、毎日一緒に過酷なトレーニングを続けてきたんだ。」

拓真だけでなく、父の真吾トレーナーも言い返したのはヤマヤマだろうが、直前のオッズは遠来の正規王者を高く買っている。

□主要ブックメイカーのオッズ

<1>Bovada

ウバーリ:-333(約1.30倍)

拓真:+240(3.4倍)

<2>5dimes

ウバーリ:-305(約1.33倍)

拓真:+225(3.25倍)

<3>SportBet

ウバーリ:-293(約1.34倍)

拓真:+237(3.37倍)

<4>Sky Sports

ウバーリ:3/10(1.3倍)

拓真:5/2(3.5倍)

ドロー:25/1(26倍)

正直なところ、これでも控えめな数字だと思う。ウバーリが言い放った「真のエリートクラスとやっていない」との指摘は、悔しいけれど紛れも無い事実。国内~東洋圏における実績は申し分がないが、どこからも文句の出ないワールドクラスとぶつかるのは、今回が初めてになる。

なおかつ、暫定王座を獲得した昨年末実のペッチ戦以来、およそ1年ぶりの実戦とあって、試合勘の鈍りもさることながら、バンタムに上がる以前の兄尚弥ほどではないにしても、好不調に波があるコンディショニングへの不安も払拭し切れない。

「決まった時は、正直どうかな(勝てないかもしれない)と思った。」

大橋会長も正直な思いを吐露していた(この率直さが大橋会長の最も素晴らしいところ)が、「そうだろうなあ・・・」と思わず共(同)感してしまう。

五輪以来の再戦となったラウシー・ウォーレン戦のみならず、アーサー・ビリャヌエバ,マーク・A・ヘラルドのフィリピン勢2人をストップしたウバーリの代表3試合と、拓真の代表試合とも言うべきペッチ戦,マークJ・ヤップ戦,益田健太郎(新日本木村)戦,久高寛之(仲里)戦を見比べると、どうしてもウバーリ支持を表明せざるを得ない。

スピードと反応に関しては、ウバーリ自身も認めている通り五分かやや拓真。攻防のベーシックな技術でも、拓真はけっして劣ってはいないが、相手のスタイルと出方に合わせて、適時戦術の組み立てを変える判断力と引き出しは、ウバーリに一(二~三)日の長がある。

しっかり足が動いて右のリードがキレる上、後半のスタミナと集中力にも大きな不安がなく、丁寧な出はいりとコンビネーションで相手を削り、着実にポイントメイクしながら、倒すチャンスがあってもけっして無理はせず、年長者ならではのしぶとい駆け引き、インサイドワークを駆使して自滅へと誘い込むテクニシャン・タイプの典型。

公開練習を見た大橋会長が、「思っていたよりも小さかったけど、とにかく筋肉が凄い。たぶん持久戦になる。」と警戒を強めていた通り、鍛え抜かれたウバーリのフィジカル・コンディションは常に安定していて隙がなく、強引に倒しにかからないだけで、パンチ力でも正規王者に1票。

拓真に厳し過ぎる見方かもしれないが、順当なら中差以上の3-0判定でウバーリ。拓真の戦い方次第では、中盤以降のTKOも充分に有り得る。

「相手に何もさせない、(アウト)ボクシングが理想。」 拓真の本来有るべき姿について問われた真吾トレーナーが、決まって言うセリフ。でも、本当にその通りだと思う。

残念ながら拓真には、兄尚弥のような超弩級のパワーはない。その代わりに、微妙なタイミングの妙を読み、自らのパンチのみを的確にヒットするセンス、秀逸な反応と瞬間的な見切りの感覚を、勝利の女神は拓真に与えた。

ところが拓真は、何故か泥臭い打ち合いにこだわる。久高戦と益田戦の苦闘は、真吾トレーナーが口を酸っぱくして指導し続けてきたに違いないストロングポイントを見誤り、自ら招いた拙戦との表現もできるだろう。

当然正規王者陣営も、そこを狙って来る筈。好戦的に仕掛けて拓真をその気にさせ、その実足とジャブ,いきなりの左ストレートを有効に使って翻弄しつつ、拓真を前に引き出してはビッグパンチを空転させ、正確な軽打のヒットに強打とカウンターをまぶして行く。

早い時間帯でこの展開にハマってしまうと、拓真は容易に抜け出すことができず、傷を深めて中盤~後半にかけてのストップという、最悪のケースも考えられる。

不必要に打ち合いに付き合って傷を深めた久高戦と益田戦の二の舞は、絶対に避けなければならない。 逆にウバーリを引き出して、外よりのポジション(拓真自身の右サイド)に身体を逃がしながら、左に右を被せることができると、大きく流れは変わり得る。

ウバーリは余りボディを打たれたことがない筈で、尚弥と同様いい左ボディを持つ拓真だけに、右のリードをかわしざまに踏み込み、上手く右の脇腹からレバーを叩けたら思わぬ効果を発揮しそう。

バンタム級への増量により、まさに”モンスター”の真価・本領を露にした兄との比較は免れず、不本意なスタイルかもしれないけれど、慎重に距離を見極めしつつ、シャープなジャブを多用して安全確実にポイントを積み重ねるアウトボックスこそが、拓真の真骨頂ではないのか。

そういう意味においては、「(当て逃げの専守防衛を良しとしないウバーリとは)噛み合う筈」と語る真吾トレーナーの見立ては正しい。

トップレベルの技術&神経戦を耐え抜き、短兵急な肉弾戦に逃げることなく、練達のベテランをかわすのは至難の業だが、打ち合って勝つことへのこだわりをいい意味で捨てて、本来あるべき姿を迷わず追及する割り切りができたら、あるいは・・・。

そして勝敗を分けるであろう、もう1つの大きなキー。拓真の試合を見ていて、毎回感じてきたことが、前日計量時のやつれ方。減量でかなりの無理をしているのが、ひしひしと伝わってくる。おそらくは、ドライアウト(水抜き)の影響だと思う。

ところが今回の拓真は、想像していたよりもやつれていなかった。1年近いブランク(と言っていいだろう)にもかかわらず、仕上がりはこれまでになく良さそうに見える。

兄の尚弥も素晴らしい上半身を披露してくれたが、拓真も見事な肉体を作り上げてきた。 無駄な強振と無理なイン・ファイトは、最後の最後まで取っておく。本当にキツい試合になると思うが、高度な技術&神経戦に敢えて踏み止まって、12ラウンズを耐え抜く拓真のメンタル・タフネスに期待する。

◎ウバーリ(33歳)/前日計量:118ポンド(53.5キロ)

戦績:16戦全勝(12KO)

アマ戦績:200戦超(詳細不明)

□五輪(2大会連続出場)

2012年ロンドン(フライ級/ベスト8)

※2回戦でウォーレンを1ポイント差(19-18)で退けるも、

準々決勝でアイルランドのマイケル・コンランに惜敗(18-22)

2008年北京大会(L・フライ級/2回戦敗退)

※ゾウ・シミンに3-3の敗者扱い

□世界選手権(3大会連続出場)

2011年(バクー/アゼルバイジャン)2回戦敗退(フライ級)

※マイケル・コンランに17-20で惜敗

2009年(ミラノ)初戦敗退(フライ級)

2007年(シカゴ)銅メダル(L・フライ級)

□欧州選手権 2007年(ダブリン/アイルランド)銅メダル(L・フライ級)

WSB(World Series of Boxing):7戦6勝(1KO)1敗

身長:161.4センチ

リーチ:170センチ

首周:37センチ

胸囲:88センチ

視力:左0.9/右1.5

左ボクサーファイター

◎拓真(23歳)/前日計量:117ポンド1/2(53.3キロ)

戦績:13戦全勝(3KO)

アマ通算:57戦52勝(14RSC)5敗/綾瀬西高校

キッズボクシング(小学高学年~中学)

戦績:15戦14勝1敗

2012年インターハイ準優勝(L・フライ級)

2011年ジュニア世界選手権ベスト16(L・フライ級/アスタナ,カザフスタン)

2011年高校選抜優勝(L・フライ級)/ジュニアオリンピックを兼ねる

2011年国体(山口県)準優勝(L・フライ級)

2011年インターハイ優勝(ピン級)

※中京高時代の田中恒成(現WBO J・フライ級王者/畑中)とは、5度対戦して2勝3敗。

”スーパー高校生”として大きな注目を集めたライバル同士だった。

身長:164.2センチ

リーチ:163センチ

首周:35.2センチ

胸囲:90.5センチ

視力:左1.2/右1.0

ナックル:左25.0/右24.5センチ

右ボクサーファイター

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

■オフィシャル

主審:レン・コイヴィスト(カナダ)

副審:

デヴィッド・サザーランド(米/オクラホマ州)

アレハンドロ・ロチン(メキシコ/米カリフォルニア州在住)

林準培(韓国)

立会人(スーパーバイザー):ミゲル・アンヘル・デ・パブロ(スペイン/WBC役員)

WBCの立会人として来日したメガネの男性は、セルヒオ・マルティネスが立ち上げたプロモーション(Maravilha Promotions)でマネージメントを任されていた人物で、正確な時期ははっきりしないが、WBCの役員(運営委員?)に迎えられたらしい。2015年頃から、試合役員としてWBCのタイトルマッチや、それに順ずる大きな試合に派遣されるようになった。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

■ナルディーヌ・ウバーリ(Nordine Oubaali)

「あの2試合で受けた屈辱と悔しさを、私は生涯忘れないだろう。」

カザフスタンでのハードなキャンプを終え、住まいのあるパリには寄らず、東京に直行したWBCチャンピオンは、プロ入り直後に行われた仏メディアによる短いインタビューの中で、2度のオリンピックにおける敗北について、嘘偽りの無い率直な心情を吐露している。

初めて経験した檜舞台は、2008年の北京だった。前年シカゴで行われた世界選手権(五輪予選を兼ねる)で銅メダルを獲得し、48キロのL・フライ級に出場したウバーリは、初戦でウズベキスタンの代表を8-7の1ポイント差でかわすと、2回戦で中華の英雄ゾウ・シミンとぶつかり、3-3のドローで敗者扱いとなった。

キャリアの絶頂期に地元開催の五輪を迎えて、金メダルを義務付けられたゾウは、前年にシカゴで行われた世界選手権を磐石の安定感で乗り切り、中国の綿陽2005年に続く2連覇を達成。

本戦では何故かシードされずに1回戦(R32)からの登場となり、ドミニカ代表ウィンストン・モンテロに想像以上に手を焼かされ、11-9の2ポイント差で逃げ切った直後だっただけに、スコアを巡ってひと悶着起きた。

フランスのナショナルチームは、AIBAに対して正式に抗議を行う。 しかし、フェザー級のワシル・ロマチェンコ(ウクライナ)とともに、”絶対王者”の称号を欲しいままにし、優勝を確実視されていた中華の英雄が2回戦(R16)で姿を消してしまったら・・・。

フランス陣営のクレームは単なるコンプレインとして扱われ、速やかに却下。ウバーリは涙の帰国を余儀なくされる。

そして2度目は、2012年のロンドン。階級をフライ級に上げたウバーリは、2011年の世界選手権(バクー/アゼルバイジャン)で2回戦敗退。アイリッシュのスター,マイケル・コンランにあと1歩及ばず、惜しくも出場権を逃す。

止む無く難関のヨーロッパ予選に参戦すると、アルバニアとブルガリアの代表を大差で退け、準決勝ではスウェーデン代表に苦戦を強いられたが、11-10で何とか突破。決勝ではトルコの実力者セルチュク・エケルを20-10で破り、見事1位で本戦への切符を勝ち獲る。

そして、勇躍決戦の地ロンドンへと乗り込み、初戦でアフガニスタンの代表を一方的なワイドマージンで下し、2回戦では王国アメリカ期待のラウシー・ウォーレンを19-18の僅差で退けたが、ベスト8で再びマイケル・コンランと当たり、18-22の4ポイント差で世界選手権に続く惜敗。

コンランはアイルランドの代表であり、開催地のイングランドとは基本的に敵対する関係になるけれど、相手がフランス人やロシア人ということになれば、審判たちのサジ加減も変わらざるを得ない。

「北京でのゾウ・シミン戦も、ロンドンの本戦でコンランとやった時も、結果に納得はしていないし、自分の勝利を今でも信じているが、スポーツのジャッジメントからホーム&アウェイの影響を完全に取り除くことは不可能だとも思う。」

「アウェイで地元のトップ・スターと戦う以上、競った展開になれば負けを覚悟しなければならない。誰もが納得せざるを得ない、明白な差を見せつける必要がある。4年前の北京で骨身に染みていた筈なのに、同じ失敗を繰り返してしまった・・・」

2大会連続でオリンピックに出場(いずれも自力/世界選手権を含む予選の2~3回戦で負けた相手が勝ち残上がり結果的に出場枠を確保する他力ではない)したウバーリは、ベルギーと国境を接するランスという街で生を受けた。

シャンパンで有名なランス(シャンパーニュ地方)ではなく、ボタ山で知られる炭田地帯であり、産業革命とフランスの反映を支えた屋台骨として、世界遺産(産業遺産)にも登録されている。

ウバーリの一家はモロッコからこの地へと移住し、父は鉱夫として働きながら、総勢18人もの子供たちを育て上げた(男:13/女:5)。ナルディーヌは上から13番目ということだが、やはりフランスに移ってから生まれた9歳年上のアリ(トレーナー兼マネージャー)が、何番目なのかは不明。

男兄弟のほとんど全員が、ボクシングやキックなどの格闘技の経験者らしい。兄のアリは国際式でも世界ランキングまで行ったが、キックにおける実績が凄い。

WMTCの世界チャンピオンになった他(階級等の詳細は不明)、タイの2大殿堂(ルンピニー,ラジャダムナン)のリングにも上がり、現役王者やランカーたちとバチバチにしばき合ったというから、事実ならば大した猛者である。

タッチゲーム全盛のアマで世界のトップレベルに達したウバーリは、2分×4ラウンド制のリアルタイムフルオープンスコアの下で、自身のスタイルを完成させている。

国際ルールが大きく変わった2012年のロンドン大会では、打ち合いを意識してより好戦的にモデルチェンジしていて、薬師寺保栄からWBCバンタム級王座を奪った、かつてのウェイン・マッカラー(ポケット・ロケットの愛称で親しまれたアイリッシュの人気選手)を想起させなくもない。

ただし、露骨な先行逃げ切り+タッチスタイルからの脱却を図ったアマに対して、当て逃げ+クリンチ&ホールドによるインファイト潰しが横行し、ジャブと軽打を重視する採点が主流となってしまった現在のプロは、タッチ全盛期のアマで出来上がったエリートクラスのアマ出身者たちには、むしろやり易い環境とも言える。

足を使いながらジャブ,ワンツーからセットアップする基本形は、プロとして経験を積んだ今も変わっておらず、マーク・A・ヘラルドやビリャヌエバには、ロンドン大会と同じイケイケの突貫戦法を始めから見せているが、乾坤一擲の大勝負となったラウシー・ウォーレンとのWBC王座決定戦では、流石に慎重な駆け引きからスタートしていた。

※動画配信サイトにアップされていたウォーレン戦の試合映像は、どうしたことか消されまくっている。

有料の配信サイトに上がっている様子も無いのに。 現代ボクシングのメッカ,MGMグランド・アリーナで行われたウォーレンとの決定戦(2019年1月19日)に備えて、陣営は前年の暮れ(12月初旬と思われる)から米国入り。

ラスベガスを中心にして追い込みのキャンプを張った。 パッキャオ VS ブローナー戦をメインにした豪華なラインナップに組み込まれ、ShowtimeやDirecTVで全米に中継されるとあって、ウバーリのチームは勿論、ウバーリをバックアップするMTグローバル(著名なスポーツ・マネージメント企業)にも力が入る。

興行を仕切るヘイモン一派は、米本土における知名度が皆無に等しいウバーリのプロモーションに、ロイ・ジョーンズを引っ張り出す。さらには、バンタム級への階級ダウンを敢行して、WBSSに参戦したノニト・ドネアとのスーリングをセット。

Showtimweとヘイモン一派がウバーリのパブリシティに思いのほか力を入れたのは、米国内での知名度の低さを少しでもカバーすることが第一の目的には違いない。

ウォーレンのライバルは、どこの馬の骨なのかわからない無名のフランス人ではない。 五輪に2回続けて出場しただけでなく、世界選手権にも3度連続で登場した強豪であり、マイケル・コンランとも2度に渡って五分の戦いを繰り広げた。紛れもない一級品なのだと。

ロイ・ジョーンズとドネアを引っ張り出し、「モロッコ生まれのフランス人は手強い。ウカウカしてると、ラウシーは7年越しの雪辱どころではなくなるぞ。」とインタビューで繰り返し煽らせた。

そして、新時代の全米軽量級を代表するスターへの階段を用意して貰いながら、お膳立てに反して昇り損ねてしまい、真っ逆さまに滑り落ちて、低迷から抜け出せないウォーレンの現状も当然影響している。

ロンドン五輪における両者の因縁もすっかり昔話となり、軽量級のトップスター入りを目指したウォーレンは、ファン・C・パジャーノとの2連戦(プロ初挑戦で初黒星の後ダイレクトリマッチで雪辱・載冠)を経て、どうにかこうにかWBAのスーパー王者になったのは良かったけれど、試合内容は有体に言って泥試合。

2度ともすっきりした判定とは言えず、さらに正規王者ザナト・ザキヤノフ(カザフスタン/英)とのWBA内統一戦でまさかの1-2判定負け。テクニック自慢のパフォーマンスもパっとせず、肝心なところでもたついてしまう。

17歳で出場した2004年のアテネから12年のロンドンまで、3大会連続で五輪の本戦を経験し、2007年の世界選手権を制したウォーレンは、ロンドンから帰国した直後の2012年11月にプロデビュー。

25歳でのプロ転向は、プロボクサーの高齢化が一気に促進した現在のスタンダードに照らせば、けっして遅くはないけれど、悪い意味でスタイルが固まってしまったとの印象が強い。同じタッチゲーム全盛のアマでしのぎを削り、自身のボクシングを完成させたという点ではウバーリも同様だが、フランスに移住した小柄なモロッコ人は、もともと攻撃的なスタイルへの適性と志向を持つ。

どちらかと言えばリゴンドウ,ゾウ・シミンらに象徴される、当て逃げ安全策タイプに属するウォーレンは、プロ入り後リスク回避の傾向が一段とアップ。言葉は悪いが、「楽に勝とうとする」姿勢ばかりが目立つようになる。

オリンピックの因縁話に何とか花を咲かせ、単なる王座奪還ではなく、ウォーレン完全復活の起爆剤にしたい。そうした意図は明らかだった。

女子の正式参加が決定したロンドン大会に合わせて、シニアの男子を2分×4ラウンド制から3分×3ラウンド制に戻しただけでなく、積極的に踏み込んで打つ強打を高く評価し、インファイトを奨励するAIBAの国際ルール変更は、徹底した先行逃げ切りのタッチゲームへの対応に苦しみ、国際大会で勝ち切れずに悩んでいた村田諒太と清水聡のメダル獲得を大きく後押ししたが、ウバーリに取っても歓迎すべき改訂だったように思う。

ただし、L・フライからフライへ上げたことで、相対的なサイズの不利が拡大。思い切り良く踏み込んで、相手の懐に潜り込まないとヒットできないウバーリには、深めの前傾姿勢を反則に取られ易いアマよりも、プロの水が合っていたのは間違いない。

なかなかプロのスタイルに馴染めず、大成への道筋を見出せないウォーレンとは、好対照と表するべきだろう。前景気が盛り上がらないまま、MGMグランドの特設リングに登ったウバーリは、Showtimeとヘイモン一派の目論見ごと、再びウォーレンを失意の谷底へと突き落とす。

拓真戦後を終えると、休む間もなく2戦続けての指名戦が待つ。今月23日、ラスベガスのMGMグランドアリーナで、エマニュエル・ロドリゲス(プエルトリコ)とルイス・ネリー(メキシコ)が、WBCの新たな指名挑戦者権を懸けて激突する。

メインはディオンティ・ワイルダー(米)とルイス・オルティス(キューバ)の再戦で、レオ・サンタクルス(米/WBAフェザー級スーパー王者)の防衛戦が組まれている他、レドゥアン・バルテルミ(キューバ/ランセスとヤンの弟)、20連勝中のS・バンタム,ブランドン・フイゲロア(オマールの弟)、ディオンティの弟マーセロスらが出場予定の豪華興行(?)だ。

”ゴッド・レフト”の山中慎介が引退した今、規格外のパワーを誇る尚弥を除けば、ネリーは118ポンド随一の強打者であり、ロドリゲスが尚弥に喫した痛烈極まるKO負け直後とあって、昨年10月にメキシコ国内で再起戦を強行し、マックジョー・アローヨ(米)とファン・C・パジャーノ(ドミニカ)を含む4連続KOのネリーに支持が集まるのはやむを得ない。

圧力をかけながら、その実、相手を引き出して合わせるカウンターに本領を発揮するロドリゲスが、尚弥戦と同様正面からの打ち合い(カウンターの取り合い)を選択すれば、みすみすメヒコの黒豹の術中に落ちてしまう。

しかし練達のプエルトリカンが、カウンターできれいに倒して勝つことを割り切り(諦めではない)、ポール・バトラー(英)をワンサイドで翻弄した終盤戦のごとく、序盤から足を使って右に左にネリーを捌き、精度の高い軽打をポンポン当ててポイントメイクに徹した場合、強引なタフ&ラフで距離を潰す以外、”有効な次の一手”がネリーにあるとも思えない。

自分のタイミングと間合いに容易に入ることができず、ポイントを奪われ続けるネリーは、放っておいても勝手に焦り出し、攻防のキメを粗くして自滅の道を辿る。

大(空)振りとフラストレーションで集中を欠き出すであろう中盤以降、ロドリゲスほどの選手なら、それこそ自慢のカウンターを炸裂される機会を創出できる筈だ。

一方のネリーだが、我らが山中とのりマッチや、マックジョー・アローヨを打ちのめした時のように、駆け引きしながら隙を見てガツンとパワーショットを1発効かせたら、その後は圧力をかけて自分の距離を保ち、フィニッシュへとつなげるのがベスト。と言うか、それ以外にネリーの勝ちパターンは無い。

自らも小さなステップで無理なくポジションを変えながら、上手く相手を自分の正面に立たせ、思うがままに強打を振るって追い詰め、窮鼠猫を噛んで否が応でも前に出ざるを得なくする。

ところがネリーは、同じ事を逆に相手にやられると、なかなか踏み込んで打つことができず、ズルズルとラウンドが長引く。これを上手くやって見せたのが、7月にMGMグランド(パッキャオ VS サーマン戦のアンダー)でネリーと対戦したパジャーノだった。

遠目のミドルレンジをベースラインにしてジャブを突き、前後左右に細かく動きながら強い左を振るってはまた離れ、時には頭から突っ込むお得意の抱きつき戦法も繰り出し、ネリーが意を決して左右の強打で密着にトライしてくると、早い回転で強打を連射して押し返し、それでも苦しくなったら迷わずクリンチに逃げる。

少しづつネリーとのパワー&体力差に押され出し、相打ちになっても問題無いとの確信を得たネリーのプレッシャーに屈する形で、最後はロープを背負って防戦に追われる中、左ボディでレバーを抉られノックアウトされたものの、第9ラウンドまで粘って奮闘した。

流石にパワーを単純比較されたらロドリゲスもも厳しいけれど、左の多彩さとカウンターの当て勘、フットワーク&運動量,ボディワークも含めたディフェンスワーク、連打の回転等々、総合力ではネリーをリードする。

サイズで上回る点もロドリゲスの強味なのだが、何しろネリーの体力(計量後の大幅なリバウンド込み)は半端じゃなく、フィジカルの強さで売ってきたあのラフ&タフのパジャーノとガッチリ組み合って、揉み合いながらブンブン振り回した挙句に、左腕(かいな)1本で投げ飛ばしてしまうほど。

問題なのは、異常とも言えるネリーのフィジカルの強さが、計量後の増量の効用のみならず、ステロイド(メキシコ産牛肉のせいにしているが)の助けを借りている可能性が高いことなのだが・・・。

小柄なウバーリにとっては、技巧派カウンター・パンチャーのロドリゲスの方が、何かと戦い易くなる。

豪腕ネリーとの対戦について、自信満々のご本人はともかく、兄でトレーナーのアリは正直に言って歓迎ムードではない筈だが、下馬評通りネリーがロドリゲスを突破してきた場合の対策は、既に考え始めているに違いない。

そしてネリーに対するロドリゲスのストロング・ポイントは、そのままウバーリにも当てはまる。唯一、サイズ(身長)を除いては(ネリーも118ポンドとしては大きい部類に入る)。

以下に、現在のバンタム級を代表する実力者たち(と山中)の身長&リーチを列挙したが、計量後に大きく膨れ上がるネリーの身体には、とにかく驚くしかない。

身長で5センチ高い山中と対峙しても、全然小さく見えないどころか、上半身の厚みは痩身の山中を凌駕していた。身長で五分のパジャーノも、明らかに小さく見える。

□現WBC王者:ウバーリ

身長:161.4センチ

リーチ:170センチ

※拓真戦の予備検診データ

□前IBF王者:ロドリゲス

身長:168センチ

リーチ:169センチ

※実際の計測データ:不明

□元WBC王者:ネリー

身長:165センチ

リーチ:169センチ

※山中第2戦の予備検診データ

□元WBAスーパー王者:パジャーノ

身長:164.7センチ リーチ:165センチ

※尚弥戦の予備検診データ

□現WBO王者:テテ

身長:174.5センチ

リーチ:183センチ

※帝里木下戦の予備検診データ

□前WBAスーパー王者:ドネア(元WBC・WBO統一王者)

身長:170.2センチ

リーチ:174センチ

※尚弥戦の予備検診データ

□現WBA・IBF統一王者:尚弥

身長:164.5センチ

リーチ:171センチ

※ドネア戦の予備検診データ

□元WBC王者:山中

身長:170センチ

リーチ:174センチ

そもそも規格外の長身テテは別にして、リバウンド後の体重を強力な武器として用いるネリー(ドネアも同様)のパワーに対して、ロドリゲスがどんな対抗措置を取るのか。興味が尽きない最大の関心事である。

尚弥とネリー?。冗談じゃない。

ステロイドと確信犯の体重超過のチンピラボクサーに、尚弥と同じリングに上がる資格無し。仮にやることになったとしても、尚弥のフィジカル&パワー(卓越したスピードと反応が加わる)なら問題はない。

問題はないけれど、例えどんな事情があろうとも、ステロイド使用の疑念が完全に晴れない以上、絶対に対戦すべきではないと、個人的には考える。

テテを上回る175.5センチ(リーチ182センチ)のジェイミー・マクドネルは、一晩で12キロ(約26.5ポンド=144.5ポンドのウェルター級)も体重を戻してリング・インしたが、6.2キロ(約14ポンド=132ポンドのライト級)戻した尚弥は、5.8キロ(約12.8ポンド)に及ぶ体重差をものともせず、マクドネルを一気に捻り潰してしまった。

160センチそこそこのウバーリには、挑戦者がロドリゲスとネリーのどちらになったとしても体格差のハンディは大きく、筋肉の束で織り上げたかのような見事なボディを誇るとは言え、プロに転じて以来最もハードな試合になるだろう。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

□参考映像:アマ時代のウバーリ

<1>2011年世界選手権2回戦

マイケル・コンラン(アイルランド) 20-17 ウバーリ(仏)

https://www.youtube.com/watch?v=p8NJACzJ41s

<2>2012年ロンドン五輪1回戦

ウバーリ 22-9 アジマル・ファイサル(Ajmal Faisal/アフガニスタン)

https://www.youtube.com/watch?v=8SRdEz-cCwY

<3>2012年ロンドン五輪2回戦

ウバーリ 19-18 R・ウォーレン(米)

https://www.youtube.com/watch?v=6CFb7I5mmB4

<4>WSB(World Series of Boxing)のハイライト映像

https://www.youtube.com/watch?&v=Vz4kuWRVInw

※参考映像:プロ転向後のウバーリ

<1>アーサー・ビリャヌエバ(比)戦

2019年7月6日/アスタナ,カザフスタン/WBC王座V1 第6R終了TKO

https://www.dailymotion.com/bh/topic/xj9dp

<2>ルイス・メレンデス(コロンビア)戦

2018年4月7日/パリ/120ポンド契約10回戦 KO2R

https://www.dailymotion.com/video/x6hlnhn

<3>マーク・A・ヘラルド(比)戦

2017年12月16日/パリ/WBCシルバー王座V1 TKO7R

https://www.dailymotion.com/video/x6coomf

<4>アレハンドロ・エルナンデス(メキシコ)戦

2017年6月2日/パリ/WBCシルバー王座決定戦 TKO12R

https://www.dailymotion.com/video/x5pdu6s

<5>La Sueur (lasueur.com) によるロング・インタビュー 残念ながら全編仏語で英語の字幕無し・・・

https://www.youtube.com/watch?v=hmWrXOlPtSE