■2月22日/MGMグランド,ラスベガス

<1>IBF世界ヘビー級挑戦者決定12回戦

元王者/IBF11位 チャールズ・マーティン(米) VS IBF9位 ジェラルド・ワシントン(米)

大西洋を渡ってロンドンに渡り、アンソニー・ジョシュアの右を浴びて僅か2ラウンドで沈んだのは、4年前の4月だった。

その3ヶ月前にブルックリンの新名所バークレイズ・センター(N.Y.)で、ヴャチェスラフ・グラスコフ(ウクライナ)を3回TKOに下し、折角ウラディーミル・クリチコを攻略しながら、放蕩三昧のタイソン・フューリーが戦わずして投げ出した統一王座のうち、IBFのベルトを獲得。

決定戦での勝利だった為、初防衛戦はジョシュアの指名挑戦を受けざるを得ず、エディ・ハーンの資金力&政治力に呑み込まれる格好で、あっという間に丸腰になった。KO負けのショックのみならず、とんでもない事件に巻き込まれて丸々1年を休み、2017年4月と7月に無名選手を即決KOで連破。

順調なカムバック・ロードと思われた矢先、ポーランド生まれのニューヨーカー,アダム・コヴナツキとの10回戦で、僅差の0-3判定負け。無敗のポーリッシュに狙い通り箔を着けさせて、トップ戦線から大きく後退する。

昨年3月の再起戦では、無名の黒人選手相手モタつき、ローブローによる8回反則勝ち。7月に行った2戦目は、やはり無名の中堅白人選手を4回に2度倒し、無事にレフェリーストップ。

相応にまとまったボクシングは一定の評価を持ち、ヘビー級ではまだまだ数が少ないサウスポーという利点により、商品価値を完全に失わずに済んでいるが、パっとしない11位の元チャンプと、アメフト(プロでは活躍はできなかったが一応NFLの育成枠に選出)から30歳でボクシングに転じたアラ・フォーの9位に、どうして指名挑戦権を争う権利が与えられるのか。

子供にでも分かるように説明して欲しいと、ダダをこねたくなるファンがいたとしても、無理からぬこと。

□主要ブックメイカーのオッズ

<1>Bovada

マーティン:-600(約1.17倍)

ワシントン:+400(5.4倍)

<2>5dimes

マーティン:-540(約1.19倍)

ワシントン:+440(5.25倍)

<3>シーザースパレス

マーティン:-550(約1.18倍)

ワシントン:+425(5.25倍)

<4>ウィリアム・ヒル

マーティン:2/7(約1.29倍)

ワシントン:11/4(3.75倍)

ドロー:22/1(23倍)

<5>Sky Sports

マーティン:1/4(1.25倍)

ワシントン:3/1(4倍)

ドロー:20/1(21倍)

ともに大型の黒人選手で、スピード,反応,決定力のいずれもイマイチ。どちらが勝ち残るにせよ、ヘビー級の趨勢に大きな影響を及ぼす可能性は極めて低い。

興行の都合のみでモノを申すなら、ジョシュアとの絡みがある元王者のマーティンに勝って貰わないと困る,という事になるし、おそらく賭け率通りの結果になる確率も高いけれど、マーティンにも小さからぬ穴があるだけに、どっちに転んでも驚かないが・・・。

◎マーティン(33歳)/前日計量:254ポンド

元IBFヘビー級王者(V0)

戦績:30戦27勝(24KO)2敗1分け

アマ通算:64戦(勝敗等詳細不明)

2012年ナショナル・ゴールデン・グローブス2位

2012年ナショナルPAL優勝

※階級:S・ヘビー級

身長:196センチ,リーチ:203センチ

左ボクサーファイター

◎ワシントン(37歳)/前日計量:236ポンド1/2

戦績:24戦20勝(13KO)3敗1分け

身長:198センチ,リーチ:208センチ

右ボクサーファイター

□リング・オフィシャル:未発表

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

■本来はルイスとマーティンに対戦指令?

一度はIBFのベルトを巻いたマーティンだが、かつてのトニー・タッカー(1987年5月30日~同年8月1日/在位:約2ヶ月)に次ぐ、史上2番目の短命王者(2016年1月16日~同年4月9日/在位:約3ヶ月)として、不名誉な記録を樹立してしまった。

バスター・ダグラスを10回TKOに下して、空位のIBF王座に就いたタッカーは、WBAとWBCを制した全盛のマイク・タイソンを相手に、3団体統一戦(WBO発足前)に挑んだものの、身長差を活かした抱きつき戦術で時間を使い、12ラウンドの大差判定に滑り込むのが精一杯。

タイソンの爆発的な序盤の猛突進をいなし、瞬殺のKO負けを免れただけでなく、アマ時代から指摘されていたアイアン・マイクのウィークネス(上背のあるジャバーとの相性の悪さ)を、ジェームズ・クィック・ティリスに次いで露にして、一矢を報いた格好のタッカーに対して、指名挑戦のジョシュアに即決KOで敗れたマーティンは、文字通りの踏み台と化してしまう。

そして敗戦から4ヵ月後の8月5日、生活の拠点を置いていたロサンゼルスで、更なる悪夢に襲われる。たまたま車で移動中だったマーティンは、見ず知らずの男2人と口論になり、なんと相手は所持していた拳銃を発砲。

不幸中の幸いで弾丸はマーティンの身体を逸れ、男たちはその場から逃走。すると何を血迷ったのか、マーティンは乗っていた車で男たちを追いかけ、電柱に激突してしまう。

戻ってきた男たちに再び撃たれてしまい、今度は腕を負傷。駆けつけた警官によって救助されたから良かったものの、夥しい出血に見舞われたマーティンは、「本当に死の恐怖を実感した。」と後に語っている。

銃弾が外れてくれた奇跡に続いて、交通事故による重傷の追加は無く、救急搬送された近隣の病院で撃たれた腕の手術も無事に終わり、8月10日には退院の許可が出た。本人もさることながら、家族とチームは安堵の一息をつく。ブランクは1年に及んだが、カムバックに成功する。

ガソリン・スタンドで武装強盗に遭遇したバーノン・フォレストが、護身用に持っていた銃で応戦して亡くなったのは、何年前のことだったか。フォレストは38歳の若さで天に召されてしまったけれど、事件当時30歳だったマーティンは、まさに九死に一生を得た格好。

それにしても、2人組みの男たちが逃走した時、どうしてマーティンもその場を大急ぎで去らなかったのか。追いかけるという蛮勇そのものが、日本人の私にはもはや理解の外だ。

一般人が一定の条件の下で銃の携帯を許され、比較的治安が安定している都市部の街中でも、物騒な事件に巻き込まれ、否応なしに命の危険に晒される。

銃と違法なドラッグ、貧困から脱し切れず犯罪に走るしかない黒人を始めとするマイノリティの人種問題は、移民大国アメリカに巣食う最大の課題だと、誰かが訳知り顔で話しているのを昔テレビで見たが、こうした話を聞く度に、日本に生まれて良かったとつくづく思う。

もともと今回マーティンが戦うべき相手は、ワシントンではなくアンディ・ルイス・Jr.だった。

ダイレクト・リマッチでジョシュアに雪辱を許して3本のベルトを返却し、チーフ・トレーナーを更迭(後述)して捲土重来を期すルイス陣営が、時期尚早と判断したのか(?)、エリミネーターでの再起を見送った模様。

セントルイスに住む最下層の貧しい黒人一家に生まれたマーティンは、物心つく頃にはストリートで喧嘩に明け暮れていたという。近所に居た17人兄弟(!)の悪ガキたちとのいさかいが絶えず、「誰かを痛い目に遭わすと、すぐに別の兄弟が報復にやって来る。イタチごっこだった。」と事も無げに話す。

「軽微な罪で何度か警察の世話になり、短期間だが牢屋にもぶちこまれた。でも、それが当たり前の日常だった。」

息子の行く末を案じた両親は街を出ることを決め、隣のカンザス州を飛び越えてコロラド州へと移る。

「コロラド・スプリングスへ行ったのは、12歳の時だった。そこも余り長くは続かず、次はフェニックス(アリゾナ州)。(当然学校にも通わず)コロラドに居た14歳の頃から、建設現場で働いた。」

一応フェニックスでは高校に進んだとのことだが、暴力沙汰が続いて退学になったらしい。さらにガールフレンドを妊娠させ、十代半ばにして一児の父となる。

「学歴の無い黒人だから、救いようがなかった。アルバイトの店員か、ハードな肉体労働ぐらいしか仕事がない。給料はスズメの涙以下で、とてもそれだけじゃ食えない。」

放校処分になった後、子供を養う為に食料品店や造園の仕事に就き、慣れ親しんだ建設の仕事を掛け持ちした。重労働でヘトヘトになるまで働いたが、稼ぎはしれている。マーティンは海兵隊の募集広告を見て応募を決意するが、ボクシングをやってみないかと誘われ、人生の転機が訪れる。

「最初の子供を産んでくれた彼女(現在のパートナーは違う女性らしい)の兄弟たちが、ボクシングに関わっていた。彼らも同じように、建設現場や土木工事の仕事で生計を立てていた。」

ジムに通い始めたマーティンだが、「真面目で熱心な練習生とは言えなかった。」と振り返る。

「19歳の時から25~26歳(2005年頃~2012年)まで、アマチュアで60戦ほど戦ったが、本格的な競技生活に入ったのはカリフォルニア(カーソン)に住むようになってからだ。23歳だった。」

「おそらくボクシングは自分に向いてるって、何となく感じてはいたんだけどね。なにしろその頃は仕事がキツかったし、仲間たちや女の子と遊ぶのにも忙しくてね・・・(笑)」

2009年(北京五輪の翌年)辺りから公式戦に出始めて、2012年のナショナルPALで見事優勝を遂げ、ナショナル・ゴールデン・グローブスでも準優勝に輝き、ロンドン五輪代表候補の一角を占めたのだから、ご本人の言葉に間違いはなく、紛れもない適性と素質を発揮した。

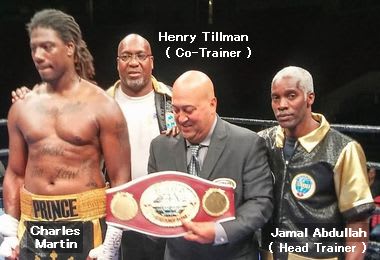

残念ながらオリンピックの代表にはなれず、2012年10月に4回戦でプロ・デビュー。最初に付いたトレーナーは、サンタモニカを拠点に活動するジャマール・アブドゥラという人物。

マーク・ウォールバーグ(俳優,プロデューサー)とともに、ボクサーのマネージメント会社を立ち上げたピーター・バーグ(俳優,プロデューサー,映像作家兼監督)が設立した「ワイルドカード・ウェスト・ジム(Wild Card West Boxing Gym)」で教えている。

「ワイルドカード」と聞いてピンと来るファンも多いと思うが、これはジムが2012年に閉鎖のピンチに見舞われた際、フレディ・ローチとカネロ・アルバレスが「ここでトレーニングしたいんだが・・・」と言って、救いの手を差し伸べてくれたことがきっかけということらしい。

我らがローマン・ゴンサレス、チョコラティートとセットで懸命に売り出していたゴロフキンのP4Pコンビもこのジムで練習を行い、アベル・サンチェス(GGGのチーフ)が姿を見せる。

練習生ばかりかスタッフもいなくなったジムに、評判を伝え聞いた人々(一部のセレブだけでなく一般の人たちも) がまた集まるようになり、活況を取り戻すことができた。

ジャマール自身がローチのアシスタントだったとか、そういう事ではないようだが、デビューの翌年、同じカリフォルニア州内のカーソンに自分のジムを開いたヘンリー・ティルマン(1984年ロス五輪ヘビー級金メダリスト/アマ時代から続いたマイク・タイソンとのライバル・ストーリーで知られる)がチームに加わる。

1992年の秋、プロとしての最後の試合を終えたティルマンは、アマチュアの選手を教えるようになった。1996年に殺人罪で起訴され(2人の男性と口論になり所持していた銃で発砲)、傷害致死の有罪判決を受けて6年間服役し、出所後もギャンブル依存症に苦しみながら、ジャマールと知り合ってプロの指導にも着手。

名誉と名声を失いスキャンダルに塗れた金メダリストは、多くの困難を乗り越えて人生をやり直し、53歳で自分のジムを持つまでになったのだが、数奇と波乱に満ちた彼の物語はまた別の機会に・・・。

修行時代のマーティンは、スピードこそイマイチながら、それなりに脚が動いていた。歩幅の小さなステップでポジション・チェンジを繰り返しながら、パンチの角度も変える。

レベルダウンが顕著な現代のヘビー級らしく、崩しのジャブやショートのコンビネーションもそこそこに、長い左ストレートもろとも接近して、力を込めたフックを上下に打ち込む大味なボクシングにさほどの違いはないが、サイズ(196センチ)を考えれば機動力(運動量)はまずまず。

当時のステップワークは、ティルマンが仕込み直したものと思われる。経験を積んで相手のレベルが上がるに従い、リスクヘッジの意味もあったのだろうが、ステップワークと運動量を減らし、ミドルレンジから手間隙かけずに左ストレートと左右フックを打つ、パッシヴかつ横着なスタイルが染み付いてしまったけれど、五輪代表候補になるぐらいだから、元々は正統派のボクサーファイターだった。

ティルマン自身はモハメッド・アリの影響を色濃く残す最後の世代で、史上最強の呼び声も高い84年ロス五輪代表チームの一員として、S・ヘビー級の頂点を極めたタイレル・ビッグスとともに、60年代後半~70年代以降、数多出現しては消えていった”アリ・クローン”の最後列に並ぶ。

五輪代表を決める米国最終予選で、マイク・タイソンと2度拳を合わせ、いずれも物議を醸す判定ではあったが、ハナの差でかわして代表の座を手に入れると、本戦でも順調に勝ち上がり、カナダのウィリー・デ・ウィットを5-0に下し、金メダルの栄冠に輝いた。

金メダルを手土産にプロ入りしたティルマンは、クルーザー級でバート・クーパーとホリフィールドに敗れ、ヘビー級に上げた後も、ローカルクラスのドウェイン・ボンド(1974年ナショナルAAU優勝),ウィリー・デウィット(ロス五輪の決勝を争ったアマ時代のライバルの1人)に連敗。

東京ドームでバスター・ダグラスに世紀の大番狂わせを許し、無冠となったタイソンにも初回KOでアマ時代の雪辱を許すなど、プロの最重量級では線の細さが際立った。

※1984年ロス五輪米国代表チーム

後列左から:タイレル・ビッグス(S・ヘビー級金),ヘンリー・ティルマン(ヘビー級金),イヴェンダー・ホリフィールド(L・ヘビー級銅),ハワード・コーセル(ABCの名物スポーツ・キャスター),ヴァージル・ヒル(ミドル銀銀),フランク・テイト(L・ミドル級金)

前列左から:マーク・ブリーランド(ウェルター級金),ジェリー・ペイジ(L・ウェルター級金),パーネル・ウィテカー(ライト級金),メルドリック・テーラー(フェザー級金),ロバート・シャノン(バンタム級/3回戦敗退),スティーブ・マッコーリー(フライ級金),ポール・ゴンザレス(L・フライ級金)

ビッグスも当然プロ入りしたが、無傷の15連勝(10KO)で挑んだタイソンに7ラウンドで粉砕されると、ロス五輪の決勝を争ったフランチェスコ・ダミアニ(伊),ゲイリー・メイソン(英)にもTKOで敗れ、3連続KO負けでトップ戦線から脱落。

ローカルファイトからやり直して再浮上を期すも、ソウル五輪S・ヘビー級の覇権を競ったリディック・ボウとレノックス・ルイスに連続KO負け。安定のアンダードッグ路線へと突入し、陽の目を見ることなく引退を余儀なくされる。

”アリ・クローン”の末尾を飾る筈の金メダリストが、プロでは枕を並べて討ち死に・・・。2人とも、コピーの水準はラリー・ホームズやジミー・エリスには遠く及ばない。それは事実だが、同期に鉄人タイソンとホリフィールドがいて、さらに直後のソウル五輪世代には、エディ・ファッチの薫陶を受ける”王国最後の天才”ボウと、英国の雄レノックス・ルイスがいたことも、不遇を囲う要因だったと言えなくもない。

グローブを脱いでから、浮き沈みの激しい人生を送ったティルマンは、トレーナーに転じて幸福な後半生を回復し、マーティンをサポートして自らは叶わなかった世界ヘビー級チャンピオンへと押し上げた。その高揚と歓喜は、いかばかりであったことか。

※左から:マイケル・ボラオ(マーティンのマネージャー),マーティン,エディ・ハーン(ジョシュアを保有する英国のプロモーター),ジョシュア

しかし、ジャマール&ティルマンの体制は、ジョシュアに喫した痛烈なKO負けを機に解消され、前述の銃撃事件を経た再起に向け、エマニュアル・スチュワートのアシスタントとして、デトロイトのクロンク・ジムで長く働いたジェイヴァン・シュガー・ヒルを新たなチーフに据える。

ところが、カリフォルニアとミシガンは遠過ぎたのか、2017年の2試合(無名選手を連続即決KO)だけでヒルとの契約を清算し、なんとジェフ・メイウェザーと組む。

なおかつ袂を分かった(?)筈のティルマンが、アシスタント格として再登板。あくまでサブの立場だが、ジェフにコーナーの指揮を依頼するのと同時に、金メダリストにも召集令状が届く。

実際のところ、シュガー・ヒルと新チームを結成した頃、ティルマンが本当にチームを離れたのかどうか、今1つはっきりとしない。仕方のないことではあるが、専門記者たちがマーティンに向ける関心の度合いは低く、熱心な取材はほとんど行われていない。

カーソンとラスベガスは450キロほども離れており、ハイウェイで安全運転を励行した場合、移動に5時間近くを要する。一般的な日本人の感覚からすれば、とても近いとは言えない距離だが、これがデトロイトとなると、実に4000キロ近くにも及ぶ。

常識的に考えて、陸路は負担が大き過ぎる。飛行機での移動が必要になり、どんな強行軍を組むにしても、数日の滞在でとんぼ帰りしていたのではチームになり得ない。例えばティルマンがデトロイトのクロンクまで脚を伸ばし、自分のジムを2~3週間以上不在にするのは無理があり過ぎる。

遠距離をものともせず、シュガー・ヒルをヘッドに据えた目的,目指すべきボクシングは、安全運転型への宗旨替えとその完成・・・?。確かにそう考えるのが筋かもしれない。

長身のストレートパンチャーを好み、徹底した省エネ安全策へと方向転換を促し、レノックス・ルイスとウラディーミル・クリチコに長期安定政権を実現したマニー・スチュワートの下で修行したシュガー・ヒルに続き、リスク回避の為なら何でもありのメイウェザー一家。

しかも一度は関係を絶った(?)ティルマンを引っ張り出し、バークレイズ・センターでのコヴナツキ戦(2018年9月)に備えたにもかかわらず、番狂わせの判定負けでまたもやチームを刷新。

ただしメイウェザー一家との関係が途絶えた訳ではなく、ラスベガスに一家で移り住み、今もジムへの出入りは続いているようだ。本格的な巻き返しの為に、マーティンとマネージャーのマイケル・ボラオが選んだコーチはマニー・ロブレス。

まさかのKO劇でジョシュアを追い落とし、世界中のファンと関係者を仰天させたアンディ・ルイスのチーフであり、アマチュアの米国代表チームを率いた経験と実績を持つ。

カリフォルニアの出身で、ロサンゼルスの近郊ノーウォークに自らのジムを構え、マーティンのコーナーにも入っているエドガー・ジャッソを筆頭格に、複数の頼れるアシスタントを従えて、ルイスや自慢の息子(マニー・ロブレス三世)らを教えている。

攻撃重視の伝統的なアメリカン・スタイルを継承しつつ、メキシカン・スタイルのボディアタックも抜け目無く採り入れ、露骨な先行逃げ切り&タッチゲームが全盛だった頃のアマチュアのルールとスタイルにも詳しい。

なおかつノーウォークなら、ティルマンは車で20~30分も走れば余裕で到着する。万事OKという次第なのだが、着任早々ロブレスが行った修正は、楽に構えるのが常だった左のガード。

無論、マーティンだっていつも左を下げっ放しという訳ではなく、距離が詰まったり相手の動き出しを察知した時など、必要に応じてちゃんと引き上げる。ただ、その反応が致命的に遅い。

一応ボディワークも連動させてはいるが、頭と肩を柔らかく小刻みに振るウィービングは皆無に近く、上半身を左斜め後方に倒しつつ(小さ目のスウェイバック)、下げていた左の拳をクロスさせるように上に持ち上げ、顎と顔面を守ろうとする古典的な動作のみ。相手のステップインに間に合わず、ディフェンスラインを容易に突破されてしまう。

完全なるスピード&反応負け。ジョシュアとコヴナツキにも、「低くて緩い左ガードの隙」をきっちり狙われた。ジョシュアには、ガードを開いて下げたまま右回り(ジョシュアの左サイド)する悪癖をまともに突かれてしまい、まったく同じパターンで立て続けに2度倒される始末。

連続で2度目のダウンを奪った後、「イージーだぜ」とでも言いたげに、ジョシュアは軽く首をかしげながら、腰の辺りまで下げた両腕を小さく広げ、余裕の笑みを浮かべていた。

ロブレスの修正により、マーティンの左ガードは高く保持されるようになり、安全圏で様子を伺い駆け引きする際にも、左の脇をしっかり締めてルーズにさせず、拳で左の顎と顔面を守る。

今までもそれなりに意識はしていたが、長い時間キープすることができず、すぐにバラけてしまっていた。短期間にここまで修正できれば大したものだと思う反面、引き手を元の位置にそっくりそのままスムーズに戻すことができず、一旦構え直す間が開くのが残念。

打ち終わりの引き手を、構えた位置に素早く戻す動作は基本中の基本とも言うべきもので、マーティンもアマチュア時代はミットワークで徹底的に仕込まれた筈だ。

しかしキャリアを経るうちに、いつの間にかおざなりになり、トレーナーもさほど気にしない。ふと気が付くと、本番のリングで守りに大きな穴が開いてしまう。

※写真左上:アンソニー・ジョシュア戦(2016年4月)/写真左下:ヴァチェスラフ・グラスコフ戦(2016年1月)

※写真右:ダニエル・マルツ戦(2019年7月)

イスマエル・サラスと別れた後のユリオルキス・ガンボアが、誰との試合の時だったか、フロリダでの練習を公開した映像を見て、愕然となったことを思い出す。

後継のチーフとなった実父カルロスとミット打ちだったのだが、引き手の戻りがすっかりルーズになっていて、打ち終わりに顔面がガラ空きになっている。

打ち始めからの一連の動作と構えに、一分の隙も許さなかったサラスとは好対照で、とにかくガンボアに気持ち良く打たせたいと、それのみを最優先にしているように感じられた。

ガンボアほどのボクサーでも、普段からトレーナーに注意されないと、ここまで基本の形が崩れてしまうものなのかと、おかしな話だが妙に感心してしまったのだ。

棒のように直立して柔らかさを失った上半身に、膝と足首の著しい硬直。全身がバネのようだった脅威の瞬発力を、見る間に喪失させて行く。年齢的な衰えも大きいけれど、前がかりいなると上体が突っ立ち気味になるガンボアのウィークネスに、サラスはいつも気を配り目を光らせていた。

稀代の天才が大きな挫折に見舞われたのは、S・フェザー級からライト級へと増量を急ぎ過ぎたことが最大の原因ではあるけれど、サラスとカルロスのコーチとしての力量の差も相当に影響していると確信する。

マーティンに話を戻そう。ジャブとショートストレートも、できるだけ構えた位置からそのまま出すよう、ロブレスの改善は一応徹底されているけれど、パワーショットを打ち込む際に左右の腕が下がる癖は、あえて手付かずに近い状態。

ここはおそらく、ディフェンスとオフェンスの兼ね合い、バランスに配慮したのだろう。守りを気にし過ぎる余り、攻撃力が大幅に低下したのでは本末転倒との判断か。

一時はマーティンとの対戦を確実視されたアンディ・ルイスだが、絶対に負けられないジョシュアが採った安全策に完封された後、ロブレスとの決別を選択。マーティンと同じチーフのままでは戦えないから,という事ではなく、これまでのキャリアで最も重要な試合を落とした結果、陣営の総意としてチームの立て直しが急務との判断らしい。

王国アメリカのトレーナーは大変だ。短からぬ時間と苦楽を共に過ごし、幾多の山と谷を乗り越えて、遂にアメリカン・ドリームの美酒に酔いしれたのも束の間、あっという間にお払い箱になってしまう。

ジョシュアとのダイレクトリマッチで為す術なく敗れたのだから、確かにチーフの責任は重大で、チームが新しいコーチ(テディ・アトラスが最有力らしい)を探したとしても、止むを得ない結果ではあるのだが・・・。

「親父さん(アンディ・シニア)の言葉を信ずるならば、私を解任したのはアル・ヘイモンだ。アンディの意思じゃない。」

チームを率いたヘッドコーチとして、交代を告げられること事態は仕方が無いと諦めつつ、「アンディはキャンプに入るまで、いささか自由にやり過ぎた。親父さん(アンディ・ルイス・Sr./事実上のマネージャー)も、手綱を緩めっ放しだった。」と、らしくない責任転嫁の恨み節も。

※チーム・ルイス/左から:ダニー・ルイス(後方左端/アンディの実弟),ロブレス,エドガー・ジャッソ(アシスタント)(後方/ダニーの隣),アンディ・ルイス・Jr.,アンディ・ルイス・Sr,(実父)

アンディ・ルイスの総てを熟知しているであろうロブレスと組んだマーティンに、再浮上の大きなチャンスとなる対戦を回避する理由は無い筈で、同時にルイスにとっても、既に終わった選手(失礼)と思われているマーティンとのエリミネーターは、再起戦に打ってつけとも思われた。

がしかし、合意に至らずワシントンにお鉢が回った。ロブレスの更迭に伴う体制の刷新が整わず、具体的な再起戦の交渉どころではなかったと言った方が、より実情に近いのだろうが。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

アンダードッグとして呼ばれたワシントンも、複数回のトレーナー交代を経験しており、現在組んでいるラモン・エスパダは、おそらく4人目のヘッドになる。

ワシントンはカリフォルニア州サンノゼの出身で、マーティンが見送った軍隊経験者。18歳~22歳までの4年間(2000年~2004年)を海軍で過ごし、戦闘ヘリの整備をやりながら、従軍中は熱心にテニスに取り組んだという。

22歳で除隊すると、2年生のジュニア・カレッジ(日本の短大に当たる)に入学。ここでアメフトと出会い、本格的な競技生活をスタート(ポジションはタイト・エンド)。短大での活躍が認められ、2006年USC(南カリフォルニア大学)にフットボール入学。

NFLのシアトル・シーホークスとバッファロー・ビルズから、育成枠の8名(プラクティス・スクワッド/Practice Squad/2014年以降10名に増枠)に選ばれるチャンスを得るも、大学時代に負った怪我の影響もあり、正式なNFL契約には至らず。

既に年齢は20代の後半に差し掛かっていたが、子供の頃、BGCA(Boys & Girls Clubs of America/全米規模で展開される少年少女向けの課外活動活動事業)に参加して、レクリエーション半ばに数年間習ったボクシングに人生を託した。

彼の母親はメキシコ系の移民で、少年時代の何年かを母の故郷で過ごしたらしい。周知の通り、メキシコのボクシング熱はまだまだ高く、地上波のテレビ局(アステカTVとテレビサの2局)が、定期的な番組を編成して中継を行っている。

もともとボクシングとは縁があったという訳で、一応アマチュア(非常に短い期間だった模様)を経て、2012年7月に4回戦でプロ・デビュー。この時、30歳と3ヶ月になっていた。

正式な契約を済ませていたのかどうか、ワシントンはデビュー戦からゴールデン・ボーイ・プロモーションズの主催興行に参戦している。2013年~14年にかけて勃発したリチャード・シェーファーの造反騒動により、ディオンティ・ワイルダーらとともに、アル・ヘイモンのグループに移行。

プロ入りに際してコーナーを任されていたのは、ジョン・ブレイ(チーフ格)とマイク・ロドリゲス(カットマン兼アシスタント格)という2人のトレーナーで、ワシントンとは2015年の春頃まで一緒だったと思われる。

ローカル・ランク止まりではあったが、ブレイは90年代に活躍したヘビー級プロボクサーで、124勝12敗のレコードを残す優れたアマチュアだった。1991年の全米選手権で優勝を果たし、同年シドニーで開催された世界選手権の代表に選出。1992年バルセロナ五輪の代表候補になるなど、華々しい戦果を残す。

周囲の期待も本人も、目指すべきゴールは世界王者。必然的な流れとしてプロに転じた後は、タイソン,ホリフィールド,レノックス・ルイス,マイク・マッカラムらのスパーリング・パートナーを長く努めた。

1999年に若年性の脳卒中で倒れてしまい、ローカルクラスの壁を越えることが出来ないまま、6年足らずでプロキャリアを終える。29歳の若さで、生涯戦績は15勝(5KO)3敗2分けだった。

現役時代に教わったトレーナーは、ジョージ・ベントン,アンジェロ・ダンディ,ルー・デュバ,リッチー・ジャケッティら、ボクシング・ファンなら知らぬ者はいない、20世紀を代表する錚々たる顔ぶれがズラリと並ぶ。

一時は健常者としての社会復帰を諦めたというが、家族と周囲の支えに励まされ、懸命のリハビリで現場復帰。トレーナーとして第二の人生を歩み出す。

ブレイ自身が手掛けた代表的な選手は、トミー・モリソン,ランス・ウィテカー,ジェレミー・ウィリアムズらのヘビー級勢に加えて、ミドル級のコンテンダーだったミゲル・エスピノ、フェザー級王者時代のロバート・ゲレロ等々、こちらもなかなかに壮観。

コーチの仕事はまずまず順調に進み、2009年にはカリフォルニア州のボクシング殿堂入りの栄誉に属するなど、指導者としていよいよ大きな花を咲かせようかという40代半ばの男盛りに、ブレイは若年性のアルツハイマーを発症。志半ばにして、ボクシングの現場を去らねばならなくなる。

当時のブレイは、ワシントンと同じカリフォルニア出身で、ロンドン五輪のS・ヘビー級代表からプロ入りしたドミニク・ブリジール(ブラゼール,ブリージール)のチーフでもあり、アメフトからの転向で話題になっていたワシントンもまた、著しい人材難に喘ぎ、凋落の一途を辿る王国アメリカの重量級に出現した、数少ないプロスペクトとして期待されていた。

今とは比較にならないくらい取材の申し込みも多く、それらの記事の中で、カットマンとアシスタントを兼任していたマイク・ロドリゲスを、チーフ・トレーナーとして紹介するケースが少なくなかったのは、ブレイの悲劇と無関係ではないだろう。

症状が健在化したブレイは、アルツハイマーを専門に研究する医療チームに協力を申し出て、自らを実験用のモルモットとして提供する。治療法の発見・確立に期待をかけながら、さらに青少年を支援する為の財団(John Bray Boxing Foundation)を設立。

ボクシング教室やバザーなどを定期的に開催し、犯罪とドラッグから子供たちを守り、救い出すことに情熱を燃やす。社会貢献の高い意識について問われたブレイは、13歳の時に知り合ったアマ時代のコーチの影響だと語る。

「9歳で生まれて初めて、リングの上で戦った。本当に怖かったが、同時に興奮もした。ボクシングに魅入られたんだ。そしてマイク・サラスと出合った。」

「マイクはジムで教える傍ら、近隣の子供たちをいつも気にかけていた。困難や問題を抱える子供を見つけると、優しく声をかけ励ます。いつでもジムに遊びに来ていいんだぞって。少しづつお互いの距離を狭めつつ、折に触れて食事や練習に誘う。」

「けっして無理強いはせず、子供たちの方から心を開くのをじっと待つ。アマチュアでどこまで行けるのか、プロになれるのかどうか、将来のことなんて何もわからなかったが、いつか大人になって競技生活を終えたら、彼のようなコーチになりたいと、ごく自然に考えるようになっていた。」

幸いなことに、記憶が途切れてしまう前に行われたインタビューで、フレディ・ローチやロベルト・ガルシア、ヴァージル・ハンターに次ぐ存在になろうとしていた若きトレーナーは、そんな風に自らのボクシング人生を追懐している。

「アンジェロ(ダンディ)やリッチー(ジャケッティ)と一緒にやれたことは、何ものにも代え難い経験になった。指導者として様々なスタイルと特徴を持つ若者たちを教える上での、有形無形の大きな財産でもあるし、ボクシング・ビジネスの過酷な現実を生き抜いて行く為に、何よりも強い支えになった。」

「でも、私が自分の人生について、本当に真剣に考えるようになったのは、マイクのお陰だ。彼に導かれた部分が一番大きい。」

長短取り混ぜた幾つかのインタビューに応えて、ブレイは貴重な言葉の数々を残してくれた。

2016年の比較的早い時期に、ブレイは引退を決断。ごく自然に、チーフに内部昇格した(と思われる)ロドリゲスは、名カットマンとして知られるジョー・チャベス,ジェイコブ・スティッチ・デュランの下で修行した人で、元はアマチュアの選手でもあった。

サンフランシスコのゴールデン・グローブスで優勝したというから、かなりの腕前だったことは間違いない。空軍に入隊してボクシングを続けたらしいが、大きな勲章を手にすることはできず、除隊後ロサンゼルス群の保安官に転身。

殺人捜査のエキスパートとして、30年余りの長きに渡って勤め上げ、現在もその職にあるという。

また、ビクター・コンテ(バルコ・スキャンダルで世界を震撼させたドーピングの専門家)が、出所後アンチ・ドーピング推進に宗旨替えをして設立したSNAC((Scientific Nutrition for Advanced Conditioning)とも関わりがあり、フィジカル・トレーニングにも明るい。

アルツハイマーの発症に悩むブレイがワシントンとの関係を清算した後も、ロドリゲスは腕を買われてチームに残留する。

ブレイとのコンビで、ボクサーだけでなくMMAファイターのサポートも行い、カットマンとしてその評価を確立した。チームに参加したボクサーで、最も成功したのはジュリアン・ウィリアムズ(S・ウェルター級の統一王者)だろう。

※今年1月の防衛戦で、ドミニカの伏兵,ジェイソン・ロサリオに5回TKO負けで王座陥落。

そして昨年7月20日にMGMグランドで行われたパッキャオ VS サーマン戦で、ローチと一緒にパックマンのコーナーに入っていたのには驚いた。

ローチはロドリゲスの師匠ジョー・チャベスと長く組んでいたが、チャベスがミゲル・コットの専属になった為、大ベテランのミゲル・ディアスを招いた。

ローチのプロポーザルを受けた当時、既に70歳目前だったディアス(現在は80歳を越えている)に残された時間は限られている。チャベスとスティッチ・デュランの弟子だったロドリゲスに、白羽の矢が立ったということらしい。

パックマンのコーナーに呼ばれで仕事をした以上、晴れてロドリゲスも一流の仲間入りという次第。

もっとも、ロドリゲスも既に50歳を過ぎている。名匠中の名匠エディ・ファッチでさえ、仕事のクォリティと実績に名声と収入が追いついたのは、なんと還暦を過ぎてからだった。何でもプロになれば大変だが、コーチ業で成功するのは本当に容易じゃない。

ロドリゲスが実際にチーフだったのかどうか、よくわからないところもあるが、ブレイを補佐する格好でワシントンのサポートに当たり、正式な後継として指名を受けたのが、ジョン・プルマンである。

詳しい来歴は判然とせず、コネチカットからカリフォルニアに移り住み、生活の糧を得る為、コーチを募集していた近隣のジムに飛び込んだ。少年時代から格闘技に興味を持ち、色々首を突っ込んでいたらしい。

プロ経験の有無については、これもまた詳細不明。初めて住む街でいきなりコーチの職が見つかり、ボクシングとMMAを教えるジムでサマになる仕事ができたのだから、相応の水準だったのだろう。

やがて自分のジムを持ちたいと願うようになり、「昼夜を問わず働き、バーバンク(ロサンゼルス近郊)にジムを開いた。その後しばらくして、今の場所(同じロサンゼルス区内のノーリッジ)に移った。」

プロボクサーのチーフを任されるのは、ワシントンが最初だったとのことだが、ブレイのような名のあるトレーナーの後釜に選ばれるくらいだから、そこそこの評判は取っていたようだ。

ワシントンの要望だったのかどうか、上述した通りロドリゲスはカットマンとして残留し、プルマンもロドリゲスを気に入ったようで、2人はコンビを組んで複数のプロボクサーを抱えるようになる。

新体制に移行してすぐ、アミール・マンスールとの8回戦に臨んだ。メイン・イベンターへのステップアップを目指す上で、避けて通ることのできないテストマッチの第一弾。

想像以上の苦闘を強いられるも、1-0のマジョリティ・ドローで辛くも初黒星を免れ、エディ・チェンバース,レイ・オースティンの大ベテラン2人を連破。

WBC王者となったワイルダーの防衛戦(クリス・アレオラとのV4戦)のアンダーカードで、オースティンを4回KOに下した勝利が高評価を得て、アレオラを8回終了TKONい屠り、V4を達成したワイルダーへの挑戦がまとまった。

2017年2月、陣営は意気揚々と敵地のアラバマ(開催地のバーミンガムは英国ではなく米国内)に入ったが、連続KO防衛で調子を上げていたワイルダーには敵わず、5回TKOに退く。

さらに5ヵ月後の再起戦で、無敗のニューヨーカー,ジャレル・ミラーに8ラウンドでギブアップに追い込まれる。この連敗は決定的で、プルマンも更迭。

2018年6月にセットされた再起戦に向け、ベテランのシェイディード・スルキが呼ばれた(ロドリゲスはまたもや残留)。

ビル・スレイトン(ジェリー・クオーリー,ケン・ノートン,マイケル・ドークス,レイモン・ブリュースターらを手掛けた西海岸を代表する名物トレーナーの1人)の下で、長くアシスタントとして修行。

高齢の師匠が引退した後、ブリュースターのサポートを引き継ぎ、ジェームズ・トニー,グレイディ・ブリューワー,マイク・ペレスらのコーナーを歴任した。

復調ぶりが心配された復帰戦では、”Nofire”を名乗るオクラホマの白人ヘビー級,ジョン・ウェスリー(ウェスレー)を大差の10回判定でかわしたが、昨年1月に組まれたアダム・コヴナツキとの10回戦で、ショッキングな2回TKO負け。

前年9月にマーティンを番狂わせの10回判定に打ち破ったコヴナツキは、今では珍しくなくなったアンコ型のポーランド人で、なにしろ馬力が持ち味。序盤からコヴナツキの前に出る圧力に押され、至近距離でパワーショットを浴びて苦境に立ち、ラウンド終盤に左右フックを効かされてグラつくと、第2ラウンドの開始と同時に自ら打ち合いに出た。

ダメージが抜けないまま勝負に出たワシントンは、あっという間に押し返され、右を強打されてダウン。立ち上がったワシントンの被害は甚大で、主審は一旦止めようとしたが続行。反撃の態勢を取れず、たちまちコーナーに詰められると、直ちにストップした。

経験を見込まれたスルキも、この敗北ですぐにチームを去る。この時ロドリゲスも一緒にワシントンのコーナーを離れたが、プルマンとのコンビは継続。モンゴルの英雄ツグスソグ・ニヤンバヤル(ロンドン五輪フライ級銀メダリスト/プロではフェザー級を選択)のサポートを引き受け、プルマンと共にゲイリー・ラッセル・Jr.への初挑戦でも共闘したが、無念の0-3判定負け。

スルキの後任となったラモン・エスパダ(最新にして現在のチーフ)は、シカゴの出身。いわゆるスポーツ万能少年だったらしい。多くの競技に適正を示したようだが、ボクシングもその中の1つで、空軍に入隊してからもアマチュアとしての活動を続けたようだが、戦績やタイトルなど詳しい来歴は不明。

ワシントンがアメフトで名を上げたUSC(南カリフォルニア大学)でも教えており、ブレイ同様私たち日本のファンに馴染みが無いだけで、カリフォルニアでは相応に著名なトレーナーの1人ということのようだ。

新体制の船出となった昨年7月の再起戦では、北欧の巨人ロベルト・ヘレニウス(スウェーデン)に8回TKO勝ち。7ラウンドまでのポイントは、全員1ポイント差の1-2でリードを許していた。

38歳のワシントンと36歳のヘレニウスにとって、お互いが負けられない生き残り戦という体だが、エスパダが採った作戦は、クリンチ&ホールドによる徹底したインファイト回避と、捨てパンチも含めた無駄打ちの排除。

もうウンザリするほど見慣れた光景に、「ワシントンよお前もか・・・」とガッカリする反面、「立て続けのKO負けと、歳を考えれば仕方ないか・・・」とも思う。

ほとんど見せ場のない、ダルなラウンドが続く中、2人とも消耗して息が上がり、集中力が落ちた8ラウンド、省エネスタイルでやりくりしたスタミナを使い、ワシントンが鋭く速いショートのワンツーを放つ。

ヘレニウスはこの変化に反応できず、顎に貰ってフラつく。さらにワシントンは、大振りのフックではなくワンツーを追撃。仰向けにひっくり返ったヘレニウスに余力は残っておらず、レフェリーストップとなった(公式記録はKO)。

「エスパダはこれを狙っていたのか・・・」

左腕をダラリと下げたヒットマン・スタイルは、プロデビュー当時から一環して変わらない。KOで負けた試合は、すべて低いガードを突かれたもので、年齢を重ねて反応のスピードと瞬発力が落ちてもなお、このスタイルを変えようとはしなかった。

単純(露骨なクリンチによるインファイト潰し)と言えばその通りで、巨大化+高齢化により、レベルダウンした現在のヘビー級だから可能な作戦だが、これしかやりようがないというのも、偽らざる本音だろう。

なお、プルマンと組むマイク・ロドリゲスは姿を消し、ベテランのジョージ・エルナンデスがカットマンとしてコーナーに入っていた。今回は日本のファンも良く知るUSA帝拳の重鎮、ルディ・エルナンデスが呼ばれている。

ロサンゼルスで一家を成したルディは、当然ロブレスとも親しく、マーティンのコーナーでも腕を振るっていた。がしかし、今度はワシントンのチームに参加する。

かつて、パッキャオとコットがラスベガスで対決した際、ローチとの関係を清算してコットの専属となったジョー・チャベスは、ローチと対角線上で対峙した。

本場ならではの・・・と書くのはいとも容易いけれど、非情に徹しなければプロのカットマンは務まらない。昨日の敵は今日の友とはよく言ったものだが、間逆の事態も日常茶飯に訪れる。

さて、マーティンとワシントンに勝ったコヴナツキだが、トントン拍子に世界タイトル挑戦・・・とは行かず、3月7日にブルックリンのバークレイズ・センターで、ワシントンにKO負けしたロベルト・ヘレニウスと対戦しなければならない。

世界へと一気に突き進みたいコヴナツキにとっては、「余分な調整試合」の色合いが濃くなってしまうけれど、気を抜いて足下をすくわれないよう、集中してリングに上がって欲しいものだ。

”巴里の亜米利加人”ならぬニューヨークのポーランド人が、北欧の巨人を相手にどんな決着を見せてくれのか。タレント不足に喘ぐヘビー級の有力選手を抱えるプロモーターは、活躍できそうなボクサーを見るや否や、ダボハゼのように飛びつく。

視線の先に見つめるのは、ジョシュアかワイルダーか、それともフューリーに指し換わるのか・・・?