尾道へ行った帰りに福山駅に降りて、福山城に行きました。

駅から出てすぐの信号のところ。

駅前のすぐに、大きな石垣が続きます。

先の方の石段を上がると福山城です。

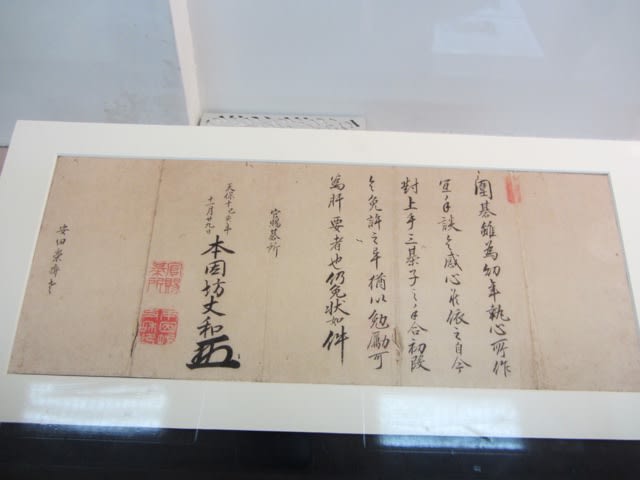

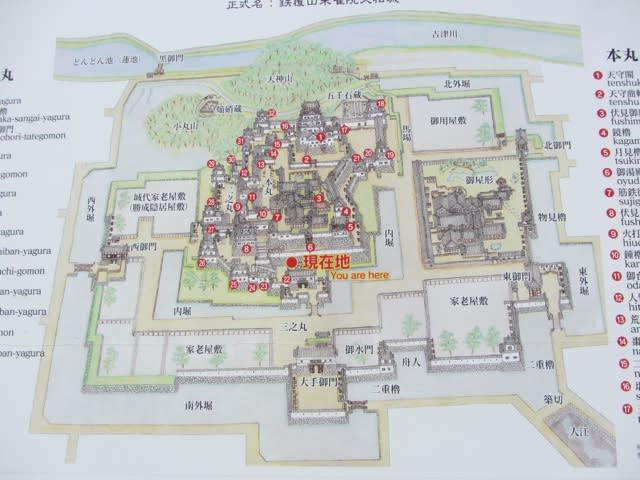

昔の福山城の図だと思います。

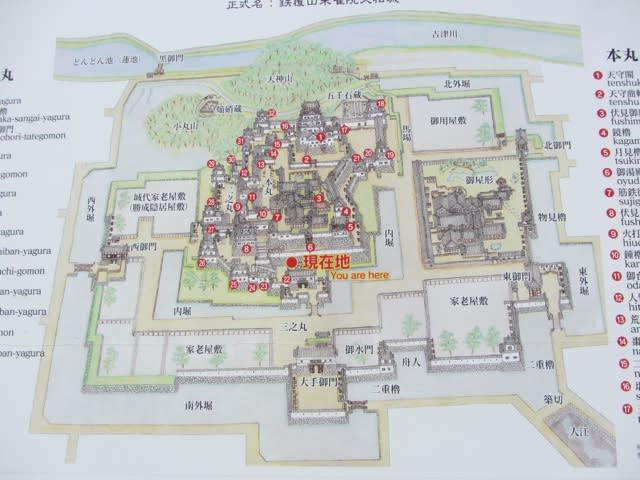

三の丸から下の部分は、道路、JR、町になっています。

石段を上がって、城の中に入りました。

前に見えるのは、「伏見櫓」。

三層の隅櫓です。もとは伏見城にあったものでした。

戦禍からもまぬがれて残った貴重な遺構です。

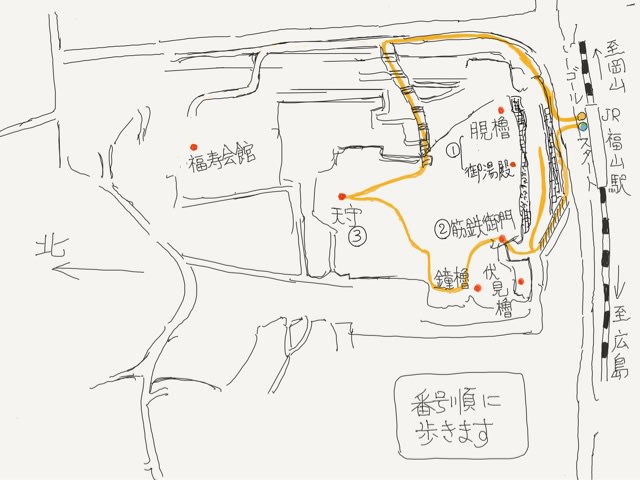

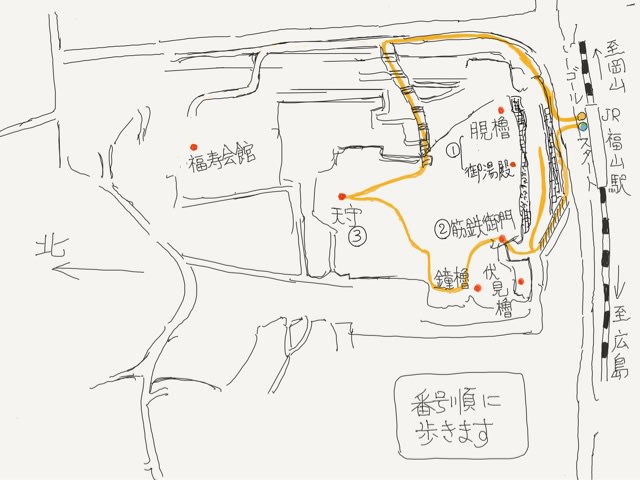

黄色の線に沿って番号順に歩きます。

伏見櫓の前を右に曲がり、

少し東へ歩いて行くと、石垣の先の方に「月見櫓」、手前に「御湯殿」がありました。

月見櫓は、伏見城にあったものを移築したもの。

明治元年にいったん取り壊されましたが、昭和41年に外観復元されました。

御湯殿は、昭和20年の戦災により焼失しましたが、同じく昭和41年に復元。

ここから、筋鉄御門の方へ向かいます。

門のところのやってきました。

本丸の正門のところの現存する櫓門です。

戦災の焼失をまぬがれました。

福山築城のときに、伏見城から移築したものといわれています。

扉や門柱に筋状の鉄板が打ちつけられていることから、「筋鉄」の名称になったようでした。

筋鉄御門を通って、本丸へやってきました。

鐘櫓の近くに行って、本丸の外を見た石垣の風景。

私は、石垣が好きです。

ここのも、すごいですね。

今までで、私が一番すごいと思ったのは、熊本城です。

地震で崩れて残念ですが、復元されたら、ぜひ、行ってみたいと考えています。

天守の方へ行ってみることにしました。

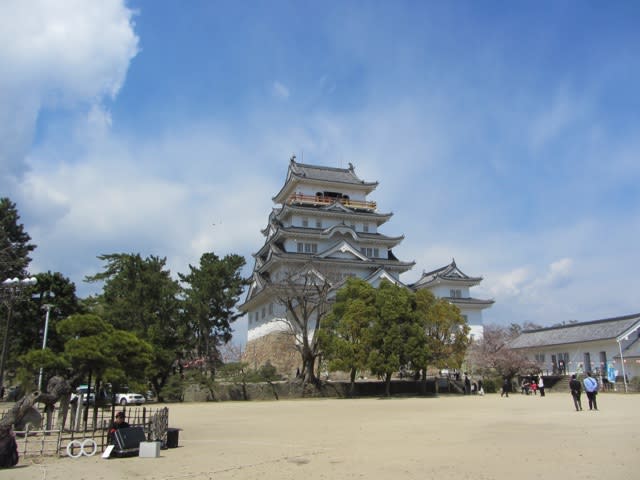

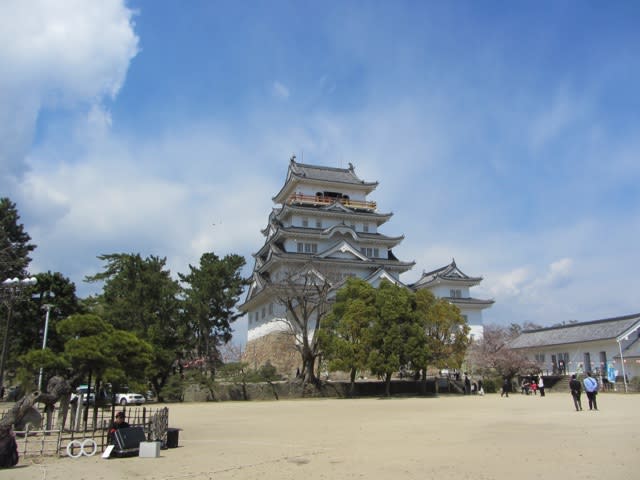

天守です。

「福山市立福山城博物館」といわれていました。

中に入ります。

さっそく、目の前に、「徳川家康」と「水野勝成」の像が現れました。

家康と勝成の関係を示す系図。

福山城は、ここより西の方の国の鎮護の重責を担って、水野勝成が1620年より3年の歳月を費やして完成した平山城でした。

この地は、西の方を守るため、陸、海の要衝です。

総面積八万坪、内外二重の濠をめぐらし、本丸には、白亜の五層六階の複合天守と多数の櫓を構築し、その偉容は、全国城郭中屈指の名城とされていました。

福山城は、別名「久松城」、「葦陽城」とも呼ばれます。

福山城の模型が⋯⋯⋯。

一番上に上がりました。

外の風景です。

先に福山駅が見えました。

反対の方向に、特徴ある建物と庭園が見れます。

「福寿会館」の建物と庭園。

海産物商で財を成した「安部和助」が、建築したものだそうです。

天守の下の階に降りて、見残した展示物を見ました。

天守の外へ出て、駅に戻ります。

城外へ向かって、歩いて降りているときに天守のほうをふりかえった風景。

向こうに見えるのは、たぶん月見櫓でしょう。

降りてきた道をふりかえった風景。

両側の石垣がよかったので、撮影しました。

もう一度、最後に天守を見ます。

一番下まで降りてきました。

すぐ先の駅へ向かうときに、見た石垣です。

長い間、福山城に来たかったのですが、機会に恵まれずそのままになっていました。

実現できて、満足しました。

これから、播州赤穂へ帰ります。

駅から出てすぐの信号のところ。

駅前のすぐに、大きな石垣が続きます。

先の方の石段を上がると福山城です。

昔の福山城の図だと思います。

三の丸から下の部分は、道路、JR、町になっています。

石段を上がって、城の中に入りました。

前に見えるのは、「伏見櫓」。

三層の隅櫓です。もとは伏見城にあったものでした。

戦禍からもまぬがれて残った貴重な遺構です。

黄色の線に沿って番号順に歩きます。

伏見櫓の前を右に曲がり、

少し東へ歩いて行くと、石垣の先の方に「月見櫓」、手前に「御湯殿」がありました。

月見櫓は、伏見城にあったものを移築したもの。

明治元年にいったん取り壊されましたが、昭和41年に外観復元されました。

御湯殿は、昭和20年の戦災により焼失しましたが、同じく昭和41年に復元。

ここから、筋鉄御門の方へ向かいます。

門のところのやってきました。

本丸の正門のところの現存する櫓門です。

戦災の焼失をまぬがれました。

福山築城のときに、伏見城から移築したものといわれています。

扉や門柱に筋状の鉄板が打ちつけられていることから、「筋鉄」の名称になったようでした。

筋鉄御門を通って、本丸へやってきました。

鐘櫓の近くに行って、本丸の外を見た石垣の風景。

私は、石垣が好きです。

ここのも、すごいですね。

今までで、私が一番すごいと思ったのは、熊本城です。

地震で崩れて残念ですが、復元されたら、ぜひ、行ってみたいと考えています。

天守の方へ行ってみることにしました。

天守です。

「福山市立福山城博物館」といわれていました。

中に入ります。

さっそく、目の前に、「徳川家康」と「水野勝成」の像が現れました。

家康と勝成の関係を示す系図。

福山城は、ここより西の方の国の鎮護の重責を担って、水野勝成が1620年より3年の歳月を費やして完成した平山城でした。

この地は、西の方を守るため、陸、海の要衝です。

総面積八万坪、内外二重の濠をめぐらし、本丸には、白亜の五層六階の複合天守と多数の櫓を構築し、その偉容は、全国城郭中屈指の名城とされていました。

福山城は、別名「久松城」、「葦陽城」とも呼ばれます。

福山城の模型が⋯⋯⋯。

一番上に上がりました。

外の風景です。

先に福山駅が見えました。

反対の方向に、特徴ある建物と庭園が見れます。

「福寿会館」の建物と庭園。

海産物商で財を成した「安部和助」が、建築したものだそうです。

天守の下の階に降りて、見残した展示物を見ました。

天守の外へ出て、駅に戻ります。

城外へ向かって、歩いて降りているときに天守のほうをふりかえった風景。

向こうに見えるのは、たぶん月見櫓でしょう。

降りてきた道をふりかえった風景。

両側の石垣がよかったので、撮影しました。

もう一度、最後に天守を見ます。

一番下まで降りてきました。

すぐ先の駅へ向かうときに、見た石垣です。

長い間、福山城に来たかったのですが、機会に恵まれずそのままになっていました。

実現できて、満足しました。

これから、播州赤穂へ帰ります。