2泊3日の北陸旅行に出かけた。高岡のホテルで連泊する。初日に富山駅まで行き、高山本線に乗り換え、越中八尾駅におりた。ここから、あの有名な踊り「おわら風の盆」の町へ行く。携帯のナビを使って歩いたが、初めて来たところなので、随分長いように感じた。着いた時は、ようやく着いたと感じたことを覚えている。坂の町八尾とのこと、その印象を最初に感じた。

山合いに石積みをし、細長い土地を造成した場所が多いらしい。

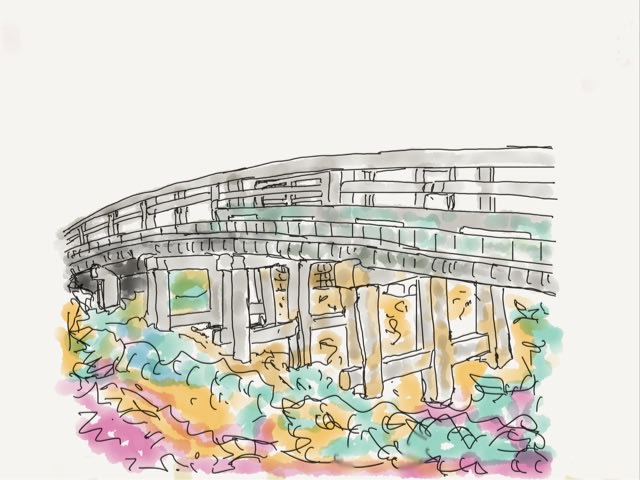

町の中をゆっくりと歩くことにした。私は古い建物が好きで、この町のようにそれらが沢山と続いてるところは、嬉しくなってしまう。

ゆっくりと、物想いにふけりながら歩いていると、八尾町東新町というところに出た。この町の名前に心覚えがあった。「おわら風の盆」は越中おわら節の哀調に合わせ、おけさ笠を深くかぶった踊り手が町を流す。その町が、10ほどあるのだが、そのうちの一つに東新町があったような気がする。胡弓が奏でる哀愁のあるメロディーが八尾の町のたたずまいにマッチするような気がする。テレビのドラマにとりあげられ、小説の舞台にもなって、よけいに有名になった。「おわら風の盆」を素材にしたNHKのドラマは、こんな調子で始まる。著名な指揮者「五十嵐肇」、失明の危機と、見知らぬ少女の幻影に悩んでいた。幼馴染の千鶴子から八尾のおわら風の盆に誘われ、千鶴子の産んだ自分の娘が、自分が原因で自殺したと知る。…………

風の盆の踊りは、風を鎮めるために210日に当たる、9月1日から3日に行われる。八尾地方に暮らす人々が大切に守ってきた民謡行事だそうだ。

踊りを生でみたいと想いながら歩いていると、日本の道100選の石碑のある場所に出た。石碑に「諏訪町本通り」と刻まれている。日本の道100選とは、歴史を語るぜひ守っていきたい、地域の内外から親しまれ愛されている、優れた環境のもとで美しい美観を持つ、周辺環境と調和している、そういう道を選ぶらしい。私はこの道の一つに初めて出会った。

今度は、踊りを観に来ようと心に決めて、八尾を後にした。

山合いに石積みをし、細長い土地を造成した場所が多いらしい。

町の中をゆっくりと歩くことにした。私は古い建物が好きで、この町のようにそれらが沢山と続いてるところは、嬉しくなってしまう。

ゆっくりと、物想いにふけりながら歩いていると、八尾町東新町というところに出た。この町の名前に心覚えがあった。「おわら風の盆」は越中おわら節の哀調に合わせ、おけさ笠を深くかぶった踊り手が町を流す。その町が、10ほどあるのだが、そのうちの一つに東新町があったような気がする。胡弓が奏でる哀愁のあるメロディーが八尾の町のたたずまいにマッチするような気がする。テレビのドラマにとりあげられ、小説の舞台にもなって、よけいに有名になった。「おわら風の盆」を素材にしたNHKのドラマは、こんな調子で始まる。著名な指揮者「五十嵐肇」、失明の危機と、見知らぬ少女の幻影に悩んでいた。幼馴染の千鶴子から八尾のおわら風の盆に誘われ、千鶴子の産んだ自分の娘が、自分が原因で自殺したと知る。…………

風の盆の踊りは、風を鎮めるために210日に当たる、9月1日から3日に行われる。八尾地方に暮らす人々が大切に守ってきた民謡行事だそうだ。

踊りを生でみたいと想いながら歩いていると、日本の道100選の石碑のある場所に出た。石碑に「諏訪町本通り」と刻まれている。日本の道100選とは、歴史を語るぜひ守っていきたい、地域の内外から親しまれ愛されている、優れた環境のもとで美しい美観を持つ、周辺環境と調和している、そういう道を選ぶらしい。私はこの道の一つに初めて出会った。

今度は、踊りを観に来ようと心に決めて、八尾を後にした。