3/13日の Twitter #NowPlaying 音源つき拡張版です。

1980年代前半、ボブ・マーリーの死後にジャマイカで人気のあったサウンド・システム「ボルケーノ」、その主宰者でダンスホール・ブームの火付け役となった Henry JUNJO Lawes のボルケーノ・レーベルのコンピュレーションCD2枚組(歌モノ1枚20曲+DJモノ1枚20曲)+オマケDVD1枚(ミュージシャンがヘンリー・ジュンジョ・ロウズの想い出を語るというもの) が1800円で売られていた。グレゴリー・アイザックスの専属だったルーツ・ラディックス(あのスティーリーがオルガン演ってた)を楽団に、キング・タビーの愛弟子サイエンティストをダブ・エンジニアに起用して生み出されたワン・ドロップの定番チューンの数々、それにのせて歌唱力のある新人シンガーが歌い、DJが次々と独創的なトゥスティングを繰り出す。レゲエに底知れないパワーを感じる時代のものだけあって(特に歌モノには)捨て曲のないコンピ。私が集めて聞かなくなった12″コレクションとかぶるものも多く、ジュンジョ没後10年、オマケ抜きの本編2枚 1800円は、1曲 45円というバカ安さは何だか恨めしい。

その火山コンピの最初を飾るのが Frankie Paul「Worries In The Dance」だった。久しぶりに聞いたけど、勢いがあってすごくいい。ヘンリー・ジュンジョはバーリントン・リーヴァイを世に送り出した後、このフランキー・ポールとココ・ティー(ココア・ティーともいう)、さらに伝説のDJキング・イエローマンをまさに怒涛のごとくデビュー・プロデュースするのだ。YouTube に「Worries In The Dance」のオリジナル音源が見当たらなくてがっかりだが、フランキーの後ろに Yellowman らの曲を繋いで Remix したものが見つかった。Volcano style... (ちょっと余計なコンピュータライズ音が五月蠅いけど)

火山コンピにはフランキーの曲がもう一曲入っていた。「Pass The Tu Sheng Peng (Also Known As Pass The KuShemPeng)」。Tu Sheng Peng とか Ku Sheng Peng は、Sensi とか Sinsemilla と同様にマリファナのことだろうが、始めてこの歌を聞いたときから歌詞に空耳してしまって困る。イエローマンが歌っていた「Coco Sheng Peng」というパートも、なんだか犬におしっこをさせているようで...

Frankie Paul「Pass The Tu Sheng Peng」

フランキー・ポールが弱視であることは聞いてはいたが、初めて彼のステージを観たとき、手を引かれて登場して、(今はそうでもないらしいが)ステージ上では直立不動に近い状態で歌っていたのを記憶している。目には、牛乳壜底を通り越した、分厚く巨大なレンズを持つ眼鏡をかけていて、まさに彼が全盲に近い極度の弱視であることを知った。彼がジャマイカのスティービー・ワンダーなどと呼ばれているのも頷けた。

私が大好きなヒット・チューン「Fire De A Mus Mus Tail」には、ジュンジョの下で録音したものと後に Blacka Dread レーベルから出したものと2ヴァージョンが存在する。後者の方がよく見つかるはず。ここでの歌いっぷりはデニス・ブラウンを髣髴とさせる。

Frankie Paul「Fire De A Mus Mus Tail」

「ボルケーノ」の目ざましい躍進に少し遅れて、ジョージ・パンがスライ&ロビーを立てた「パワーハウス」レーベルが人気を得るが、フランキー・ポールはこの発電所レーベルでも「Tidal Wave」というヒットを叩き出している。

それから「Love Somebody」という曲を見つけたが、これは最近の曲なのだろうか。日本のテレビ番組で使われた Maxi Priest の曲とは別物。どこかで聞いたと思ったが、Keziah Jones「Black Orpheus」限定二枚組のオマケの方のCDでも歌われていた。

Frankie Paul「Love Somebody」

後で判ったのだがこの「Love Somebody」の元曲は、先日亡くなった Teddy Pendergrass「When Somebody Loves You Back」だった。ここずっと頭にひっかかって気持ち悪かったけど、やっと解放された気分。

Teddy Pendergrass「When Somebody Loves You Back」

ボルケーノ・コンピのオマケDVDでは、今も現役のイエローマンがインタビューに答えていた。80年代前半の彼のビデオ映像も多数挿入されているのだが、当時の彼の端正な?顔立ちが今は大きく歪んでしまっており、声も変わってしまったように思われて酷い。喉頭癌、皮膚癌と二度の癌手術から生還した影響なのだろうか?

1980年代前半、ボブ・マーリーの死後にジャマイカで人気のあったサウンド・システム「ボルケーノ」、その主宰者でダンスホール・ブームの火付け役となった Henry JUNJO Lawes のボルケーノ・レーベルのコンピュレーションCD2枚組(歌モノ1枚20曲+DJモノ1枚20曲)+オマケDVD1枚(ミュージシャンがヘンリー・ジュンジョ・ロウズの想い出を語るというもの) が1800円で売られていた。グレゴリー・アイザックスの専属だったルーツ・ラディックス(あのスティーリーがオルガン演ってた)を楽団に、キング・タビーの愛弟子サイエンティストをダブ・エンジニアに起用して生み出されたワン・ドロップの定番チューンの数々、それにのせて歌唱力のある新人シンガーが歌い、DJが次々と独創的なトゥスティングを繰り出す。レゲエに底知れないパワーを感じる時代のものだけあって(特に歌モノには)捨て曲のないコンピ。私が集めて聞かなくなった12″コレクションとかぶるものも多く、ジュンジョ没後10年、オマケ抜きの本編2枚 1800円は、1曲 45円というバカ安さは何だか恨めしい。

その火山コンピの最初を飾るのが Frankie Paul「Worries In The Dance」だった。久しぶりに聞いたけど、勢いがあってすごくいい。ヘンリー・ジュンジョはバーリントン・リーヴァイを世に送り出した後、このフランキー・ポールとココ・ティー(ココア・ティーともいう)、さらに伝説のDJキング・イエローマンをまさに怒涛のごとくデビュー・プロデュースするのだ。YouTube に「Worries In The Dance」のオリジナル音源が見当たらなくてがっかりだが、フランキーの後ろに Yellowman らの曲を繋いで Remix したものが見つかった。Volcano style... (ちょっと余計なコンピュータライズ音が五月蠅いけど)

火山コンピにはフランキーの曲がもう一曲入っていた。「Pass The Tu Sheng Peng (Also Known As Pass The KuShemPeng)」。Tu Sheng Peng とか Ku Sheng Peng は、Sensi とか Sinsemilla と同様にマリファナのことだろうが、始めてこの歌を聞いたときから歌詞に空耳してしまって困る。イエローマンが歌っていた「Coco Sheng Peng」というパートも、なんだか犬におしっこをさせているようで...

Frankie Paul「Pass The Tu Sheng Peng」

フランキー・ポールが弱視であることは聞いてはいたが、初めて彼のステージを観たとき、手を引かれて登場して、(今はそうでもないらしいが)ステージ上では直立不動に近い状態で歌っていたのを記憶している。目には、牛乳壜底を通り越した、分厚く巨大なレンズを持つ眼鏡をかけていて、まさに彼が全盲に近い極度の弱視であることを知った。彼がジャマイカのスティービー・ワンダーなどと呼ばれているのも頷けた。

私が大好きなヒット・チューン「Fire De A Mus Mus Tail」には、ジュンジョの下で録音したものと後に Blacka Dread レーベルから出したものと2ヴァージョンが存在する。後者の方がよく見つかるはず。ここでの歌いっぷりはデニス・ブラウンを髣髴とさせる。

Frankie Paul「Fire De A Mus Mus Tail」

「ボルケーノ」の目ざましい躍進に少し遅れて、ジョージ・パンがスライ&ロビーを立てた「パワーハウス」レーベルが人気を得るが、フランキー・ポールはこの発電所レーベルでも「Tidal Wave」というヒットを叩き出している。

それから「Love Somebody」という曲を見つけたが、これは最近の曲なのだろうか。日本のテレビ番組で使われた Maxi Priest の曲とは別物。どこかで聞いたと思ったが、Keziah Jones「Black Orpheus」限定二枚組のオマケの方のCDでも歌われていた。

Frankie Paul「Love Somebody」

後で判ったのだがこの「Love Somebody」の元曲は、先日亡くなった Teddy Pendergrass「When Somebody Loves You Back」だった。ここずっと頭にひっかかって気持ち悪かったけど、やっと解放された気分。

Teddy Pendergrass「When Somebody Loves You Back」

ボルケーノ・コンピのオマケDVDでは、今も現役のイエローマンがインタビューに答えていた。80年代前半の彼のビデオ映像も多数挿入されているのだが、当時の彼の端正な?顔立ちが今は大きく歪んでしまっており、声も変わってしまったように思われて酷い。喉頭癌、皮膚癌と二度の癌手術から生還した影響なのだろうか?

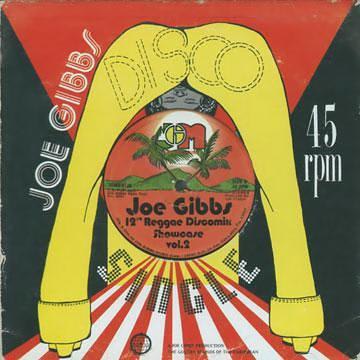

vol.1

vol.1 vol.2

vol.2 vol.3

vol.3