新選組の中でも土方歳三の話は沢山書かれていますし、TVや映画化もされています

最近では、NHK大河ドラマの新選組で土方歳三を演じた山本耕史さんがブレイク

しました。続編の土方歳三最後の一日まで製作されたほどです。

土方歳三は、新選組のオーガナイザーであり、函館の戦いで壮烈な戦死を遂げ

35歳で亡くなりました。最後まで戦い続けた列丈夫です。

黒服の姿もとてもかっこいい伝説の人に相応しい方です。同じように山本さんが

撮影していますが、ご本人には及ばないと思います。

数え切れない修羅場を乗り越えてきた土方歳三は、いつも冷静だったと言われて

います。新選組の小説は司馬遼太郎さんの「新撰組血風録」、土方を有名にした

「燃えよ剣」を嘗て読みました。今回、北方謙三さんの「黒龍の柩」を読み

ましたが、北方さんらしい硬質だけど男のロマンに溢れた楽しい小説でした。

斬り合いのシーンなどは、多くの剣士の小説も書いていますから、迫力満点

新たなアイデアも絡めて、土方が大活躍します。

本当に蝦夷の国が立国されていたら、今頃どうなっていることでしょう。

新選組を舞台にした小説では、浅田次郎さんの傑作「壬生義士伝」があります。

主人公は岩手県の下級武士・吉村貫一郎で、家族を食べさせるために国を奔出し

新選組に入隊して仕送りをします。隊員からは守銭奴と馬鹿にされても愛する

家族のために義を貫きます。小説を読みながら泣いてしまいました 。

。

浅田さんは稀代のストーリーテラーだと思います。

映画で、中井貴一さんが貫一郎を演じましたがはまり役でした。この映画は

日本アカデミー賞を受賞しています。娘との別れのシーンです

小説、映画ともお勧めです

新選組を描いた小説の入門書は子母澤寛さんの「新選組始末記」で本は読んで

いませんが、映画は見ました。土方歳三を天知茂さんが演じていました。

芹沢鴨の暗殺や、池田家騒動など京都での新選組の活躍が描かれていました。

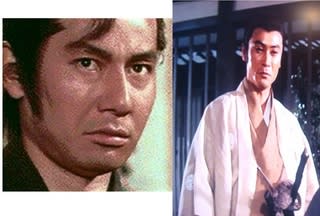

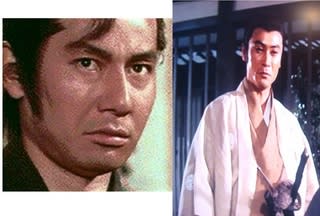

司馬さんの燃えよ剣のドラマで、土方役を演じたのは栗塚旭さんで、司馬さんが

絶賛したとの話があります 。写真は、栗塚さんと天知さん。

。写真は、栗塚さんと天知さん。

土方歳三は「信長の生まれ変わり」と言ったという話もあります。新たな世界

を作ろうと奔走する姿を信長に重ねたのかもしれません。

俳句なども数多く読む文化人でもあったようです。幕末を壮絶に生きた姿は

颯爽としていて素晴らしい。

「三日月の 水の底照る 春の雨」

<<Tiger Fun Book>>

最近では、NHK大河ドラマの新選組で土方歳三を演じた山本耕史さんがブレイク

しました。続編の土方歳三最後の一日まで製作されたほどです。

土方歳三は、新選組のオーガナイザーであり、函館の戦いで壮烈な戦死を遂げ

35歳で亡くなりました。最後まで戦い続けた列丈夫です。

黒服の姿もとてもかっこいい伝説の人に相応しい方です。同じように山本さんが

撮影していますが、ご本人には及ばないと思います。

数え切れない修羅場を乗り越えてきた土方歳三は、いつも冷静だったと言われて

います。新選組の小説は司馬遼太郎さんの「新撰組血風録」、土方を有名にした

「燃えよ剣」を嘗て読みました。今回、北方謙三さんの「黒龍の柩」を読み

ましたが、北方さんらしい硬質だけど男のロマンに溢れた楽しい小説でした。

斬り合いのシーンなどは、多くの剣士の小説も書いていますから、迫力満点

新たなアイデアも絡めて、土方が大活躍します。

本当に蝦夷の国が立国されていたら、今頃どうなっていることでしょう。

新選組を舞台にした小説では、浅田次郎さんの傑作「壬生義士伝」があります。

主人公は岩手県の下級武士・吉村貫一郎で、家族を食べさせるために国を奔出し

新選組に入隊して仕送りをします。隊員からは守銭奴と馬鹿にされても愛する

家族のために義を貫きます。小説を読みながら泣いてしまいました

。

。

浅田さんは稀代のストーリーテラーだと思います。

映画で、中井貴一さんが貫一郎を演じましたがはまり役でした。この映画は

日本アカデミー賞を受賞しています。娘との別れのシーンです

小説、映画ともお勧めです

新選組を描いた小説の入門書は子母澤寛さんの「新選組始末記」で本は読んで

いませんが、映画は見ました。土方歳三を天知茂さんが演じていました。

芹沢鴨の暗殺や、池田家騒動など京都での新選組の活躍が描かれていました。

司馬さんの燃えよ剣のドラマで、土方役を演じたのは栗塚旭さんで、司馬さんが

絶賛したとの話があります

。写真は、栗塚さんと天知さん。

。写真は、栗塚さんと天知さん。

土方歳三は「信長の生まれ変わり」と言ったという話もあります。新たな世界

を作ろうと奔走する姿を信長に重ねたのかもしれません。

俳句なども数多く読む文化人でもあったようです。幕末を壮絶に生きた姿は

颯爽としていて素晴らしい。

「三日月の 水の底照る 春の雨」

<<Tiger Fun Book>>

「春や昔 15万石の 城下かな」

「春や昔 15万石の 城下かな」