科学博物館の紹介に戻ります。 今日は、鉱物の西日本編です。

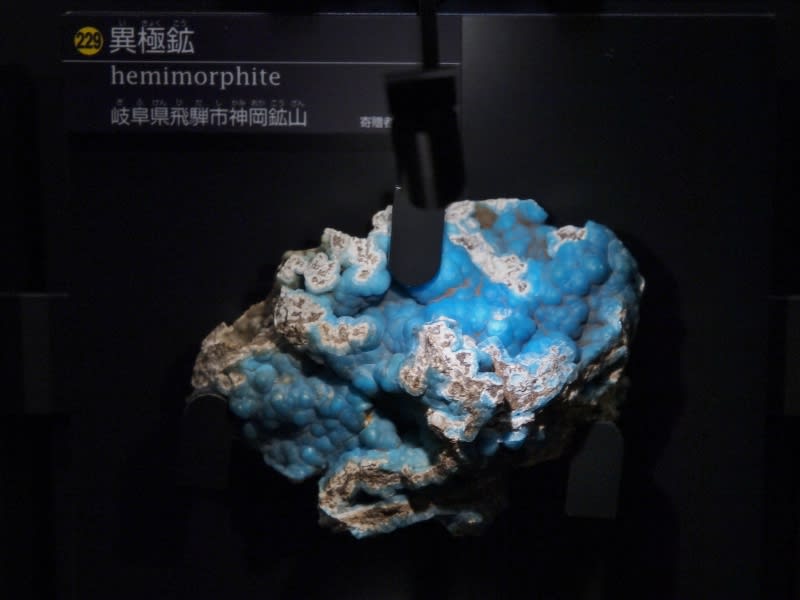

異極鉱は水を含む亜鉛の珪酸塩鉱物。 亜鉛鉱山で二次的な鉱物として、よく出現する。

二通りの代表的な産状があり、無色透明の結晶での産出と、写真のような塊状あるいは層状での産出です。

鉱物名は結晶の形に因んでいて結晶の先端が尖っているほうと、写真のような結晶の先端は平らなほうがあり、結晶の両端の形状が異なっっているためです。

大隅石(おおすみせき)は、ケイ酸塩鉱物の一種。

1953年に鹿児島県垂水市咲花平で発見された。 名前は発見地の大隅半島にちなむ。

普通は結晶の大きさは数mm程度までである。

マグネシウムが鉄よりも多いものは苦土大隅石と呼ばれる。 写真の黄色の地肌に虫のようについているのが、大隅石の結晶。

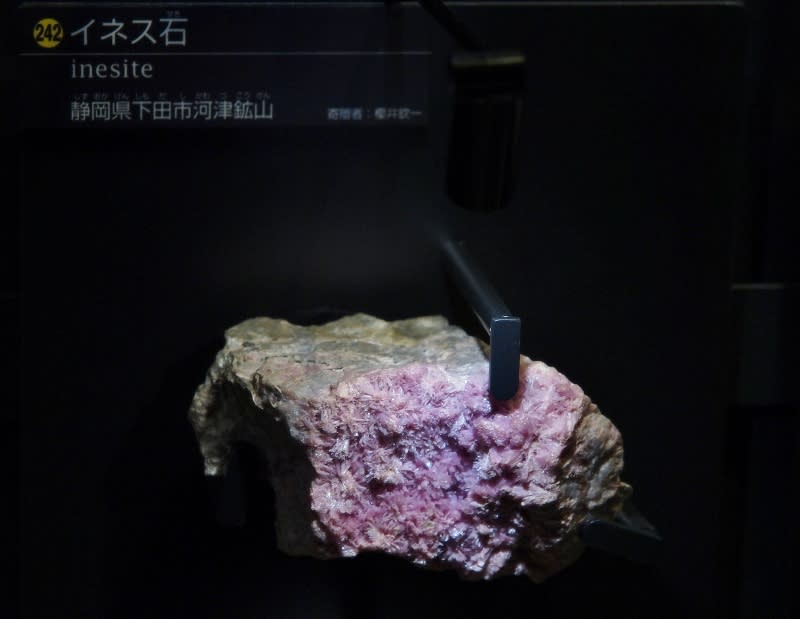

イネス石はマンガンの珪酸塩鉱物です。 日本の鉱物 その1で紹介したバラ輝石と兄弟に当たる。

緑色をした針状結晶で銅の二次鉱物。

辰砂(しんしゃ)は硫化水銀からなる鉱物で、 日本では古来「丹(に)」と呼ばれた水銀の鉱石。

中国の辰州(現在の湖南省近辺)で多く産出したことから、「辰砂」と呼ばれるようになった。日本では弥生時代から産出が知られ、古墳の内壁や石棺の彩色や壁画に使用されていた。

ベゼリ石は銅を主成分とする燐酸塩鉱物。 亜鉛を多く含むと青色が強くなる。

主に火成岩または堆積岩のすき間に、ケイ酸分を含んだ熱水が充填することで含水ケイ酸鉱物としてできる。

樹木の化石を交代したものは珪化木と呼ばれる。

希土類元素を含む炭酸塩鉱物。

日光の下で淡い紅色、蛍光灯下で淡い緑色に見える変わった性質を持つ。

ホウ酸塩鉱物の一種。 1980年に日本で発見された。

岡山県高梁市の布賀鉱山で発見され、現在のところ、布賀鉱山のみで産する。

斧というかかみそりの刃のような結晶をもった鉱物。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます