永遠への道は、不死性でも無終極性でもなく、「他者」との生の共同、愛の人格的交わりにおいて開かれる。

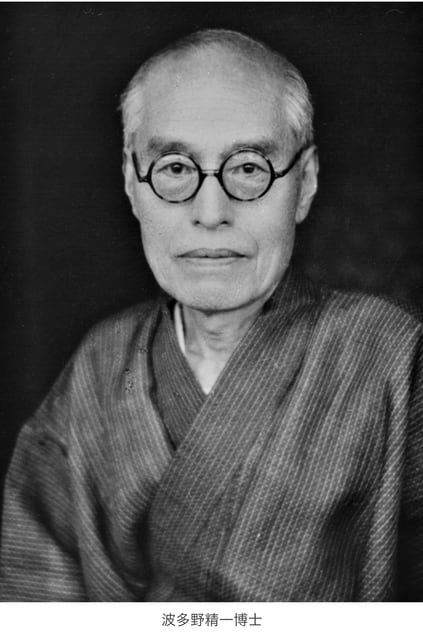

波多野精一(1877‐1950) 2020年は、没後七十年

『時と永遠』は、波多野の透徹した哲学的思索の到達点を示す代表作。無常なる現世の時間性を克服する真の永遠性とは何であるのか。

以下、玉川大学・玉川学園『小原國芳の師、玉川の丘へ』より一部抜粋https://www.tamagawa.jp/introduction/enkaku/history/detail_6750.html

1877(明治10)年、長野県に生まれる。

1896(明治29)年に東京帝国大学文科大学哲学科に入学。さらに大学院にも進学し、近世哲学についての研鑽を積む。この時期に波多野を指導したのは、夏目漱石も学んだといわれるラファエル・フォン・ケーベルである。波多野の勉強ぶりにケーベルは感服し、「おれの弟子は波多野一人だ。外にはニヒツ(無い)」と語ったという。同時に東京専門学校(現・早稲田大学)で講師として「西洋哲学史」を指導。この時期に書かれた『西洋哲学史要』は、以後半世紀以上にわたって、日本における西洋哲学の重要なテキストとなった。

とにかく、早熟な天才であった。この『西洋哲学史要』をまとめたのが24歳の時。そして大学院での論文のテーマは「スピノザ研究」。ドイツ語で書かれたこの論文は大学院内に評価できる講師がおらず、波多野はドイツに送付する。結果としてドイツ国内において高い評価を受け雑誌にも掲載されたことから、東京帝国大学大学院での博士号を取得するのである。

そして1917(大正6)年に京都帝国大学の文学部宗教学講座の担当に。この京都で、波多野と小原國芳は師弟として出会うのである。波多野が京都へ赴任した当時、小原は3年生。卒業論文に着手する時期であった。そんな小原の卒業論文の審査委員の一人となったのが波多野だった。ちなみにこの時、小原は「宗教による教育の救済」という題目で1500枚に及ぶ卒業論文を執筆した。この卒業論文は後に加筆・修正されて『教育の根本問題としての宗教』というタイトルのもと玉川大学出版部より刊行された。波多野は西田幾多郎らと共に後に「京都学派」として知られるようになる。キリスト教を信仰し、自身の宗教体験を掘り下げて思索した波多野の思想は、極めて独自性の高いものであった。

波多野精一氏の補足説明🔻

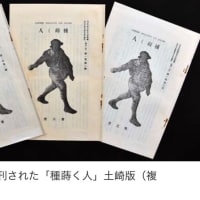

哲学者。長野県松本市に生まれる。1899年(明治32)帝国大学文科大学哲学科を恩賜の銀時計を授与されて卒業。在学中はR・ケーベルの指導を受けた。1900年東京専門学校(現、早稲田(わせだ)大学)講師。翌1901年講義録を『西洋哲学史要』として刊行。1902年一番町教会で植村正久(うえむらまさひさ)より受洗。1904年ドイツに留学、ベルリン大学、ハイデルベルク大学に学ぶ。1907年東京帝国大学文科大学講師。1908年講義録を『基督(キリスト)教の起源』として刊行。1909年文学博士。1917年(大正6)京都帝国大学教授。晩年1947年(昭和22)には玉川大学長に推挙された。

学者としての波多野の前半生は、西洋古典語の修得を含めた語学を駆使して西洋思想の二つの源流――ギリシア哲学とキリスト教思想――の原典研究にあったが、京都時代には人格主義に立脚する独自の宗教哲学の体系化を課題とするようになり、それは『宗教哲学』(1935)、『宗教哲学序論』(1940)、『時と永遠』(1943)の三部作としてまとめられた。

『『波多野精一全集』全6巻(1968~1969・岩波書店)』

永遠の今(ティリッヒ)、与えられた命、生きられる時間、有限な時の中に、無限の永遠性に気づき、それを感じ、掴み取ることができるのか?

様々な問題が、時間にしばられながらも、この日常の生の営みの中で、「他者」との生の共同、愛の人格的交わりにおいて開かれる。波多野精一

やはり知の認識は「永遠の相のもとに(sub specie aeternitatis)スピノザなのか?

“under the aspect of eternity,”

"from the perspective of the eternal" Spinoza

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます