【橋のある風景】第13話<神戸編(PARTⅡ)> 震災と「伝える力」

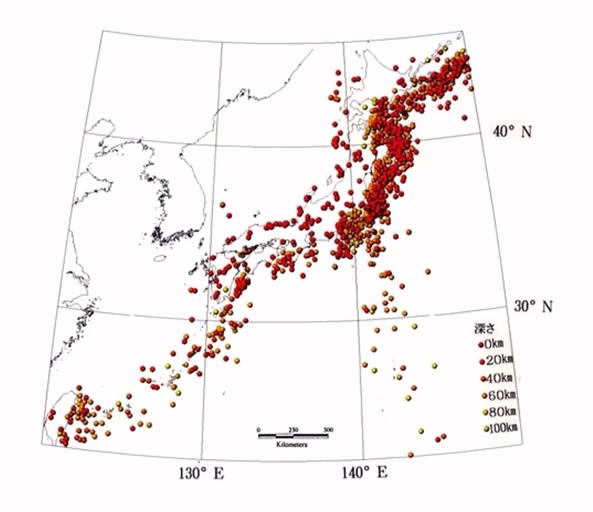

地震を考える。

「伝える力」・・・を考える。

あるはずのものが無い。無いはずのものがある。

ある意味、正常でいることが異常に見える、そんな理不尽な光景をどう伝える?

伝え手の「伝える力」と受け手の「想像する力」がつながった時、伝承が叶う。

そう思う。

無いものを展示することで、まさに見えるものがある。

見せて、聞かせて、触れさせて、そして語り合う。

そのためにこそ、

切り取った実物があり、画像や書物等による記録がある。

体験を語る人がいて、各種施設等で擬似体験を得て、その空気感や臭いを嗅ぎ取る。

五感で感じて、想像力を発揮して、理解しイメージを自分のものにする。

さらに、第三者に伝え、拡がれば・・・

写真-1 震災直後の再現模型(実物大ジオラマ)※1)

写真-2 野島断層をありのまま保存したもの※2)

写真-3 野島断層※2)

結局のところ、

伝え手から聞き手へ、さらに次の聞き手へ・・・と考えたとき

知りたいと思わせること、知る意欲を高めることこそが、

最高の「伝える力」なのかもしれない。

単なる、歴史上の出来事にしてしまわないよう、継承する営みを実践したい。

くり返し、くり返し。

技能や技術、伝統や文化・・・、なるほど、万事同じということか。

※参考資料;

1)人と防災未来センター西館4F 震災追体験フロアの展示物

2)北淡震災記念公園・野島断層保存館 実際の断層保存ゾーン

地震発生の際に断層南東側が南西方向に約1m~2m横ずれした横ずれ断層であり、

同時に南東側が約50cm~1.2m隆起した逆断層となっている。

・紹介図書;

1)板垣貴志・川内淳史編「阪神淡路大震災像の形成と受容」 岩田書院 2011.1月刊

地震を考える。

「伝える力」・・・を考える。

あるはずのものが無い。無いはずのものがある。

ある意味、正常でいることが異常に見える、そんな理不尽な光景をどう伝える?

伝え手の「伝える力」と受け手の「想像する力」がつながった時、伝承が叶う。

そう思う。

無いものを展示することで、まさに見えるものがある。

見せて、聞かせて、触れさせて、そして語り合う。

そのためにこそ、

切り取った実物があり、画像や書物等による記録がある。

体験を語る人がいて、各種施設等で擬似体験を得て、その空気感や臭いを嗅ぎ取る。

五感で感じて、想像力を発揮して、理解しイメージを自分のものにする。

さらに、第三者に伝え、拡がれば・・・

写真-1 震災直後の再現模型(実物大ジオラマ)※1)

写真-2 野島断層をありのまま保存したもの※2)

写真-3 野島断層※2)

結局のところ、

伝え手から聞き手へ、さらに次の聞き手へ・・・と考えたとき

知りたいと思わせること、知る意欲を高めることこそが、

最高の「伝える力」なのかもしれない。

単なる、歴史上の出来事にしてしまわないよう、継承する営みを実践したい。

くり返し、くり返し。

技能や技術、伝統や文化・・・、なるほど、万事同じということか。

※参考資料;

1)人と防災未来センター西館4F 震災追体験フロアの展示物

2)北淡震災記念公園・野島断層保存館 実際の断層保存ゾーン

地震発生の際に断層南東側が南西方向に約1m~2m横ずれした横ずれ断層であり、

同時に南東側が約50cm~1.2m隆起した逆断層となっている。

・紹介図書;

1)板垣貴志・川内淳史編「阪神淡路大震災像の形成と受容」 岩田書院 2011.1月刊