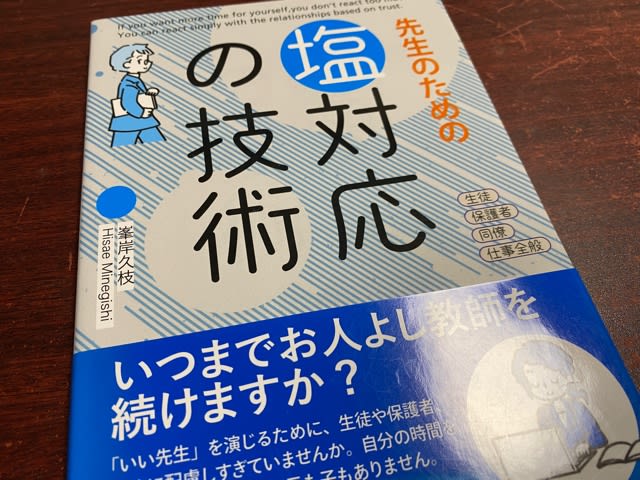

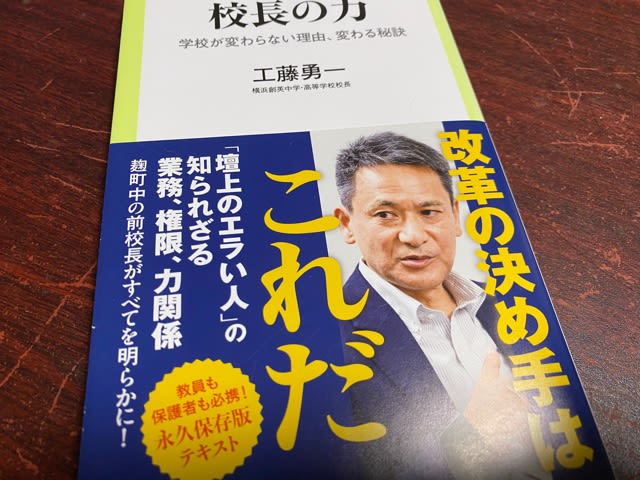

「壇上のエラい人」は日頃、

どんな仕事をしているのか?

どういうステップを踏んで

管理職になるのか?

実績を上げる校長は、どこが凄いのか?

PTA、教育委員会、議会との関係は?

現職校長が、知っているようで

実は知らない実態を明らかにしました。

その気になれば、校長は

ここまでできる!

そりゃそうですよね〜。

だって、校長は、会社組織なら

社長なんですから。

学校という組織も、

校長が代わると、ガラッと変わる。

だからこそ、トップが

一番そういう意識でいてほしいですね。

興味のある方は、ぜひ一読を。