きょうは、21日に出会ったチョウを紹介しましょう。

いちおう図鑑で名前をしらべ、いちばん似つかわしいものの名前を付けておきました。とりあえずのものと思ってください。

たくさん撮りましたが、うまくいったのがこれだけということです。

(1)ベニシジミ

(2)コミスジ

(3)ヒョウモンチョウ

これは別種かも?

(4)アサマシジミ

(5)付録1:モモブトカミキリモドキ

(6)付録2:夕陽

21日17時55分頃

陽が没する所の山は戸倉3山か戸倉山か、ちょっと自信がありません。

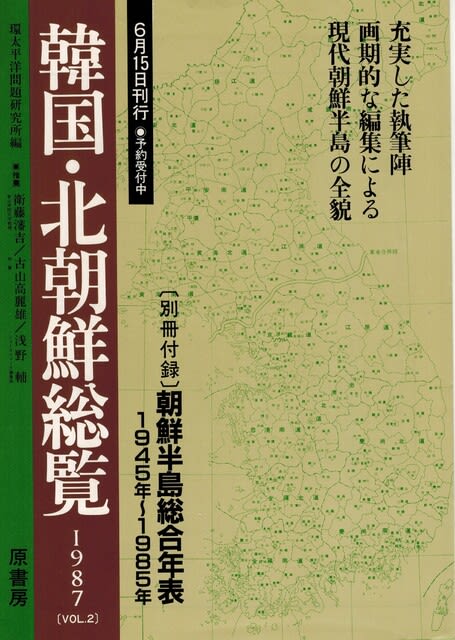

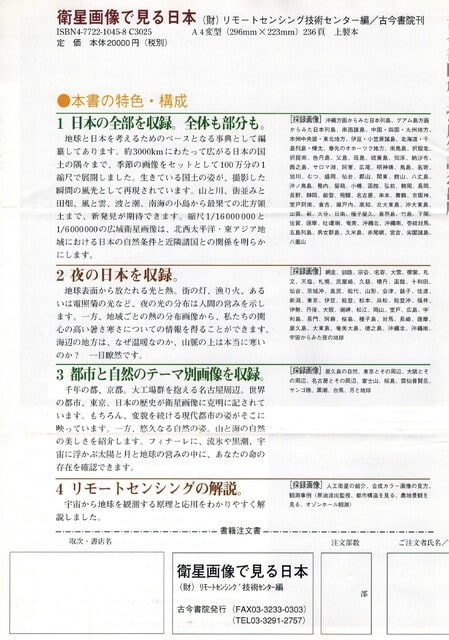

【コレクション 220 衛星画像で見る日本】

先日、時代劇チャンネルで加藤剛主演『伊能忠敬』を見る機会があり、地図を作った偉業の一端を改めて思い返しました。

その一つが距離の測定です。伊能はもっぱら歩測(歩幅を一手に保つようにして歩いて距離を測定すること)に拠ったようすが描かれていましたが、ほかには測鎖や測棹なども用いて測量しているようでした。

神足勝記の日記には、「量程車」という車の回転数で距離を測る用具のほか、やはり測鎖や竹製の測棹を使ったことが書かれています。

1970年代以降はセオドライトという機器が開発されて、街角での作業で使用されているのをよく見ます。距離や範囲によっては、いろいろな手段が用いられているようです。とくに、広範囲になれば、このパンフに見るように空からとなります。

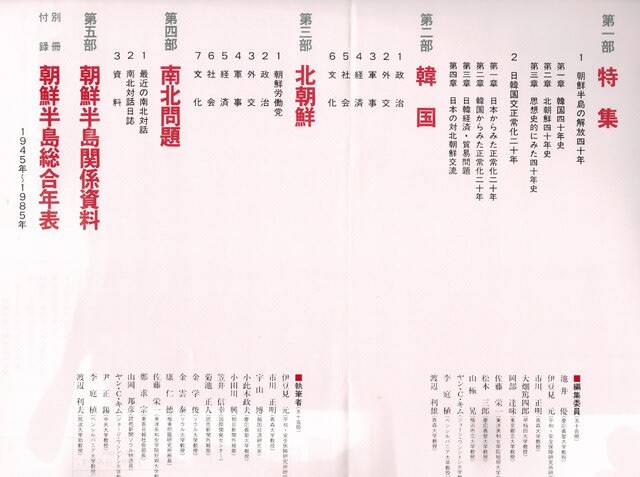

このパンフの大きさはA4判6㌻です。A4判3枚分の横長の用紙を三つ折りしてできています。

下には、1・4・6㌻を載せました。刊行案内・特色・構成などは6㌻に出ています。

そのほか、2~5㌻は内容見本とコメント記事です。

1㌻

4㌻

以上です。

今日はここで。明日はお休みです。

今日は、ぼんやりと、「なんでトランプ氏のような人がアメリカ大統領に再選されたのか」ということを考えて終りました。

いくらかわかったのは、次のこと。

これは、きっと、「なぜヒトラーのような人が・・・」ということと同じではないか?

そして、日本なら、「なぜ東條のような人が・・・」ということではないか?

共通しているのはキチンと批判のできる勢力が力を持たなかったからですね。

それはなぜ?

先に弾圧されてしまって、芽を摘まれていたから・・・?

いちばん嫌われた共産主義者、次に社会主義者、そして自由主義者、さらに宗教者・・・・

いったい、いまアメリカにどんなキチンとした政党があるか?

トランプ氏をキチンと批判できる政党があるか?ない?なぜか?

もっとアメリカについて知らねば・・・。U~ん!

今年は一つだけ。