産卵たけなわ ウヨロ川の鮭 川全体が産卵床状態だ。

大量のサケが遡上し、イレスナイ川は、順番待ち状態。

川のいたるところにサケの姿が見られる。2012年を越える遡上数かもしれない。

川岸がギザギザになっているのは、メスが尾ビレで掘り産卵した跡だ。

卵や死骸を食べるカモメも多い。

この時期は、「早瀬」の始まるすぐ上流や、「砂礫堆」の上部で産卵するサケが多い。

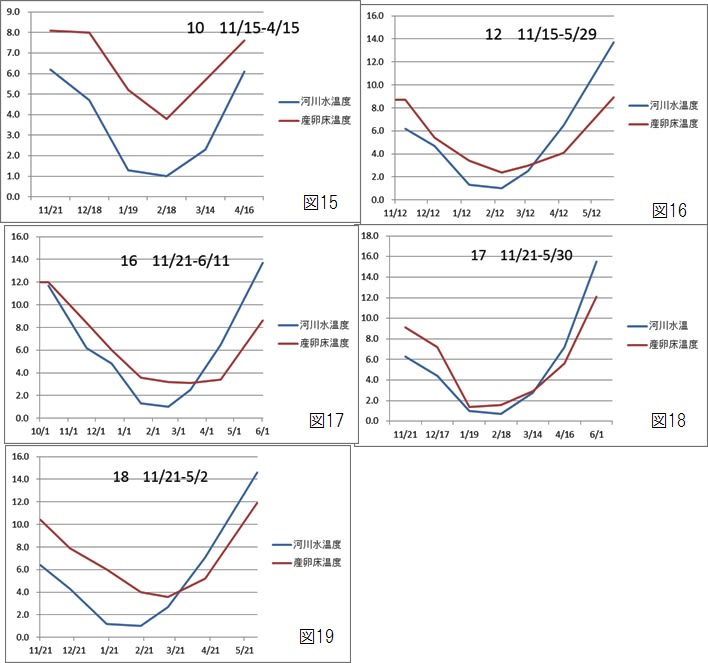

2012年のウヨロ川のサケの産卵床の水温調査によると、この時期の産卵床内の水温は、河ほぼ河川水に近い温度であった。(河川水水温より僅かに低い産卵床と高い産卵床があった。温度差の範囲は-0.4~+0.3℃であった)

http://blog.goo.ne.jp/shiroikumo_2004/e/af81edc656d00944da0877e4a019c033

産卵床内の水温が河川水水温より低い産卵床の水温は、ほぼ河川水温と同様に変化し、稚魚は4月頃浮上すると推定された。一方、河川水より僅かではあるが高い水温であった産卵床は、河川水よりも温度の低下が少なく、1~3月頃に稚魚が浮上すると推定された。

9月2日の大雨(上流で190㎜以上/24時間)で、サケが大量に川に遡上したようです。

雨から1週間経とうとしているのに未だ水が濁っている。

ふ化場のあるイエスナイ川へ向おうとしているらしい。

密漁者も来ている。小型の棹と壊れた「たも網」を捨ててある。

少し離れた場所に乾電池が4本ずつ、8本も捨てている。こちらは夜間か?

岸ではアケボノソウが増水で倒れた茎から、首を立てて咲いている。

昨年9月10日の洪水と護岸工事で、川は大きく変わった。

昨年までとは違った場所でも産卵している。

濁りで、どの位の数が遡上しているのかわからない。

濁りの原因はやはりイサカナイ川だ。去年は産卵時期が終る頃まで濁っていた。イサカナイ川で何がおきているのだろう。

手前がウヨロ川本流・奥がイサカナイ川から流入する濁流。

イサカナイ川の上までいくと、大量のサケがゆっくりと泳いでいた。

卵が産卵に適した状態になるのを待っているのだろうか、更に上流へ遡上する途中一休みしているのだろうか?

昨年と先日の雨で、道はひどく荒れ、叉侵食を受けている。注意が必要だ。

牧草地に電気柵が設置してあることが分っていたので、川沿いを往復した。

エゾシカから牧草をまもる対策らしい。

今年もサケが遡上する季節になりました。

2012年9月~12月にかけてサケの産卵床の水温を調べたが、報告する機会を得る事ができなかったので、このブログで一部を報告する。

NPO法人ウヨロ環境トラストによるウヨロ川のサケの調査は4年目になる。多くのサケが遡上し、自然産卵している事が確認された。(ウヨロ川中流部における2012年度サケ調査報告書 表2) ※概要版しか公表されていない。

サケとカラフトマスの産卵環境(北海道さけ・ますふ化場研究報告22号)によると、サケの産卵は河川の砂礫地帯の湧水のある場所が選ばれるといわる。ウヨロ川中流部における2011年度サケ調査報告書では、河床水温の高い場所を選好する傾向は、河川水温の高い産卵期前期には見られず、水温の低くなる後期にその影響が強いとされる。その具体的な様子はどのようなものなのだろうか。サケの卵は受精後産卵床でふ化し、さけます類の人工ふ化放流に関する技術小史(序説)によると、積算水温900 ~1,000 ℃・日で稚魚となり、産卵床から河川へ浮上するという。卵黄のうが無くなると自ら採餌して生きていくことになる。ウヨロ川では、概ね9月中旬から12月下旬にかけて、少しずつ場所を変えながら産卵する様子が観察される。それぞれ何時頃浮上するのだろうか。ウヨロ川で自然産卵して再生産されるサケの様子を、さらに知る手掛かりになればと考え、河川水と産卵床の水温を継続的に測定して大雑把に浮上時期の推定を試みた。

Ⅰ.調査方法

水温調査は、ウヨロ川中流部におけるサケ調査の調査範囲のうち、1A~3Eの区域とした。9~12月の各月毎に、産卵後時間が経過していないと見られる産卵床を数ヵ所ずつ選定し、河川水と産卵床内の水温を毎月1回継続的に測定した。測定した産卵床の位置(産卵床№)を図1に示す。産卵床内の水温は川底の砂利の下15~20㎝の水温を測定した。測定位置がずれないように測定点の目印を工夫したが、大雨による増水で流失し継続できない箇所もあった。

Ⅱ.調査結果

1.産卵床の分布と水温測定した産卵床の位置(図1 □内の数字は産卵床に付けた番号)

2.測定データ 省略

3.産卵床内の水温と河川水水温の差について

産卵後第1回目の測定に於ける産卵床内の水温と河川水水温の差は、産卵床によりごく僅か(1℃未満)であったり、7℃近い差があったり様々だったが、翌年4~6月には、全ての産卵床で河川水水温の方が高くなった。

4.産卵日が9月の産卵床について(産卵床1,2,3,4)

産卵日が9月の産卵床の産卵後第1回目の測定での水温は、全ての測定ポイントで河川水よりも僅かに低かった(-0.4~-2.7℃)。河川水水温の低下に伴い僅かな水温差のまま低下した産卵床1,2が1月に、水温差が-2.2と-2.7℃の産卵床3,4は、河川水よりも温度低下が少なく、12月末には浮上したと推定された。これらの産卵床は、調査区域1C,2A,3C, に分布していた。

5.産卵日が10月の産卵床について(産卵床5,6,7,8,9)

●産卵日が10月の産卵床は、産卵後第1回目の測定での水温が、河川水水温より僅かに低い産卵床と高い産卵床があった。温度差の範囲は-0.4~+0.3℃であった。 産卵後第1回目の測定での水温差がプラスの産卵床は温度低下の度合が少ない傾向があり、1~3月に浮上したと推定される。(産卵床7,8,9) これらの産卵床は、調査区域1C,2Bに分布していた。

● 温度差がマイナスの(河川水より低かった)産卵床は4月の中旬に浮上したと推定された。(産卵床5,6)これらの産卵床は、調査区域2A,3B に分布していた。

6.産卵日が11月の産卵床について(産卵床10,11,12,13,14,15,16,17,18)

●産卵日が11月の産卵床は、産卵後第1回目の測定での水温が、全ての産卵床で河川水水温より高かったが、水温差のバラツキは大きく+1.8~+7.6℃の範囲であった。

産卵後第1回目の水温差が大きい産卵床、水温の低下少なく1、2月の水温差が大きい産卵床は、1月末から3月に浮上したと推定された。(産卵床11,13,14,15) これらの産卵床は、調査区域2D,3B, 3C,3D,に分布していた。

●河川水温の低下と平行的に水温が低下した産卵床は、4月中旬から6月中旬に浮上したと推定された。(産卵床10,12,16,17,18)

これらの産卵床は、調査区域1A, 1C,2B,3C,に分布していた。

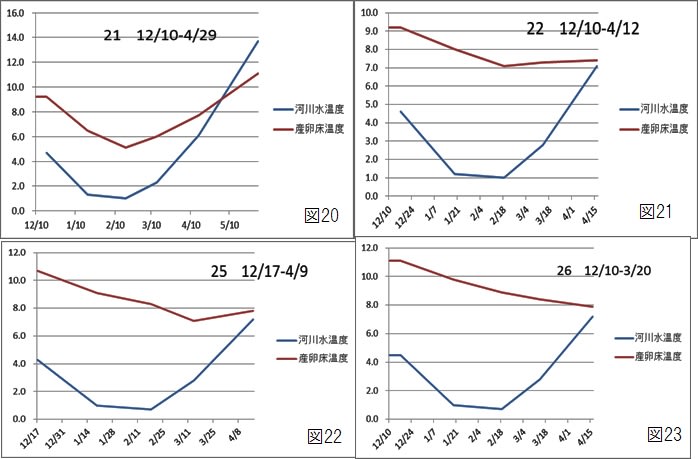

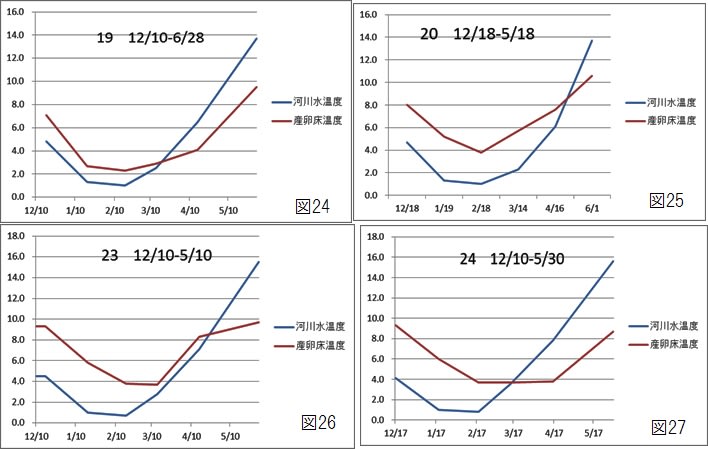

7.産卵日が12月の産卵床について(産卵床19,20,21,22,23,24,25,26)

●産卵日が12月の産卵床は、産卵後第1回目の測定での水温が、全ての産卵床で河川水水温より高かったが、水温差のバラツキは大きく+2.3~+6.6℃の範囲であった。

産卵後第1回目の水温差が大きく、水温の低下が少ない産卵床は、3末から4月の中旬に浮上したと推定された。(産卵床21,22,25,26) これらの産卵床は、調査区域3A, 3B,に分布していた。

● 産卵後第1回目の水温差が比較的小さく、河川水温の低下と平行的に水温が低下した産卵床は、4月末から6月末に浮上したと推定された。(産卵床19,20,23,24) これらの産卵床は、調査区域1A,1C, 3B,3Eに分布していた。

8.陸上から観察した産卵後期(11~12月)の産卵場所の変化

産卵するエリアは日毎に小さくなった。

Ⅲ.考察

1年ほどもかかってしまった測定作業を終えて、何かが分ったというよりも疑問が増えた。素人の素朴な疑問や感想を書き留めておきたい。

1.産卵床内の水温と河川水水温

産卵床内の水温が、①河川水水温低下とともに低下し、水温差は1℃未満から2℃程度のもの、② ①より大きい水温差をほぼ保ちながら河川水水温の低下とともに低下するもの、③初めから水温差が大きく、河川水水温の低下に伴いやや低下するが、水温差がより大きくなるものなど、概ね3つに分けられるように見える。サケが産卵する条件の一つとされる湧昇水が存在していると考えられる。自然産卵する川を保全するには、その保全が重要と考えられる。これらの地下の水の流れは、何に由来するものだろうか。河川及び周辺の地形や地理的環境とどのような関係があるのだろうか。

2.水温の差と産卵時期と浮上時期の関係(図29 データラベルは産卵床№)

同じ時期に遡上・産卵しても、産卵した場所により水温やその変化の傾向が異なる事から、浮上時期もかなり異なる結果となった。河口近くに捕獲施設があることから遡上数は変化するが、9月から12月にかけて3つのタイプの湧昇水がある場所で、継続的に産卵が行われ、12月から6月にかけて、次々と稚魚が浮上していると考えられる。知見に乏しい素人としては新鮮に感じた。この中に温暖化を生き抜くサケがいるのではないだろうか。

3.生き物としてのサケの不思議

サケ類は精度の良い生物時計を保有しており、索餌場から母川沿岸までの回遊に要する時間、および母川の河口から産卵場までの遡上行動に要する時間を計算していると考えられている(上田宏 サケ学入門)という。主として9月の産卵床内の水温の違いは、1℃未満のものもあった。サケは産卵場所をどのように決めるのだろうか。精密な温度センサーも持っているのかもしれないし、わずかな水の流れを鼻先の皮膚で感知するのか、或いは嗅ぎ分けるのだろうか。産卵後期(11~12月)の産卵場所が日毎に狭くなる様子が観察された(図28)。精度の良い生物時計を保有しているとすると、かなり正確に生まれた場所の近くで産卵することも考えられる。生き物としてのサケの不思議を改めて感じた。

4.浮上した稚魚は生きていけるのだろうか。

9月の産卵により生まれた稚魚は12月末から1月に浮上したと推定された。2012/12/18、牧場から暖かい湧水が流入する地点の左岸近くで稚魚を、2013/01/15調査区間3Eで、死亡した卵黄嚢が残った稚魚と泳ぎ去る稚魚を確認した。河川水温は夜間には0℃近くまで低下すると考えられる。浮上した稚魚は採餌して生きていけたのだろうか。2013/2/18には、調査区間3B付近では泳ぎ回る数匹の稚魚が確認された。2013/3/14には、2Aより上流の3か所で、2013/4/16には大きな群れで泳ぐ稚魚の姿が確認された。しかし、川を歩くだけの観察ではあるが、産卵床の数からするともっと多くの稚魚が確認されても良いのではないだろうか。そんな素朴な疑問が生まれる。河川へ浮上した稚魚はどのような生活をしているのだろうか。

サケの初期生活に関する生態学的研究 帰山雅秀 によると、「浮上時において,卵黄の残存として蓄積されているエネルギーは活動代謝のためのエネルギーとして利用され,サケが外部栄養へエネルギー源を転換できない場合には発育速度は急速に減少するとみなされる。」という。石狩川上流におけるサケOncorhynchusketaの自然産卵-大規模放流個体群回帰前の実態-(旭川市博物科学館研究報告第4号)によると、伏流水を選択した産卵床の発眼および孵化までの生残が確認されている。また、豊平川のサケ産卵床における環境条件と浮上までの生残率 SALMON 情報No.3 2009年1月(有賀 望・鈴木 俊哉)によると、豊平川に産み付けられたサケの卵が稚魚となって浮上するまでの生残率は0.76 と推定されるという。ふ化場からの水が流れるイレスナイ川(図1)とウヨロ川の水温を図30に示す。河川水水温は、時刻や場所により少し変化するが12月17日4.2℃、1月19日1.2℃、2月18日0.9℃、3月14日2.6℃であった。この間のイレスナイ川の水温は2℃程度高かった。ふ化場ではウヨロ川から導水管で引いた水に地下水を汲み上げて曝気して加えている。湧水と同様に真冬でも一定の水温を保つ事も目的とされているようだ。

因みに、親鮭の遡上は1月にも2月にも数匹見られたが、岸の近くでじっとしている事が多く、産卵する様子は見られなかった。

5.ウヨロ川の産卵環境収容力

測定した26の産卵床のうち5か所は、一度産卵した場所を後から遡上したサケが掘り返して産卵したものであった。2012年は特に「掘り返し」が多く見られた。2012年はウヨロ川で自然産卵できる以上のサケが遡上したかもしれない。

6.ウヨロ川の自然産卵魚と放流魚(フットパスでの観察などから)

調査区間1Cと2Aの境界に(図1)ふ化場から稚魚を放流するイレスナイ川が流入する。この流入地点からイレスナイ川を数メートル溯ったところには、2010年末頃まで、コンクリートのプレートを鉄筋で連結して作られた「小さな滝のような落差」が在った。この落差の手前でふ化場へ向かい遡上しようとする放流魚(多分)が、順番待ち状態で多数滞留していることが多かった。夕方に遡上に成功するのを見かける事はあったが、降雨による増水を待って遡上しているようだった。滞留中に卵が成熟してしまい、かなり多くの放流魚がウヨロ川で産卵していたのではないかと推測される。プレートの裏(下)に潜り込んだ水に土砂が流されて、「小さな滝のような落差」が「短い急流」になり、その後も少しずつ流れが緩やかになってきている。翌2011年から滞留するサケの数は徐々に減少し、2012年にはウヨロ川の上流を目指すサケと孵化場を目指すサケがはっきりと分かれるかのような状況が観察されるようになってきた。今年(2013年)は、8月末から9月初めの増水時に、まとまった数のサケがウヨロ川に遡上した。その後も下流から遡上するのが見られ、イレスナイ川に遡上した数も合せて100匹程度と推測される。9月10日現在、調査区域2Aと2Bの境界(ウヨロ川中流部における2012年度サケ調査報告書図1)の淵よりも上流の4D迄の範囲にはサケの姿は無く、産卵床もホッチャレの姿も確認されていない(4Dより上流は観察していない)。すべてのサケがイレスナイ川へ遡上しているようだ。

北海道大学水産科学院 越野陽介氏による2011年度のウヨロ川での研究では、上流まで遡上した後に降河して下流域で繁殖行動するもの、上流へ遡上しそのまま繁殖行動するもの、上流へ遡上することなく下流域で産卵する遡上行動が確認されたという(ウヨロ川サケ調査報告会 2012年2月28日)。今後、放流魚がよりスムーズにイレスナイ川に遡上できる状況になれば、ウヨロ川で自然産卵により産まれて、川に戻ってきているのはどの位の数なのか、放流魚との割合など、今後の調査や観察により少しずつ明らかになってくるかもしれない。

豊平川での2004~11年の長期にわたる調査研究によると、放流稚魚より自然産卵による稚魚が10倍ではあるが、川へ帰ってきたサケの70%は自然産卵魚だったという。

叉、自然産卵するサケの回帰 試験研究は今No. 684によると、植別川での調査での河川内回帰率は、ふ化場魚の44.7倍であったという。

人工ふ化放流河川におけるサケ野生魚の割合推定(森田健太郎 高橋 悟,大熊一正,永沢 亨 独立行政法人 水産総合研究センター北海道区水産研究所)によると、調査を行った放流が行われている北海道の8河川でサケ野生魚の割合を推定したところ、ウライで捕獲されたサケに占める野生魚の割合は,調査河川全体で計算すると 28.3±1.2%,と推定された。野生魚の割合は河川や年級群によって大きく変動したが(0~50%),野生魚も十分に資源に貢献しうると考えられたという。

ウヨロ川は多くのサケが自然産卵し、産卵後の死体(ホッチャレ)が、鳥類・哺乳類などの冬の貴重な食料となる様子を、間近に見る事ができる川である。今後も可能な限りモニタリングを続けながら、多くの方々にこの川を知っていただき、そのことが、サケが自然再生産するウヨロ川の保全につながればと考えている。

2013年9月19日

明日から天気が崩れるようなので午後からウヨロ川の様子を見てきた。

10月16日の雨でウヨロ川の水位が1mほど上昇して以降は、サケが遡上できるような雨は降っていない。体に白いカビが見えるものがほとんどだ。ウヨロ川には新しいサケは僅かしか遡上していないようだ。サケの数をカウントしながら歩いた。11月6日の半分ほどの数で、産卵場所は上流に移動して、狭い範囲で行われている。

フットパスを歩いて確認できたサケの姿の数

1.ウヨロ川本流のイレスナイ川合流点から上流カッケンハッタリまで:124匹

2. ウヨロ川本流の高速道路の下の新ウヨロ橋~イレスナイ川~ふ化場の間:118匹

ホッチャレも増えてきた。

何者かがサケを引きずった跡

エゾタヌキらしい。

カラス・トビ・カモメがホッチャレを食べていた。

カワガラス、ミソサザイが水面近くを飛び交っていた。

今年もオオワシが来ているは間違いないのだがオオワシ、オジロワシは見かけなかった。

オオワシ 11月8日

何かと事情があって、9月29日以来、久しぶりにウヨロ川を歩いてきた。

昨年よりはるかに多くのサケが遡上しています。

9月初めの大雨のあと、川は依然としてやや濁りが残っている。

主として流入する支流イサカナイ川の濁りによるものだ。

イサカナイ川の上流はどうなってしまったのだろうか。

もう一つの濁りの原因は、サケが産卵場所を求めて「川を耕している」ことらしい。

細かな砂などが厚く堆積してしまった所は無理だが、薄い所はサケが尾ビレで掘り起こして産卵している。

オーシャンファーム付近でも少し産卵しているが、上流方向に変化しているは例年どおりだが、

川底の変化にしたがい、少しずつ場所を変えて、狭い場所も見逃さずに産卵しているようだ。

復活した産卵場所もあるし、新たに産卵に適した場所もできたようだ。

今月後半にかけての産卵場所では、一部を耕しながら?も例年どおり産卵していたので安心した。

例年12月になって産卵場所は分厚く砂が堆積してしまった。どこで産卵するのだろうか?

毎年の事だが、この時期からのサケは立派だ。

今年はハリギリが沢山実をつけたようだ。

カラマツの黄葉は強風で飛ばされたがまだ十分奇麗だ。

ウヨロ川のサケ 2014/09/21 で紹介しました、産卵場所への土砂の堆積。

川底に土砂が溜まり、しばらく産卵できないかと考えていましたが、一部の産卵場所では、尾ビレで土砂を除去して産卵していました。

この場所に産めば子孫を残せることわかるんでしょう。湧水を感じる微小圧力センサー?温度差センサー? あらためてサケの凄さを感じました。

相変わらず支流からの水は濁っています。来週あたり泥状の細かな土砂を流す、まとまった一雨がほしいところです。

卵狙いのカモメも来ています。

普通には見る事ができない河原に残った大きな流木・人の背より高く堆積した土砂。水(流れ)の威力を感じます。

ふ化場の傍の湧水の沼に何かが泳いでいました(波紋)。サケがいました。

大水の時に入ったとすると2週間以上生きている事になります。どうなんでしょう?

イレスナイ川に流入する湧水が激減していました。どんなに雨が降らなくてもこのような事は無かった。どうしたことだろう?

耳をすますと孵化場の裏手からエンジン音が聞こえていました。??

相変らず水が濁っています。

どの位の数のサケが遡上しているのか見当がつきません。

二つの支流から泥水が流入しています。

イサカナイ川の流入地点

もう一つは↓ここです。

雨らしい雨が降っていないのに未だに濁っているのは、何かが行われていると思われます。

大雨により、良好な産卵場所の一部に土砂が堆積してしまいました。

小規模な産卵場所を見つけて産卵しているようです。

上流の水は普通にきれいです。

例年9月~10月中旬には多くのサケが見られた、オーシャンファーム付近とイレスナイ川の合流点のすぐ上流では、あまりサケが産卵する様子は見られません。

卵やホッチャレを狙うカモメが来ているのでゼロではないようです。

これは、昨年あたりから顕著になってきた現象です。

今年は大雨で土砂が堆積したようで産卵に適した小石が見えません。

川の流れが少しずつ変化して、産卵に適した場所では無くなったのかもしれません。

イレスナイ川の合流点もふ化場生まれのサケが自由に遡上できるので、2012年までのように大量のサケが順番待ちをしている様子もありません。

ウヨロ川にまとまった数のサケが遡上しました。

9月4~5日の雨でウヨロ川の水位が1mほど上昇し、ウライを乗り越えたのでしょう。

遡上途中・遡上したばかりで産卵行動は見せていません。

しばらくウヨロ川本流で卵が熟すのを待つようだ。さっそく密漁者が現れたらしい。

腹を裂かれて捨てられたメス。体は河畔の生態系の食物連鎖に取り込まれる。それにしても、どうして歩く道に放置するのだろう。

突然カメラの撮像素子が壊れた。偏光フィルターが付くカメラが‥‥水面下をきれいに映す事ができなくなってしまった。

ちょうど10年目でした。寿命なのでしょう。酷使に耐えてくれました。

本体をポリ袋に入れて、レンズだけ出しテープでとめて、雨の日も使いました。FinePix S7000 MADE IN JAPAN

8/16 久しぶりにウヨロ川へ出かけた。

今年も第1陣と思われるサケが遡上を始めたようだ。稚魚の放流路(イレスナイ川)には遡上していなかった。

TVでも報道されたが、サンマやイカが不漁で、暖かい海流に生息するブリやクロマグロが水揚げされているという。

サケ網にブリ、1600円のサンマ…北の海異変(読売新聞)

北海道の海に異変が起きている。サンマ流し網漁の水揚げ量は7月末で約7・8トンと、記録的不漁だった昨年同期の10分の1程度にとどまる。

海水温の高さが原因とみられ、イカも記録的な不漁だ。一方で、暖かい海流に生息するブリやクロマグロが水揚げされている。……

海水温が高いためだという。今年の白老でのサケ漁はどうなるのだろう。

河原で、コムラサキと思われる蝶を見かけた。

オーシャンファームの採草地の外れでは、今年も「ハッカ(薄荷)」がいい匂いを放っていました。

4月1日久しぶりにウヨロ川フットパスを歩いた。急速に雪が融けて、駐車するスペースが確保できた。

前回の2月1日には、オーシャンFの入口を少し広げて雪を除けて止めさせてもらった。

サケの稚魚の元気な姿をあちこちで見る事ができた。すべてイレスナイ川合流点よりも上流です。

この時点では、ふ化場は放流の準備中のようで、まだ本格的放流は始まっていなようだ。

2012年(一昨年)は、高い海水温のせいか、大変な不漁だったが、ウヨロ川には大量のサケが遡上した。

昨年秋、海では前年よりもかなり多くのサケが獲れたようだ(胆振11月末には前年比165%)が、ウヨロ川に遡上したサケは過去5年では最も少なかった。

大量に遡上可能な大雨は2回しかなかった事が主な要因だと考えられる。しかし、何匹ものサケが、フットパスに打ち上げられるような増水にも関わらず、遡上したサケは予想を裏切り異常に少なかった。

昨秋の様子。

雨以外にも何か要因があったのではないがろうか?

初冬 セピア色のウヨロ川フットパスを歩く 自然観察ウォーキング(続) に、

「昨年の秋に水が流れるにようになった。水源はどこなのだろうか。調べておきたい。地下の水の流れにどんな影響があるだろうか。」

と書いた、「ウヨロ川に流れ込む新たに出現した小川」を12月15日調べてみた。

この小川は昨年数度の大雨の後、2012年11月11日に確認したものです。

以前にも流れていた事があったと思われ、ウヨロ川本流へ流れるように堤防の下にカルバート?が設置されている。

ここから遡り調べる事にした。

両側が少し高くササが生えている。かつて流れた川の跡を流れている。

タプコプ山(たんこぶ山)の方向から流れてくるが分る。

急に狭くなり小さな落差がある。その上は笹の間をさらに狭く深く抉ったように流れている。

ほどなく川の源に出た。

これは、トラストの森の入口を流れる小川だ。フットパスを歩いた人は必ず渡った橋がある川だ。老朽化して危ない橋は今年更新された。

分岐点から下流を見る。右が新しい川で、左が従来流れていた方向だ。

昨年の数度の大雨でこの付近が洪水状態になり水が行き場を求めて比較的低い部分流れ侵食したことにより、旧河川へ再び水が流れるようになったと推測される。

従来流れていた川の方へ多くの水が流れているように見えるが、そうではない事がすぐわかった。

キタキツネが川に沿って歩いている。

遂に全ての水が地下に浸透して川が消えている。2011年に調査した時より水量も少なく、50m(記憶)以上手前で消えていた。

左手にはこんな風景がみられる。

帰りは、真直ぐ川を遡り有刺鉄線をくぐりフットパスの橋に出る事にした。

おおよその位置をマップに書き込むと下のようになった。

例年、殆んど雪が積もらない川原には雪が積もっていた。

2013/12/15

2013/02/17

2012/02/19

牧場内部の湧水が源となっている従来からある小川(フットパスの下に埋設されたホースで本流へ流入)は、例年より水が少ないように見える。

この付近は、11月~12月にかけて活発にサケが産卵するエリアだ。

サケの産卵への影響どうだろうか?

2009/11/30 の様子

20013/12/01 川原にはホッチャレもほとんど見当たらず静まりかえっていた。

更に限られたエリアで産卵は続いている。9、10月とは違いサケは人の動きに敏感で用心深い。

オオワシ若鳥?が、2羽 付近を旋回していた。(若鳥はオオワシとオジロワシは見分けが難しいが、尾羽の形からオオワシ?)

雪もちらつき早い夕暮れだ。

<script type='text/javascript'>

<!--

(function() {

var login = '',

fpf = true,

fpn = '__ulfpc';

// DO NOT ALTER BELOW THIS LINE

var id = 221211, h = '733b';

var rand = rand || Math.floor(Math.random() * 9000000) + 1000000;

if('http:'==document.location.protocol){var params={id:id,lt:3,h:h,url:document.URL,ref:document.referrer,lg:login,rand:rand,bw:(window.innerWidth?window.innerWidth:(document.documentElement && document.documentElement.clientWidth!=0?document.documentElement.clientWidth:(document.body?document.body.clientWidth:0 ))),bh:(window.innerHeight?window.innerHeight:(document.documentElement && document.documentElement.clientHeight!=0?document.documentElement.clientHeight:(document.body?document.body.clientHeight:0 ))),dpr:(window.devicePixelRatio!=undefined?window.devicePixelRatio:0),sw:screen.width,sh:screen.height,dpr:(window.devicePixelRatio!=undefined?window.devicePixelRatio:0),sb:document.title,guid:'ON'};if(fpf){params.fp=getuid(fpn);}params.eflg=1;var a=document.createElement('a');var lg=document.createElement('img');lg.setAttribute('id','_ullogimgltr');lg.setAttribute('width',1);lg.setAttribute('height',1);lg.setAttribute('alt','');var src='http://le.nakanohito.jp/le/1/?';for(var key in params ) src=src.concat(key+'='+encodeURIComponent(params[key] )+'&');lg.src=src.slice(0,-1);a.setAttribute('href','http://smartphone.userlocal.jp/');a.setAttribute('target','_blank');a.appendChild(lg);var s=document.getElementsByTagName('body')[0];s.appendChild(a);}

function getuid(key){var arr=[],date=new Date(),exp=new Date();exp.setFullYear(exp.getFullYear()+7);if(document.cookie){arr=document.cookie.split(";");for(var i=0; i<arr.length; i++ ){var str=arr[i].replace(/^\s+|\s+$/g,"");var len=str.indexOf('=');if(str.substring(0,len)==key)return unescape(str.slice(len+1));}}var r=randobet(4);var m=date.getMonth()+1,d=date.getDate(),h=date.getHours(),i=date.getMinutes(),s=date.getSeconds();var num=String(date.getFullYear())+(String(m).length==1?'0':'' )+String(m)+(String(d).length==1?'0':'' )+String(d)+(String(h).length==1?'0':'' )+String(h)+(String(i).length==1?'0':'' )+String(i)+(String(s).length==1?'0':'' )+String(s)+String(r);document.cookie=key+'='+num+'_f; expires='+(new Date(exp).toUTCString())+'; domain='+location.hostname;return num+'_f';}

function randobet(n){var a='123456789'.split(''),s='';for(var i=0;i<n;i++) s+=a[Math.floor(Math.random() * a.length)];return s;};

})();

//-->

</script>

<noscript>

<a href='http://smartphone.userlocal.jp/' target='_blank'><img src='http://le.nakanohito.jp/le/1/?id=221211&h=733b<=3&guid=ON&eflg=1' alt='スマートフォン解析' height='1' width='1' border='0' /></a>

</noscript>

ウヨロ川サケ遡上ウォッチングイベント 紹介

サケの遡上ウォッチングツアー(エコツアーズ札幌)

2013年10月10(木)『ウヨロ川サケ遡上観察会』参加者募集 (しらおいWEBマガジン)

サケウォッチング・ガイド(NPO法人ウヨロ環境トラスト)

エコツーリズム 地域資源 環境保全 自然産卵 ウヨロ川フットパス サケ 鮭

ウヨロ川では今年も命のドラマがはじまりました。

9月初めから時々偵察に来ていたカモメ、貪欲に食べています。

今年は、カラハナソウ(日本のホップの仲間)がたわわに実っています。

9月なのでまだ数は少ないです。まとまった雨が必要です。

ウヨロ川で自然産卵により生まれた稚魚は、どの程度帰って来ることができるのだろうか?

注目したい研究。

1.人工ふ化放流河川におけるサケ野生魚の割合推定(森田健太郎 高橋 悟,大熊一正,永沢 亨 独立行政法人 水産総合研究センター北海道区水産研究所)

要旨 サケ資源はほとんどが放流魚で維持されていると考えられているが,これまで野生魚(自然産卵由来)の寄与率は調べられていない。本研究では,耳石温度標識による大量放流が行われている北海道の8河川において,サケ野生魚の割合を推定した。ウライで捕獲されたサケに占める野生魚の割合は,調査河川全体で計算すると 28.3±1.2%,放流魚の全数が標識されている河川に限定すると 15.9±0.6% と推定された。野生魚の割合は河川や年級群によって大きく変動したが(0~50%),野生魚も十分に資源に貢献しうると考えられた。

2.網走川におけるサケ稚魚の降河移動(北海道立総合研究機構さけます・内水面水産試験場 北水試研報82,19-26(2012))によると、

孵化場からの放流魚について

●サケ稚魚では降海後の沿岸域での死亡率が高いことが知られている。

●5月中旬以降に0.8g以上のサイズで網走川に放流されるサケ稚魚では,放流後河川内に長く滞留せずに短期間のうちに降海する個体が多いことが示唆された。

●河川内で採捕された稚魚のサイズは放流時と同等あるいは小型の稚魚が多く,河川で稚魚が見られなくなる直前の旬にわずかに大型の稚魚が採捕された(Fig.4)。このことは,放流された稚魚のうち,大型の個体の多くは速やかに降海し,小型の個体の一部が河川にとどまり,成長した後に遅れて降海した可能性もある。

●河川を降河移動するサケ稚魚の成長は著しくないことが知られており(帰山,1986),網走川においても放流魚の瞬間成長率は低い群が多く,河川内ではそれほど成長することなく降海する個体の多いことが示唆された。

自然産卵の稚魚について

●天然産卵のサケでは,早期に浮上した少数の個体は産卵場所付近に長期間滞留するが,ほとんどの個体は浮上後短期間に降海移動するとされ,さらに,河川における滞留期間は稚魚の分布密度の影響を受けることが指摘されている(帰山,1986)

●サケ稚魚の放流時期の目安として,沿岸の水温が5℃を超える頃に開始し,13℃を超える頃までに沿岸で7cm,3g のサイズに成長できる時期が望ましいとされる(関,2005)。これが放流適期の目安となり,概ね沿岸水温が5℃を超える頃に放流が開始される。

●放流から2旬後の6月中旬には沿岸水温が13℃を超える年もあることから(Nagata et al.,2007),沿岸での生き残りの点からも6月以降も河川内に滞留することは不利と考えられる。

一方

3.漁獲安定へ 水産試験場研究(2011年08月26日 朝日)によると、

●秋サケの回遊数には、稚魚が川から海に出た時期の沿岸海域の環境などが大きく影響するとされる。同試験場の調査では、この時期に海水温が低すぎると、稚魚が十分に動き回ることができず、結果的に栄養分が取れずに死滅する割合が高くなる。

●同試験場は海水温は7~8度が適温とみており、沿岸の海水が適温前後になったらALC標識付きの稚魚を同町の敷生川に放流。しばらくして同町沖で回遊中の稚魚を捕獲、胃の内容物などを調べて健康度などをチェックしている。こうした定点観測場所を同町沖と伊達市沖の各沿岸部、中沖合、沖合の計9カ所に設定し、付近の水温や塩分濃度、透明度、プランクトン量などを調べている。

●「海水温が低いと活力がにぶった稚魚が沖に広がれないし、十分にえさを取れないようだ」と、2月の調査時に説明した。

ふ化場稚魚左と自然産卵稚魚右(2011/05/17北海道立総合研究機構 さけます・内水面水産試験場の調査を見学させていただいた時撮影)

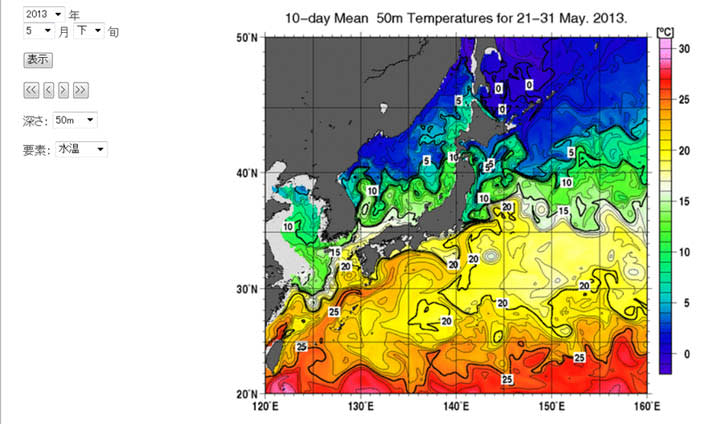

今年5月下旬の海面水温

今年5月下旬の水深50mの海水温

ウヨロ川で自然産卵により生まれた稚魚は、どの程度帰って来ることができるのだろうか?

少し遅いかもしれませんが、白老産サクラマス(本ます)美味しかった。

サクラマス&トキシラズが食べごろ!(ようこそさっぽろ)