島崎城跡環境整備活動を行いました。

梅雨明けが宣言された7月18日(日)午前8時30分より、会員25名が集り環境整備活動を行いました。

今回は「物見台」の竹林の伐採と二の曲輪(東)の土塁の枯れ木の伐採等を中心におこない、また、「土橋」の急な坂道に階段を設置しました。

当日は、茨城県に熱中症の緊急発令アラートが出ており、いつもより休憩を多くとり、水分補給に努めました。

二の曲輪(東)の土塁に階段を設置している際に、土塁の崩れたところより「供養塔」の一部と見られる石碑二点を発見しました。調査して対応を図る予定です。

昭和62年(1987)に発行されました「島崎城跡発掘調査報告書」の内容を抜萃して紹介します。

- 島崎城の構造

坊主屋敷・越前曲輪

Ⅲ曲輪南側中腹の標高16.5m前後に,杉林となっている坊主屋敷と呼ばれる平場がある。空堀〈5〉は、この曲輪の東側を掘り進んで(ちょうど今の道路敷),堀<7>と接続していた。

坊主屋敷は、この失われた堀を物見台と共に左右から監視する機能がめぐ,地名の表門から越前曲輪を経て,Ⅲ曲輪へ経由する中継平場であった。

坊主屋敷と地名の表門の中間,谷間麓の段上に土子越前屋敷と伝える土子邸がある。この土子邸は前面が堀<7>,西側にも濠がめぐり,独立状の曲輪である。表門に接することからも、大手口を押えるための重臣屋敷地であったことが想定できる。

広さ50m×35mほどの屋敷地で、 西北に濠を隔てて「隼人屋敷」と呼ぶ麓微高テラスがつづく。なお,西側の濠は,昭和30年代まで,古屋曲輪の西に達していた。

外曲輪・大構

Ⅲ曲輪外周の空堀〈6〉の北側が,外曲輪にあたる。標高29~30mの平坦地で,古宿の台地部である。この外曲輪には,現状で確認される堀は、三条で、西側峰つづきに掘切が残る。

図3の空堀<8>は,南側に土塁をともない。空堀〈9〉は,現在堀底が道路で,やはり土塁が,高さ2mほどで,南側および東側にめぐる。空堀〈10〉は,堀底が道路で,土塁は認められない。おそらくは空堀〈10〉が古宿集落の境目であったとみられ、その北側の堀切 <11> が,大構えとしての北限であったとみられる。空堀〈8〉は,耕作地化により,南側半分が消滅しているが、空堀〈6〉と,西側斜面でかって合わさっていたという話を古宿の古老から聞けた。古宿公民館の前を通って,空堀〈6〉と並行する道路が空堀〈8〉の穿たれていた跡にあたる。

空堀〈9〉と土塁は湾曲しカギ形となり,空堀〈8〉に合わさり,100m×80mの方形の曲輪を形づくる。古宿で,中心的な施設がこの方形曲輪内に存在したとみられる。 古宿台地の西側は権現作と呼ばれる大きな谷が入りこみ、その先(西)が御山台と呼ばれ, 寺院がかって存在した跡で,かなり削平地が残る。この御山台の西側は、上幅15m現状で深さ 1.5~2mを測る堀切 <12> がある。この堀切 <12> が古宿台地の区切りとなり,御山台から 東側は、土塁状の障壁が形成される。

なお,御山台は出城的な役割が強かったとみられ,その先端(西へ400m)に島崎城西出城が、半分カットされた情況で残る。

根小屋・古宿・宿・芝宿

前途したが城をめぐって残る地名,城内・古屋・根古屋・古宿・宿・芝宿の存在は,歴史地理の分野のみならず,城郭史・都市史・戦国史そして地域史研究上,極めて貴重な存在である。

城内と呼ばれる地域は,ほぼ内城であるⅠ曲輪・Ⅱ曲輪にあたり,古屋の地名は越前曲輪・古屋曲輪・Ⅲ曲輪にあたり,ほぼ中城域を示す。そして,表門という辺りから金井柵と呼ばれる空堀<5>の東側出口までの山麓をぐるり囲む微高地(標高9~10m)のテラス状の段上を根古屋と呼ぶ。

根古屋は本来「根小屋」と記し、東日本に多く分布する城郭にともなう集落もしくは屋敷地跡の地名である。寝小屋・根古谷とも書き,本来山の麓の根に形成された集落または屋敷地といわれた。ところが関東平野部では,根小屋は平野部低地の館にも多くみられ,「寝る小屋」すなわち多くの軍忠状・着到状に「宿直警固屋」とみえる陣小屋・警固屋が寝小屋の発生の一因とみられる。兵農未分離の戦国期において,戦国大名や国人領主らは寄親として,被官契約を結んだ寄子である家臣に対し、軍役を果し,一定期間の在城警固役(廂番に似た役)を定めた。彼ら家臣は,寄親の居城に出向き,その期間を「寝小屋」で過した訳である。また,家子・郎従はもとより一族の居住地も城の周囲に必要な訳で、彼らが宿とする寝小屋も当然に並んだ。戦国期の城郭立地が,ほとんど山城・丘城であるため、根小屋と一般に記されるようになった。

島崎城の場合,根小屋と呼ばれる帯曲輪状テラスは,西南斜面下で幅20m平均、東側では幅20~35mを測り、麓のぐるり全長500mに家臣団屋敷地跡がみられ,テラス上に立地する久保谷家の42m×20m(250坪)が,大きな一区画で,平均で150坪前後の区画痕跡が認められる。

根小屋地区には外周の濠がめぐっていた。この濠は,今日を城の麓をめぐる道路と根古屋テラス段の中間に幅10m平均で残る。表門と呼ばれる所に池状の濠が一部あるが,これは西側の隼人屋敷につづく根小屋の周濠の一部にあたる。

外曲輪の台地上および南側麓を古宿という。古宿は嶋崎氏時代の自然発生的な古い集落を示しているとみえる。台地上においては家臣の屋敷地,麓の古宿は嶋崎氏の勢力拡大につれ、集落が形成され、やがて,台地の縁にそって集落が発達し、字・宿が形成された。戦国期に及んでは、市場の存在が指摘される芝宿の形成がみられ,長国寺が芝宿に成立した。宿から長国寺にかけての町並みは整然とし,防禦上の配慮から道路は湾曲する。家の区画は短冊状に、平均200坪で形成されている。城下集落から初期城下町への発展過程を物語る地区として貴重である。

⇒次回は調査報告書の島崎城の構成の「小括」を予定。

昭和62年(1987)に発行されました「島崎城跡発掘調査報告書」の内容を抜萃して紹介します。

- 島崎城の構造

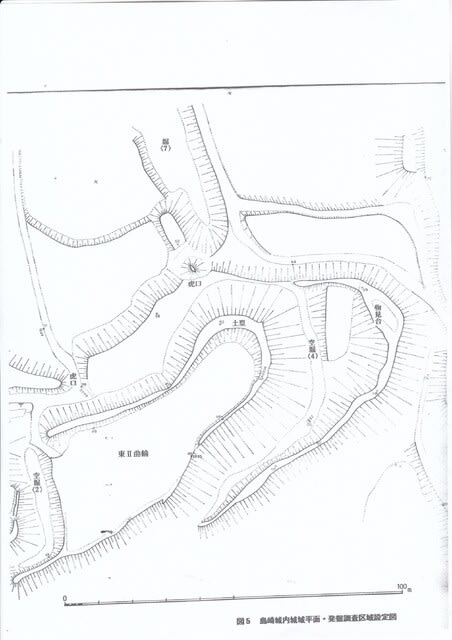

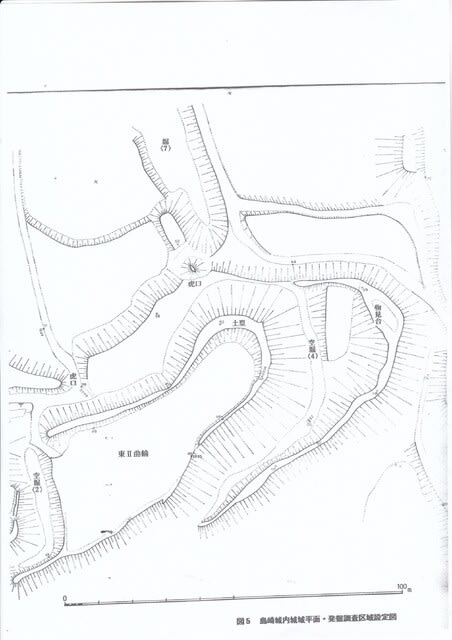

Ⅱ曲輪北側の二重空堀・物見台

島崎城大規模普請の様子を如実に語る遺構が,東Ⅱ曲輪とⅢ曲輪を分けるための二条の空堀 と,後述するⅢ曲輪空堀(大堀)の存在である。広義の内城域と中城域を別するこの二条の空堀は,いずれもかって堀底が通路である空堀道であったとみられる。

空堀〈4〉は,虎口(ハ)からつづく通路延長から東Ⅱ曲輪をコの字形にめぐる堀で,実効幅は最大32m(上幅同じ)を東Ⅱ曲輪北土塁上八幡台と物見台上間で測る。現状で深さは、直高11m,南斜面法高は21mで,かなりの遺構面までの埋没が認められる。東側での空堀<4> は実効幅23m(上幅18m)で、西側法高は凡そ20mの規模である。この距離は,長柄鑓(凡そ7m)での戦闘はできない。そこで,北側物見台中腹部に腰曲輪をつくり、八幡台との実効堀幅 を16mにしたともみられる(なお,この腰曲輪は橋脚台ともみられる)。

以上の空堀〈4〉と,空堀〈5〉の中間に物見台および土塁通路状遺構がある。この物見台と空堀〈4〉に並行する外周土塁は,掘り残し部分の加工土塁である(成田上層の砂質岩盤層位が斜面にある)。興味ある点は外周土塁の南側から、物見台である頂部(標高29.3m) にかけては、 18度の勾配をもって土塁は緩やかにたちあがり,褶部は坂道を呈し,南より北西へまわりこむ形で幅2~3mでつづく。これは前述したが,空堀<4>底道から、この外周土塁へと入城ルートがあり、物見台に至り,おそらくは八幡台に橋で渡ったと思える構成なのである。なお,このようなルートを経た場合、空堀<4>を跨ぐ32mもの架橋が可能であったかどうか,中腹腰曲輪が,橋脚台であったのか否かは,今後の発掘調査成果をみないと何とも断じ得ない。

物見台とⅢ曲輪との中間には、空堀<5>が穿たれている。この空堀<5>は、今日も古屋地区より金井柵への連絡通路として利用されている空堀道である。しかし近年の埋め立てや道路工事により西側はほとんど旧状をとどめていない。現状においての物見台北側で,実効堀幅14m (上幅11m), 深さは直高7m,法高10mを測り、かなりの埋没が認められる。掘り方プラ ンは、物見台からつづく外周土塁とは並行せずに東側に延び,小字「金井柵」と呼ばれる根古屋北側先端に至る。空堀 <5>は根小屋地区を区画(北限)する機能もあったことが想定される。

空堀〈5〉の物見台より西側は,後述のように近年に改変されてしまった。消滅前の空堀<5>は坊主屋敷と呼ばれる腰曲輪の東側斜面敷を穿って,堀<7>に接続していたとみられ, 坊主屋敷の道路敷がその跡とみられる。すなわち空堀<5>は,金井柵から残存部分の堀を経て坊主屋敷東側をめぐって堀<7>に至って,内城域の区画一防備ラインーを形づくるものであったとみられる。一見て堀〈7〉は空堀の〈4〉の延長上にあるとみえるが,あまりの高低差(凡そ10m)と塁壁面のつながりが見い出せない。空堀<5>と坊主屋敷を結んで堀<7> に至ったとみると、伝承も全体プランからみても自然な構築法といえるのである。

Ⅲ曲輪

以上、みてきた各曲輪が,いずれも南北臨を長軸として,自然地形を利用しているのに対し,Ⅲ曲輪は、東西幅を長軸とする。これは城が立地する行方台地末端の枝峰方向(稜線)が東から西へ形成していることにより,この枝峰上台地と城郭域である中城を区画するため、東西に長く堀切り、曲輪が東西に伸びた形となったといえる。大きさは東西185m・南北35m,曲輪占地で,面積は7083㎡,標高は29.50m前後である。

昭和43年,Ⅲ曲輪東寄りに送電鉄塔が建設される折,試掘調査が実施された。この調査で, 島崎古城ともいえる今日の島崎城遺構とは結びつかない古い時代の空堀が検出されている。

Ⅲ曲輪は、南斜面の坊主屋敷・越前曲輪と共に中城域を形成、長蛇にうねる土塁と空堀〈6〉に より,外曲輪との間を遮断している。城内域で最大の面積を有する空間であるのは、三の丸と しての物資集積の蔵建築群・兵勢訓練等の場として利用されたためであろう。

土塁は、空堀〈6〉に沿って全長207mに亘って残存する。屈曲・屈折して,堀切〈6〉と外曲輪の縁にとりつく敵に対し,横矢掛り施設となっている。内輪内からは比高1.5mほどで残り,東側塁壁上部にも土塁が続いてめぐっていた痕跡を見い出せる。

空堀<6>実効幅13~18m(上幅11~16m)で、現状の深さは6~10m。斜面壁面はいずれも岩盤が露呈し,刳り抜いた大工事過程をみることができ,凡そ45~60度の勾配である。堀の全長は凡そ240mに及び,横矢掛りのための屈折が8カ所にわたってある。とりわけ,東北部4カ所のほぼ直角に連続して屈折する様子は圧巻そのものといえる。おそらく、堀底が通路となって、東側の搦手方面からの進入をここで遮断するための周到な構築であったとみられる。⇒次回は外曲輪等を予定。

昭和62年(1987)に発行されました「島崎城跡発掘調査報告書」の内容を抜萃して紹介します。

- 島崎城の構造

水の手曲輪

馬出曲輪と西Ⅱ曲輪との中間,鞍部状の窪みを平場に造成L字状に空堀〈3〉をめぐらす水の手曲輪(仮称)がある。東西42m・南北35m,約1032㎡の面積である。西側に「大井戸」と 呼ぶ径4mの岩盤を刻り貫いた丸井戸があり,現状では深さ3mほどであるが,昭和30年代辺りまでは水を湛えた井戸で,危険なため教育委員会と御神社氏子により埋め立てたのである。この丸井戸の周囲は5mほど楕円状に掘り込まれ水汲み場・水屋施設の平場が形成されている。

地元には,「天正19年(1591) 年,城主島崎安定が佐竹氏によって謀殺された折,佐竹勢が島崎城を攻擊,城は落ちてしまう。島崎一族の者が島崎家家宝の黄金の鳥を、この大井戸に投げ込んだ」という伝説がある。全国的に流布する落城金鶏伝説で,一般には落城の日とか正月に金鶏が鳴くという話が付くものである。

さて、この大井戸遺構の東側に,平場が形成される。標高24mで、1曲輪より4.5m,馬出曲輪より5m,西Ⅱ曲輪より4.5m低い。南側一部に空堀<3>に並行する土塁(高さ1.5m) が 残る。この土塁は、空堀 <3>堀底道のカーブ地点にあたり、堀底道への物見台的機能があったとみられる。また,平場は北側に鋭く突出する形で出張るが,これは虎口〈1〉からの進入に対する物見,横矢に対する出張りである。

帯曲輪・腰曲輪・虎口(イ)(ハ)・古屋曲輪

埋め立てられてしまった空堀<3> 北側は虎口(イ)で西側へ堀となって降り,腰曲輪とつながり,虎口(イ) の内側は北へ帯曲輪となって東Ⅱ曲輪外周をめぐり,虎口(ハ)に至る。虎口 (イ)は残念なことに昭和55年の参道工事の折,ブルドーザで幅が広げられてしまって旧状が不明である。しかし,以前よりこの位置は隘口となり,大手口と伝承されてきた。ここを大手口とみるのは、いささか無理があるが,この西側前方の谷間,古屋曲輪・越前曲輪は、大手口方面であると認められ,付図1に示したように谷間入口には「表門」と呼ぶ所がある。虎口(イ)の道路工事の折,ここより五輪石塔の一部と宝篋印塔の一部が出土している。かってこの隘口部が大手口でないにしても重要な虎口であったことは充分に想像できよう。

虎口(イ)の北側帯曲輪は幅10m平均で長さ50m,通路に利用されたことは,塚状の土塁をともなう虎口(ハ)の存在から判明する。今日,帯曲輪東側壁面に3~4カ所の横穴(開口部70 cm) がある。この横穴は1mほどの掘り込みがみられ,廃城前か,その後の,また城郭以前の横穴かは不明で,かなりの埋没が認められる。虎口(ハ)は東斜面敷に幅3mほどの虎口部を形成,西に高さ1.5mの土塁を構える。この虎口(ハ)より幅1mほどの通路が,空堀〈4〉の堀底にむかって延びている。虎口(イ)から坂をくだり,標高14m地点に,今日桑畑となる腰曲輪がある。東西30~12m・南北40mほどの広さで、虎口(イ)の防備を意識した構えである。

北側の堀<7>塁壁上に,高さ2m,長さ12mの土塁があり,褶部が幅4mもあって、物見台状となる。下方の古屋曲輪との比高は5.5平均あり,この物見台状土塁が盛られることから,古屋曲輪との連絡通路がどのようになっていたかは不明である。現状では虎口(イ)より西へ古屋曲輪南側を通るまっすぐな道があるが,この道は御礼神社参道としてつくられたもので,旧状は不明である。

谷間麓の古屋曲輪は、城内というより根小屋的構成を有していた曲輪で,現在の土子家の敷地55m×35mにあたる。標高8.5~9m周囲より4~4.5m高い。

かって(昭和30年代まで)西側に濠がめぐり、北側は堀〈7〉で越前曲輪と仕切られる。堀〈7〉は現状で幅10m,深さ1m 弱を測り,竹林となっている。

Ⅱ曲輪北側の二重空堀・物見台

島崎城大規模普請の様子を如実に語る遺構が,東Ⅱ曲輪とⅢ曲輪を分けるための二条の空堀 と,後述するⅢ曲輪空堀(大堀)の存在である。広義の内城域と中城域を別するこの二条の空堀は,いずれもかって堀底が通路である空堀道であったとみられる。

空堀〈4〉は,虎口(ハ)からつづく通路延長から東Ⅱ曲輪をコの字形にめぐる堀で,実効幅は最大32m(上幅同じ)を東Ⅱ曲輪北土塁上八幡台と物見台上間で測る。現状で深さは、直高11m,南斜面法高は21mで,かなりの遺構面までの埋没が認められる。東側での空堀<4> は実効幅23m(上幅18m)で、西側法高は凡そ20mの規模である。この距離は,長柄鑓(凡そ7m)での戦闘はできない。そこで,北側物見台中腹部に腰曲輪をつくり、八幡台との実効堀幅 を16mにしたともみられる(なお,この腰曲輪は橋脚台ともみられる)。

以上の空堀〈4〉と,空堀〈5〉の中間に物見台および土塁通路状遺構がある。この物見台と空堀〈4〉に並行する外周土塁は,掘り残し部分の加工土塁である(成田上層の砂質岩盤層位が斜面にある)。興味ある点は外周土塁の南側から、物見台である頂部(標高29.3m) にかけては、 18度の勾配をもって土塁は緩やかにたちあがり,褶部は坂道を呈し,南より北西へまわりこむ形で幅2~3mでつづく。これは前述したが,空堀<4>底道から、この外周土塁へと入城ルートがあり、物見台に至り,おそらくは八幡台に橋で渡ったと思える構成なのである。なお,このようなルートを経た場合、空堀<4>を跨ぐ32mもの架橋が可能であったかどうか,中腹腰曲輪が,橋脚台であったのか否かは,今後の発掘調査成果をみないと何とも断じ得ない。

物見台とⅢ曲輪との中間には、空堀<5>が穿たれている。この空堀<5>は、今日も古屋地区より金井柵への連絡通路として利用されている空堀道である。しかし近年の埋め立てや道路工事により西側はほとんど旧状をとどめていない。現状においての物見台北側で,実効堀幅14m (上幅11m), 深さは直高7m,法高10mを測り、かなりの埋没が認められる。掘り方プラ ンは、物見台からつづく外周土塁とは並行せずに東側に延び,小字「金井柵」と呼ばれる根古屋北側先端に至る。空堀 <5>は根小屋地区を区画(北限)する機能もあったことが想定される。

空堀〈5〉の物見台より西側は,後述のように近年に改変されてしまった。消滅前の空堀<5>は坊主屋敷と呼ばれる腰曲輪の東側斜面敷を穿って,堀<7>に接続していたとみられ, 坊主屋敷の道路敷がその跡とみられる。すなわち空堀<5>は,金井柵から残存部分の堀を経て坊主屋敷東側をめぐって堀<7>に至って,内城域の区画一防備ラインーを形づくるものであったとみられる。一見て堀〈7〉は空堀の〈4〉の延長上にあるとみえるが,あまりの高低差(凡そ10m)と塁壁面のつながりが見い出せない。空堀<5>と坊主屋敷を結んで堀<7> に至ったとみると、伝承も全体プランからみても自然な構築法といえるのである。⇒次回はⅢの曲輪・坊主屋敷・外曲輪を予定。