島崎義幹太郎左衛門尉と佐竹氏の考証(寄稿文) 後編

(行方台地を奪いあった強者の終焉)

茨城県神栖市在住の森田衛氏の投稿文「島崎城レポート」を紹介します。

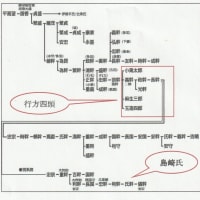

鹿島・行方二十三館攻め

このように軍役の負担を迫られ苦しい状況に置かれた佐竹氏は、強圧的な常陸大嫁氏、江戸氏、額田小野崎氏への攻撃と「三十三館」に割拠していた大掾氏配下の国衆主の謀殺による実質的領国の統一と兵力や資金の増強を図ろうとした。

義宣は、まず手始めに、天正 18年 (1590年)12月 20日に水戸城の江戸重通を攻めた。攻められた江戸重通は、岳父(妻の父)である下総国結城城の結城晴朝の元ヘ逃れ常陸江戸氏は滅亡した。

その勢いで、同年 12月 22日には上小川の園部氏などを味方につけ、府中(現・石岡市)の 大掾清幹を攻めて大禄氏を滅亡させた。

ただ、これらの戦は、義宣はまだ京からの帰郷の途中で、父の義重が指揮を取っていたものと考えられる。

天正 19年 (1591年)2月 9日 、京から帰った義宣は、鹿島郡及び行方郡に散在していた大嫁氏一族「南方三十三館」の主たちを領地割りの話し合いなどと偽って常陸太田の城に南方三十三館の城主とその子・兄弟を呼び集めて全て抹殺した。

三十三館の城主とその子の謀殺後「館」攻めに際しては鉾田の安房に拠点を構え、 少なくとも500人位の兵が待機していて、そこから行方・鹿島を攻撃した。

万が一、戦況が不利となれば太田から数万の援軍が来る態勢を取っていたと言われる。鹿島・行方の三十三館に対して東義久を鹿島郡に当たらせ、重臣の和田昭為らに行方の城攻めを命じての城館を攻め落とした。

勿論 、鉄砲の数においても鹿島・行方の領主達のそれとは比べものにならなかった はずである。天正 19年 (1591年 )2月 23日には、額田城を攻め、当主の小野崎昭通(額田照通)は逃亡し伊達攻宗の元に身をよせた。

「和光院過去帳」

佐竹氏の南部討伐についての史料に「和光院過去帳」がある。

それをによると「天正十九年辛卯二月九日於佐竹太田生首の衆、鹿島殿父子カミ・嶋 崎殿父子・玉造殿父子。中井殿・烟田殿兄弟・オウカ殿・小高殿・手賀殿兄弟・武田殿己 上十六人」諸氏が書留められている。(玉造町史)また、六地蔵過去帳には島崎氏のみだが、「桂林呆白禅定門天正十九年辛卯卒於上ノ小川横死、春光禅定門号一徳丸於上ノ小川生害」と記されている。「南方三十三館曲来書」や「諸士系図書」の所伝では、義宣はこれら諸氏を会盟にことよせて太田城下に譲殺し、従わない者には軍をさしむけ、一朝にして攻略し去ったとある。

南方三十三館仕置きの真実

大掾諸氏を滅ばした手段については、いくつもの伝承があり謎を秘めているのだが、 瀬谷義彦氏は「茨城の史話」の中で次のように述べている。

「嶋崎氏をはじめ、太田に誘って殺したと「新編常陸国史」にあるが、いったい何の目的で多くの城主が招かれたのか。

前述した会盟にことよせて云々…・の件で、江原史昭編「鹿島・行方三十三館の仕 置」をとり、大掾・江戸氏らの壊滅後に南部の諸氏らが不安となり、佐竹氏を盟主と仰ぐ雰囲気を作り出し、改めて自分らの支配地の配分を佐竹氏に承認してもらうための 会盟に誘われたとする見方もあるが、茶の湯に誘われたとする説もあり江原説が当を 得たものだ。そして、太田城中で一緒に殺されたものでなく、それぞれの縁故に預けられて処分されたのが真相だとしている。

江戸氏や大嫁氏、大掾氏子孫の島崎氏「南方三十三館」の領主を滅ばしても、秀吉が発した「関東・奥羽惣無事令」には違反とならず、あくまで佐竹氏の配下に対しての佐竹家の「位置き」と言う名目での取り扱いになった。

佐竹氏が手にしたもの

「行方軍記」によれば、島崎氏の生産石高は、1万 5千石とされ、家人とされる世帯数が40家程度であるとすれば、動員兵力は 300名くらいの傭兵と思われる。その他、船頭、日雇い者、寄留者を加えて多く見ても350名 くらいではなかろうか。 「南方三十三館」の仕置きによって佐竹氏が手に入れた石高は、行方郡が、2万 6 千300石 、鹿島郡が、2万5千300石と見積もられる。

その他、津「河岸」の経営からもたらされる膨大な収益もあったと考えられる。

島崎氏は実力があつた(鹿行地方最大規模の城)

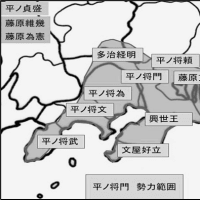

江戸氏(水戸)、大掾氏(石岡)などを滅ぼす程の力をもった大名・佐竹義宣が、なぜ、鹿 島・行方の三十三館という小豪族に対して太田城まで呼び出して城主親子を謀殺するという編し討ち(?)的な手段を取り、その後、城主のいなくなった各城に兵を進めて攻め落とす戦略を講じたのかについては謎が多い。

そこには、大名・佐竹義宣といえども鹿島・行方を正面から力攻めするのは簡単ではなかったのだろう。行方地区には島崎城をはじめとした多数の城が存在し、しかも各城が霞ヶ浦に隔てられた低湿地帯が自然の要害となる場所に位置し、鹿島郡にも、鹿島城、仲居城、札城、姻田城といった城館が北浦に面した高台に位置していて湖と湿地地が同様に自然の要害になって攻めにくい立地であったことは確かである。

更に、元々は同族であった三十三館の領主達が平和な繁栄とその基盤を守るため、 行方国衆が力を合わせて立ち向かったとしたら、兵力を比較すれば格段に上回っている佐竹軍といえども、簡単には攻め落とすことは出来ないだろうし、正攻法で臨めば佐竹氏側にも、それなりの犠牲が生じ大事な兵力を失うことになったであろうし、南部全体を制圧するには時間も掛かったであろう。

当時、佐竹氏には豊臣秀吉からの軍役動員の指示がでている折りでもあり、兵力の損失は避けたい時でもあったに違いない。

この仕置き事件は、見方を変えてみると、佐竹氏(河内源氏)による、島崎氏(桓武平氏)に対する常陸国内での源氏と平氏の戦いにもみえる。

島崎安定の生きた時代

同時代を生きた戦国武将と比較すれば、島崎氏を取り巻いていた環境が見えて来 るのかも知れない。島崎安定の生まれた年月は調査不足で不明。没年は天正 19年 (1591年)南方三十三館攻めである。

島崎氏に大きく影響を及ぼした人物、佐竹義重は天文16年 (1547年)生まれ 、没年は、慶長17年(1612年)66歳 、島崎安定の没後21年後になる。

息子の佐竹義宣は元亀元年(1570年)に生まれ、没年は寛永10年 (1633年 )64 歳であるため、南方三十三館を攻めた時は、佐竹義宣は 22歳と言うことになる。非常に若い青年が島崎氏や鹿島氏を攻め落としたことになる。(当時父義重は 44歳)

ちなみに、織田信長 (1534年~1582年 49歳)、豊臣秀吉 (1537年~1598年 62歳) 徳川家康 (1543年~1616年 74歳 )、石田三成 (1560年 ~1600年 41歳)

佐竹義宣と同世代に当たるのは、伊達政宗や真田信繁(幸村)で、彼ら二人は義宣の生まれた数年前の永禄 10年(1567年)に生まれている。また、佐竹親子と黒田考 高・長政親子は、ほぼ同時代に活躍した人物に思える。

このように、戦国時代(凡そ1560年 ~1615年「約 55年間」)に活躍した人物などと比べながら歴史を見直せば、点が線になるような気がする。

むちゃくちゃな言い方をするならば、この時期 55年間の動き(身の置き方)が当時の武将達には非常に重要な選択だったように思える。

島崎安定の死が悔やまれる

島崎安定や佐竹親子は、信長や秀吉、そして家康が活躍した「戦国騒乱」が統一に向かって激化し、その後の収束していくことで新たな近世という時代を迎えた頃に活躍 した人物で有ることが分かる。

大名間同士の争いを禁止した秀吉による「関東・奥羽惣無事令」を発したのは天正15年 (1587年)であり、「関東・奥羽惣無事令」違反とした、秀吉による北条小田原征伐は、天正 18年 (1590年)、そして、関ヶ原の戦いは慶長5年 (1600年)である。

島崎安定の没年天正19年 (1591年)とされるのなら、豊臣秀吉の小田原北条攻め の翌年と言える。安定が活躍した時期、中央政権は信長や秀吉の時代であり、この時 期に佐竹氏が中央政権に対してどのような考えを持っていたか、また、常陸国内でどのような目的を持って行動していたのか、さらに、行方国衆頭の島崎氏には、これらの 中央政権や常陸国内がどのように写っていたのか非常に興味深いところである。

関ヶ原の戦い(西暦 1600年)以 降、日本国内では大きな戦いは起こっておらず、平和な時代へと向かった。島崎安定が謀殺されてから、「たったの 9年後」には戦乱の世が明けたと言いのに島崎氏の謀殺は非常に悔やまれる。

再軍役賦課と太閥検地

佐竹氏は翌年の文禄元年(1592年)に「文禄の役」に出陣して備前国,名護屋(佐賀 県唐津市)に在陣を命ぜられた。この在陣生活は約1年半に及んだ。

在陣中、彼らの頭の中に有ったのは、軍役を果たせなければ改易されるという危機 感であった。

帰国後の義宣は石田三成の援助を受けながら常陸国内の太閤検地を行っている。 それは領国単位で施行され,石田三成配下の役人らが文禄3年 10月から12月にか けて実施している。

対象地域は,久慈郡松平村,久慈郡久米村,久慈郡和田国安,河 内郡小野崎村(常陸太 田市),那珂郡上檜沢村,那珂郡下小瀬村(常陸大宮市),下野国茂本内小深村、下野国茂木内小井戸郷,茂本内飯野村 (栃木県芳賀郡茂本町),那珂郡石神 村 (那 珂郡東海村),那珂郡内上河内村(水戸市),茨城郡那珂内西古宿村(東茨城郡城里町),筑波郡真壁内小和田村(桜川市),筑波郡内長井村,筑波郡内小高村,筑波郡山口村(つくば市),茨城郡宍戸庄(笠間市),行方郡武田郷之内借宿村(行方市)であった。

検地では郡域や村域が確定され,次に田畠・屋敷の別とその等級 (上・中・下・下々の4等級)付けが行われた。そして面積や収量(石高制による何石何斗何升),保有者名が帳簿である検地帳に記載された 。

その結果、太閤検地により常陸国54万5千800石の安堵を受けることが出来た。この年の冬、義宣はその地位を保証されたことへのお礼として上洛した。 秀吉の推挙で従四位下・侍従の位官を授けられ更に羽柴の姓まで与えられ、あくる 年にこのことを謝するため黄金三十枚を献じたとの記録が残っている。

常陸国全てを支配し、太閤検地による54万5千800石の安堵を受けたことにより、佐竹氏は、豊巨政権下では、徳川氏や前田氏、島津氏、毛利氏、上杉氏、島津氏、などと並んで 6大将とも呼ばれるまで拡大した。

佐竹氏による行方地方の支配

天正19年(1591年)、島崎氏を滅ぼした佐竹義宣が、鹿島・行方、東北地方の平定 に乗り出し、鹿行地域に睨みをきかせようと新たな支配の拠点として長山城と島崎城 の中間地点に「堀之内大台城」を築いた。

築城は佐竹義宣の重臣である小貫頼久が文禄3年(1594年)頃から慶長元年(1596 年)頃に一応の完成をみて行方郡支配の本拠とした。

その後、頼久は城代となって佐竹の行方領 26,371石の内の蔵入地、約1万石を支配した。

大台城の完成までの間、数年は落城後の島崎城を改修して使用していたと見られる。島崎城趾の発掘調査によると食料、武器が島崎城にそのまま放置され、数多くの五輪塔、宝筐印塔、板碑などが大台城の暗渠材等に転用された。

五輪塔、宝筐印塔、板碑が大台城の暗渠材等に転用とは何を意味するものなのか理解しがたい点もある。島崎氏のすべてを消し去るという趣旨で行われた処置か。?

佐竹譜代重臣の配置

南方三十三館の滅亡後の鹿行一帯に譜代重臣を配置し蔵入地を設定している。

仕置き事件後の佐竹の支城(蔵入地)と城将を見てみると、

①小川城=茂木治良、

②下吉影城=舟尾道堅、

③島崎城=小貫頼久

④鉾田城=酒句豊前守

⑤小高城=大山義勝(景)、

⑥武田城=舟尾昭直、

⑦行方大賀城=武茂堅綱、

⑧鹿島城=東 義久、

⑨行方(八甲)城=荒張尾張守

豊臣政権下における蔵入れ地と知行地

「蔵入地」とは、戦国大名、織田氏・豊臣氏、江戸幕府、近世大名の所領のうち、領主権力が直接支配し、年貢などを収納する直轄領のことで領主の蔵に直接年貢が収納されるためこの呼称が付いた。

これに対し、家臣などに与え、その支配を任せた土地を知行地という。

豊臣政権では個別の大名領を含め、全国の要地に蔵入地(太閤入地)を設定。

全国統一や朝鮮出兵ための兵糧米などに当てるとともに、全国支配(遠征)の拠点(食料確保と供給基地)とした。

行方・鹿島地域の軍事的な重要さ

天正 18年 (1590年)小田原の役後、国分氏に変わって徳川家康が岩ヶ崎城(香取 市佐原)に譜代重巨の鳥居元忠を配置して、佐竹の大台城に対峙・監視させ、代官吉田佐太郎に新島領の掌握を命じたのも霞ヶ浦、下利根川は流海の「水上交通と東廻り航路」の拠点として軍事的政治的に重要位置をしめるようになっていた。

豊臣秀吉は小田原北条市を滅亡させたあと、徳川家康を関東に封じ込め、常陸の佐竹氏、会津の上杉氏によってそれ以上の勢力伸長を阻止し徳川家と婚姻関係にある奥州伊達氏との提携を遮断しようとした。

豊臣秀吉は小田原北条市を滅亡させたあと、徳川家康を関東に封じ込め、常陸の佐竹氏、会津の上杉氏によってそれ以上の勢力伸長を阻止し徳川家と婚姻関係にある奥州伊達氏との提携を遮断しようとした。さらに、家康の旧領であった駿河、三河など五カ国を織田信長の第二子信雄に与え東海の守りを安定させようとしたが、秀吉の意に反して、信雄の「自分は尾張、伊勢のニカ国百万石で十分である。東海五カ国は遠慮したい。との一言が天下の独裁者秀吉の逆鱗に触れ、「余の命に従わない者は断固処分する」とし、織田信雄の領地居城総てを没収され、身柄は常陸国佐竹義宣に預けられたとされる。(出羽国秋田の八郎潟湖畔)秀吉の鶴の一声で実に冷酷な処分が下された。

これらのことは、それまで秀吉を単なる織田信長の一家臣ぐらいに蔑視していた関 東・東北の諸将が心底秀吉の悔さを思い知らされた出来事でもあった。

豊臣秀吉死去後の政権争いと佐竹氏

慶長 3年 (1598年)、豊巨秀吉が死去。秀吉から生前、嫡子・豊巨秀頼が成人する までの間、政治を託された豊臣政権の五大老筆頭・徳川家康だったが、慶長 5年 (1600年)に家康によって行なわれた会津(上杉景勝の討伐)征伐が行われた。

この会津征伐が関ヶ原の戦いの幕開けとなるのだが、家康は会津征伐のため東国の諸大名を京都に招集し佐竹義宣もこれに応じた。

同年 7月 24日 、小山に到着した家康は、義宣に使者を派遣し上杉景勝の討伐を 改めて命じられたのだが、この時期の佐竹氏は家中で意見が分かれており、東軍につくとも西軍につくともいえないものであつた。

関が原の戦いでは、父の義重は徳川方(東軍)につくように強力に主張したが、義宣は、上田城に拠る真田昌幸を攻撃していた徳川秀忠への援軍として、佐竹義久に率いさせた300騎を送っただけで積極的に徳川家康に味方はしなかった。

関ヶ原の戦いが、東軍が勝利すると、父・義重はただちに家康に戦勝を祝賀する使 者を送り、さらに上洛して家康に不戦を謝罪した。

しかし、義宣は水戸城を動かず、そのまま 2年が経過した。家康からの処分もおお むね終ったころになり、佐竹義宣はようやく慶長7年 (1602年)4月 に上洛して家康に謝罪した。その後の同年 5月 8日、義宣は家康から国替えの命令を受けた。だが、転封先は明らかにされず、従って転封後の石高も不明だった。

そこで義宣は、家老の和田昭為に宛てた書状の中で、譜代の家臣にも従前のような 扶持を与えるこれまできないであろうことや、50石または 100石取りの給人については転封先に連れて行かないことなどを述べている。

5月 17日 になって転封先が出羽国秋田郡に決定した。54万石から20万石への減転封であった。ただし、佐竹氏の正式な石高が決定されたのは、佐竹義隆の代になってからである。

同年、9月 17日 、義宣は秋田の土崎湊城に入城し、翌年から久保田城の築城をはじめて移った。江戸崎、龍ヶ崎などを領していた弟の(董名)義広は、角館城に入った。

佐竹氏の処遇決定が他の大名家と比較して大幅に遅れた理由については諸説あり、 この時期になって、初めて上杉氏との密約が発覚したとする説や、島津氏に対する処分 を先行させることで島津氏の反乱を抑える狙いがあったとする説がある。

また、佐竹氏が減転封された理由としては、関ヶ原に参戦することもなく無傷の大兵 力を温存していた佐竹氏を、江戸から遠ざける狙いがあったとする説がある。

江戸氏・常陸大嫁氏、さらに大掾氏一族の「鹿島・行方の三十三館」を攻め滅ぼし、念願の常陸国全てを得た佐竹義宣も、わずか10年間にして、あえなく幻影と化した。

霞ヶ浦の泡として消えた堀之内大台城

当時にあっては建築技術の粋を集めての築城で威圧を示す充分な堀之内大台城であったが、慶長7年 (1602年)出羽国秋田郡の転封に伴って廃城となり、佐竹氏の当地における中世も終わりを迎えた。常陸国南端の境目の城であると同時に物流の拠点だったが僅か7年でその幕が閉じられた。

慶長7年(1602年)、佐竹氏が秋田に転封された後、この大台城は取り壊され、その 後に潮来市立牛堀中学校が建設されるのだが、建設工事時の発掘調査によれば一曲輪を東南に二曲輸三曲輪が連郭され、周囲は版築の土塁と犬走りというテラスが巡らされていたようだ。

空堀などはないが、北側の二曲輸へ続く屋根には堀切が穿たれている。 一曲輪の西側の凹地に囲まれた一面は、枯山水の庭園が営まれ、一段高い所は主殿であった。

小貫大蔵丞頼久の「堀之内大台城」跡には、現在、校門脇に大台城跡の記念碑が残るのみで、この中学校建設のために大規模な土砂取りの影響で「堀之内大台城」は、見方によれば徹底的に破壊された感もある。

ただ、それはそれで「歴史の悪戯」というか「佐竹氏に対する地元の反発」というか、島崎氏への忠誠というか、地元住民の思いをひしひしと感じることもできる。

いずれにしても、佐竹氏と鹿島・行方地域の三十三館の事件は寂しさを感じざるを得ない。

専門(研究)家による大台城発掘調査では、櫓、城門もあり、大台城は東国においては、ほかに類のない舶載青花、青磁、址に茶陶、瓦器をはじめ、鉄砲の部品と鉄砲玉などが発掘調査の時に出土した。

また、発掘調査で得られた史料をもとに大台城主殿が、茨城県坂東市の「逆井城跡」 に復元されていると言うのだが、なぜ、逆井城(後北条氏)に大台城(佐竹氏)の主殿が移設され保存されたのか自己学習が追いついていない。

佐竹竹氏が去った鹿行地域 (麻生藩の成立)

豊臣秀吉から常陸国を得た佐竹義宣も、わずか10年程で、あえなく幻影と化して、 その後の行方地域を治めたのは新庄直頼(しんじょうなおより)である。

新庄氏は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将。大名で、摂津山崎城主から近江大津城主、大和宇陀城主を経て、高槻城主で豊臣秀吉の御伽衆(おとぎしゅう)であったが、慶長 5年(1600年)の関ヶ原の戦いの際に西軍に属したため、戦後に摂津国高槻の所領を没収され失領していたのだが、文武に優れ人倫をわきまえた人物であったことから、後に許されて徳川家康に召し出され、慶長 9年(1604年) 陸国、行方、河内、新治、真壁、那珂、下野国芳賀、都賀、河内 8郡内に3万石 300石余の所領を賜った。ここに常陸国行方郡麻生を居所に麻生藩が立藩し、初代藩主となり廃藩置県まで存続した。

第 2代藩主・新庄直定は弟の新庄直房に3,000石を分与し、父の遺領 2万 7300 石余を継ぎ直定は元和 2年(1616年)から没するまで幕府の奏者番(幕府の典礼をつかさどり、大名等が年始・節供・叙任などで将軍に謁見する時,姓名の奏上をする役)をつとめた。

第 3代藩主・新庄直好の時、元和 8年(1622年 )に下野国内の領地1万石を常陸 国新治郡に移された。

直好は継嗣が無く養子の新庄直時を嗣子としていたのだが、万治 3年 (1660年 )に 62歳 という高齢になってから実子の新庄直矩が生まれた。

しかし直好は寛文 2年 (1662年)に死去してしまい、3歳の幼児に跡を継がせるわけにもいかず、直時がそのまま跡を継いだ。

延宝 2年 (1674年 )、直矩が 15歳に成長すると直時から直矩に家督が譲られた。 このとき、隠居した直時に藩領から鹿島郡内 7,O00石が分与され麻生藩は 2万石余となる。ところが 2年後の延宝 4年(1676年)、17歳で急死したうえに直矩には継嗣が無く新庄家は江戸幕府に無断で後継者を擁立しようとしたこともあって改易されてしまうが、幕府は、7,000石の旗本となっていた前藩主の直時に、その旗本領に3,000石を加増して常陸国行方、新治郡内 1万石の所領を与えて再勤を認め麻生藩の再興を許した。以後、新庄家の支配で廃藩置県を向かえた。

藩と外様大名の分割支配

江戸時代の潮来地方は、御三家の徳川水戸藩領(旧香澄・八代・潮来・津知・延方地区)と 、外様大名の麻生藩領(旧大生原地区)に分かれていた。

江戸時代には、新田開発によって広大な農地と村落が形成され、対岸の十六島をはじめ、二重谷(幕府領)・大洲・徳島(水戸藩領)などの開発で、水郷の穀倉地帯が徳川幕府によって造成された。(完 )

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

あとがき

幕藩体制が確立すると江戸が政治経済の中心となり、霞ヶ浦沿岸地域は商圏に組 み込まれ、高瀬船による水運が隆盛し物資や人の移動によって江戸文化との交流が 盛んに行われ、土浦、江戸崎、小川、高浜、潮来などの主要な「津」は「河岸」としておおいに賑わうようになる。

伊勢や近江の商人が霞ヶ浦沿岸に拠点を構え、常陸の物産(米、醤油、清酒、木材,薪炭等)を江戸に運び、帰船には下り物の呉服、雑貨品、塩、〆糟(肥料)などを積み込み、活発な商いを行っていた。

その経済活動は明治期まで続き、まさに、水陸の幸に恵まれた「常世の国」となった。常陸国大掾氏一族は、突如として泡の如く消えてしまったのだが、家臣たちは近郷近在に散在し、古い秩序が音を立てて崩れ次の時代の幕が開かれた。

近年、430年有余前に滅亡した島崎氏について地元では余情がくすぶり、ボランテ ィア活動団体「島崎城跡を守る会」の山口会長、長谷川副会長を軸に会員による活発な保全活動が続けられている。

また、一方で島崎氏に関する調査、研究も同会に於いて進められていて新事実が明らかにされて来ることも今後の楽しみでもある。

①佐竹氏の招きで茨城県県北部の大子町で天正19年 (1591年 )に殺害された島 崎城主の供養塔(祠)が現存している。(太子町頃藤)、

② 落城後 116年後の宝永四年(1707年)に、前記した日立の子孫・島崎忠次左衛

門定幹が建立した「島崎左衛門尉の供養塔」が長国寺に現存している。

③ 和歌の高野山本王院の多宝塔の中に、常陸の大名島崎左衛 門尉、内原の穴戸中務輪、鉾田の畑田道満の寄進鍮名前がある。

これらの調査・研究と島崎城跡の保全にむけての「島崎城跡を守る会会員一同が精力的に活動されていることは島崎氏への「鎮魂」となることを確信している。

以 上。

〈引用・参考資料〉

・「島崎城跡を守る会」調査・研究資料

・寄稿文『島崎氏・島崎城』の考証

・鹿行地方文化研究会・鹿行文化財保護連絡協議会資料

・鹿行の文化財資料

・かすみがうら市歴史博物館資料

・「考古学からみた島崎氏と城郭」講演録資料 間宮正光

・雑感「島崎城を取り巻く地域の今昔…そして郷愁」資料

・大台城址発掘調査団・茨城県牛堀町教育委員会資料

・北浦郷土文イヒ研究会誌資料

・牛堀ふるさと史資料

・戦国佐竹氏研究の最前線 佐々本倫朗・千葉篤志 著書

・まほろのふく風掲載記事

・生きた学芸活動の展開 霞ヶ浦常民交流博物館

・赤松宗旦の利根川図志 赤松宗旦

・江戸東京を支えた舟運の路 内川廻りの記憶 難波匡甫著

・その他各種著書の図表も利用させて戴いておりますが、本作はあくまで自己生涯学習の範囲での使用をさせて戴いておりますことを付け加えさせていただきます。

***************************************************************************

島崎義幹太郎左衛門尉と新庄氏(余話)

**************************************************************************

[余話 ①]故郷を懐かしんだ新庄氏

常陸国では珍しく、細川氏の谷田部藩と二藩だけの外様藩であり、両藩とも幕末ま で続く極小藩だった。

新庄氏は、行方郡のほかに鹿島郡や新治郡などに領地があったが、麻生を居所としたのは中世に麻生城 (麻生氏)が構築された要衝の地でもあり、琵琶湖を望む故郷近江国新庄の風景と霞ケ浦を重ね合わせたのだとも聞く。

[余話 ②]新庄氏の領内運営 「土芥寇雛記 (どかいこうしゅうき)」

※土芥寇雛記とは、各藩の藩主や政治状況を解説した本で、編著者名や製作された目的もいまだ不明のため「謎の史料」ではあるが・……。

麻生陣屋の構築は、領地拝領の15年後の「武家諸法度」で城郭構築を厳禁された 4年後の元和5年 (1619年 )だった。

堀の内には陣屋を囲んで重臣たちの屋敷が廻り、周辺には商いをする者や職人たちが軒を並べ、城下川の河口の霞ヶ浦の岸辺には新川河岸が設けられ、物資輸送や人々の往来の拠点として栄えたと考えられる。

しかし、元禄3年 (1690)年頃の全国の諸大名の動静を記述したとされる『土芥寇雛記 (どかいこうしゅうき)』 には、麻生藩が成立して約90年を経過していたが、麻生在住の家臣は極めて少なく江戸詰めの家臣たちが多かった事や、霞ヶ浦の岸辺には新川河岸が設けられ物資輸送や人々の往来の拠点として栄えたが近世城下町的な大きな町の形成には至らなかったとされている。

[余話 ③]高瀬船での参勤交代

江戸時代、全国の大名は幕府から参勤交代を課されており、地域の幹線道路から 五街道などを経て江戸参府をしていた。このことは麻生藩も例外でなかった。

しかし、歴代の麻生藩主は、江戸往来には御座舟を用いて国屋敷のある麻生新川河岸から、利根川中流の下総国竹袋村の本下河岸(印西市)の間を川船で往来していた。

寛永8年(1631)秋には本下河岸から行徳河岸(市川市)に至る街道、いわゆる木下 (きおろし)街道の整備「鮮魚街道とも言うが行われ、行徳・八幡・鎌ヶ谷・白井・大森・行徳の各宿が整えられ、本下はこうした利根川改修や木下街道の整備による水路・陸路に通じる交通の要所となるなかで、本下河岸場として発達した。

(赤松宗旦の利根川図志)

大名が参勤交代に用いる経路については幕府の厳重な管理下にあったため、麻生藩でも幕府の許可を得て川船による江戸往来をしていたものと考えられる。

また、仙台藩では潮来に物資輸送の拠点である仙台河岸を置いていましたが、第7 代藩主伊達重村が残した紀行文『鹿島道の記』には、安永9年(1780年)の参勤交代の帰路に鹿島詣でをしている。

このとき、江戸屋敷から水戸街道を下り千住、松戸、我孫子を経て本下河岸で宿泊し、高瀬舟40般に分乗し利根川を下り、潮来に宿を取り、翌日鹿島神宮に参詣し帰城している。この紀行文については、赤松宗旦の『利根川図志』にそつくり転記されている。

[余話 ④]南方三十三館、国衆末裔の存在

佐竹氏による事件後も生き延びた者がいた。

札幹繁や青柳村堀野之内館の大膳武田勝信は佐竹氏が国替えとなるまで身を隠して難を逃れている。

武田信久が北浦両宿に至り武田信房が陰謀で落命するまでの 174年間この地で「北浦武田戦記」が繰り広げられた。

現在も近隣には武田川が流れ武田小学校があり当時の影響力が偲ばれる。

近隣の鉾田市二重作(旧大洋村)に武田次郎左衛門尉の武田城があった。

武田次郎左衛門尉は甲斐騒乱期に流れて来たとも、常陸武田の一族とも説があるが佐竹氏が転封になるまで服属した。

島崎城主義幹と長男徳一丸は、上小川の城主か小川大和守の家臣清水信濃に預けられたが、大和守は鉄砲で義幹を撃ち、徳一丸も生害させられた。

次男の吉晴は生き残り、島﨑の血は繋がれ多賀郡油縄子村に土着した。

落城から116年を経た宝永4年(1707年)島崎氏の氏寺長国寺に供養碑を建てた。 また、昭和40年 9月には「島崎義幹父子三百八十年祭」を、非業の死をとげた大子 町頃藤で行い地元の有志も参加した。

このことの外に新事実が近年出てきた。島崎氏の子孫が東京の町田小山に居て、島崎姓を名乗る家が87世帯もあるという。

その中には島崎旦良(1766~ 1818年)という絵師がおり、表絵師十二家の筆頭駿河台狩野派に属して活躍していることが分かった。

作品は仏画が多く、市の文化財に指定されているが、中でも注目すべきは「島崎村絵図」で、常陽島崎村絵図と題している。

絵図には付箋が貼ってあり御札神社、長国寺、二本松寺、牛堀権現山等々具体的に庄屋宅の門まで精細に、平和でのどかな様子を感じさせ、ほのぼのとした筆致で描いてある。

町田には、現在島崎氏や地域について調べたり、史料交換したり研究団体もあって、何度も故地とする潮来市を訪ねていると聞く。

島崎二郎某の居館が小田急唐木田駅の近くにあったとされ、「棚原の館跡」いう記念碑が設置されており、そこに島崎二郎某の名前等も記されている。

[余話 ⑤]世幕末の大掾氏子孫の活躍

幕末剣豪近藤周助は、町田市小山町・島崎氏の出身で近藤家に入り、四代目天然理心流試衛館の近藤勇(新撰組)も元は島崎氏で、二代続いて島崎家からの養子であった。

近藤勇に暗殺された新撰組筆頭局長「芹沢鳴」(下村嗣次)も、同、行方の同族の「芹沢城主』の子孫である。

南方三十三館 (なんぽうさんじゅうさんだて、なんぽうさんじゅうさんやかた)とは、中 世の常陸国 (茨城県)南部(鹿島・行方)に害拠していた大掾氏配下(一族)の国人たちの総称で、実際に「三十三城(館)」があったわけではなく、鹿島・行方両郡に多数の城主がいたことを強調する意味で「三十三」という数字が使われたと考えられ、「南方」は常陸国の中心地である水戸から見て、彼らの所領である鹿島・行方両郡が南方に位置していたために付けられた呼称と考えられる。

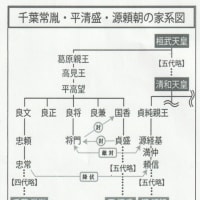

[余話 ⑦] 常陸国大掾氏(行方四頭)の祖「平維幹(これもと)」

平国香の長男の貞盛は、将門追討の功績で従五位上に任じられ常陸に多くの領地を得ることになった。その後、鎮守府将軍や陸奥守などを歴任し、従四位下に叙せられ「平・将軍」と呼ばれるほどに出世した。ただ、貞盛には繁盛(しげもり)という弟がおり、兄の貞盛と共に将門追討軍に参戦したが、こちらに対する論功行賞はなかったと言われ、繁盛は、これに不満を持ったようだが、繁盛の実子の「維幹」が貞盛の養子となって常陸大掾職についた。

それ以来この常陸大掾職がほぼこの一族で世襲されて、名前に「幹(もと)」という漢字を入れた平氏が始まったそのため、国香などから大大掾職が始まったというよりは、大掾氏の実質的な祖はこの「平維幹」と言ってもよい。

住んでいたのは将門追討の時の貞盛側の拠点であった水守(みもり;現つくば市水守…・後の小田氏の拠点となった小田城の北西側)であろうと考えられている。

[余話 ⑧]島崎氏・大生氏・鹿島氏が源頼朝に従軍囃し戦った源平合戦

「島崎義幹太郎左衛問尉と佐竹氏の考証」、ご紹介をしました。

※ 尚、歴史専門家でもなく、自己学習の範囲のものであるため内容に誤った記述がされている部分があった場合はご了承下さい。

茨城県神栖市 森田 衛 生涯学習 :島崎城レポートより

完了

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます