第1編(1/5 編構成)

武士の時代を築いた源氏の考証

(源平の騒乱で活躍した東国武士団)

茨城県神栖市在住の森田衛氏の投稿文「生涯学習:源氏と平氏レポート」よりを紹介します。

潮来(茨城県)の地に武運長久を祈願して文治元年(1185年)、源頼朝が創建した と伝えられている長勝寺があります。この西暦1185年という年は、源頼朝軍が壇ノ浦 の戦いで平氏を滅ぼした年でもあります。

さらに、源頼朝、手植えとも伝えられている創建時の「年号」をとった「文治梅」もあり、 歴史の深さを感じることができる。

また、銅鐘は、元徳 2 年(1330 年)、北条高時(鎌倉幕府第 14 代執権)が下総国府 城主千葉氏との発起により、長勝寺の創建者である源鋳物師頼朝の菩提の為に寄進 したもので、鐘銘並びに序文の作者は、鎌倉円覚寺十六世清拙(せいせつ)、諡大鑑禅 師(おくりなだいかんぜんじ)で甲斐権守ト部助光だとされます。

銅鐘には、「客船夜泊常陸蘇城」(かくせんやはくひたちのそじょう)と記された銘文があり、 「中国蘇州」を彷彿される「水郷潮来」の景観を伝え、当時の潮来の華やかな情景を歌 っている。そんな長勝寺を散策して源平の騒乱で活躍した東国武士団について関心 を持ち少し調べた結果を纏めてみた。 5編構成でレポートします。

令和 4年 9月 30 日

森田 衛 (神栖市)

生涯学習:源氏と平氏レポートより

はじめに

「歴史を学ぶ意義について」、「歴史に興味を持つ瞬間について」それに関してはい ろいろな場面があると思う。

例えば、自分の住む地域に戦国時代の「城跡」があるとか、何か身近に感じる物が あるとか、ちょっと見渡してみれば一つや二つはあると思う。

戦国時代と聞くと自分には関係ないと思うかも知れないが、実際に「城跡」などを見 に行くと、当時この「城」に武士団が籠もって戦っていた時代の事や、500~1,000 年前 の出来事であっても身近に感じられる何かを発見出来るかも知れない。

それら過去の出来事の中には、今後の問題解決や創造に活かしていく力でもあり、 歴史や遺跡にはその魅力と人を近づける不思議な力やロマンを含んでいて、島崎城 跡もその一つである。

そうなると、不思議なことに当時の社会背景まで関 心が向いて行く、ただ、歴 史に興味のない人からは、 大昔のことを学んだところ で、現代人にとって何の参 考になるのかと言われてし まう事も多いが、現代に生 きる人ほど過去の歴史を 学び長期的な視野で自分 の立脚点を作ることが重要 ではないだろうか。 私は、歴史学者でもなく 教育者でもないので歴史 を学ぶ上で「これが正解だ」ではなく、複数の書物や諸説を比較検討する学習方法が 非常におもしろいと思っている。

たとえば、潮来の歴史を見ようとした場合、中世期の潮来地方はすべて「香取の海」 を通して、近隣諸国と繋がっていたわけだから潮来市の歴史だけを単独で考える事は 出来ない。

潮来に関して考えるためには日本の歴史、特に常陸国の歴史も同時に考えなくて はならない、時代区分の垣根や国境の垣根を越えて学習することによって非常におも しろい学習ができるような気がする。

武士の時代を築いた源氏の考証 第 1 編

第 1 節 平氏の坂東進出

第 2 節 源氏と平氏の誕生

第 3 節 関東に土着した源氏の信頼関係

第 4 節 平安時代・都での武士は身分が低かった

第 5 節 源氏の関東進出

第 6 節 鳥羽法皇の恐れていた権力争い(保元の乱)

第 7 節 源氏と平氏の対立が始まる

第 8 節 平氏の権力増強と繁栄

第 9 節 源氏は再興への道を探る

第 10 節 源頼朝が伊豆で挙兵

第 11 節 平氏から源氏に権力が移る

第 12 節 頼朝の武運長久を祈願した長勝寺

第 13 節 奥州・藤原氏の滅亡

第 14 節 頼朝の死と源氏の滅亡

1.平氏の坂東進出

桓武平氏末裔の島崎氏の系図については、「島崎盛衰記」、「島崎家由来の巻」、 「南方三十三館の仕置」、「新編常陸国史」などがあり、その他にも軍記物語はたくさん 出ている。それぞれ島崎氏の系図については微妙に違いがあるようだが一貫して言え ることは、島崎氏は桓武天皇の血を引いた常陸平氏(大掾氏)系の末裔であるというこ とには間違えないと言える。

平氏の「姓」をはじめて天皇より賜ったのが高望王(たかもちおう)という桓武天皇の孫 にあたる人物です。高望王は、「平 高望(たいらのたかもち)」に改名して、武家として分 家する際に常陸守(ひたちのかみ)の官職を任命された。

そのため、寛平元年(889年)、坂東(下総・常陸南西部)に赴任した「平高望」はその 地を所領とし坂東一帯を治めるようになったと思われる。

そして、「平 高望」は子供たちに所領を割譲して与え、子供たちは独自に土地開 発を行ったので坂東一帯には常陸平氏が多く土着する事になった。 坂東武士の中には、東国(関東)から何人か「都」に出仕(しゆつし)して一時的に常 駐した者もあった。「平国香」の子の平貞盛や甥の平将門もその一人であった。

「平氏」と聞くと、西方(近畿・四国)の伊勢平氏という印象が強いのだが、常陸国にも 坂東平氏と呼ばれる武士団も多く存在し、平安時代の終り頃に常陸国(坂東市)で桓 武天皇系子孫の平将門が事件(反乱)を起こした。

この「将門の乱」を鎮圧したのが平貞盛で、その貞盛の弟、繁盛の子孫が常陸国 (茨城県)内に居住し「常陸平氏(坂東平氏)」と呼ばれる存在であった。 常陸平氏一族の存在は、常陸国、南部地域の鹿島・行方地方と下総国の北部に多 くの館が誕生していて、特に、この行方地方で繁栄したのは島崎義幹太郎左衛門尉 (島崎氏)であった。

関東地方は、広大な平野を抱え古い時代から人口も多かったようだ。ただ、地理的 にみると「都(みやこ)」からの距離があるため辺境であったとされた。 さらに、「都」から遠く離れていたことで独占的な軍事勢力の成長が促され、関東の 武士は中央政権(都)に対して「忠誠の誓い」を示しておけば、よほどの悪事を働かな い限り、のびのびと自由に暮らす事が出来たのも、朝廷からの監視の目が緩い場所で あったからである。

文治元年(1185年)、平氏は壇ノ浦の戦いで源頼朝(弟の義経)に滅ぼされ、源頼 朝は、鎌倉に源氏政権(鎌倉幕府)をうち立てることになるが、その際に大きな働きをし たのも、屋島の戦いの際に源頼朝の弟・義経に従軍して活躍した桓武平氏の末裔の 常陸平氏(坂東八平氏)達であった。

皮肉にも西の伊勢平氏は、東国(関東)の清和源氏(河内源氏)系と坂東地域に土 着した桓武平氏(平繁盛系)の連合軍を相手に戦って壇ノ浦の決戦で平家本流が滅 んでしまった。

坂東八平氏というのは、房総平氏の千葉・相馬・武石・国分・東氏などであり、常陸 平氏は、大掾・多気・馬場・吉田・行方・鹿島・東条・真壁・小栗・石毛・小高・島崎・麻 生・玉造大生氏などである。

2.源氏と平氏の誕生

ではなぜ、天皇家の末裔でもある彼らが武士団(源氏・平氏)として形を変えて世に 出たのかであるが、天皇家は平安時代に安定した皇位継承のために多くの皇子を生 ませる政策を取っていたが、当然のことながらそれら多くの皇族のすべてが皇室に残 れるわけではなかった。

そこで、皇位継承の可能性がなくなった皇族たちに「姓」を与え臣下の身分に降下 (臣籍降下)させるようになったのが始まりであった。それらを、臣籍降下(しんせきこうか) または賜姓降下(しせいこうか)とも言われ、その代表的なものが、源(みなもと)姓や平(た いら)姓などが世に出ることになった。

「平(たいら)」姓は、第 50 代桓武天皇の流れをくむ桓武平氏がもっとも有名というか 主流で、大河ドラマに登場した「平清盛」もその流れを汲んだ本流であった。 一般に平氏といえば、この桓武平氏を指すことが多いのだが桓武平氏を含めて四 流があったといわれる。

では、どうして桓武天皇の流れを汲むと「平姓(たいら)姓」を名乗ったのかということに なるのだが、桓武天皇が建設した「平安京」にちなんで桓武天皇の孫が臣籍降下する 際に「平」と名付けられたとされる。

臣籍降下させた天皇により、「桓武平氏(第 50 代桓武天皇)」、「仁明平氏(第 54 代 仁明天皇)」、「文徳平氏、光孝平氏(第 58 代光孝天皇)」となったようで、中でも、桓武平氏の系統が武家平氏として巨大化して繁栄を遂げた。

その子孫は、平貞盛、繁盛(小高太郎・島崎次郎・麻生三郎・玉造四郎の祖)であり 平清盛であった。また、「都」から追討を受け処罰された坂東の平将門でもある。

一方、「源(みなもと)」姓は、第 52 代嵯峨天皇の流れをくむ嵯峨源氏から始まり、さま ざまな源氏が活躍した。

有名な武士で言えば、源頼朝・義経(河内源氏)兄弟や足利尊氏、徳川家康を輩出し、 将軍の家柄となった第 56 代清和天皇の流れをくむ清和源氏一派(末裔)であり、常陸 国の源義光の孫である佐竹昌義が常陸国北部の久慈郡佐竹郷(常陸太田市)〔馬坂城〕 に土着定住した佐竹氏などは清和源氏の末裔だった。

源氏の姓は、嵯峨天皇の流れを汲む者が「源(みなもと)姓」と考えれば良いく、嵯峨 天皇が皇子たちの臣籍降下の際、皇室と「みなもと」を同じくする、という意味から源氏 姓を与えられたのが始まりとされる。

その後、臣籍降下の際に「源」姓が与えられることが多くなり、臣籍降下させた天皇 の名を付して呼称される。

例を挙げれば、嵯峨源氏(52代嵯峨天皇)、清和源氏(第56代清和天皇)、宇多源 氏(第59代宇多天皇)、村上源氏(第62代村上天皇)などの源氏である。 また、多くの公家を輩出した第 62 代村上天皇の流れをくむ村上源氏は家格でいえ ば源氏の中で最も高いといわれていた。源氏姓は非常に多く 21 流あったとされる。

原則的に、「源」姓は、一世王(子世代)に、平姓は二世王(孫世代)に下賜(かし)さ れていったが、源姓が二世王に下賜される例もあるために厳密なものではなかったよう だ。だだ、源氏と平氏では源姓の方が天皇に近いぶん格上と考えても良いのかも知れ ない。

3.関東に土着した源氏の信頼関係

関東に土着した源氏は、清和天皇の孫と言われる経基が武蔵介に任ぜられたのが 関東での源氏の始まりであろう。源氏一族の東国における勢力の拡張は平氏のそれ よりも遅れていた。

これまでは、多くの平氏に対して武力を提供する根拠地であった東国(関東)地方 が、源氏の中央進出のための背景地となり、これからの平氏はその地盤を近畿・四国 の方面に求めるようになっていった。

こうして東国に源氏の勢力が植え付けられ、前九年後三年の役後は、さらにこの勢 力を強く大きくすることになった。

源 頼信(河内源氏)から義家に至るまでの間に、東国(奥羽・上野・下野・常陸)は 源氏の勢力範囲となった。源家と東国武士、名主、豪族層との間には主従の誓いが 結ばれたのであった。

それはなぜかと言うと、東国の名主たちは、その所有する土地および家の子郎等に ついて保証を与えてくれるような信頼すべき有力者の家来になることを望み、源氏側と しても中央での地位を高めるために東国の武士団を背景に持つことが必要であった。

従って、この間の結びつきそのものには、彼らが源氏の流れを汲むか平氏の出であ るか、というような血統の関係は問題視するに足らないものであった。 ここで、重要視されたものは血縁ではなくて誓約による主従関係「情」なのだった。

<源氏の流派>

4.平安時代・都での武士は身分が低かった

清和氏の一族である源頼信や源頼光が生きた平安時代中期、元々は源氏や平氏 のような賜姓皇族の武士は、諸国へ行政官として中央から派遣された官吏である国司 として赴任し政務にあたっていた。

「国司(こくし)」は今でいう都道府県知事のような役職であり、国司は赴任先の管内で は絶大な権限を持っていたが、中央の上流貴族である藤原道長などから見れば護衛 兵のようなもので、当時は明らかに貴族より武士の方が身分は低かった。

天皇や貴族が中央政権を握っていて、彼ら武士を貴族の用心棒か地方の取り締り 官(下級官僚)ぐらいにしか考えていなかった。

そのため、平安時代は源氏や平氏が地方での赴任期間(任期)を終えて「都」に戻 っても、中央政府での役職は限られていたので任期後、中央に戻って出世できるかど うかは不透明であったため、源氏や平氏が地方での赴任期間を終えた後に都に戻る よりも、そのまま地方に残った方が経済的にも安定して生活できたという事情も重なり、 関東地方に国司として赴任した源氏や平氏の一族がその地方に土着して武士となり、 たくさんの子孫が東国に盤居するようになった。

5.源氏の関東進出

源氏が関東に進出する前の関東は、繁盛流(平氏)・藤原秀郷流(藤原氏)の間で 分割が行われていた。

承平 8 年(938 年)、源 経基は武蔵(東京、埼玉、神奈川)介(国司の次官)として任地に 赴いており、当時、武蔵国では、権守興世王と足立郡司の武蔵武芝が紛争を起こして いて、これに介入して調停にあたっていたのが下総(坂東)の「平将門」であった。

将門による調停がうまくいって両者の講和は成ったのだが、源 経基は上司の興世 王と将門が武芝と結託して自分を殺そうとしているのではと疑いはじめ、京都に逃げ登 って太政官に将門らが陰謀を企てていると密告したとされる古文書の記述もあるので、 当時、源経基が坂東に着任していたことは、このことからも確かで、この清和天皇の孫 と言われる源経基が武蔵介に任ぜられたのが関東での源氏の始まりであろう。

同時に、「将門の乱(939年)」から考え、当時、平氏の常陸国内への進出は既にあ ったことも伺える。

承平・天慶年間(931~947)に起こった「承平天慶の乱」は、「関東での平 将門の 乱」と「瀬戸内海での藤原純友の乱」が平安時代中期、ほぼ同時期に起き、これら暴 動を鎮圧するために朝廷は、東の「平将門の乱」の対応に、平貞盛が率いる平氏、西 の「藤原純友の乱」の対応には、追捕使として小野好古を下向させ、坂東から逃げ帰った源経基をこれに従わせた。ここでも朝廷は、武士である源氏の力を借りて鎮圧した。

さらに、関東では長元元年(1028 年)、「平 忠常の乱」が起こると、朝廷では追討使 に「検非違使、平直方」を選び東国に派遣し、東海・東山道の兵を指揮して鎮圧しよう としたのだが、これが成功しなかったために、改めて源氏武士の「源 頼信」を追討使 に登用し、3年後の長元4年(1031 年)にようやくこの乱も平定することが出来た。

4年に渡る平忠常の事件で東国は大変荒れ乱れ、上総の国など農民が土地から逃 げ出して、22,980 余町あった田地が、戦いの後には18町余が残っただけだったという。 長期に渡り、鎮圧出来ずに繰り広げられた「平 忠常の乱」の凄さと、鎮圧には源氏 の力を借りている点など、朝廷の無力さがが伺える。

これらの乱は、ただの反乱ではなく日本の律令国家の衰退と武士の起こりを象徴す るもので、源氏と平氏の力が浮き彫りになり、律令国家の崩壊と地方武士の台頭を象 徴した事件で源氏と平氏が貴族に変わり政権に君臨する契機ともなった。

平安時代の藤原氏のような貴族に代わり、武士が存在感を増していき、源氏、平氏 ともに天皇家にルーツをもつ由緒ある家系で、源氏は東国(東日本)に、平氏は西国 (西日本)に権力を築き二大派閥の武士集団となって、血の匂いを嫌う貴族社会をひ っくり返し武士の世界を創り出し争いの絶えない戦国時代へと走った。

坂東における武士団の力関係の分布を考えた場合、重要なファクターになるのは 相互の姻戚関係の存在であった。例えば、相模の三浦氏は武蔵の畠山氏と、畠山氏 は下総の千葉氏と、千葉氏同族の片岡氏は常陸の佐竹氏と、といった具合にそれは 網の目のように張り巡らされていた。姻戚関係を結ぶことにより基盤の安定を図ろうとし た。

そして、清和源氏の源 頼信(河内源氏祖)が関東に勢力を伸ばし、平氏は繁盛流 (桓武平氏)、藤原秀郷は地方軍事貴族としての道をそれぞれ関東に選び、その他河 内源氏派は中央の軍事貴族=京武者としての道を選んだ。

6.鳥羽法皇の恐れていた権力争い(保元の乱)

保元元年(1156 年)4月、鳥羽法皇(第74代天皇)が崩御し、つなぎ止めていた糸 が切れて平穏な日々が崩れ落ちた。

それは、源氏と平氏、院(上皇)と天皇、これに貴族たちの身内同士が争いを始めた のであった。この「保元の乱」も貴族社会の没落を決定的にし、武士(源氏・平氏)が台 頭する確かな足掛かりを創り上げてしまった。

そして、鳥羽法皇の恐れていた事が現実化し、崇徳上皇(すとくじょうこう・兄)と第77 代・後白河天皇(ごしらかわてんのう・弟)の権力争いが始まり、これに源氏と平氏の武士が 参戦することになった。参戦したと言うよりは、源氏と平氏が巻き込まれたという言い方 が正しいのかも知れない。

兄・崇徳上皇方には源氏から源為義(ためよし、義朝の父)、為朝親子と平氏から平忠 正(ただまさ、清盛の叔父)、藤原氏側からは藤原忠実・頼長のグルーがつき、弟・後白河 天皇方には源氏から源義朝(よしとも)、平氏から平清盛(きよもり)、摂関家(藤原氏)側 から藤原忠通・信西がつき、この戦においては、源氏と平氏・藤原氏は相入り交じり骨 肉の争いとなり社会情勢はより不安定なものになった。

(参考) 天皇が皇太子に譲位すれば、前の天皇は上皇と呼ばれ、さらに出家 すると法皇と呼ばれる。

この戦いで勝利したのが、後白河天皇・源義朝と平清盛のグループで、乱ののち、 敗者は処刑された。すなわち、平清盛は、叔父の忠正を斬殺し、源義朝は、父・為義と 弟らを斬首に処した。

なぜ、皇室の内部紛争に源氏と平氏・藤原氏(摂関)が、タスキ掛けになって争った のか疑問は多いが、院(上皇)、天皇、摂関家(藤原氏)の内部それぞれで主導権争 いが勃発し複雑な人間模様の中で武士集団の源氏と平氏がその渦に巻き込まれ彼ら も内部分裂して行ったのではないかと思う。

7.源氏と平氏の対立が始まる

保元元年(1156 年)、「保元の乱」によって政変は落ち着いたかのように見えたが、 政権争いが大きくなるにつれて、武士の勢力はさらに拡大し、勝者となった後白河天 皇方の源義朝と平清盛、藤原忠通(関白)、信西らは次に起こる「平治の乱」平治元年 (1159 年)では対立関係となり権力闘争はさらに激化していった。

保元の乱(1156 年)に続いての権力争いで、「平治の乱」で二条天皇が 16 歳で即 位したものの、後白河上皇は院政(上皇制)を敷いて天の君として実権を握ることにな った。そのため、二条天皇一派(平清盛、)が後白河上皇の政治介入を快く思わなくな った。さらには、側近の二人、[信西(しんぜい)藤原通憲]と藤原信頼の対立が起こっ た。二人はともに後白河上皇のもとで戦っていたのだが、側近同士が権力を争うように なった。それは、信西と信頼はもともと仲が悪く信頼は信西を排除しようと考えていたた めに後白河上皇と二条天皇の主導権争いのような形で展開するようになった。

そして、信西には平氏が、藤原信頼には源氏が結びついて争うことになり、保元の 乱の勝者が分裂しての争いに変化した。

当時は手を握ったり分裂したりと政権争いが激しさを増して、保元の乱以降、平氏と 源氏も一枚岩ではなく、特に源氏一門は平氏への恨みを募らせていた。

平氏の総領は平清盛、源氏の総領は源義朝(源頼朝の父)で、平氏と源氏の対立の 裏には、保元の乱のあとの恩賞の問題があったとされる。

保元の乱では平氏、源氏ともに武勲をあげたのだが、ところが、平氏側は手厚く恩 賞を受けたのに対し、源氏側は源義朝一人が役職を得ただけ終わった。 信西を排除したいと望む「藤原信頼」と平氏に対する厚遇をおもしろくないと感じた 「源義朝」がタッグを組んで始めに行動を起こした。(平治の乱)

源義明と藤原信頼は、平清盛一行が熊野を詣でるために都を留守にした際に、後 白河上皇が住む三条殿を襲い後白河上皇を内裏に幽閉したのだが平清盛は熊野詣 でから引き返してすぐさま反撃にでた。

平清盛は、御所から後白河上皇を助け出し、そして、後白河上皇から源義朝らを討 伐する追討命令をもらって藤原信頼・源義朝を襲撃した。

信頼は平清盛に捕らえられ、六条河原で斬首され、源義朝は東国に逃げて再起を はかろうとしたが、尾張(現在の愛知県西部)の地で配下の武将に殺害された。

平治の乱(1159 年)によって、命を落としたのは信西・藤原信頼、そして源義朝の3 人で、これによって源氏全てが滅亡してしまった訳ではなく、源義朝の子(頼朝)は、 平 清盛の継母である池禅尼(いけのぜんに)の助命嘆願によって伊豆に流されたものの命を失うことはなかった。乳飲み子だった頼朝の異母兄弟・牛若丸(義経)も斬首を 免れ生き延びたが両者とも、その後しばらくの間は再起できなくなった。

「平治の乱」で源頼朝の父で源氏のリーダーであった源義朝は清盛に惨敗し、こうし て、清和源氏は敗れ、平清盛を筆頭とする伊勢平氏が武家の棟梁の地位を獲得した のだが、だだし、平治の乱が終わって、すぐさま平清盛が強大な権力を獲得したわけ ではなく後白河上皇と二条天皇の主導権争いは続いていた。

しかし、上皇、天皇、摂関(藤原氏)も清盛が単独で武士を束ねるようになると、その 平清盛の力を認めざるを得なくなり、こうして武士である平家も公卿の仲間入りを果た すまでに出世した。

8.平氏の権力増強と繁栄

「平治の乱(1159 年)」、をきっかけに後白河上皇の治世で平氏が権勢を振るうこと になり、平氏は飛ぶ鳥を落とす勢いで権力を強くしていった。

「平家物語」には、当時 66 ヶ国あった国の凡そ半分を平氏一門が支配したと書かれ ていて、平家一門内では「平家にあらずんば、人にあらず」の言葉を口にするほどの繁 栄ぶりだったと記されている。

武士のトップに立った平清盛は天皇や貴族の信頼を得て出世を重ね、仁安 2 年(1 167年)、武士としては初めて貴族の最高の地位「従一位太政大臣」に任命されるまで になった。後の安徳天皇は平清盛の娘である「平時子」の子で、「平治の乱」の後、凡 そ 20 年間に渡って平氏の天下が続くことになるのだが、翌、仁安 3 年(1168 年)2月、 平清盛は大病を患って出家することになった。かなり重篤な状態だったようだ。

そして、平清盛が死ねば再び国内が混乱すると読んだ後白河天皇と病床の清盛は 5歳の六条天皇の退位と8歳の憲仁親王の即位を済ませた。

高倉天皇(以仁王の弟)がこうして誕生したのだが、後白河天皇と平清盛が必ずしも親 密な関係にあったかというと、そうではなく当然、その後異なる方向に向き始めていた。

9.源氏は再興への道を探る

「平氏が栄華を極めているころ、一方、源氏は、源頼朝が遠く離れた伊豆へと追放さ れ、これによって源氏は、すっかり力を失ってしまい生き残った源氏一門は各地で息 を潜めて再起のチャンスを探っていた。

そして、治承 4 年(1180 年)、平家の横暴に憤った後白河上皇の第三皇子、「以仁 王(もちひとおう:三条宮、高倉宮)」が諸国の源氏に平家を討伐するよう命令書を出した。 これに応じたのが源頼政(みなもとのよりまさ)だった。

源 頼政は平治の乱では平清盛の味方をしていたのだが、平氏の横暴を見かねて 「以仁王」の呼びかけに立ち上がったが「以仁王」と源頼政は敗れ二人とも敗死し、ここ に、「以仁王」自身の平氏追討計画は失敗に終わった。

清盛は、藤原型貴族の持たなかった直属の兵力を持って極端な弾圧政策をとって その体制を維持しようとした。それは京都に於いても地方に於いても同じであった。 そして、露骨になっていき各方面との摩擦は地方の武士、特に関東北陸の士族の 決起の機会を与えてしまった。

10.源頼朝が伊豆で挙兵

そんな中で、打倒平氏の思いは絶えることなく流刑地の伊豆で 20 年を過ごした頼 朝は、「平氏を打倒」と立ち上がろうとするのだが、すぐには味方が集まらなかった。 そして、頼朝が目をつけたのは武士たちの持つ土地だった。

当時、全国に勢力を延ばしていた平氏のために多くの武士が土地を奪われそうに なっていた。

そこで、頼朝は関東の武士に「味方をしてくれたら、土地を支配する権利を与える」 と呼びかけ、東国の武士たちの支持を得られた頼朝は鎌倉を拠点にして急速に大き な勢力を持つようになり、治承4年(1180 年)伊豆で挙兵した。

源頼朝は、関東で、まず覇権をねらった。千葉の上総介広常(平広常)などは平氏 系であったが頼朝に服従した。

次いで、常陸太田方面の奥七郡(多珂・久慈東・久慈西・佐都東・佐都西・那珂東・ 那珂西)を当時、支配していた常陸国北部の佐竹氏に頼朝は自分に従うように使者を 出し、東国武士団の帰属を図ったが、佐竹2代当主隆義・秀義父子が平清盛に与して 頼朝に叛旗を翻し、佐竹氏と協力関係にあった常陸南部地方の豪族も佐竹氏に同調 した。

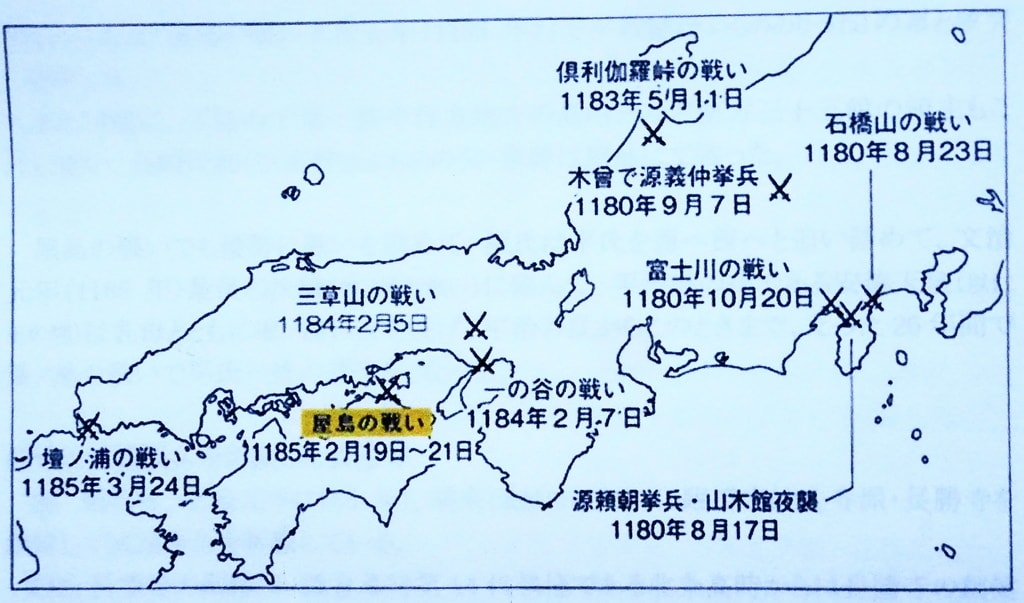

頼朝令旨を受けて各地の源氏が挙兵し、頼朝軍は、治承 4 年(1180 年)8 月、石橋 山の合戦でこそ敗戦を喫すが、これをきっかけに各国から武士団が集まり、34歳の源 頼朝は、数万騎の軍勢を従いて相模国に入った。

これは、石橋山で大庭三郎景親の率いる平家軍に大敗してから、わずか40日余り のことであった。

そして、同年 10 月の富士川の戦いでは頼朝軍は勝利し、平氏軍は大敗した。 養和元年(1181 年)には、平清盛が病で亡くなり、一族の柱・清盛を失った平氏は 次第に源氏に追い詰められて行った。

11.平氏から源氏に権力が移る

一時期は平家に敗れて息を潜めていた源氏だったが、源頼朝・義経兄弟は平氏を 倒すための兵力確保に出た。その後は順調に勢力を伸ばし、鎌倉を中心に東日本を 勢力下に治めはじめていた。

治承 4 年(1180 年)、佐竹秀義が平清盛に与して頼朝に叛旗を翻していたが、頼朝 は佐竹氏を攻めて降伏させた。頼朝は、叛旗を翻したことに対して佐竹氏を罰すること はなかったという。

佐竹氏の場合、源氏の直系(新羅三郎の直系、甲斐武田氏も同じ)なのだが、当主(2 代 目、隆義)は京の都に居て平家と密接な関係を築いている時で、源氏でありながら京 の都での立場もあり頼朝とは袂を別する動きをした。

当時、佐竹氏の本拠地(常陸北部)は、二人の息子が留守を守っていたのだが、弟の 佐竹秀義は頼朝の帰順勧告に従わずに金砂山城(金砂山合戦)に立て篭もるが頼朝軍 に攻め込まれて奥州花園城(北茨城市)へと逃亡した。

兄の義政は、当時、姻戚関係にあった上総介広常の勧めで頼朝と会見するために 国府(石岡)にやってきたが、広常は佐竹義政に切りつけて殺してしまった。 常陸国南部の鹿島城主・鹿島政幹は帰順の意思を表明するため、自らの子である 宗幹・弘幹兄弟に一族郎党一千騎余をつけて鎌倉へと送った。

寿永 3 年(1184年)2月、一ノ谷の戦いで大勝利を上げた源氏は、鎌倉では源義経 と源範頼が参陣し、平家追討の軍団が編成され、鹿島宗幹と弘幹は義経の軍に配属され、二人は「屋島の戦い文治元年(1185 年)」で平教経(たいらののりつね)の軍と激突 し戦死した。

また同様に、下総の千葉一族や行方地方の島崎氏など南方三十三館の領主もこ れに従い、島崎氏初代・高幹(たかもと)の父・宗幹は屋島にて戦った。

屋島の戦いでも優勢に戦いを進めて、源氏は平氏を西へ西へと追い詰めて、文治 元年(1185 年)最後の決戦(壇ノ浦の戦い)に臨んで、平清盛の孫である安徳天皇(以仁 王の甥)は乳母とともに壇ノ浦に身を投げ、平治の乱からこのときまで、たった 26 年間で 壇ノ浦の戦いで平氏一族の幕引きとなった。

12.頼朝の武運長久を祈願した長勝寺

源 頼朝は、文治元年(1185 年)、潮来(茨城県潮来市)に臨済宗妙心寺派・長勝寺を 創建して武運長久を祈願している。

また、長勝寺の銅鐘は、鎌倉幕府第 14 代執権である北条高時からは長勝寺の創健 者である源 頼朝公の菩提の為に元徳 2 年(1330 年)寄進されている。 建久 3 年(1192)年、頼朝は、朝廷から武士をまとめていく最高の地位である「征夷 大将軍」に任じられた。

13.奥州・藤原氏の滅亡

源義経の働きで、文治元年(1185 年)、壇ノ浦の戦いで平氏に勝利した源氏であっ たが、その後、頼朝と義経、兄弟が反目し兄の頼朝が弟義経に追っ手を向けた。 追っ手が迫った義経は、少年時代に 6 年間を過ごした奥州平泉の藤原氏を最後の 頼みとして平泉に下った。

藤原秀衡はまだ存命しており、義経が朝敵となっているのを知りながら、我が子同 然に迎え入れたのだが、しかし、8 ヶ月後に藤原秀衡が病没してしまうと、後継者とな った泰衡は頼朝と朝廷の双方から義経の身柄を引き渡すよう命じられたが、頑固にこ れを拒否して義経を守った。

だが、文治5年(1189 年)、業を煮やした頼朝は、泰衡に対して大軍を送ると脅迫し、 滅亡を恐れた泰衡はついに頼朝に屈して、4月末に 500 騎で義経の住む衣川の館を 襲撃させ火をかけ自害させた。

藤原泰衡は頼朝の命令で義経を討ったが、結局、頼朝は5ヵ月後に 28 万という大 軍を派兵して奥州藤原氏を滅亡させた。

14.頼朝の死と源氏の滅亡

建久3年(1192 年)源頼朝は、鎌倉に幕府を開き武家の頂点を極め征夷大将軍と なるが、7年後の正治元年(1199 年)に落馬が原因でこの世を去った。 「吾妻鏡」から頼朝の死の前後の部分がごっそりと欠如していることから、北条家による 暗殺説も根強くあるという。

2 代目将軍、源頼家が、18 歳の若さで家督を継ぐものの、その 3 年後に病気の為に に将軍を剥奪された。

そして、3 代目実朝も、まだ 12 歳で将軍となったために、その未熟さから批判も少な くなかったようだが右大臣の地位まで上がったが、建保 7 年(1219 年)、鶴岡八幡宮で、 暗殺(26 歳没)された。

こうして源頼朝による鎌倉幕府はわずか 3 代で途絶え、将軍亡き後、将軍に代わっ て政治を引き継いだのが執権の北条氏で、源頼朝の妻・北条政子の父、北条時政と 北条時政の嫡子・北条義時、この 2 人が鎌倉幕府の重要な役職に就いて、その後は 執権の北条氏(執権北条氏・鎌倉北条氏)が鎌倉幕府を存続させており、鎌倉幕府自 体は 150 年間近く続いた。

しかし、鎌倉時代は日本全土が幕府により統治されていたわけではなく、北条義時 が実権をにぎっていた頃は、東日本は鎌倉幕府が治めていたが西日本は「後鳥羽上 皇」の院政によって治められていた。

平家の平清盛が太政大臣に昇りつめて僅か 18 年で滅亡し、源氏の頼朝もまた、建 久3年(1192 年)幕府を開いて以降、実朝横死までの 27 年間で源氏も滅亡し、3代で その血は絶えてしまい鎌倉北条氏の時代が長く続いたが、元弘 3 年(1333 年)、後醍 醐天皇の一連の倒幕運動「元弘の乱」が全国各地に広がり、相模国鎌倉(鎌倉市)で 行われた「東勝寺合戦」で執権北条氏による鎌倉幕府は敗れ滅亡した。

※ ここでいう北条は、戦国時代の小田原「後北条(北条早雲・伊勢宗瑞)」の北条 氏とは無関係で、源氏でもなく平氏でもない伊豆の豪族、北条時政である。

北条時政が流人だった源頼朝に賭けて平氏政権に反旗を翻したことは、時勢を察 知しうる優れた先見性があった。名もない伊豆の小豪族に過ぎなかった北条氏を一代 で鎌倉幕府内の権力者に押し上げた。

まとめ

地方の政治を国司(源氏や平氏)等に委ね年貢だけは容赦なく取り立てる中央政権 や地方貴族(藤原氏)らによる荘園支配は、地方の名手豪族に取っては甚だしい苦痛 であった。

そのため、より地方的な支配者が「都」の貴族から支配権を奪い取ることが地方豪族 らの望むところでも有った。

地方豪族にとっては、彼らを統率して貴族の荘園支配を打ち壊す統領が必要なの であって、その統領は「源氏でも平氏」でも、どっちでも良かったのであったのではない だろうか。

しかし、両者(平氏・源氏)が同時に統領になることは出来なく、そこに両者の分裂が 起こり、源氏に属する武将と平氏に属する武将が分かれて存在する事になってしまい 院、天皇、摂関、源平氏、地方豪族が入り乱れて国内を二分して争うようになってしま った。結果、貴族政治から脱却することは出来ずに、平家も源氏も滅んでしまった。

(1/5 編構成)

以降、「武士の時代を築いた源氏の考証」に第 2 編に続く・・・。

≪参考文献(引用文献)≫

・その後の東国武士団 :関 幸彦

・鎌倉殿と執権北条氏 :坂井孝一

・源氏と平氏 :渡邊 保 (明治大学教授)

・源氏と坂東武士 : 野口 実

・文藝春秋、ニッポン教育再生会議:出口治明、呉座勇一

・文藝春秋記事 : 本郷和人(東京大学史料編纂所教授)、同、本郷恵子 ・源氏と平家の誕生 : 関裕二

・月岡芳年『芳年武者无類 平相国清盛』国立国会図書館デジタルコレクション ・平氏と源氏」の人物・合戦がわかる本 (PHP 文庫)

・ベネッセ 教育情報サイト 日本の歴史特集 : 門川 良平

・源氏と平氏 (日本歴史新書):渡辺 保

・鹿島市ホームページ:源頼朝の台頭と鹿島氏

・保元・平治の乱関係図 世界の歴史マップ

・家系図作成専門会社 家樹 : 田代 隆浩(画像)

・Yahoo 画像引用

・玉川学園・玉川大学・協同 多賀歴史研究所資料

・鎌倉殿と執権北条氏 : 坂井孝一

・鋸南町ホームページ

・フリー百科事典『(Wikipedia)』

・一般財団法人 刀剣ワールド財団資料

・小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)

・比企一族の歴史 郷土学部 B班 :木村誠

・吾妻鏡 :竹宮 恵子

・オレたちの鎌倉殿 :西股総生

・清廉な武士なのに「畠山重忠」を北条が滅ぼした訳 :濱田 浩一郎 ・鎌倉幕府で栄華「比企能員」の滅亡招いた"大誤算 :濱田 浩一郎

尚、「島崎城跡を守る会」の会員様の内部学習の基礎資料の一部にお役立てできれ ばと作成したものであり、筆者は、歴史専門家でもなく、自己学習の範囲のもので あるため、種々の文献やイラストを大きく引用させて戴いておりますこと、ご了承下 さい。また、内容に誤った記述がされている部分等につきましてもご了承下さい。

令和 4年 9月 30 日

森田 衛 (神栖市)

「源氏と平氏」 生涯学習レポートより

「武士の時代を築いた源氏の考証」に第 2 編に続く・・・。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます