◆はじめに

一次に提示する古文書は行方氏玉造の大場家に伝わるものである。内容から推測すると、戦国時代の合戦を前に出された所謂「出陣の触れ状」と思われる。それと一緒に過去に起きた合戦の経緯を記録した顛末書が付け加えられている。

ところが、この古文書は原本からの最初の謄本を、複数の人達がそれを書き写し、それぞれ所有していることが分かった。「麻生の文化」第十二号の箕輪徳次郎氏が「戦国時代出陣の触れ状」と題してそのことを書かれている。

『前略、矢幡の土子進さん宅へ伺って、古文書を格納してあった木箱を改めさせて貰ったことがある。その時に、触れ状の断簡と覚しいぼろぼろの紙片を見た私は、その断簡が触れ状の最初の謄本であり、現存する触れ状はこれらから清書されたものであろうと想定された。

この触れ状が発せられた文禄元年(1592)は、佐竹軍に攻められて他の域と共に島崎城も落城した天正十九年の翌年である。当然戦死した者もあろうし、離散した者も大勢いたと思われるが、この時代の領主と家臣の関係は、江戸時代のように専門的武士階級が毎日登城する制度ではなくて、島﨑氏が支配する領土内に屋敷を構え、平時は農耕に専念し、一朝ことある時には触れに応じて定められた戦場へ赴く仕組みになっていた。いわゆる兵農一致の態勢であったから主家の島崎城落城後一年目にしても土着したままで、この触れ状を受け取るべき重臣やら家臣が存在していたと推察される。』

◆出陣の触れ状と合戦の顛末書

出陣の触れ状と合戦の顛末書が書かれた日付を見ると、文禄元年の一月と三月になっている。触れ状からは三月までの間に何らかの軍事行動があったことが読み取れるが、顛末書の方は内容からするとかなり前の年代になるので、触れ状とは直接関係はないと思われる。書物によっては、触れ状のみが掲載されてあるものや、両方が載せられているものなどいろいろあると言われている。

古文書を読み下し文にすると次のようになる。どうしても読めない漢字は□で表し、前後の文から推測して判読するところもあった。

嶋崎左衛門配文状

今度、小田兵乱ニ付キ、何茂柄崎表へ押シ寄セ相働クベク配文セシム者也 先一番 大平内膳 二番 窪谷四方之介 三番 三土子伊賀 四番 鴇田兵庫 五番 今泉将監 六番 大野與市 七番 平山雅楽之正 八番 柏崎 九番 塙織部少 十番 佐藤豊後 其外面々 寺田与兵衛 大山七郎 山野治兵衛 鈴木主水 萩原半兵衛 米川佐渡 小貫大蔵 原目徳兵衛 原弥兵衛 瀬能茂兵衛 茂木平助 石神弥次右衛門 新橋道問 根本与四郎 森伊佐衛門 榊原喜佐衛門 宮本弥次衛門 人見九兵衛 小浦勘助 山口三太郎 小川又五郎 片岡久 矢口新五郎 菅谷半平

右ノ通リ来ル二月四日、刻限ヲ相定メ申シ候間、何茂落花、故郷ヲ出デテ各西海波上戦場ノ望ミ大野原ヘ相詰メ御供申スベキ者也。 文禄元年壬辰正月大吉日 土子美濃守 大平馬生

仰モ常陸ノ國府中ト小山ノ御事、眼前ノ御外泧無キト雖モ其ノ紛レニ候。題目ヲ以テ望マズ。近年御不和其レ有ル以テ其ノフ問ク。然ル間、両家御品屓ノ方引キ扱イ、宇都宮・佐竹・土岐其外一家一族等、府内御塩味ノ方、結城・小山・那須其外一家一族等、近年邊々ノ為隔ル。今度筋目ニ任セテ各両家、幕下ヲ守ラ被ラレ、敢テ甲冑ヲ枕ニ弓矢ノ業ヲ為シ、且ツ暮ラシ油断ナシ。然ル間、行方小高ノ事、老父在世ノ頃子細有リ、手賀・玉造ヘノ遺恨忘レ難ク、小高一家逆慮ヲ含ミ、小田氏治ノ幕下ニ隋イ連々呢近ノ上続落被ラル。年月ヲ経テ土岐玄東・菅谷隠岐守氏治ヲ以テ之ヲ訴エル。行方郡中府内幕下ト雖モ、数年邪為ニ依リ胸底ヲ椊マレル。當郡ニ五三日御馬立テラレ候ハバ、何連茂幕下ヲ相守ル可ク、其ノ砌、小高・下河邊・麻生・嶋崎・手賀地ニ至リ、柄崎表ヘ押シ寄セ相勤ケベク、郷ノ東ハ山田勝治一家手賀ノ物見塚迄勤メ、郷ノ北玉造ノ地大木戸ヘ武田民部大輔通信ヲ頼ミ、三方自リ押シ寄セ、手賀・玉造・在地ヘ攻メ入ル、挙幕ニ於テハ郡内諸子、残リ無ク氏治幕下ニ疑イ由有ルベカラズ、頼リニ之訴エルニ依リ、小田勢数百騎ニ及ビ渡海有リ、小高ノ郷南ノ庄ニ御馬立テラレ、郡中ノ面々ヘ使者・書翰ヲ□検サ□、以テ一味有ルベキノ旨ニ隋ッテ隕スト仰セ出サレ候。何連茂堅固ニ矢ヲ払イ法ヲ計ルト申ス。一家ノ謀略何事哉哉。寔ニ毛ヲ吹キ疵ヲ求ム。府内為宗ノ勢五百余騎時刻ヲ移サズ玉造ニ御馬立テラレシ郷ノ北、大木戸ヘ玉造ノ士卒正忠、東物見塚ハ幕下鳥名木ノ庄時長、郡ノ北片倉ヘハ太田市之正、後詰玉造堀之内ニハ為宗、手賀堀之内ハ大田須原、柄崎表ヘ玉造与市景幹何茂曾合ス。時ニ天文五年申年、兵乱前後ノ造劇也。然ニ小高家来吉川半蔵、手賀ノ家来山口和泉討死シテ骸ヲ土中ニ埋メ、印ノ塚ヲ和泉塚ト云ウ。氏治方土岐・菅谷手賀堀之内ヘ□□忍ビ入リ、火ノ手ヲ揚ゲルベク謀略・密議ヲ以テ語リ隕ス。壁ニ耳有リ池ト云ウ。府内代官新九郎、此ノ旨ヲ注進シ候。然ル所、御陸(陣)半バ、結城・小山・真壁・下館領小田ノ近所、洞下・須賀・田中ノ庄、追テ兵乱ノ由風聞有ベシ。総州海上口ノ船、翌日鹿嶋浦ニ集メ兵乱ノ覚悟其ノ聞コエ有リ。陸地帰陣ノ上ハ府内衆必ズ恰モ出張ルベシト云フ。云テ惟ミルニ武田領青柳地郡ノ北然□ベシ。各此ノ儀尤モデ帰陣ノ口分大木戸ヨリ玉造忠、後詰芹澤打向カイ、悉ク打散シ、小田衆領三人討死ニス。

氏治ノ事、廿未満□幼人ノ為ニ乱有リ、強敵境ノ地諄ニ打チ透サルノ事、寄郡ノ襃賛此ノ事、然テ寛正五年甲申五月五日、玉造正重城ニ縄ワ立テ神前ニ流鏑馬ヲ号ス。文應元年丙戊八月十五日、手賀景幹城地ニ縄ヲ立テ、八幡ノ祭事ヲ号ス。之ヲ傅ル以上。 文禄元年壬辰三月

土子國政 田中主馬正 大場大和 國安豊後 宇都来掃部 尾東弥五郎殿

◆古文書から読み取れる時代背景

嶋崎左衛門配文状の「配文」は「配分」の書き誤りでないかと思う。文禄元年一月の段階では嶋崎城主、嶋崎左衛門尉義幹は、佐竹義宣が強行した所謂「南方三十三館の仕置」によって行方郡・鹿島郡の他の領主と共に謀殺され、一年前に既に亡くなっている。嶋崎の領内はかなりの混乱が続いていた時期ではなかったかと思われる。

佐竹義宣は、重臣の小貫頼久に命じて牛堀の夜越川を外堀とした堀之内大台城を築かせると共に、行方郡一帯に譜代の家臣を配置し、蔵入り地を設置している。従って嶋崎家の家臣達はこの時点では、佐竹の支配下に組み込まれていたことになるのである。

配文状の発信者は土子美濃守と大平主馬正となっているが、どちらも嶋崎家の重臣だった人物である。「何れも栖崎表へ押し寄せ」となっているが、行方郡には栖崎という地名はないので、箕輪氏は、柄(唐)ヶ崎表(玉造地内)ではないかとされている。

また、文禄元年の時点では常陸国の各領主達の力関係がそれまでとはがらりと変わっていたと思われる。佐竹氏は、天正十八年十二月十九日に水戸城の江戸重通を、同月二十二日に府中城の大掾清幹を滅ぼし、天正十九年二月九日に行方郡の諸館主を謀殺して各城館を落として一気に鹿島・行方の膨大な領地を手中に収めたのであった。義宣はその後任に諸代の家臣を配置して、領民を支配させたのであるが、新たな支配者に対して、領民は全く心を開くことはなかったといわれている。

更に、文禄元年は豊臣秀吉が朝鮮征伐の為に全国の大名に働きかけて十五万八千という大軍勢を肥前の名護屋城に召集した年でもあった。当然佐竹義宣にも出兵の命が下り、文禄元年正月に五千の兵を率いて水戸城を出発している。そして、名護屋には一年半滞在することになったのである。

ところで、「今度小田兵乱ニ付」とは何を表わしているのだろうか、これはあくまでも推量なのだが、その時、佐竹義宣は水戸にはいない。軍勢も五千となれば佐竹の規模から言っても三分の一程度は出陣していて領内はかなり手薄になっているはず、特に行方・鹿嶋はまだまだ不安定な状態にある。行方に侵攻するなら今しかない。そう思い、それが可能だった人物といえば、それは小田氏治以外にはない。

触れ状が出たのが正月、出陣は二月四日、おそらく二月中に小田氏治も軍事行動を起こし、栖(唐)ヶ崎周辺で合戦らしき事があったのかも知れない。島崎勢は佐竹勢に属して自分たちの領地を守るために戦ったという事になるのではないか。

触れ状の後半、「落華古郷ヲ出テ」であるが、箕輪氏は時季的にも二月では散る花も咲いていないし、出陣に際して落華という言葉は不吉なので、おそらく花々敷という文字を書き違えたのではないか。従って「華々敷古郷ヲ出テ」ではないかとされている。「西海波上戦場ノ望」とはこれも想像に過ぎないが、戦場が柄(唐)ヶ崎となると玉造近辺なので、小田勢が船で攻めてきた時には、霞ヶ浦の西側が船戦の戦場になるかも知れないという事ではないか。集合場所が「大野原」となっているが、この地名は行方には無いので、箕輪氏は「大生野原」ではないかとされている。次に、出陣の触れ状と一緒に添えられている過去に起きた合戦の経緯とその顛末を記録した文書であるが、「触れ状」とは特に関係は無いと思われる。合戦が起きたのは天文五年となっているので文禄元年より五十六年も昔になるのである。おそらく二月に起きた小山との軍事行動が結果は分からないが、何らかの形で全て解決した三月に、昔起きた小田と行方衆の間の出来事を記録に残したものと思われる。

◆おわりに

十六世紀中(天文年間1532~1554)に起きたとされる柄(唐)ヶ崎合戦とは、どういうものだったのか玉造町史より抜粋させていただいた。

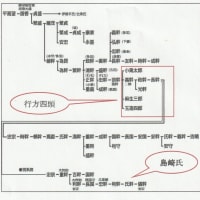

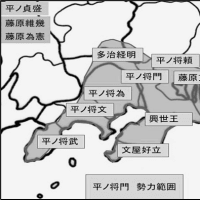

【玉造氏(宗幹、正重)と小高氏(直幹、貞幹)の所領をめぐる争いが起こり、その紛争処理にあたった府中大掾氏(慶幹、貞国)の処置に不満を持った小高氏は、小田氏(政治、氏)に通じて紛争を有利に展開させようとした。小高氏には、下河邊氏・麻生氏・島並氏・嶋崎氏(利幹)・山田氏(勝治)・武田氏(通信)等が味方し、それぞれ柄(唐)ヶ崎、物見塚、大木戸へ押し寄せる。また、小田氏の軍勢も南野庄から渡船にて小高城に入る。これに対して玉造氏には、手賀氏(景幹)・鳥名木(時長)等が味方して防戦する。また、府中大掾氏からは、弓削為宗が軍勢を率いて玉造に向かい、小川氏・芹沢氏(秀幹)等が後詰の役をするという状況であった。

戦闘の状況がどれほどのものであったかは不明であるが、討ち死にした者が、小高家中の吉川半蔵と、手賀家中の山口和泉守の二人であったと伝えられているところをみると、両軍の主力部隊が全面衝突をしたわけではなさそうである。さらに、対陣の途中で小田氏の軍勢が、結城氏・小山氏・真壁氏などの小田領への侵入ありとの報によって、急遽退陣するという事態に至り、決定的な勝敗をみないまま対陣が解かれたようである。

しかし、形勢不利とみた小高氏は、小田氏を頼って逃れ、島崎氏は、府中大掾氏に詫び言を申し入れている。そして、当面の解決策として、芹沢秀幹が小高城へ入り、行方氏を称してその地域支配の任務にあたる。後には、小高貞幹の次男亀房丸(後の治部大輔)が、大場十郎左衛門に伴われて秀幹に詫び言を申し入れ、秀幹の娘を嫁に迎えて、秀幹を芹沢に帰し、ようやく小高城に復帰したのである。

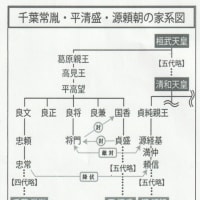

この合戦の背景を考えてみると、玉造氏と小高氏という隣接する行方一族の間における争いを契機として、卓越したリーダーが存在しなかった行方地方の中小領主層の間で、かっての行方四頭とは異なる新たな勢力創出への気運が生じ、その動きと、府中大掾氏・結城氏・真壁氏や小田氏・佐竹氏・江戸氏など常陸の戦国史を彩る諸氏の勢力拡大に向けた利害関係とか複雑に絡み合っていたと思われる。さらに、その背景には上杉氏の勢力、及び古河公方の勢力と、新たな東国支配体制を築こうとしていた後北条氏の勢力が存在していたのである。』

柄(唐)ヶ崎合戦が起こったのは永禄二年(1599)という説もあるが、小田政治の没年が天文十七年(1546)、その後氏治が家督を継承、芹沢秀幹の没年は天文二十二年(1552)、更に、島崎家左衛門十五代・嶋崎左衛門尉利幹の没年は弘治三年(1557)、永禄二年はその二年後なので、おそらく天文年間に起きた出来事ではないかと思う。

そして、文禄元年は天文五年から数えると五十六年も経っているので、どこの家中も代替わりが起きていたはずである。小田氏治は、天文五年の段階では二十歳前後の若者だったようだが、長生きしていれば七十過ぎの老人という事になる。当然子の代に変わっていたはずである.。若い時に体験した柄(唐)ヶ崎合戦では、帰陣を余儀なくされ、おまけに途中で二・三名の戦死者を出すなど全く不本意な終わり方だった。その時の悔しい思いは時が経っても忘れられず、仕返しの時をじっと待っていた。小田氏にとって文禄元年はまさに千載一隅、絶好の機会だったのではなかったか。

但し、佐竹氏の側もせっかく手に入れた領地をそう簡単に手放すようなへまをするはずはないのであって、佐竹氏の勢力から推測するとたとえ留守部隊とはいっても小田氏の勢力では全く歯が立たなかったのではないか。そして、小田氏の目論見は一度ならず二度までも失敗に終わったのではないのだろうか。その結果を知る術はない。

最後に顛末書の最後の方「氏治ノ事、~寄郡ノ褒賛此ノ事」はどういう意味か分からない。更に、その後の年号であるが、寛正五年甲申は(1464)年、文應元年(1260)で寛正とは二百四年も隔たりがあり不自然、そして千支も庚申なので異なる。正しくは、文正元年丙戊(1466年)のことではないか。

そして、繰り返しになるが、両方の文書の日付から考えられる事は、文禄元年正月に小田が兵を挙げたので、佐竹の命令を受けて島崎家の元重臣が出陣の触を出した。二月中には一切の軍事行動に決着がついて元の静けさに戻った。三月になって、やっと落ち着いてほっとしたところで、自分たちがやったこと、即ち二度にわたって小田氏の侵攻を食い止め、撃退した事を子孫々にまで伝え残すことを考え、関係者で相談して書き留め、内容を確認した後著名したものと考えられるのである。 (行方市・山野恵通)

引用 鹿行の文化財第47号 平成29年4月30日 鹿行地方文化研究会

鹿行文化財保護連絡協議会 発行

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます