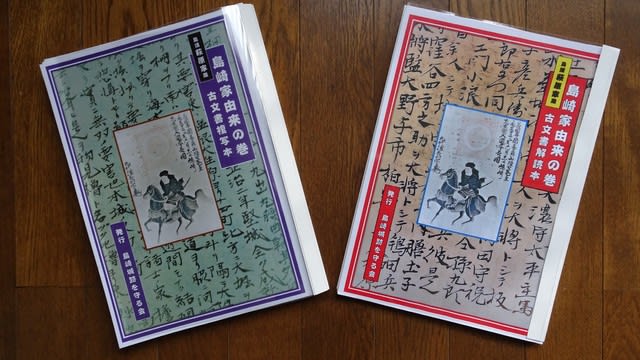

前回に引き続き「島崎氏由来の巻」の古文書解読本を紹介します。

佐竹宇京太夫義宣島崎左エ門尉儀幹を鉄砲にて討事并(ならびに)に徳一丸出勢の事

獺魚(かわうそ)を祭て藪澤(やぶさわ)豺(やまいぬ)獣(けもの)を祭て後、田猟す爰(ここ)に佐竹右京太夫義宣は狼を送らし、約して敵国を我有になさんと、家臣形部左ヱ門を以て婚儀の趣申遣しける處、早速首尾調(ととの)いしかば、謀計成就せりと密に悦び、疎意(そい)なき身体にもてなしけるにぞ。

島崎家にても安堵の思をなしにける。

然るに、其年も暮れ明れば天正十九年となりぬ。

佐竹家よりは益々疎意(そい)なくもてなし、音物(いんぶつ)使節度々往来し、近日にも娘を遣さんと云うかし。

折を見合せ偽り、引寄せ奇計を以て失せんと用意をこそはなしにける。

扨(さて)、又大生台の城は家臣小川形部左ヱ門番代とし守り居たるける。

然るに、義宣 使を以て形部左エ門を太田へ召れ、人を遠ざけ謀計の次第を委敷(くわしく)申合られければ、形部左エ門委細領掌して大生台に帰り、翌日、島崎に赴き儀幹公に対面して申けるは、主人義宣、今度数奇屋を出来(しゅったい)、茶の湯を催して数年の軍労を慰まんとす。

今月十日数寄屋(すきや)開き仕らんと存すれば、貴君にも御苦労ながら、大田迄御光駕(こうが)下さる可く、一家に参する上は此以後別心なり。

水魚の交を結 び、共に鬱(うつ)を晴させ給うべし。

両家縁辺成就之賀儀、傍(かたわら)共(ともに)三(さん)献(ごん)を汲て悦の宴を成さんと欲すれば、日限相違なく御参会下さるべし。

此儀、申上ん為め能々(よくよく)某を以て言上仕處(つかまつるところ)なり。

尤(もっとも)、御人数小勢にて御来臨然るべき赴(おもむき)演じければ、左ヱ門尉儀幹委細承知之趣(おもむき)、返答せられ小川を帰されて後、諸臣を集め申されけるは、今度佐竹義宣数寄屋を開き致さんと大田へ参会すべきよし云送れり。

尤(もっとも)義宣違心は有間敷(あるまじき)、なれども用意なくては叶まじ。

誰々をか連行すべしと、宣しければ菊地河内守・土子越前守・同伊賀守・大平内膳四人等しく出て、言葉を揃え危邦(きほう)には居らずとは、 聖賢(せいけん)の美言豈謹(つつし)まずんば有べからず、危に近付ん事君子の所行にあらず。

抑(そもそも)佐竹が振舞を見るに、伺い謀り当家を押倒さんとする結構とこそ覚えたり。

其故、如向にもなれば娘を送らむと約したれど未だ婚礼もなさず。

然るに、君を遥かに太田迄招き、祝の宴をなさんなどとは我々一同、其意を得ざる儀と存る也。

今度の参会は、平に御延引有て然るべし。

其申訳には、我々四人罷出(まかりいで)如何にも申開き仕(つかまつる)べし。

決して御参向無用になさるべしと、達して諫言(かんげん)申ければ、左エ門尉如何様(いかよう)不審なきにしもあらずと猶予して、心決せずおわしける所に小貫大内蔵(おおくら)進み出て申けるは、各旁(かたがた)の異見も尤(もっとも)さる事ながら、某退て愚案を廻し見るに、佐竹義宣遥(はるか)に太田より使者を立て、君を招かせ給うに行給ずんば、是信を失うの罪当家に在らん、其時義宣不信を責て、万一縁辺変改奉らん。

其怒りに乗じ、攻(せめ)来(きた)りならば勇々(ゆゆ)敷(しき)御大事に及申べし。

末(いまだ)姫君入(じゅ)輿(よ)無といえども、縁談調(ととの)うより佐竹家よりは、疎意なく当家を重んじ、使節度々に及び懇切を尽し給えば、よしや豺(さい)狼(ろう)の心狹し害を加うる事候まじ。

兵書にも三軍の禍(わざわい)は狐疑(こぎ)より生ずるといえり。

何ぞ深く疑い恐かくまで調(ととの)うたる縁組を破らん事甚(はなはだ)しかるべし。

佐竹の大家に向い此方より豺(さい)狼(ろう)の心を生せん事、石を抱いて渕に望み、薪(まき)を背負て火に近付に等しからん。

千丈の堤も蟻の一穴より崩れりといえり。

君能々(よくよく)御賢慮を廻し給いて、必過を引出し給う事なかれと申しければ、儀幹又大内蔵が侫(ねい)弁(べん)に惑わされ、尤(もっとも)と同心し小貫が詞(ことば)の我心に叶えり。

再諫(いさめ)る事なかれ夫の一言泰山の如し。

既に、形部左エ門に向いて堅く約して行くべしと云送れり。

夫に何ぞや、今亦(また)深く疑い恐れ言葉を反故(ほご)にする法やある、我心鉄石(てっせき)の如しと。

四人の輩も詮方(せんかた)なく、此上は主人の心に任せ存亡を共にすべしと、当家の運命も最早限りと覚たりと、大に歎息(たんそく)にして退出に及ける。

斯(かく)て、左エ門尉儀幹は二月八日太田へ打立んと用意して、供の侍には原目徳太夫・原弥兵衛・瀬能茂兵衛・茂木半之助・榊原・原弥治右衛門・新橋道斉・根本与四郎・森伊左エ門・榊原喜左エ門・宮本弥治右エ門・人見九兵衛・平山藤蔵・小幡勘助・江口三太郎・大川又五郎・片岡文蔵・矢口新五郎・藤ヶ谷半助・佐藤傳内・石神弥右衛門等を始として、家の子郎等五拾餘人雑兵(ぞうひょう)彼是五百余人を引率し、既に打立たんとせられける處、内室(ないしつ)より局を以て申されけるは、昨夜の夢見も悪しく、今朝より頻々(ひんぴん)胸中打騒ぎ何となく心ならず、待れば今日の御参会は御病気とも云なし、止り給いと申送られける、儀幹聞て何条夢幻を恐疑うて大事を過事やは有らん。

少しも案じ給う事勿(なか)れ、押付目出度帰り来て、悦ばせ申さんと勇み進んで打立ける。

是ぞ此世の別れとは、後にぞ思いしられけり。

佐竹義宣は謀計(ぼうけい)成就せりと大に悦び、究(く)竟(きょう)の精兵五百餘騎、保内山の林下に埋伏せしめ儀幹通り掛りなば不意に起て撰討(えらびうち)にすべしと下知(げじ)を傳え、佐竹淡路守同左衛門督(さえもんのかみ)に六千餘騎を授け、行方麻生の方より密に大生台の城に至らしめ、島崎左エ門討れたりと聞かば、定めて島崎勢大生台に責掛り、即時に攻落して当地へ向わんも計難し、大事の切所(せつしょ)なれば早々馳向い、機に望み変に応じて、島崎を攻亡さるべしと申渡しければ、両将畏(かしこみ)て用意をなし、保内山の惣大将は戸村重太夫、鉄砲手練の精兵五百餘騎引率し、敵にさとられぬ様に所々に埋伏して、島崎左エ門尉儀幹来掛りなば討ちて取らんを達を出し、今や今やと待懸たり。嶋崎殿は斯(かか)る企(たくらみ)あるべきとは夢にも思わず。

従者に至る迄、皆平服して何心なく二月九日保内山の辺迄来懸りし所に、空飛雁列を揃え飛行しが、保内山の辺に到て飛行雁列を乱し、十方に飛散しければ儀幹大に怪み(あやし)、野に伏勢(ふくぜい)あるは雁行を乱すと云える事有。

如何にも不審(いぶかしき)き事哉、と少し猶予して進み兼けるは、然迚(しかりみて)何程の事哉有べきと自分の勇気に慢(あなどり)し、八方に目配り油断なく通り往く處に、忽ち(たちま)耳元に鉄砲の音響と等しく、儀幹、すはや誑(たぶら)かれたり、者等伏兵追立よ、という間もあらせず、続て飛来る玉に左衛門殿の太腹を打抜かれ、何かは以てたまるべき馬より直倒にどっと落、島崎勢大に驚き騒ぎ上を下へとかえしける。

左衛門殿、苦しげなる息をて吐き、大に怒り申されけるは、我老臣の諫(いさめ)を用いずして、かかる禍(わざわい)を引出せり。

此、興なる佐竹悪き義宣が振舞いかな。定めて、島崎へも討手馳向うたりと覚たり。

汝(なんじ)等(ら)如何にもして、此処(ここ)を切抜て徳一丸に此事を告げ知らせ、我無念を散すべし返す返すも口惜しき次第なりと、歯を喰いしばり其侭(そのまま)息絶に、島崎家士郎従は、主人をだまし討にせられ無念止み難く、互に保内山の伏兵を目がけ韋駄天如(ごとく)突て掛る。

佐竹勢は鉄砲の筒先を揃え打出せば、島崎勢は不意を打れ、殊(こと)に素肌のことなれば、此失玉を防ぐ事能(あた)わず。

五・六十人弓手馬手に討死す。

瀬能・榊原・森・宮本・茂木の勇勇士死憤(しふん)の勇を振うて飛来る玉を切拂い、打拂い無二(むに)無(む)三(さん)に切てかかる、戸村重太夫下知(げち)して八方より餘(あま)さんと追取込て責立る中にも、原目・新橋・根本・人見・平山・小幡・江口等声々に、死せや死せやと一世の勇を振い、大刀の目釘の続かん程は切入て討死にせよと、左に当り右を拂い飛龍破軍の勢にて命限りと責戦う。

されども、佐竹勢は皆々兵具に身を堅め、東西南北より取囲み、島崎勢は素肌武者にて身軽に飛違え飛違えに切先より火花を散らして、爰(ここ)を先途(せんど)と死者(しにもの)狂いに切て廻れば、さしもの佐竹勢もてあましてぞ見えにけり。

然も、数刻の戦いに身心疲れ、殊(こと)に大将討ち死せし事なれば終に叶わず、思程戦うて討死す。

残兵或は痛手を蒙(こうむ)り又は迯(のがれ)退き手に立者あらざれば勝鬨(かちどき)を揚(あげ)、儀幹の首討落し早打(はやうち)を以て本城に往進し、尚、此近辺に陣を固め、萬一、敵兵変を聞き寄来りなば、残らず討て取らんと、士卒(しそつ)の勢を休め馬に秣(まぐさ)を飼いて控えたり。

扨(さて)、又島崎にては今度の催、如何にも心元なしとて、大平・土子等下知して諸士を集め評議しける處に忽(たちま)ち敗兵息継ぎ敢(あ)えず、しかじかの由(よし)説(とき)しければ暫(しばし)も猶予すべからずと、徳一丸は唯一騎馬に打騎(またが)り駈(かけ)て出んとし給うを、諸老臣大に驚き止れども、耳にも聴入給わず、父の讐(あだ)には共に天を戴(いただく)といえり。

我、壱人にても馳(はせ)向(むかう)、叶わずば討死せん。

汝等能く城を持固めよといい捨て、馬に鞭打駈(かけ)出せば、主人に劣るな、続け続けと駈出る人々には塙外記(げき)・井関舎人(とねり)・吉川形部・今泉源左エ門・森隼人・山口三太良・菅谷半平・小沼勘助・茂木半蔵・今泉太郎左衛門・浦橋三郎左エ門・同次郎左エ門等究(く)竟(きょう)の勇士五十餘人揉(もみ)に揉(もみ)てぞ馳たりける。

此時、土子・大平は、諸士に向い徳一丸殿を討せては叶まじ、面々打立るしと其手配をなしたりける。

扨(さて)、本城に残り守る人々には土子越前守・同美濃守・大平主(しゅ)馬(め)・柏崎主水・菊地河内守五人を大将として、坂隼人・土子彦兵衛・小貫助左衛門・内田守裞・新橋五郎右エ門・同作助・横山戸平・ 同孫九郎・窪谷八エ門・小浪源兵衛等、雑兵彼是(かれこれ)都合六百余人にて城を守らせ、大平内膳・土子伊賀守・窪谷四方之介を大将として、鴇田兵庫・今泉将監(しょうげん)・大野与市・柏嵜隼人・榊原重兵衛・濱野大学・津賀彦七・飯田源内・飯笹源助・石神弥平・宍戸五郎右衛門・菊地九右エ門を始とて、究竟の勇士百八十四騎雑兵合せて二千餘人、大生原へと押出す。

続て鴇田伊豆守・柏嵜六左衛門・山本玄番・佐藤豊後守・横山 遠江(とうとみ)守・大生市正を大将として、寺田与兵衛・大川七郎入道・山野仁兵衛・鈴木主水・萩原半兵衛・米川佐渡守・小貫大内蔵(おおくら)・新橋道間・山本治兵衛・茂木九太夫等の勇士百餘人、雑兵彼(かれ)是(これ)一千餘騎、我(われ)劣らじと歯かみをなして打立ける。

三番には、大生紀伊守・柏崎小五郎・若槙勘解由左エ門・石神主計・下河辺左近・矢幡形部・濱野但馬守・林兵部・江寺式部・佐野帯刀(たてわき)等の勇士其勢都合千二百餘騎、三軍、渾(すべ)て四千三百餘騎命を塵芥(じんかい)に比し、必死の鋭勇強卒殺気凛々と勇みわたり大生原へと押出す。

偖(さて)又、島崎の城内には、諸方の手配を定めて後、内室、土子・大平・菊地・柏崎等を呼集め宣(のたま)いけるは、既に当家の大事とばなりぬ。

徳一丸も最早(もはや)先刻(せんこく)出陣しければ、生死の程も計難(はかりがた)し。

左(さ)すれば、数代の当家も断滅せん事歎(なげ)くも餘(あまり)あり。

寧(やすんじ)て女子(じょし)成共(なるとも)命を全うし、家名相続の計儀を謀らん。

如何(いか)にと有、四臣一同に此儀尤(もっと)も然るべくと存候也(ぞんじそうろうなり)。

然らば、一刻も早く姫君を落し参らせ、時節を待て当家再興の計儀肝要ならん。

誰をか此大事を行うものあらんやと、座中を見廻す處(ところ)、末座より坂隼人進出(すすみいで)、願(ねがわ)くば某姫君を伴い奉(たてまつら)ん。

幸い、武州(ぶしゅう)江戸に本多殿の内に某が縁者(えんじゃ)有之候(これありそら)得(え)ば、彼を頼み申さんに四方(よも)や異議は申候まじと申されければ、内室大に悦び四臣に談じ、島崎家重代の室器及び系図の一巻を隼人に渡し、呉々も頼之(これをたのみ)思召(おぼしめ)仰ければ、隼人承り、御心易かれ姫君を能々(よくよく)頼置(たよりおき)、早速馳帰り委細言(ごん)上(じょう)仕らんと領掌(りょうしょう)しける故、諸人安堵し侍女五人家士六・七人を伴い密(ひそか)に発足し、二月十三日江戸に着し、本多佐渡守正信の屋敷に至り、偏(ひとえ)に頼み入旨演説しけるに心よく承引し、しかじかの由、正信に訴え ければ本多殿聞届けられ、如何にも扶助し遣(つかわ)し能(よ)きに労(いたわ)り世に出し進ずべき旨、安堵せらるべしと罷(まか)り帰りて申されよと、有ければ隼人大に悦び、夜を日に継て立帰る。

偖(さて)、城内には隼人を頼み、先は安堵の思をなし左右を今やと待居たり。

佐竹宇京太夫義宣島崎左エ門尉儀幹を鉄砲にて討事并(ならびに)に徳一丸出勢の事(了)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます