(3)映画デビューからトップスターへ(26歳~34歳)

1931年~1932年

デビュー作『誰にもチャンスが』(マルク・アレグレ監督)が前年暮れにパリで封切られ、正月にはフランス中で上映される。映画はヒットし、ジャン・ギャバンは華々しく映画界にデビュー。

『誰にもチャンスが』で元妻のギャビー・バッセと共演

その後2年間で10本の映画に出演。ほぼ全作品が主役ないし準主役で映画スターへの道を歩み出す。歌と踊りのある娯楽映画のほか、シリアスな文芸映画にも出演。

31年秋、ベルリンへ行き、『グロリア』のフランス語版に出演。主役はドイツのスター女優ブリギッテ・ヘルムで、ギャバンは脇役だったが、有望な若手俳優として注目される。

アナトール・リトヴァク監督の『リラの心』(32年3月フランス公開)ではパリの下町の不良青年を演じて高い評価を受け、ギャバンの魅力が発揮される役柄の一つのタイプとなる。

1933年

4本の映画に出演。ゲオルク・W・パブスト監督の『上から下まで』でサッカー選手の役を演じる。この映画はのちに(1936年5月)日本でも公開。

秋、パリでヌード・ダンサーのドリアンヌ(本名ジャンヌ・モーシャン)と知り合う。

11月、父が死去。その3日後にドリアンヌと結婚。内輪だけの結婚式ですます。ジャン29歳、ドリアンヌは4歳上の33歳だった。二人の夫婦生活は7年続くが、ギャバンは幾度となく浮気していた。

1934年

ジュリアン・デュヴィヴィエ監督の『白き処女地』で主役のマドレーヌ・ルノーと共演。この映画のロケでカナダへ行く。ギャバンは開拓民で猟師の役。

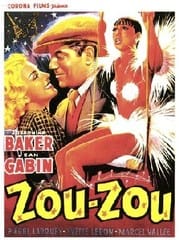

『はだかの女王』で黒人混血スターのジョセフィン・ベーカーの恋人役をつとめる。(『はだかの女王』は1935年12月に日本公開され、ジャン・ギャバンの本邦初お目見えとなる。『白き処女地』が日本公開されるのは1936年2月)

1935年

『地の果てを行く』(デュヴィヴィエ監督)の映画化に自ら関わる(映画化権を買う)。原作者のマッコーランと親交をむすぶ。

『地の果てを行く』撮影中のスタジオの前で

(中央にデュヴィヴィエ、右に東和映画社長の川喜田長政)

1936年

『どん底』でジャン・ルノワール監督の映画に初出演し、名優ルイ・ジューヴェと共演。

『望郷』(デュヴィヴィエ監督)の相手役ミレーユ・バランと恋仲になる。

『望郷』日本版ポスター

1937年

1月、『望郷』がフランスで公開され、大ヒット。ギャバンが扮したギャングのペペ・ル・モコが当たり役となる。

6月、『大いなる幻影』(ルノワール監督)がパリで封切られ、絶賛される。

夏、ドイツのウーファ社と契約を結び、ジャン・グレミヨン監督の『愛慾』をベルリンで撮る。相手役はミレーユ・バラン。この映画の後、バランとは別れる。

若きマルセル・カルネ監督と詩人・脚本家ジャック・プレヴェールに知り合う。『霧の波止場』の製作に自ら関わる。11月、クランク・イン。相手役は当時17歳のミシェール・モルガンで、ギャバンは彼女に心惹かれる。ただし、この頃はまだ恋愛関係に発展せず。

『霧の波止場』撮影中、休憩時のスナップ

(左にピエール・ブラッスール、中央にミシェール・モルガン)

1938年

5月、『霧の波止場』公開され、絶賛をあびる。

7月、『獣人』(ルノワール監督)で、少年時代からなりたかった鉄道機関士の役を演じる。

夏、ドイツのウーファ社と契約を結び、『珊瑚礁』に出演。地中海でのロケ撮影のあと、ベルリンの撮影所で相手役のミシェール・モルガンと再会。ドイツと英仏との緊張が高まるが、9月末ミュンヘン協定で一時的に緩和。

1931年~1932年

デビュー作『誰にもチャンスが』(マルク・アレグレ監督)が前年暮れにパリで封切られ、正月にはフランス中で上映される。映画はヒットし、ジャン・ギャバンは華々しく映画界にデビュー。

『誰にもチャンスが』で元妻のギャビー・バッセと共演

その後2年間で10本の映画に出演。ほぼ全作品が主役ないし準主役で映画スターへの道を歩み出す。歌と踊りのある娯楽映画のほか、シリアスな文芸映画にも出演。

31年秋、ベルリンへ行き、『グロリア』のフランス語版に出演。主役はドイツのスター女優ブリギッテ・ヘルムで、ギャバンは脇役だったが、有望な若手俳優として注目される。

アナトール・リトヴァク監督の『リラの心』(32年3月フランス公開)ではパリの下町の不良青年を演じて高い評価を受け、ギャバンの魅力が発揮される役柄の一つのタイプとなる。

1933年

4本の映画に出演。ゲオルク・W・パブスト監督の『上から下まで』でサッカー選手の役を演じる。この映画はのちに(1936年5月)日本でも公開。

秋、パリでヌード・ダンサーのドリアンヌ(本名ジャンヌ・モーシャン)と知り合う。

11月、父が死去。その3日後にドリアンヌと結婚。内輪だけの結婚式ですます。ジャン29歳、ドリアンヌは4歳上の33歳だった。二人の夫婦生活は7年続くが、ギャバンは幾度となく浮気していた。

1934年

ジュリアン・デュヴィヴィエ監督の『白き処女地』で主役のマドレーヌ・ルノーと共演。この映画のロケでカナダへ行く。ギャバンは開拓民で猟師の役。

『はだかの女王』で黒人混血スターのジョセフィン・ベーカーの恋人役をつとめる。(『はだかの女王』は1935年12月に日本公開され、ジャン・ギャバンの本邦初お目見えとなる。『白き処女地』が日本公開されるのは1936年2月)

1935年

『地の果てを行く』(デュヴィヴィエ監督)の映画化に自ら関わる(映画化権を買う)。原作者のマッコーランと親交をむすぶ。

『地の果てを行く』撮影中のスタジオの前で

(中央にデュヴィヴィエ、右に東和映画社長の川喜田長政)

1936年

『どん底』でジャン・ルノワール監督の映画に初出演し、名優ルイ・ジューヴェと共演。

『望郷』(デュヴィヴィエ監督)の相手役ミレーユ・バランと恋仲になる。

『望郷』日本版ポスター

1937年

1月、『望郷』がフランスで公開され、大ヒット。ギャバンが扮したギャングのペペ・ル・モコが当たり役となる。

6月、『大いなる幻影』(ルノワール監督)がパリで封切られ、絶賛される。

夏、ドイツのウーファ社と契約を結び、ジャン・グレミヨン監督の『愛慾』をベルリンで撮る。相手役はミレーユ・バラン。この映画の後、バランとは別れる。

若きマルセル・カルネ監督と詩人・脚本家ジャック・プレヴェールに知り合う。『霧の波止場』の製作に自ら関わる。11月、クランク・イン。相手役は当時17歳のミシェール・モルガンで、ギャバンは彼女に心惹かれる。ただし、この頃はまだ恋愛関係に発展せず。

『霧の波止場』撮影中、休憩時のスナップ

(左にピエール・ブラッスール、中央にミシェール・モルガン)

1938年

5月、『霧の波止場』公開され、絶賛をあびる。

7月、『獣人』(ルノワール監督)で、少年時代からなりたかった鉄道機関士の役を演じる。

夏、ドイツのウーファ社と契約を結び、『珊瑚礁』に出演。地中海でのロケ撮影のあと、ベルリンの撮影所で相手役のミシェール・モルガンと再会。ドイツと英仏との緊張が高まるが、9月末ミュンヘン協定で一時的に緩和。