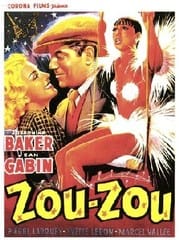

1934年 黒白(スタンダード)85分

〔監督〕マルク・アレグレ

〔撮影〕ミシェル・ケルベル〔美術〕ラザール・メールソン

〔音楽〕ヴァンサン・スコット、ジョルジュ・ヴァン・パリス、アラン・ロマン

〔封切〕1934年12月(フランス)、1935年12月(日本)

こういう他愛のないミュージカル映画を見るのもいいものだ。今はインターネットの時代で、フランスのテレビで放映したこういう古い映画を、奇特な人が録画してYou Tubeにアップしてくれるので、日本にいてもパソコンで見ることができる。もちろん、日本語の字幕スーパーはないが、少しフランス語が分かれば、単純なストリーなので理解できるし、十分楽しめる。『はたかの女王』は、私が昔からずっと見たかった映画で、ようやく念願が叶ったのだ。この映画、実に楽しく、見どころ満載の面白い映画だった。アメリカのミュージカルとはひと味もふた味も違う、いかにもフランスのパリの雰囲気が溢れているミュージカルであった。いや、ミュージカルというより、オペレッタ映画と言ったほうが良いかもしれない。(*You Tubeで、Zouzouを検索するとこの映画が見られる)

『はだかの女王』は、昭和10年12月に日本で公開され、評判になった映画である。この邦題は、「裸の王様」にあやかったようなタイトルだが、なんと刺激的なことか!(戦後再公開されたときは『琥珀の舞姫』に改題されたそうだ)

主演は、かのジョセフィン・ベーカー(フランス語ではジェセフィーヌ・バーケル)。アメリカからフランスへ渡り、当時ヨーロッパ中で爆発的な人気を呼んだ混血歌手である。西洋好きな日本人はみな、「黒いビーナス」の異名をとるこの話題の歌手が初めてスクリーンに登場するというので、映画館へ見に行ったそうだ。なにしろ、ヌード・ダンサーまがいに、黒人の血が半分混じった琥珀色の素晴らしい肢体を見せながらミュージック・ホールの舞台で歌い踊るという話だったので、興味津々、ストリップ小屋でも覗くような好奇心にそそられたのだろう。

そして、みんなこの映画を見てびっくり仰天したらしく、ジョセフィン・ベーカーのファンが日本でも急増したという。

映画評論家の双葉十三郎氏もその一人であった。興奮さめやらないといった感じで、映画評にこう書いている。

――ただひとこと「われジョセフィンを見たゾ!」と云うより仕方がない。その歌の素晴らしさはもとより、その動き、その演技、すべて事々に「百聞は一見に如かず」という言葉を思わずにはいられないものに満ち溢れている。どうも呼び込みの口上みたいになってしまうけれど、何はともあれ話の種、是非一度は御覧あれ、と云いたい。

ところで、この映画には、このあとすぐに大スターになるジャン・ギャバンが相手役で出演している。当時日本では、まだジャン・ギャバンの出演作は一本も紹介されておらず、これがギャバンの本邦初お目見えの映画だった。ギャバンの主演作が4本続いて日本公開されるのは翌昭和11年で、『白き処女地』『上から下まで』『地の果てを行く』『ゴルゴタの丘』の順である。なかでもデュヴィヴィエの傑作『地の果てを行く』が日本におけるギャバン人気を決定的にした代表作であった。

それはともかく、実を言うと私がずっと『はだかの女王』を見たかったのは、若き日のジャン・ギャバンがどういう役をやったのかを確かめたかったのだ。といっても、ギャバンは1904年生まれだから、この映画に出たときはちょうど30歳で、フランスでは映画デビュー4年後、すでに十数本の映画に出演していた。

『はだかの女王』で、ギャバンはジャンといい、ジョセフィン・ベーカーのズズ(映画の原題になっている)に愛される男の役である。ジャンとズズは二人とも孤児で、養父の旅芸人に兄妹のように育てられたのだが、成人してパリに住むようになってから、ズズはジャンを恋人のように慕っているのに対し、ジャンはズズを妹扱いしている。しばらく水兵をしていたジャンが帰ってきて(最初ギャバンはセーラー服で登場)、ミュージック・ホールの照明係になる。ズズは洗濯屋で働いている。ズズは歌の上手な明るい娘で、ミュージック・ホールに洗濯した衣装を届けに行くのも毎日の仕事の一つである。ある日、ズズは、洗濯屋の娘で自分の親友でもある純情可憐なクレールをジャンに紹介する。二人はダンスをしながら(この時ギャバンが「おいで、フィフィーヌ」というシャンソンを歌う)、相思相愛になってしまう。その後、いろいろな出来事があって、ズズは、主役の女性が抜けた代役としてミュージック・ホールに出演し、大評判になり、スターの道を歩んでいくのだが、最愛のジャンには自分の恋心を打ち明けず、親友のクレールにジャンを委ねる、という物語である。

ラストにジョセフィン・ベーカーが舞台で大きな鳥かごの中に入って、大ヒット曲「ハイチ」を唄うところは、切なく感動的であった。

ジャン・ギャバンは、1922年、18歳の頃からミュージック・ホール「フォリー=ベルジェール」でボードビリアンをやっていて、その後大御所のシャンソン歌手ミスタンゲットに見出され、出世し、「ムーラン・ルージュ」や「レ・ブッフ」に出演していたが、映画界に入ったのは26歳の時である。ボードビリアン時代は、モーリス・シュヴァリエに憧れ、その真似が上手だったという。

ジョセフィン・ベーカーは、1906年セントルイス生まれ。ギャバンより2歳年下で、1925年、フランスへ渡って「黒いレヴュー」で注目され、その後フォリー=ベルジェールの大スターになった。その頃ギャバンの出演する劇場は違っていて、ベーカーとギャバンは舞台で共演したことはなかったようだが、互いに顔見知りだったのであろう。

『はだかの女王』を見ると、二人はいかにも仲が良さそうなのだ。ただし、調べてみると、ベーカーはこの頃、この映画の原作・脚本者のペピート・G・アバチーノ(元は舞台の裏方でベーカーと結婚し、マネージャーになった)の奥さんだったし、ギャバンの方は、初婚の相手ギャビー・バッセと別れてしばらく独身だったが、1933年この映画製作中は、二番目の妻になるヌード・ダンサーのドリアヌと深い仲になっていた。

この辺のところは、どうでもいいのだが、この映画を見るとギャバンのモテモテ振りがよく分かるような気がするのだ。

クレール役のイヴェット・ルボンという女優のことはよく知らないが、かなり可愛い娘である。彼女もギャバンに本当にうっとりしているような感じを受ける。

また、初めの方にまだ人気女優になる前のヴィヴィアンヌ・ロマンスが出ていた。水兵のギャバンとテーブルで話をするだけの役だった。ヴィヴィアンヌ・ロマンスは、デュヴィヴィエの『地の果てを行く』『我等の仲間』でもギャバンと共演した女優で、後年『地下室のメロディー』でギャバンの妻の役もやっている女優である。

言い忘れたが、『はだかの女王』の監督はマルク・アレグレで、作家のアンドレ・ジイドの甥で、マルクの弟のイヴ・アレグレも映画監督であった。マルク・アレグレという監督は、この『はだかの女王』の翌年に作った『乙女の湖』で脚光を浴びた監督で、その後多くの娯楽映画を作っているが、ギャバンの映画を監督したのはこれ1本である。彼は、新人俳優(主に女優)を売り出すのに長けた監督で、シモーヌ・シモン、ミシェール・モルガン、戦後はジェラール・フィリップ、ブリジット・バルドーも彼の映画から羽ばたいていったという。

『はだかの女王』のジャン・ギャバンは、その後のジャン・ギャバンとまったく変わらず、例によって話し方も演技も自然体だった。もうこの頃には映画俳優として手馴れたもので、スターの輝きも感じられる。

最後に前に引用した双葉十三郎氏がこの映画で見たギャバンの第一印象を付け加えておきたい。

――『上から下まで』や『白き処女地』が封切られないのでまだわが国では未知数ではあるが、あちらでは今や人気の頂点にあり、ぼくとしてもまたその良さに折紙をつけてもよい。ジャンが現れる幾つかの場面の如き、街を歩く水夫としての彼が描き出す風景にしろ、下町の哥兄(あにい)としての彼が洗濯娘イヴェット・ルボンと醸し出す恋の下町風な情緒にしろ、まことに快く印象に残される。踊場の場面が惚れ惚れする程よい。ここで彼は「フィフィーヌ」を唄うのである。この場面を見たら誰もが早速この歌を口ずさみたくなるに違いない。

と褒め上げている。さすがに双葉先生はけい眼の評論家であった。