(茅舎追想その十二)茅舎の『白痴』と龍子の「ドストエフスキー」好き

茅舎の第三句集『白痴』は不思議な句集である。その「序」に、「新婚の清を祝福して贈る 白痴茅舎」とある。「新婚の清」の「清」とは、龍子の次男の清のことである。清は明治四十二年(一九〇九)の生まれで、その前年に長男の昇が没しており、清は龍子家の継嗣ということになる。

茅舎は、龍子の十二歳の年下だが、茅舎と甥っ子の清とも、十二歳の開きがある。茅舎は、昭和三年(一九二六)に母ゆきが亡くなってから、父寿山堂と共に龍子が建ててくれた家(青露庵)に移り住み、そこで、龍子・夏子ご夫妻の庇護下で暮らすこととなる。

この青露庵での茅舎の身辺にあって、最も茅舎と親しい、いわば、茅舎の弟のような方が、この清ということになる。その清の新婚に際して贈る句集が、茅舎の『白痴』なのである。

それにしても、「白痴茅舎」というのが気にかかる。この「白痴茅舎」、そして、句集名の『白痴』は、次の句に由来があるのだろう。

○栗の花白痴四十の紺絣(こんがすり)

この句は茅舎の自嘲的な自画像であろう。「白い栗の花が咲いている。それを見ながら、病身のため、四十にもなっても、昔の白い紺絣の「洟垂れ小僧」のままで、まるで無能無才の『白痴』そのものだ」というようなことであろうか。

当時の、茅舎の句境について、「川端茅舎(香西照雄)」(『俳句講座八』「現代作家論」所収)で次のように記している。

[彼は『華厳』の自跋に、「濁り」から遠ざかっていたいといった意味のことを書いている。「独り澄む」を保ってゆくためには、「濁り」すなわち他人の煩悩を正視することを時に避けなければならなかったのだ。つまり衆生済度へ進む「見ちゃいられない心」もあったが、逃避へ退(しざ)る「見ちゃいられない心」もあったのである。病身のためでもあったこの逃避は、句境をますます浄土化したが、反面、時代や社会の百八煩悩を正しく審判すべき日を曇らせたことも歪めない。第二次大戦中、彼は献身や犠牲の声々に呼び戻されて、個人的求道の果てに到達した遠い浄土から還ってきた。しかし社会的存在としての彼は、異母兄の庇護下にある病隠者に過ぎない。「無為にして日がな空蝉もてあそぶ」といった無力感と鑑賞が襲う。浄土を支える心の張りを失ったため、句境の光彩が褪せる。そして「糞真面目」(茅舎)で清純で『華厳』的な自分を『白痴』と自嘲的逆説的に偽装したり、また一方では反動的に戦争へ協力する「ますらを」的勇気を振るい起こしたりする。]

この、〈「糞真面目」(茅舎)で清純で『華厳』的な自分を『白痴』と自嘲的逆説的〉に表現したもの、それが、茅舎の、この身内の者や知人などを主として対象としている句集の、『白痴』という、この句集の題名なのではなかろうか。

それは、「良寛」(法号)の「大愚」(道号)と同じような意(「大賢に対する大愚)で、「茅舎」(公的な「晴(れ)」の俳号)に対する「白痴」(私的な「褻」の俳号)、そして、「大愚良寛」に擬して「白痴茅舎」というのが、この『白痴』という句集の、その「序」に草したところの「白痴茅舎」なのではなかろうか。

と同時に、「新婚の清を祝福して贈る」ということは、「新しい家庭を持ち、そして、出征していく、最も親しい弟のような甥の、川端家の継嗣の、清に、この『白痴』なる句集から、この『白痴』という句集を編んだ、『白痴茅舎』という一人の薄倖な俳人の生き様の、何もかも見て取って欲しい。必ずや生きながらえて帰って来て欲しい」というようなことをも意図しているのではなかろうか。

とにもかくにも、この句集の題名の『白痴』、そして、その「序」の「白痴茅舎」というのは、「大愚」そして「大愚良寛」の、江戸時代の聖僧・良寛をそのバックにしたものと理解するのが素直のように思えたのである。

しかし、茅舎の異母兄の龍子が、大の「ロシア文学」の愛好者で、大の「ドストエフスキー」の愛読者と知って、茅舎の、第三句集『白痴』も、誰しもが、この二字に接して抱くところの、ドストエフスキーの名作『白痴』に由来があり、そして、茅舎は、その『白痴』の純真無垢の主人公・ムイシュキン公爵に擬して、「白痴茅舎」を、その「序」に記したと、そんな思いに駆られて来たのである。

その龍子の「ロシア文学・ドストエフスキー」愛好者であったということについて、「龍子明暗(菊地芳一郎稿)」(『川端龍子(菊地芳一郎著)』所収)から抜粋をして置きたい。

[私(龍子)に最も大きな影響を与えたものは、ロシア文学でしょう。勿論、ロシア文学といっても漠然たる話ですが、特に、トルストイとドストイェフスキーなどは殆ど全体を愛読したほどでした。就中、ドストイェフスキーの影響は大きかったように思います。第十回院展に「賭博者」などという画を描いたのは、ドストイェフスキーの小説から題材を得たというわけではありませんが、その題名は彼の小説のそれから得たものです。云々]

この一文に接して、「龍子→茅舎→清」という、この川端家の三人を結びつけるものとして、ドストエフスキーの『白痴』という長編小説が、何かしらのキィワードになっているような、そんな思いも抱いてきたのである。

(かって、ネット記事で、龍子のご子息の清さんのご家族の森谷香取さんが、「川端茅舎――俳人川端茅舎と思い出の中の親族――」を目にした。現在、その一部きりしか、目にすることが出来ないが、そのアドレスと、「龍子・茅舎・清」の三人の写真を掲載して置きたい。)

http://www.ne.jp/asahi/inlet/jomonjin/bousha_04.html

(茅舎追想その十三)龍子の「龍子記念館」と茅舎の「青露庵」

東京都大田区の「馬込文士村」については、地元で掲示板や散策マップなどを完備して、

年間をとおしての「馬込観光スケジュール」の多彩な行事も実施されているようである。ネットの世界でも、大田区関連の公的なものから、ここを訪れての様々な情報などを目にすることができる。

この「馬込文士村」の一角に、龍子の「龍子記念館」と茅舎の「青露庵句碑」がある。

「龍子記念館」については、次のアドレスの「大田区ホームページ」で次のように紹介されている。

http://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/hakubutsukan/ryuushikinenkan/index.html

(龍子記念館)

[大正、昭和の日本画壇の巨匠、龍子の作品を展示。 日本画の巨匠として知られる川端龍子(1885年から1966年)は、 馬込文士村の住人の一人。 そのスケールの大きな作品を常時、展示しています。記念館は龍子が喜寿を記念し、自身の代表作を展示し公開するために、 昭和37年(1962年)に建設したものです。 建物は龍子自身が設計したもので、タツノオトシゴの形をしています。平成3年(1991年)11月3日に、区立の施設としてオープンしました。]

(龍子公園)

[日本画の巨匠、川端龍子氏の居宅跡地(記念館の道路をはさんだ向かい)を区立公園としたもので、園内には旧居、画室(アトリエ)、木々が茂る庭園がこざいます。これらの建物は画伯自ら設計し、亡くなる昭和41年までここで過ごしました。芽吹く草木や、庭に集う鳥たちを眺めると、「画人生涯筆一管」を標榜した画伯の暮らしぶりがしのばれます。]

川端茅舎の旧居跡(青露庵)・句碑などは、「馬込文士村散策マップ」などには記載されているが、上記の「大田区ホームページ」で探すのは容易ではない。ネット情報もいろいろあるが、次のものなどが参考となる。

http://1daikonen8an.at.webry.info/201003/article_3.html

(青露庵跡地の解説板)

[龍子記念館から十分ちょっと本門寺の方へ歩くと青露庵に出る。龍子の異母弟、川端茅舎が住んでいた処で、むかしは桐里町と云い、道一本馬込町を越えた場所である。茅舎も馬込文士村の一人として遇されている。青露庵跡地に解説板が立っていて、そこに七句ばかり載せてある。

つばはいてはこべ花咲く溝と知る

せりの根を洗いし溝にかみそりも

草萌えて馬大王座を既に占む

万福寺門前あぜを塗る田なし

梅の丘をけずりてせりの田を埋む

鶯の丘をラッパや豆腐売り

鶯のこだまの九十九谷かな

これらの句は茅舎の代表句とは云えまい。代表句ならば、<金剛の露ひとつぶや石の上>、<ひらひらと月光降りぬ貝割菜>、<ぜんまいののの字ばかりの寂光土>、<約束の寒の土筆を煮てください>、<朴散華即ち知れぬ行方かな>など、挙げれば数え切れないほどある。

どうして代表的な句が選ばれなかったのか。想像するに、茅舎と馬込との関係、すなわち馬込文士としての茅舎をアピールしたかったのだろう。だから、はこべ、鶯、梅、丘、万福寺とか九十九谷とか、馬込らしい風物を知らしめている句が選べれている。とは云うものの、それなら<鶯や桐里町へ小盗人>、<生馬の身を大根でうづめけり>とか、いろいろあるし、代表句として、私が試みに挙げた句も青露庵時代の句が多いと思う。そんなことを、ここを通る度にいつも不思議に思うのだ。でも、何度も読んでいると、これらの句ものびのびと明るく長閑で、さすがに馬込をうまく詠んでいる茅舎の句と思えて来るのも確かだ。なお、この七句は昭和初期から茅舎の亡くなる十五年までの間の句だと思うのだが、馬込地区が農村からだんだん都市化されてゆく有様も、これらの句から垣間見られるような気がする。]

この解説板と共に「茅舎旧居青露庵」という石碑があり、それが句碑を兼ねており、次の句が刻まれている。

○ 玉芒ぎざぎざの露ながれけり (「きざぎざ」は濁点なし。二倍送り記号の表示)

この句は茅舎の代表句ではなかろう。また、茅舎に関する文献などでも、この句を取り上げて鑑賞しているものも皆無に近い。また、現在では、この句碑が一部不鮮明で、同時の作と思われる「玉芒みだれて露を凝らしけり」と紹介されているものも目にする。

この句は、昭和七年作で、茅舎の第一句集『川端茅舎句集』では、冒頭の「秋の部」で、「露」の句を二十六句続けて、「露の茅舎」と称えられるのだが、その二十六句のうちの二十二番目に出てくるものである。

この句の「玉芒」というのは、「玉のような露が宿っている芒」という意で、茅舎の造語であろうか。「芒」(秋の季語)と「露」(秋の季語)の「季重り」であるが、「芒」の句というよりも「露」の句で、この「玉芒」の「玉」がそれを暗示していて、「季重り」を回避しているようで、技巧的な句でもある。「ぎざぎざ」も、畳語の擬態語で、「オノマトペ」(擬音語と擬態語を総称しての擬声語)の「茅舎」と言われるほどに、茅舎が多用している特色の一つで、茅舎ならではの句という印象は受ける。

しかし、この句を「青露庵」の旧居跡の句碑に選句したのは、やはり、「馬込文士村」の、馬込らしい風物ということに視点を当ててのものなのかも知れない。

茅舎には、龍子が伊豆修善寺に建てた「ひろびろと露曼陀羅の芭蕉かな」の句碑があるが、この地には、龍子の別邸の「青々居」がある。茅舎の旧居の「青露庵」といい、龍子の別邸の「青々居」といい、この「青」というのは、龍子の「青龍社」の「青」と、さらには、「川端家」の「川」を暗示するものなのかも知れない。

ちなみに、茅舎の第三句集の『白痴』の冒頭の章は、「青淵」で、これは「川端」の意で、

茅舎が、この章名を用いたのが察知されるのである。

なお、現在、「龍子公園」となっている、龍子の旧居は、「御形荘」(おぎょうそう)と命名され、それは、「当時この辺リは人家もまばらで、あちこちに蓮田が点在するのどかな田園がつづき、春には路傍に可憐な母子草(おぎょう)の花が乱れ咲くところから」とのことである(龍子公園内の解説板)。

この「母子草(ははこくさ)」の別名の「御形(おぎょう)」は、龍子の「青龍社」の前身の画塾の「御形塾(おぎょうじゅく)」でも使われており、これは、龍子の、薄倖な生涯を送った、その実母(勢以)の影が見え隠れしているように思われるのである。

ちなみに、龍子が、昭和三十七年(一九六二)の喜寿を記念して、旧居前に自ら設計・建築して、翌三十八年に開館した「龍子記念館」は、上から見ると「龍の落し子」の形をしていて、この「龍の落し子」は、他ならず、「龍子」の画号に由来があることは言うまでもない。

(茅舎追想その十四)茅舎の「朴散華」と龍子の「爆弾散華」

○ 朴散華即ちしれぬ行方かな

茅舎に打ち込んで三十有余年と記している、詩人三好達治の側近で、「内観造型論」主唱者の俳人、石原八束は、その『川端茅舎』(桜楓社)の著の中で、この掲出の句について、次のような鑑賞文を寄せている。

[茅舎川端信一(のぶかず)は昭和十六年七月十七日に絶命したが、その二日前の十五日の夜、深川正一郎から、この句がその日にはまだ未刊の「ホトトギス」八月号雑詠の巻頭になっていることを聞かされて喜んだという。十六日の夜には別途「石枕」の句(注:「石枕してわれ蝉か泣き時雨」)が清記されて投句され、これは九月号の巻頭になった。むろん絶筆である。つまり両句は一ヶ月ほど間をおいて作られたわけであるけれども、両句とも辞世の句と見ていいだろう。句の成果から言えば、これ程の佳品傑作をもって、その生涯を収束した俳人は稀であろう。芭蕉の臨終の句「旅に病んで夢は枯野をかけめぐる」や蕪村の「白梅に明くる夜ばかりとなりにけり」などに比しても少しも遜色がない。朴の木を庭前に植え、その花を愛した茅舎が、それにみずからの運命の象徴を見て、縹渺(ひょうびょう)たる詩韻をただよわせたところに、この俳人茅舎の見事さがあるのだ。〈しれぬ行方かな〉と言い終えた後のむなしさと言うか人生無常の空虚感が、上五の〈朴散華〉に戻って韻くところにこの運命の象徴がある。むろん、実在の朴の花は咲いたあとすぐ黄色くしなびてしまって散ることはない。だから尚さらにこの朴散華が見事に生きた言葉として残るのだ。]

茅舎が亡くなって四年後の、昭和二十年(一九四五)終戦の年、六十歳を迎えた龍子は、その第十七回青龍展に、「爆弾散華」を出品する。この題名の「爆弾散華」の「散華」は、亡き異母弟茅舎の、傑作中の傑作句の、絶唱、「朴散華即ちしれぬ行方かな」の、その「朴散華」の、その「散華」に他ならないであろう。この龍子の「爆弾散華」について、次のアドレスで、次のような感動的な評を載せている。

http://plaza.rakuten.co.jp/mashenka/diary/200511230001/

[ちらしで見たときは、爆弾のように勢いよく成長し、咲き誇る草花の絵かと思っていたが、違った。実際に終戦直前に、龍子の家が空襲を受け、散ってしまった庭のトマトや草花の絵だった。爆弾にやられてしまったのに、この華やかさ、美しさ、そして強さ。暴力を受けながらもそれに負けていない生命の姿。緑が濃く、背景の金箔と対照的。これを描いた龍子の心もちはどんなだっただろうか。家は倒壊し、庭には7メートルの穴があき、今では池になっていると言う。使用人も死に、アトリエと家族はかろうじて無事で、終戦直後の生きるのさえ必死な時期に、これを描いた。優美な作品を。驚くべき画家としての魂だと感じ入った。]

さらに付け加えるならば、その終戦の一年前の七月十七日に、最愛の夏子夫人を失い、その十一月四日には、三男崇が、南方戦線ニューギニアで戦死している。

この龍子の「爆弾散華」の、その「背景の金箔」と、さらに、そこに、砂子で金箔をまいたような、その「散華」の様は、まさに、「茅舎浄土」そのものであろう。ここに、龍子の「御形荘」(母子草荘)の「トマトや草花」を、茅舎の「青露庵」の「朴の花」にしたならば、まさに、茅舎の絶唱の、「朴の花即ちしれぬ行方かな」であろう。

○ 朴の花即ちしれぬ行方かな 青露庵茅舎

○ 母子草爆弾散華即ちしれぬ行方かな 御形荘龍子

茅舎の第三句集『白痴』は不思議な句集である。その「序」に、「新婚の清を祝福して贈る 白痴茅舎」とある。「新婚の清」の「清」とは、龍子の次男の清のことである。清は明治四十二年(一九〇九)の生まれで、その前年に長男の昇が没しており、清は龍子家の継嗣ということになる。

茅舎は、龍子の十二歳の年下だが、茅舎と甥っ子の清とも、十二歳の開きがある。茅舎は、昭和三年(一九二六)に母ゆきが亡くなってから、父寿山堂と共に龍子が建ててくれた家(青露庵)に移り住み、そこで、龍子・夏子ご夫妻の庇護下で暮らすこととなる。

この青露庵での茅舎の身辺にあって、最も茅舎と親しい、いわば、茅舎の弟のような方が、この清ということになる。その清の新婚に際して贈る句集が、茅舎の『白痴』なのである。

それにしても、「白痴茅舎」というのが気にかかる。この「白痴茅舎」、そして、句集名の『白痴』は、次の句に由来があるのだろう。

○栗の花白痴四十の紺絣(こんがすり)

この句は茅舎の自嘲的な自画像であろう。「白い栗の花が咲いている。それを見ながら、病身のため、四十にもなっても、昔の白い紺絣の「洟垂れ小僧」のままで、まるで無能無才の『白痴』そのものだ」というようなことであろうか。

当時の、茅舎の句境について、「川端茅舎(香西照雄)」(『俳句講座八』「現代作家論」所収)で次のように記している。

[彼は『華厳』の自跋に、「濁り」から遠ざかっていたいといった意味のことを書いている。「独り澄む」を保ってゆくためには、「濁り」すなわち他人の煩悩を正視することを時に避けなければならなかったのだ。つまり衆生済度へ進む「見ちゃいられない心」もあったが、逃避へ退(しざ)る「見ちゃいられない心」もあったのである。病身のためでもあったこの逃避は、句境をますます浄土化したが、反面、時代や社会の百八煩悩を正しく審判すべき日を曇らせたことも歪めない。第二次大戦中、彼は献身や犠牲の声々に呼び戻されて、個人的求道の果てに到達した遠い浄土から還ってきた。しかし社会的存在としての彼は、異母兄の庇護下にある病隠者に過ぎない。「無為にして日がな空蝉もてあそぶ」といった無力感と鑑賞が襲う。浄土を支える心の張りを失ったため、句境の光彩が褪せる。そして「糞真面目」(茅舎)で清純で『華厳』的な自分を『白痴』と自嘲的逆説的に偽装したり、また一方では反動的に戦争へ協力する「ますらを」的勇気を振るい起こしたりする。]

この、〈「糞真面目」(茅舎)で清純で『華厳』的な自分を『白痴』と自嘲的逆説的〉に表現したもの、それが、茅舎の、この身内の者や知人などを主として対象としている句集の、『白痴』という、この句集の題名なのではなかろうか。

それは、「良寛」(法号)の「大愚」(道号)と同じような意(「大賢に対する大愚)で、「茅舎」(公的な「晴(れ)」の俳号)に対する「白痴」(私的な「褻」の俳号)、そして、「大愚良寛」に擬して「白痴茅舎」というのが、この『白痴』という句集の、その「序」に草したところの「白痴茅舎」なのではなかろうか。

と同時に、「新婚の清を祝福して贈る」ということは、「新しい家庭を持ち、そして、出征していく、最も親しい弟のような甥の、川端家の継嗣の、清に、この『白痴』なる句集から、この『白痴』という句集を編んだ、『白痴茅舎』という一人の薄倖な俳人の生き様の、何もかも見て取って欲しい。必ずや生きながらえて帰って来て欲しい」というようなことをも意図しているのではなかろうか。

とにもかくにも、この句集の題名の『白痴』、そして、その「序」の「白痴茅舎」というのは、「大愚」そして「大愚良寛」の、江戸時代の聖僧・良寛をそのバックにしたものと理解するのが素直のように思えたのである。

しかし、茅舎の異母兄の龍子が、大の「ロシア文学」の愛好者で、大の「ドストエフスキー」の愛読者と知って、茅舎の、第三句集『白痴』も、誰しもが、この二字に接して抱くところの、ドストエフスキーの名作『白痴』に由来があり、そして、茅舎は、その『白痴』の純真無垢の主人公・ムイシュキン公爵に擬して、「白痴茅舎」を、その「序」に記したと、そんな思いに駆られて来たのである。

その龍子の「ロシア文学・ドストエフスキー」愛好者であったということについて、「龍子明暗(菊地芳一郎稿)」(『川端龍子(菊地芳一郎著)』所収)から抜粋をして置きたい。

[私(龍子)に最も大きな影響を与えたものは、ロシア文学でしょう。勿論、ロシア文学といっても漠然たる話ですが、特に、トルストイとドストイェフスキーなどは殆ど全体を愛読したほどでした。就中、ドストイェフスキーの影響は大きかったように思います。第十回院展に「賭博者」などという画を描いたのは、ドストイェフスキーの小説から題材を得たというわけではありませんが、その題名は彼の小説のそれから得たものです。云々]

この一文に接して、「龍子→茅舎→清」という、この川端家の三人を結びつけるものとして、ドストエフスキーの『白痴』という長編小説が、何かしらのキィワードになっているような、そんな思いも抱いてきたのである。

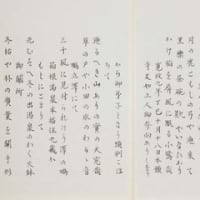

(かって、ネット記事で、龍子のご子息の清さんのご家族の森谷香取さんが、「川端茅舎――俳人川端茅舎と思い出の中の親族――」を目にした。現在、その一部きりしか、目にすることが出来ないが、そのアドレスと、「龍子・茅舎・清」の三人の写真を掲載して置きたい。)

http://www.ne.jp/asahi/inlet/jomonjin/bousha_04.html

(茅舎追想その十三)龍子の「龍子記念館」と茅舎の「青露庵」

東京都大田区の「馬込文士村」については、地元で掲示板や散策マップなどを完備して、

年間をとおしての「馬込観光スケジュール」の多彩な行事も実施されているようである。ネットの世界でも、大田区関連の公的なものから、ここを訪れての様々な情報などを目にすることができる。

この「馬込文士村」の一角に、龍子の「龍子記念館」と茅舎の「青露庵句碑」がある。

「龍子記念館」については、次のアドレスの「大田区ホームページ」で次のように紹介されている。

http://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/hakubutsukan/ryuushikinenkan/index.html

(龍子記念館)

[大正、昭和の日本画壇の巨匠、龍子の作品を展示。 日本画の巨匠として知られる川端龍子(1885年から1966年)は、 馬込文士村の住人の一人。 そのスケールの大きな作品を常時、展示しています。記念館は龍子が喜寿を記念し、自身の代表作を展示し公開するために、 昭和37年(1962年)に建設したものです。 建物は龍子自身が設計したもので、タツノオトシゴの形をしています。平成3年(1991年)11月3日に、区立の施設としてオープンしました。]

(龍子公園)

[日本画の巨匠、川端龍子氏の居宅跡地(記念館の道路をはさんだ向かい)を区立公園としたもので、園内には旧居、画室(アトリエ)、木々が茂る庭園がこざいます。これらの建物は画伯自ら設計し、亡くなる昭和41年までここで過ごしました。芽吹く草木や、庭に集う鳥たちを眺めると、「画人生涯筆一管」を標榜した画伯の暮らしぶりがしのばれます。]

川端茅舎の旧居跡(青露庵)・句碑などは、「馬込文士村散策マップ」などには記載されているが、上記の「大田区ホームページ」で探すのは容易ではない。ネット情報もいろいろあるが、次のものなどが参考となる。

http://1daikonen8an.at.webry.info/201003/article_3.html

(青露庵跡地の解説板)

[龍子記念館から十分ちょっと本門寺の方へ歩くと青露庵に出る。龍子の異母弟、川端茅舎が住んでいた処で、むかしは桐里町と云い、道一本馬込町を越えた場所である。茅舎も馬込文士村の一人として遇されている。青露庵跡地に解説板が立っていて、そこに七句ばかり載せてある。

つばはいてはこべ花咲く溝と知る

せりの根を洗いし溝にかみそりも

草萌えて馬大王座を既に占む

万福寺門前あぜを塗る田なし

梅の丘をけずりてせりの田を埋む

鶯の丘をラッパや豆腐売り

鶯のこだまの九十九谷かな

これらの句は茅舎の代表句とは云えまい。代表句ならば、<金剛の露ひとつぶや石の上>、<ひらひらと月光降りぬ貝割菜>、<ぜんまいののの字ばかりの寂光土>、<約束の寒の土筆を煮てください>、<朴散華即ち知れぬ行方かな>など、挙げれば数え切れないほどある。

どうして代表的な句が選ばれなかったのか。想像するに、茅舎と馬込との関係、すなわち馬込文士としての茅舎をアピールしたかったのだろう。だから、はこべ、鶯、梅、丘、万福寺とか九十九谷とか、馬込らしい風物を知らしめている句が選べれている。とは云うものの、それなら<鶯や桐里町へ小盗人>、<生馬の身を大根でうづめけり>とか、いろいろあるし、代表句として、私が試みに挙げた句も青露庵時代の句が多いと思う。そんなことを、ここを通る度にいつも不思議に思うのだ。でも、何度も読んでいると、これらの句ものびのびと明るく長閑で、さすがに馬込をうまく詠んでいる茅舎の句と思えて来るのも確かだ。なお、この七句は昭和初期から茅舎の亡くなる十五年までの間の句だと思うのだが、馬込地区が農村からだんだん都市化されてゆく有様も、これらの句から垣間見られるような気がする。]

この解説板と共に「茅舎旧居青露庵」という石碑があり、それが句碑を兼ねており、次の句が刻まれている。

○ 玉芒ぎざぎざの露ながれけり (「きざぎざ」は濁点なし。二倍送り記号の表示)

この句は茅舎の代表句ではなかろう。また、茅舎に関する文献などでも、この句を取り上げて鑑賞しているものも皆無に近い。また、現在では、この句碑が一部不鮮明で、同時の作と思われる「玉芒みだれて露を凝らしけり」と紹介されているものも目にする。

この句は、昭和七年作で、茅舎の第一句集『川端茅舎句集』では、冒頭の「秋の部」で、「露」の句を二十六句続けて、「露の茅舎」と称えられるのだが、その二十六句のうちの二十二番目に出てくるものである。

この句の「玉芒」というのは、「玉のような露が宿っている芒」という意で、茅舎の造語であろうか。「芒」(秋の季語)と「露」(秋の季語)の「季重り」であるが、「芒」の句というよりも「露」の句で、この「玉芒」の「玉」がそれを暗示していて、「季重り」を回避しているようで、技巧的な句でもある。「ぎざぎざ」も、畳語の擬態語で、「オノマトペ」(擬音語と擬態語を総称しての擬声語)の「茅舎」と言われるほどに、茅舎が多用している特色の一つで、茅舎ならではの句という印象は受ける。

しかし、この句を「青露庵」の旧居跡の句碑に選句したのは、やはり、「馬込文士村」の、馬込らしい風物ということに視点を当ててのものなのかも知れない。

茅舎には、龍子が伊豆修善寺に建てた「ひろびろと露曼陀羅の芭蕉かな」の句碑があるが、この地には、龍子の別邸の「青々居」がある。茅舎の旧居の「青露庵」といい、龍子の別邸の「青々居」といい、この「青」というのは、龍子の「青龍社」の「青」と、さらには、「川端家」の「川」を暗示するものなのかも知れない。

ちなみに、茅舎の第三句集の『白痴』の冒頭の章は、「青淵」で、これは「川端」の意で、

茅舎が、この章名を用いたのが察知されるのである。

なお、現在、「龍子公園」となっている、龍子の旧居は、「御形荘」(おぎょうそう)と命名され、それは、「当時この辺リは人家もまばらで、あちこちに蓮田が点在するのどかな田園がつづき、春には路傍に可憐な母子草(おぎょう)の花が乱れ咲くところから」とのことである(龍子公園内の解説板)。

この「母子草(ははこくさ)」の別名の「御形(おぎょう)」は、龍子の「青龍社」の前身の画塾の「御形塾(おぎょうじゅく)」でも使われており、これは、龍子の、薄倖な生涯を送った、その実母(勢以)の影が見え隠れしているように思われるのである。

ちなみに、龍子が、昭和三十七年(一九六二)の喜寿を記念して、旧居前に自ら設計・建築して、翌三十八年に開館した「龍子記念館」は、上から見ると「龍の落し子」の形をしていて、この「龍の落し子」は、他ならず、「龍子」の画号に由来があることは言うまでもない。

(茅舎追想その十四)茅舎の「朴散華」と龍子の「爆弾散華」

○ 朴散華即ちしれぬ行方かな

茅舎に打ち込んで三十有余年と記している、詩人三好達治の側近で、「内観造型論」主唱者の俳人、石原八束は、その『川端茅舎』(桜楓社)の著の中で、この掲出の句について、次のような鑑賞文を寄せている。

[茅舎川端信一(のぶかず)は昭和十六年七月十七日に絶命したが、その二日前の十五日の夜、深川正一郎から、この句がその日にはまだ未刊の「ホトトギス」八月号雑詠の巻頭になっていることを聞かされて喜んだという。十六日の夜には別途「石枕」の句(注:「石枕してわれ蝉か泣き時雨」)が清記されて投句され、これは九月号の巻頭になった。むろん絶筆である。つまり両句は一ヶ月ほど間をおいて作られたわけであるけれども、両句とも辞世の句と見ていいだろう。句の成果から言えば、これ程の佳品傑作をもって、その生涯を収束した俳人は稀であろう。芭蕉の臨終の句「旅に病んで夢は枯野をかけめぐる」や蕪村の「白梅に明くる夜ばかりとなりにけり」などに比しても少しも遜色がない。朴の木を庭前に植え、その花を愛した茅舎が、それにみずからの運命の象徴を見て、縹渺(ひょうびょう)たる詩韻をただよわせたところに、この俳人茅舎の見事さがあるのだ。〈しれぬ行方かな〉と言い終えた後のむなしさと言うか人生無常の空虚感が、上五の〈朴散華〉に戻って韻くところにこの運命の象徴がある。むろん、実在の朴の花は咲いたあとすぐ黄色くしなびてしまって散ることはない。だから尚さらにこの朴散華が見事に生きた言葉として残るのだ。]

茅舎が亡くなって四年後の、昭和二十年(一九四五)終戦の年、六十歳を迎えた龍子は、その第十七回青龍展に、「爆弾散華」を出品する。この題名の「爆弾散華」の「散華」は、亡き異母弟茅舎の、傑作中の傑作句の、絶唱、「朴散華即ちしれぬ行方かな」の、その「朴散華」の、その「散華」に他ならないであろう。この龍子の「爆弾散華」について、次のアドレスで、次のような感動的な評を載せている。

http://plaza.rakuten.co.jp/mashenka/diary/200511230001/

[ちらしで見たときは、爆弾のように勢いよく成長し、咲き誇る草花の絵かと思っていたが、違った。実際に終戦直前に、龍子の家が空襲を受け、散ってしまった庭のトマトや草花の絵だった。爆弾にやられてしまったのに、この華やかさ、美しさ、そして強さ。暴力を受けながらもそれに負けていない生命の姿。緑が濃く、背景の金箔と対照的。これを描いた龍子の心もちはどんなだっただろうか。家は倒壊し、庭には7メートルの穴があき、今では池になっていると言う。使用人も死に、アトリエと家族はかろうじて無事で、終戦直後の生きるのさえ必死な時期に、これを描いた。優美な作品を。驚くべき画家としての魂だと感じ入った。]

さらに付け加えるならば、その終戦の一年前の七月十七日に、最愛の夏子夫人を失い、その十一月四日には、三男崇が、南方戦線ニューギニアで戦死している。

この龍子の「爆弾散華」の、その「背景の金箔」と、さらに、そこに、砂子で金箔をまいたような、その「散華」の様は、まさに、「茅舎浄土」そのものであろう。ここに、龍子の「御形荘」(母子草荘)の「トマトや草花」を、茅舎の「青露庵」の「朴の花」にしたならば、まさに、茅舎の絶唱の、「朴の花即ちしれぬ行方かな」であろう。

○ 朴の花即ちしれぬ行方かな 青露庵茅舎

○ 母子草爆弾散華即ちしれぬ行方かな 御形荘龍子