筋強直性ジストロフィー 1 型の疾患修飾薬としてのメトホルミン

Int J Mol Sci 2022; 23: 2391

doi: 10.3390/ijms23052901.

筋強直性ジストロフィー 1 型(myotonic dystrophy type 1: DM1)は、遺伝に起因する多系統疾患である。進行性の筋力低下、筋萎縮、筋強直が顕著な神経筋疾患であるが、複数の臓器における臨床症状も一般に認める。概して、DM1 の特徴は老化の促進に似ている。

現在のところ、筋緊張性ジストロフィー患者に対する治療法や特異的な治療法はない。しかし、近年、DM1 患者に対する新たな治療戦略の可能性を見出すために多大な努力が払われている。メトホルミン (metformin) はビグアナイド系糖尿病治療薬であり、細胞および生体レベルで老化を遅らせる可能性がある。DM1 では、メトホルミンがこの疾患の複数の表現型を改善することが、さまざまな研究によって明らかにされている。本総説では、メトホルミンが DM1 と闘うための新規治療薬であることを示す最近の知見と、それらの老化との関連について概説する。

1. 筋強直性ジストロフィー 1 型

筋強直性ジストロフィー(myotonic dystrophy: DM)は優性遺伝性の多系統疾患であり、筋強直、筋力低下、筋ジストロフィー、早期発症白内障、心伝導障害、内分泌障害、および新生物発症リスクの上昇という中核的特徴を共有している。

DM は、臨床的および分子学的特徴に基づいて、2 つの異なる型に分類される。DM1 型(Dystrophia myotonica type I: DM1, OMIM#160900, Steinert 病としても知られる)と DM2 型(Dystrophia myotonica type 2: DM2, OMIM#602668)である。

ハンス・シュタイナート(Hans Steinert)が DM について初めて記述したのは 1 世紀以上も前のことである。しかし、DM1 の分子的原因が特定されたのは、それから 90 年後のことである。1992 年、DM1 は Dystrophia Myotonic Protein Kinase: DMPK 遺伝子のの 3′-ノンコーディング領域における CTG(シトシン-チミン-グアニン)トリヌクレオチドリピートの不安定な伸長によって引き起こされることが報告された。 一方、DM2 は Cellular Nucleic Acid Binding Protein: CNBP gene、しばしばジンクフィンガー 9 遺伝子 [zinc finger 9 gene: ZNF9] とも呼ばれる)の第 1 イントロンにCCTG(シトシン-シトシン-チミン-グアニン)4 塩基反復の不安定な拡張を認める。

両疾患とも、複数の組織に悪影響を及ぼすいくつかの下流エフェクター遺伝子のスプライシング変化によって特徴付けられ、複雑な臨床症状を引き起こす。DM 患者は、心筋、骨格筋、平滑筋の 3 つのタイプの筋肉に影響を及ぼす多様な症状に悩まされる。

DM1 は主に遠位筋に影響を及ぼし、1 型線維 (type 1 fiber) の顕著な消失を示すのに対し、DM2 は近位筋と 2 型線維 (type 2 fiber) に影響を及ぼす。

1 型線維と 2 型線維

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.tsukuba.ac.jp/journal/pdf/p20230324143000.pdf&ved=2ahUKEwjQ6Lyw1dyIAxU9klYBHSf_NwgQFnoECCkQAQ&usg=AOvVaw22z3e_ZuTUqDbGFLtVMwKv

さらに、DM 患者は多系統の変性過程を示す。DM1 は DM2 よりも一般的で、より重篤な表現型である。実際、DM1 は成人型筋ジストロフィーの最も一般的な病型であり、世界中で 8,000 人に 1 人(または 12.5 人/100,000 人)が罹患している。しかし、最近の研究では、有病率は過小評価されており、48/100,000 人と推定されている。

DM1 では、CTG 伸長の長さは発症年齢や重症度と関連している。軽症者は 50〜100 リピート、古典的 DM1 患者は 100〜1000 リピート、出生時発症者は 2000 リピートを超えることがある。加えて、その伸長の長さは時間の経過とともに長くなる。近年、病的な DMPK 転写産物の CTG 延長の 5′末端と 3′末端での中断が、DM1 患者の約 3-5%で報告されている。これらの配列は主に不安定な CCG、CGG、CTC、CAG から構成されており、表現型の多様性を増大させるメカニズムとして関連しているが、その影響を明らかにするためのさらなる研究が必要である。主症状の現れ方、リピート長、発症年齢に基づき、DM1 には先天性(congenital DM: CDM)、小児、成人、晩発性 DM1 の 4 つの臨床亜型が認められている。

DM1 の発症機序は、タンパク質が最終的な局在と機能を完成できないことによる DMPK ハプロ不全と最初に関連づけられた。

ハプロ不全 (haploinsufficiency)

https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/keyword/index.html?id=1441

DMPK の CTG リピートの異常な延長はクロマチン構造を破壊し、ホメオドメインをコードする転写因子 SIX5 や WD リピート含有タンパク質(DMWD)遺伝子などの隣接遺伝子の発現に影響を与える。CTG 延長を含む変異型 DMPK 転写産物は、転写産物の凝集体を形成し、リボ核病巣として核内に蓄積する。これらの凝集体は、alternative splicing の制御に関与する muscleblind-like (MBNL) や CUGBP Elav-like family (CELF) タンパク質など、RNA代謝に重要な役割を果たすタンパク質を阻害する。これらのタンパク質が変化すると、胎児期の alternative splicing アイソフォームの転写産物が成体組織に蓄積される。さらに、先天性 DM1 ではメチル化が関与する可能性が報告されており、母体の CTG 延長が大きく関係している 。

2. 筋強直性ジストロフィーと老化: 臨床レベルでの関連

加齢は進行性の生理的機能低下を特徴とし、代謝性疾患、心血管疾患、神経変性疾患、癌、さらにはフレイルなどの老年期症状を含む慢性疾患の発症を促進する。DM1 患者では、これらの加齢変化に類似した多系統の退行過程を示す。

DM1 患者は、3 つの筋タイプに影響を及ぼす多種多様な症状に悩まされる。これらの患者において最も影響を受ける組織は、筋肉組織などの CTG の長さの増加が大きい組織であることに注意すべきである。DM1 患者では心不全がよくみられ、不整脈や伝導障害として現れることが多い。心不全の頻度は、年齢、男性であること、タンデムリピートの長さ、神経筋障害の程度と相関している。実際、心疾患は筋強直性ジストロフィー患者の死亡原因の 30%を占める。嚥下障害、便秘、腸閉塞、下痢などの平滑筋が関与する症状も DM1 患者では比較的頻度が高い 。興味深いことに、DM1 の骨格筋の組織像は老化した筋肉と類似しており、繊維の大きさにばらつきがあり、クロマチン塊を伴う核が中心に位置し、繊維が萎縮している。筋再生もまた低下しているようであるが、これはおそらく衛星細胞 (satellite cell) の機能不全によるもので、筋原性刺激 (myogenic stimuli) を受けても活性化しなかったり、筋に分化しなかったりする。

DM1 患者では中枢神経系も影響を受ける。特に、先天性および小児期発症の DM1 患者では精神遅滞がみられるが、成人発症の DM1 患者では程度の差こそあれ認知機能障害がみられる。現在では、DM1 患者における年齢依存性の進行性認知機能低下を支持するデータがあり、これは脳の萎縮と相関している。

DM1 患者では、骨格筋に高発現しているインスリン受容体(insulin receptor: IR)mRNA のスプライシング異常により、インスリン抵抗性を示す。その結果、患者は健常人と比較してインスリンに対する反応性が低下する。DM1 患者はまた、グルコース抵抗性、高インスリン血症、糖尿病の発症など、高齢者にもよくみられるいくつかの代謝異常を示す。これらの機能異常のいくつかは、トリプレットリピートの長さと相関しているようである。

呼吸困難は DM1 では多く認められ、これらの患者の主な死因の一つである。また、QOL の悪化に影響する主な要因でもある。DM1 患者では肝機能の悪化もみられる。実際、患者の 66%に肝酵素値の異常と非アルコール性脂肪症がみられる。眼瞼下垂、眼筋力低下、白内障などの眼合併症も DM1 患者によくみられ、網膜の変化や黄斑変性症など、頻度は高くないが他の症状がみられることもある。DM1 患者は、生殖機能障害に悩まされることもある。罹患した男性の約 3 分の 2 は、精巣萎縮の結果、精子の質が低下している。女性の生殖機能障害については、あまりよく知られていないが、不妊症、自然流産、まれに早発卵巣不全の発生率が高いことがある。

最近の研究から、DM1 患者はさまざまな種類の癌を発症するリスクが高いという証拠が得られている。しかし、DM1 発がんの危険因子や分子メカニズムはほとんど解明されていない。DM1 の病態生理の特異的な側面によって引き起こされる遺伝的ながん素因や、がんに関連する経路の変化から、このことを説明できる可能性がある。

多臓器不全の結果として、DM1 患者は平均死亡年齢 53 歳、死亡率は年齢をマッチさせた一般集団の約 7.3 倍となり、平均余命が短縮する。死因は、約 40%が呼吸不全、約 30%が心不全である。さらに、DM1 患者ではがんの発症リスクが高く、死因の第 3 位を占めている。このように、DM1 患者は、加速された老化プロセスに類似した複数の臨床表現型を示す。

3. 筋強直性ジストロフィーと老化: 分子レベルでの関連

幹細胞の枯渇、細胞の老化、テロメアの減少、ミトコンドリアの機能障害、栄養センシングの調節障害など、老化のいくつかの特徴の調節障害は、DM1 の病態生理と関連している。

幹細胞の活性に関しては、DM1 モデルマウスの衛星細胞の数は、野生型コントロールよりも少ない 。

衛星細胞 (骨格筋幹細胞)

https://t-takaya.net/?p=research/satellite_cell

これと同様に、ヒト DM1 衛星細胞は、年齢をマッチさせたコントロールよりも増殖率がかなり低いことが示された。また、老化関連 β ガラクトシダーゼの増加、高レベルのサイクリン D1、低リン酸化 Rb などの老化マーカーの蓄積もみられた。さらに、DM1 の筋芽細胞や神経幹細胞は細胞増殖が障害されている。これらの細胞では筋原性プログラムも障害されている。末端分化の阻害は、長く延長した CTG リピートを持つ DM1 患者の骨格筋由来の筋芽細胞の特徴であるというコンセンサスがある。 さらに、試験管内での DM1 筋前駆細胞の分化と成熟に障害があり、その結果、筋管 (myotube) は小さく細くなり、融合指数は 30%低下し、成熟したミオシン型は発現しない。

筋管と筋線維成熟過程

https://t-takaya.net/?p=research/satellite_cell

このような筋線維成熟の障害は、DM1 筋生検でも確認されており、後期筋原性分化マーカーは完全には発現していない。さらに、DM1 筋芽細胞は、おそらく p21 の発現を誘導できないために、細胞周期の離脱 (cell cycle withdrawal) が障害されているようである。骨格筋の筋形成におけるこれらの異常と、衛星細胞の早すぎる老化は、生理的な衛星細胞の老化に似ている。DM1 細胞では、細胞質空胞化、ヘテロクロマチンの蓄積、プレ mRNA の成熟障害などの老化の特徴も見つかっているが、この疾患の病態生理におけるそれらの機能については、まだ十分に説明されていない。

テロメアの長さに関しては、様々な研究が DM1 の表現型とテロメアの長さを関連付けようとしている。意外なことに、in vitro および in vivo のヒト細胞を用いた研究では、コントロールと DM1 細胞のテロメア長に差は認められなかった。しかし、in vitro の DM1 衛星細胞や in vivo の PBMC は、テロメア短縮率が悪化しており、DM1 と早期老化との関連性が示唆されている。

ミトコンドリア機能に関しては、DM1 患者の筋肉では、変性した筋原線維にミトコンドリアが蓄積し、筋小胞体が無秩序化している。これらの筋肉では、好気呼吸に関与する電子伝達系の構成要素であるコエンザイム Q10(Coenzyme Q10: CoQ10)レベルが低下している。血液サンプルからは、DM 患者における CoQ10 レベルと CTG 延長の長さとの間に逆相関があることが確認された。さらに、DM1 線維芽細胞では、ミトコンドリアの酸化的リン酸化の調節異常とミトコンドリア動態の変化により、ATP 産生が障害されている。

代謝異常の分子レベルでは、DM1 の一般的な変化である CUG 結合タンパク (CUG binding protein: CUGBP) のリン酸化亢進は、エクソン 11 を欠く IR mRNA のスプライシング異常を引き起こす。エクソン 11 を欠く未熟型は主に胚組織で発現し、IGF-II と高い親和性を示す。一方、成熟型は成体組織で発現し、インスリンと結合する。その結果、スプライシング異常により、DM1 骨格筋は未成熟型アイソフォームが優位に発現し、インスリン不感受性とインスリンシグナル活性化の低下をもたらすという特徴を持つ。このスプライシングの欠損は、筋線維のタイプとは無関係であるようで、両筋線維タイプとも成熟型 IR アイソフォームの発現低下を示している。

まとめると、DM1 は老化の加速に似た複数の細胞的・分子的表現型を示す。実際、臨床的および分子学的特徴の蓄積により、DM1 は、少なくとも老化が促進された早老症のモデルであるという仮説が立てられた。

4. メトホルミン

メトホルミンは、ハーブの Galega officinalis に起源を持ち、多尿を含む多くの疾患の治療に何世紀にもわたって使用されてきた。1922 年、メトホルミン(ジメチルビグアニド, dimethyl biguanide)が Werner と Bell によって合成され、数年後、同じ目的で使用される他の治療薬よりも胃腸への副作用が少なく、血糖値を低下させることが実証された。今日、メトホルミンは世界中で最も処方されている薬剤のひとつであり、単剤または併用療法として 2 型糖尿病治療の第一選択薬となっている 。

メトホルミンは、ミトコンドリア複合体I(NADH:ユビキノン酸化還元酵素)を阻害し、AMP 活性化プロテインキナーゼ(AMP-activated protein kinase: AMPK)のリン酸化と活性化を誘導し、グルコースおよび脂質合成の阻害など多様な薬理作用をもたらす。これにより、メトホルミンの投与は、腸管でのグルコース吸収を減少させ、末梢でのグルコース取り込みと利用を改善し、空腹時血漿インスリン濃度を低下させ、インスリン感受性を高める結果、血中グルコース濃度を低下させる。

60 年にわたる臨床経験と試験データから、メトホルミンの安全性に関する懸念はほとんど得られていない。例外としては、メトホルミンが不顕性乳酸増加を引き起こし、極端な過量投与では乳酸アシドーシスを引き起こし得ることである。長年にわたるさまざまな研究により、メトホルミンの潜在的な適応症が明らかになってきている。メトホルミンは、心血管保護剤、神経保護剤、自己免疫疾患、抗がん剤としても使用できる。

4.1. メトホルミンが老化に及ぼす影響の分子機序

メトホルミンの作用の分子機序は広範に及び、老化徴候のいくつかを減弱させるようである。

実際、複数の in vivo モデルや培養細胞を用いた研究により、メトホルミンの生物学的老化の基本的な分子経路やプロセスに与える影響が解明され、メトホルミンが強力な抗老化作用を発揮することが説明されている。メトホルミンはマウスや線虫の老化モデルの寿命を延ばし、加齢関連疾患の生存期間も延ばした。

メトホルミンは、老化徴候である 4 つの因子を特に抑制し、いくつかの経路の主要な分子メディエーターに直接作用する。すなわち、メトホルミンはエネルギー恒常性の維持に重要な栄養感知経路を調節し、炎症を抑制し、酸化ストレスと DNA 損傷を軽減し、mTOR 経路を介してタンパク質合成を阻害し、タンパク質のミスフォールディングを解消する。すべての老化徴候は高度に相互に関連しているため、メトホルミンによってこれらの徴候のいずれかが制御されると、他の徴候にも影響を及ぼす。メトホルミンの老化徴候に対する作用は、ミトコンドリア機能、DNA およびヒストン修飾、テロメア短縮の予防、老化に関連する内分泌障害に影響を及ぼすことが、さまざまな著者によって示唆されている。さらに、メトホルミンは幹細胞の若返り能力を誘導し、幹細胞の老化を遅らせる。

メトホルミンは、いくつかの動物モデルにおいて、寿命や健康寿命を延ばし、老化を遅らせるという事実によって、分子レベルや細胞レベルでのこれらすべての利点が裏付けられている。

4.2. メトホルミンが老化に与える臨床的効果

疫学的研究により、糖尿病患者と非糖尿病患者の両方において、また糖尿病治療薬としての治療効果とは独立した形で、メトホルミンが複数の加齢関連疾患の発生率を低下させ、老齢治療効果 (gerotherapeutic effect) を有することがさらに確認されている。メトホルミンを服用した糖尿病患者は、非糖尿病患者と比較して (?) 死亡率が減少し、寿命が延びた。

メトホルミンが認知機能も維持する可能性があることを示唆する新たな証拠も出てきている。メトホルミン治療を受けた 2 型糖尿病患者を対象とした観察研究では、認知症の発症率が低く、抑うつ症状が軽減され、認知機能障害のリスクが低下したことが報告されており、メトホルミンを長期(6 年以上)使用している患者でリスクが最も低かった。

メトホルミンは、高齢者の骨格筋における加齢に伴う代謝経路と非代謝経路にも作用する。さらに、メトホルミンは加齢に関連したがんの発生率を 31%減少させることが、関連研究によって示されている。この後者の結果は、in vitro と in vivo モデルの両方で行われた複数の前臨床研究によっても裏付けられており、メトホルミンが腫瘍形成を抑制する役割を担っていることが確認されている。これらの作用のメカニズムは非常に幅広く、インスリンレベルの低下、インスリン作用の改善、IGF-1 シグナルの低下、AMPK の活性化などが挙げられる。

これらの知見は、TAME(Targeting Aging with MEtformin)研究をはじめとする、ヒトの老化を標的とした介入の有効性を調査する臨床試験を開始するための概念実証 (proof-of-concept) となった。2017 年に発表された TAME 研究は、メトホルミンがヒトの老化に対して有効であるという概念を証明し、創薬・開発の標的として「老化」を承認するよう FDA に働きかけることを目的としている。実際、メトホルミンは FDA の許可を得て、老化を直接標的とした臨床試験を行った最初の分子となった。

まとめると、メトホルミンは、いくつかの前臨床モデルにおいて、加齢、長寿、健康寿命に有益な効果を示している。また、ヒトにおいても、加齢に関連するいくつかのプロセスや疾患に有効である可能性がある。

4.3. 筋強直性ジストロフィーの疾患修飾薬としてのメトホルミン

上述したように、インスリンシグナルの変化は DM1 患者に共通する特徴であり、2 型糖尿病は DM1 患者ではマッチさせた対照群に比べて約 3 倍多い。メトホルミンは DM1 患者に対する第一選択の糖尿病治療薬であるため、DM1 患者や前臨床モデルでメトホルミンを試験した研究はほとんどない。DM1 を対象とした様々な研究により、DM1 の進行に関与する細胞や分子のメカニズムに対してメトホルミンが有益な効果を示すことが明らかにされている(表 1)。

表 1. メトホルミンの筋強直性ジストロフィー 1 型に対する効果についての知見

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8910924/table/ijms-23-02901-t001/

特に、最近のエビデンスによると、メトホルミンは、(1) DM1 に関連したalternative splicing defects を修正し、(2) 加齢に関連したいくつかの分子レベルの変化を緩和し、(3) 癌の発症リスクを低下させ、DM1 患者の運動能力を改善する。メトホルミンによる治療を受けた DM1 患者では、重篤な副作用は報告されていない。メトホルミンで最もよくみられる副作用である低血糖症や乳酸アシドーシスは、DM1 患者では報告されていない。次のセクションでは、DM1 疾患におけるメトホルミンの効果を前臨床および臨床レベルで詳述する。

4.3.1. 前臨床レベルでの筋強直性ジストロフィー 1 型に対するメトホルミンの効果

われわれのグループは最近、DM1 患者由来の初代線維芽細胞を実験モデルとして用いて、老化のいくつかの徴候に対するメトホルミンの効果を研究した。DM1 由来の初代線維芽細胞は、健常人由来の線維芽細胞と比較して、代謝障害とミトコンドリア機能障害を示し、その結果、ATP 産生レベルが低下し、活性酸素種が増加した。興味深いことに、メトホルミンで処理すると、これらの障害が回復し、ミトコンドリア活性に対するメトホルミンのプラスの効果が拡大した。メトホルミンを 72 時間投与すると、細胞生存率、Ki67、ホスホヒストン 3 (Phospho Histone 3) によって測定される DM1 線維芽細胞の細胞増殖障害を有意に改善することができた。

Laustriat らは、in vitro ヒトモデルに続いて、ヒト胚性幹細胞由来の中胚葉前駆細胞(mesodermal precursor cells: MPC)と患者および健常対照者由来の初代筋芽細胞において、メトホルミンが DM1 に関連したスプライシングイベントに及ぼす影響を調べた。まず、メトホルミンを 48 時間投与しても、35 mmol/L の投与量までは生存率、細胞毒性、アポトーシスには影響せず、増殖は低下する傾向があることがわかった。興味深いことに、メトホルミンの投与は、INSR エクソン 11 のスプライシング障害の回復を含む、本疾患に関連するいくつかのスプライシング障害を矯正する効果を示した。実際、ディープ RNA シークエンシングにより、DM1 MPC においてメトホルミンにより制御される 1171 個の遺伝子が明らかになった。細胞周期、DNA 損傷に対する応答、細胞骨格、ATP 結合に対応する生物学的プロセスが促進された。さらに、89 の一般的なスプライシングイベントが調節されていた。メトホルミンにより制御されたスプライシングイベントの gene set enrichment analysis により、細胞骨格、核内腔、RNA 結合、キナーゼ活性に関与する遺伝子群が同定された。

Gene Set Enrichment Analysis

https://www.ncc.go.jp/jp/ri/division/rare_cancer_research/labo/20181011150525.html

メトホルミンの生物学的効果は、糖尿病患者を対象とした臨床研究で用いられる治療用量に相当する濃度で認めることが示された。実際、ヒトの末梢血から採取したリンパ球においても、メトホルミンによって INSR エクソン 11 の inclusion が回復することが示されている。このように、メトホルミンは一部の遺伝子の alternative splicing の修飾因子として作用する可能性がある。メトホルミンが DM1 におけるスプライシング機構を回復させるしくみは複数あるようである。すなわち、AMPK 依存性および非依存性の経路を介する経路、および RBM3 RNA 結合タンパク質のダウンレギュレーションを介する経路が想定されている。

メトホルミンが alternative splicing に与える影響は、DM1 のマウスモデルでさらに検証された。メトホルミンを 10 日間投与した HSALR マウスでは、DM1 障害遺伝子のミススプライシングと筋緊張の回復は認めなかった。しかし、メトホルミンと同様の直接的な AMPK 活性化剤である 5-アミノイミダゾール-4-カルボキサミドリボシド(5-aminoimidazole-4-carboxamide riboside: AICAR)は、塩化物電位依存性チャネル 1(chloride voltage-gated channel 1: CLCN1)のミススプライシングの部分的な修正、RNA foci の減少、有害な CUGexp mRNA の凝集の減少とともに、HSALR マウスの筋弛緩と筋組織像を改善した。

メトホルミンの細胞活性に対する効果やスプライシング機構の修飾因子としての効果を確認するために、今後さらなるモデルの研究を行う必要がある。さらに、DM1 前臨床モデルにおけるメトホルミンの影響をさらに検証するために、DM1 動物モデルと in vivo 表現型をさらに特徴づける必要がある。1000 以上の CTG リピートを持つ DMSXL マウスは、高い死亡率、成長遅延、筋肉の欠損を示し、メトホルミンを投与すると運動テストで機能的な効果が得られる。

4.3.2. 臨床レベルでの DM1 におけるメトホルミン

前述のように、メトホルミンは DM1 糖尿病患者を対象に試験され、末梢血リンパ球においていくつかの alternative splicing event を回復させることが示された。DM1 患者ではがん発生のリスクが高く、メトホルミンが強力な抗腫瘍効果を発揮することを裏付けるエビデンスが増えている。Alsaggaf らは、DM1 患者における 2 型糖尿病、メトホルミンとがん発症リスクとの関係を評価した。著者らは、913 人の DM1 患者コホートと、年齢、性別、診療科を一致させた 12,318 人の DM1 でない対照コホートを調査し、2 型糖尿病を有する DM1 患者は、2 型糖尿病を有さない患者に比べて、がん発症リスクが高いことを明らかにした。予想されたように、2 型糖尿病は対照群よりも DM1 患者に多くみられた(8% v.s. 3%、p<0.0001)。重要なことは、メトホルミンを服用している 2 型糖尿病の DM1 患者ではがんリスクが上昇しなかったのに対し、メトホルミンの使用者、非使用者を問わず、健常対照者では 2 型糖尿病とがんリスクとの間に有意な関連は認められなかったことである。これらの結果は、DM1 に関連したがん発症の予防に対してメトホルミンが有効である可能性を示している。メトホルミンのがん予防効果の根底にある生物学的メカニズムは解明されていない。われわれは、AMPK 依存性および AMPK 非依存性の経路を介した直接的な機序と、血糖値およびインスリン値の変化を介した間接的な機序が、がん細胞の生存に影響を及ぼす可能性があると仮定している。

インスリンとインスリン様成長因子 1(insulin-like growth factor-1: IGF-1)は、上皮細胞の増殖を刺激することによって腫瘍形成を促進する可能性がある。したがって、インスリン濃度を低下させれば、腫瘍形成を予防できる可能性がある。メトホルミンは、腫瘍の進行や DM1 患者において重要な役割を果たすと報告されている炎症プロセスにも影響を与えることができる。

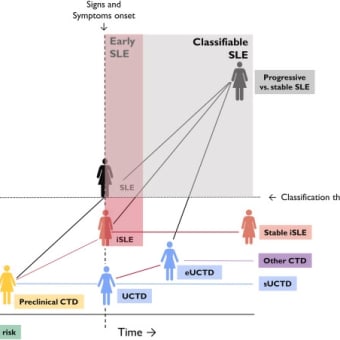

DM1 患者におけるメトホルミンの有益性を検証するために、非糖尿病性 DM1 患者におけるメトホルミン投与の運動能力への影響を調査した小規模臨床試験がある。この試験は、52 週間の単施設無作為化プラセボ対照二重盲検第 II 相試験であり、メトホルミンまたはプラセボを 1 日 3 回経口投与し、4 週間かけて 3 g/日まで用量漸増し、その後最大用量で 48 週間投与した。主要アウトカムは 6 分間歩行試験における歩行距離の変化であったが、機能的能力に関する他の指標も評価された。6 分間歩行試験が選択されたのは、長年にわたって広く用いられており、結果の比較が容易だからである。ベースラインにおいて、すべての身体的測定と平均 6 分間歩行試験については同様の結果が得られた。しかし、1 年間の試験を完了した 23/40 人の患者については、群間で統計学的に有意な差が観察され、治療群(n = 9)ではプラセボ群(n = 14)に比べて 6 分間歩行試験 が 29 m 改善した。さらに、メトホルミンは筋強直症や筋力に対して目に見える効果はなかったが、歩行機能については統計学的に有意な改善がみられた。これらの有望な結果は、筋緊張性ジストロフィー患者の治療におけるメトホルミンの役割を支持するものである。この結果を受けて、現在イタリアで、メトホルミンを 24 ヵ月間投与する約 100 人の DM1 患者を対象とした多施設共同第 III 相臨床試験(2018-000692-32)の再現試験が進行中である。この臨床試験の結果は来年に得られる予定であり、DM1 におけるメトホルミンの使用について新たなエビデンスが得られるであろう。まとめると、これらの研究により、メトホルミンは糖尿病だけでなく、DM1 の病態進行を遅らせる、あるいは制限する効果があることが明らかになった(図 1)。

図 1. メトホルミンは筋強直性ジストロフィー 1 型の複数の表現系を改善する。

4.4. 筋強直性筋ジストロフィー以外のトリプレットリピート病に対するメトホルミンの効果

トリプレットリピート病 (trinucleotide repeat disorder) は、反復配列の異常延長の結果生じるヒトの疾患群であり、主に神経系に影響を及ぼす。

メトホルミンは、マイクロサテライトリピートの延長によって引き起こされる他の神経疾患で研究されており、DM1 患者に共通する特徴を減弱させる場合もある。最近、C9orf72ALS/FTD マウス(GGGGCC、C9Orf72 遺伝子)において、メトホルミンが PKR のリン酸化と活性化を阻害し、リピート関連非 ATG 翻訳(repeat-associated non-ATG translation: RAN)タンパク質レベルを低下させることが報告された。DM1 細胞では、CAG 延長コンストラクトが ATG 開始コドンがない状態で転写されると RAN 翻訳が起こり、毒性ポリペプチドを産生することが報告されている。加えて、メトホルミンは他のトリプレットリピート病においても有益な効果を示している。ハンチントン(CAG リピート、HTT 遺伝子)病マウスはメトホルミンによって改善し、メトホルミンを服用したハンチントン病患者は認知テストでより良いスコアを示すことが示されている。さらに、メトホルミンは、脆弱 X 症候群 (fragile X syndrome)(CGG リピート、FMR1 遺伝子)マウスモデルで観察された表現型の欠陥のほとんどを回復させ、メトホルミンを投与された脆弱 X 症候群患者は、言語発達と行動が改善する。

脆弱 X 症候群

5. 結語

DM1 は、疾患の進行を遅らせたり止めたりする治療法が承認されていない疾患である。DM1 患者には、支持療法と経過観察が唯一の選択肢である。近年、DM1 の治療法としていくつかの新規化合物や戦略が提案されている。それらのほとんどは、CUG リピートと DMPK を標的とすることに焦点が当てられている。しかし、これらの戦略のどれもが DM1 患者において安全かつ有効であるかどうかは、まだ不明である。そのため、DM1 において治療効果が期待できる新しい化合物や戦略を開発する必要がある。メトホルミンは、DM1 患者において重篤な副作用が報告されておらず、前臨床および臨床試験で有望な結果が得られており、第 III 相臨床試験が進行中である興味深い化合物である。

メトホルミンは 50 年以上も前から 2 型糖尿病対策に使用されてきた薬剤であり、2 型糖尿病に対する有効性の高さと副作用の少なさで臨床医に知られている。実際、メトホルミンの最も一般的な副作用である低血糖や乳酸アシドーシスは、DM1 患者では報告されていない。DM1 に対するメトホルミンの影響をいくつかのグループが独自に研究し、DM1 患者においてメトホルミンが 2 型糖尿病に関連する複数の症状を改善することを発見した。重要なことは、メトホルミンは 2 型糖尿病の治療以外の面でも効果を発揮するということである。DM1 患者の in vitro および in vivo サンプルにおける alternative splicing defects を回復させ、in vitro における分子および細胞の表現型を回復させ、DM1 患者のがん発症リスクを低下させ、DM1 患者の機能性と運動能力を向上させる。さらに、これらの広範な効果は、メトホルミンが発揮する抗老化作用の結果かもしれない。いくつかのグループは、DM1 が臨床的にも生物学的にも早期老化の表現型を示す疾患であると提唱している。したがって、メトホルミンによる治療は、DM1 患者にとってさらなる利益をもたらす可能性があり、今後の研究が注目される。

元論文

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35270043/