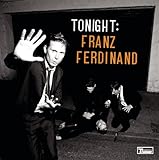

Oasis「Dig your own hole」2008年UK

オアシス「ディグ・ユア・オウン・ホール」

1 Bag It Up (04:40)

2 Turning (05:04)

3 Waiting For The Rapture (03:02)

4 Shock Of The Lightning (04:59)

5 I'm Outta Time (04:10)

6 Get Off Your High Horse Lady (04:06)

7 Falling Down (04:20)

8 To Be Where There's Life (04:35)

9 Ain't Got Nothin' (02:14)

10 Nature Of Reality (03:47)

11 Soldier On (04:50)

Liam Gallagher(G,Vo)

Gem Archer(G)

Andy Bell (B)

Chris Sharrock(Dr)

Noel Gallagher(Vo,G)

結論から言うと、素晴らしい作品だと思います。

おそらくかなり多くの人と同じように、はじめの2作に狂喜し、聴いていた私も3rdアルバムを買って「ん?」となってからは、正直、聴かなくなってました。新譜がでれば必ず試聴はしましたが、だめでした。

いまだにこれを聴いていない、かつてのファンも多いのではないでしょうか。

そういう方に勧めます、これは傑作です。

勝因はプロデュースかと思います。

前作あたりからグルーブが感じられるようになってきていました。

これは周知の通りノエルがプロデュース、ソングライティングから手を引き、他のメンバーの曲、何よりプロデューサーのデイブ・サーディーへ主導権を渡すことによって、うまれたものでした。

しかしまだ前作のシングル、ライラも正直あまり好きではない、退屈に感じられました。

しかし本作では、オアシスらしさとグルーブ感がよみがえっている点がまったく違うように感じます。

曲の構成が、抑えたところからの爆発という、単純さ、カタルシスを存分に味合わせてくれるところが、これぞオアシス!です。

そこではリアム・ギャラがーのガナリあげるボーカルの良い点がよみがえっていて、まるで初期のオアシスのようです。

そもそも彼らは、なぜ世界的に大ブレイクしたのでしょうか。

90年代前半から中盤という時代は、イギリスにおいては停滞した保守政治がブレアの労働党に変わる時期でした。

金融恐慌、つまりバブル崩壊以降、世界的に停滞した経済状況が、新しい時代の日の出を待ちわびているような社会世相でした。

さらにまったく停滞した80年代の英ロック界は米グランジ勢にのっとられた状態で、ストーンローゼスの残した幻が、カリスマの不在をさらに強めているような時代でした。

スウェードのような退廃的で刺激的な劇薬でなければ、効き目がないような、そんな時代でした。

そんな暗くよどんだ時代に、どんな新しい音楽が新しい時代を切り開くのか、皆頭を悩ませていました。

だれがイギリスの誇りを取り戻させてくれるのか、問題はそれでした。

そこへ登場したのが、オアシスでした。

何も難しいことはない、シンプルな鼻歌のような最高にキャッチーで突き抜けるようなメロディーを、力いっぱい、突き抜けるくらい歌いきって、ぶっちぎって、突き抜けてしまえばいい、誰にも押さえつけられはしない、だれの支配も受けない、新しい時代の王様はオレたちだ、俺たちのルールでガンガン行くだけだ。

ギャラガー兄弟の傲慢で不遜な態度と、豪快で痛快で明快なつきぬけたメロディーは、もやもやしていた我々に、停滞していた一般庶民階級、労働階級の我々のヒーローとして登場し、時代を射抜いたものでした。

そして何よりも、パンク的なマインドでありながら、多分にブリティッシュロックの伝統をそこかしこに感じさせる曲のテイストが、イギリスのプライドをくすぐるには十分でした。まさしくビートルズの再来、世界は再びイギリスにひれ伏す時代がきた、というわけです。

彼らの1stアルバム、2ndアルバムは世界的な規模で、ロックの歴史に偉大な1ページを刻みました。

ちょうどアメリカを1ヶ月くらい旅行中だった頃でしたので、アメリカの街のあちこちからどんなアメリカのバンドよりもオアシスが聞こえてきた事には驚きました。

何度も何度も耳にしました。

ああ、アメリカで実際売れたんだな、と実感しました。

96年のネブワーズでの野外ライブは、2日で25万人を集め、彼らのキャリアはピークに達しただけでなく、ビートルズ以来といわれたフィーバーは、ロックと社会にその歴史を刻みました。

イギリスだけではない、停滞した空気をぶち破るつきぬけた明快なメロディーと豪胆なロックのパワー。

グランジやへヴィロックなどのダークで負のパワーが満ち溢れていた時代に、同じ反骨・不遇からでてきながらもプラスの音楽、陽性のロックを感じさせるオアシスのメロディーは世界中の不満分子の共感を得まくりました。

あの規模で世界的にブレイクするアルバムには、必然性があるものです。

ところが、ハングリーさ、抑圧された状態からの脱出を切望するが故の逆説としての王様、皆を引きずりまわすくらいに強引で単純なメロディーのアンセム、そういった猛烈なパワーみたいなものが、突然失われてしまいました。

彼らはとてつもなくビッグになりました。

鼻歌のような明快なメロディーは失われました。

切実な青春のアンセムは、生まれなくなりました。

人はそれを、マジックは終わった、と評しました。

ある意味では、彼らの役割は、一旦そこで終わったともいえるかもしれない。

しかし、時を経て、ようやく彼らは、こうして再び、傑作を作り出しました。

ようやく、といっていいでしょう。

もはや彼らが時代の中心で、社会の気分と完全にリンクして、中心になることはないのかもしれません。

しかし、あきらかに彼らは成長した姿で快作を作り上げました。

かつては、圧倒的なメロディーで、がなりつづけ、アルバムを通して聴くのが疲れるほどでした。

本作では、腰の低いリズム、後ノリのドラムが、ずっしりしたグルーブを刻みます。

はじめは抑えて入りながら、徐々に中盤あたりからトーンを上げてゆき、サビではかつてのオアシス節そのままにぶちかましてくれる、そんな曲が前半立て続けに繰り出されます。

おお、と感激しつつ、よく考えると、昔よりもずっと考えられて作られている曲たち、であることに気づきます。

つまりオアシスとはなんだったのか、よーく考えて、そして作られた曲たちじゃないか、ということです。

さらにビートルズのテイストやら、サイケデリックな味付けやら、うまく配合してあります。

この辺が、プロデュースの勝利でしょうか。

前作までは、良い曲ではあっても、オアシスじゃない、って感じでした。

ようやく新しい方向性とオアシスらしさ、がリンクした、という感じがします。

アルバム単位、曲を続けて聴いても疲れない、かつてよりも進化したとさえいえるのかもしれません。

というか音楽的には模索を繰り返し、進化しています。

リアムの敬愛するジョン・レノン的な曲も健在です。

6曲目以降は、ややトーンダウンしますが、かつてノエルが、1stの曲を全部アルバムに入れずに、とっておけばよかったんだ、というようなことを言っていましたので、もしかすると、再びオアシスの魅力を発揮する方法論みたいなものを手に入れた今、いい曲は半分にしておこうなんて、もったいぶったのか、と思いたくもなりました。

しかし、8月末、ついにノエル自身の口から、オアシス脱退表明ですか。。。ほんとうでしょうか。

わからないでもないタイミングではあります。

3rd以降の巻き返しに取り組んできた彼らが、ひとつの成果を得た作品にたどり着いた、本作「Dig your own hole」は、そういえる作品ですから。

第二期?のオアシスにできることは、やった、と思えても仕方がないのかもしれない。

もともとノエルとリアムは別々のバンドをやっていたくらいで、ノエル無しで、これからのオアシスが曲作りもプロデュースもやってゆくほうがオアシスらしさを取り戻せるなら、ノエルは新しい道を探して、袂をわかっても、仕方がないのかもしれないですね。

90年代の激動を共にすごした身としては、切ない時代の移り変わりに、しみじみとしてしまいつつ、ブラーも復活するようですし、デーモンもゴリラズでブラーとは違う成功を手にしたりしたわけだし、何があるかわからないわけで。今後の彼らからやっぱり目が離せません。

そんな訳で、1stや2ndとはまた違うにしても、ある意味あの2枚に勝るとも劣らない傑作、是非聞かず嫌いで聴いてない方、お勧めします。