JR阪和線の山中渓(やまなかだに)駅に行ってきました。

大阪府阪南市にある山中渓駅は、阪和線の駅では大阪府最南端の駅です。

駅はとても綺麗で、昨年新しくなったようです。

ホーム間は跨線橋で結ばれているので、上から電車を見ることができます。

山中渓はまさに山に囲まれたところで、川沿いに咲く春の桜並木の美しさは有名です

線路沿いも一面桜の花になって、撮り鉄さんたちがたくさん来るそうです。

(写真素材集より拝借)

私もぜひ桜の季節に訪れて、綺麗な写真を撮りたいです。

周辺にはハイキングコースやわんぱく王国という無料の公園があるので、気候のいいときは楽しめそうです。

桜はすでに葉を落としていました。

駅から線路沿いに北へ歩いていくと、線路の向こう側へ行ける小さなトンネルがありました。

水路になっていて、人が一人通れる道がついています。

トンネルって違う世界に行きそうでドキドキします。

トンネルの手前には、鮮やかな黄色のカンナの花が咲いていました。

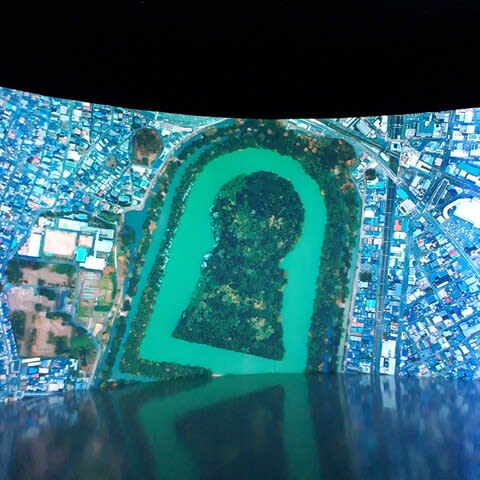

ここ山中渓は、大阪と和歌山を結ぶ紀州街道(熊野街道)が通っています。

平安時代には、紀州の霊場 熊野三山へ向かう熊野詣の道から「熊野街道」と呼ばれました。

それが、江戸時代には紀州藩の参勤交代にも使われるようになり、「紀州街道」と呼ばれるようになったそうです。

かつては山中宿と言う宿場があり、大変にぎわったそうです。

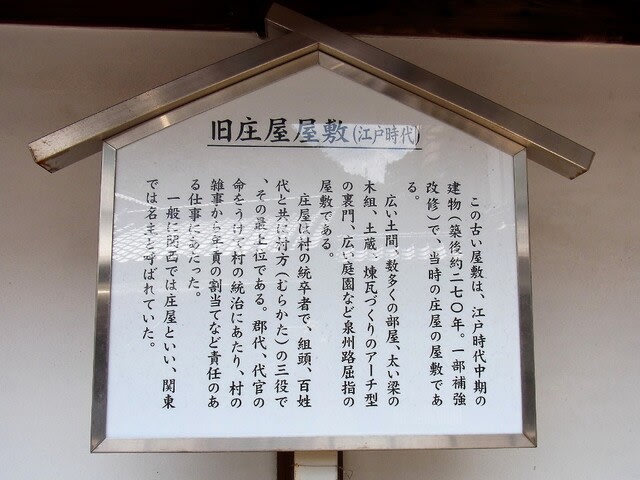

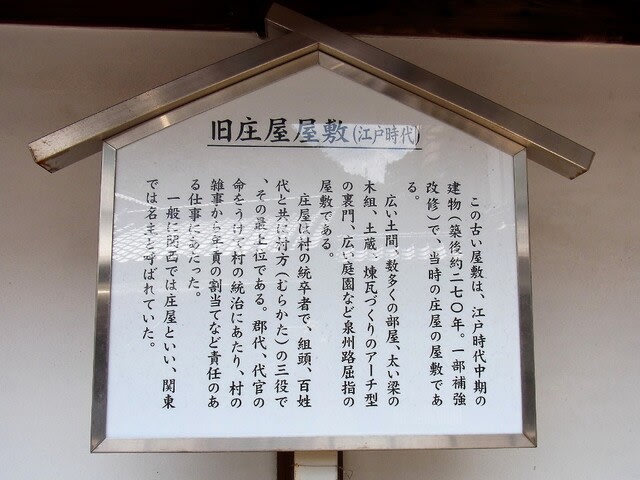

旧山中宿本陣や旧庄屋屋敷などがあり、その当時の面影が見受けられます。

街道を歩いていると、時々個性的なものに出会いました。

綺麗なステンドグラスと鬼瓦。

軒下にトーマス。

多分、手作りですよね。

山中渓には、子安地蔵が祀られた地福寺というお寺があります。

ここの枝垂れ桜を見てびっくり。

境内を完全に覆いつくすほどの大きさです。

花が咲いたら、それはそれは見事だと思います。

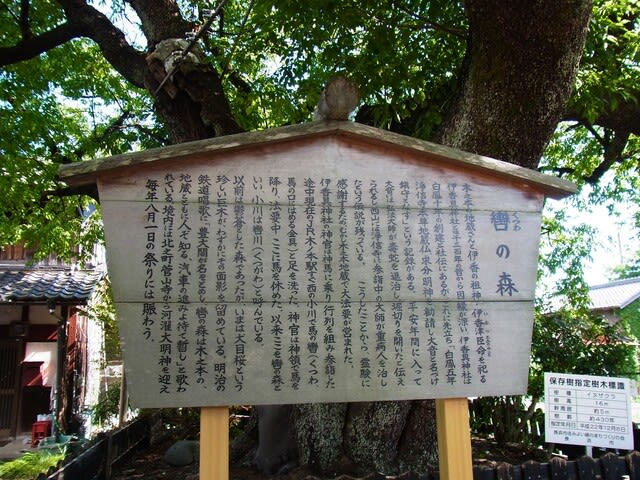

山中神社という神社もありました。

社務所もない素朴な神社です。

馬目王子社と八王子神の2つの社があります。

八王子神には十一面観音が祀られていて、1613年頃に盗難に遭ったそうですが、いつの間にか返されていそうです。

不思議ですね。

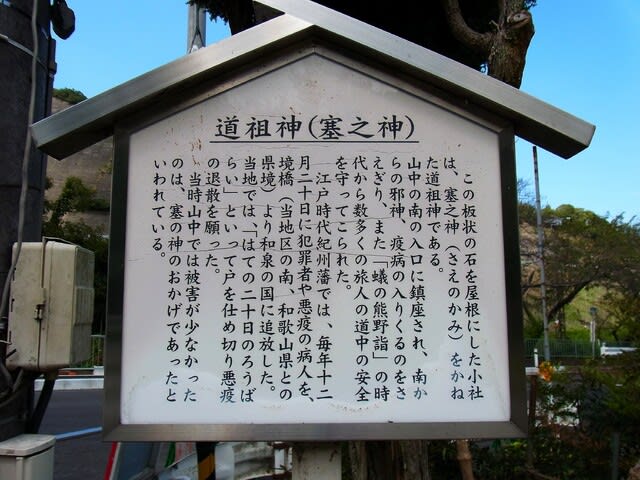

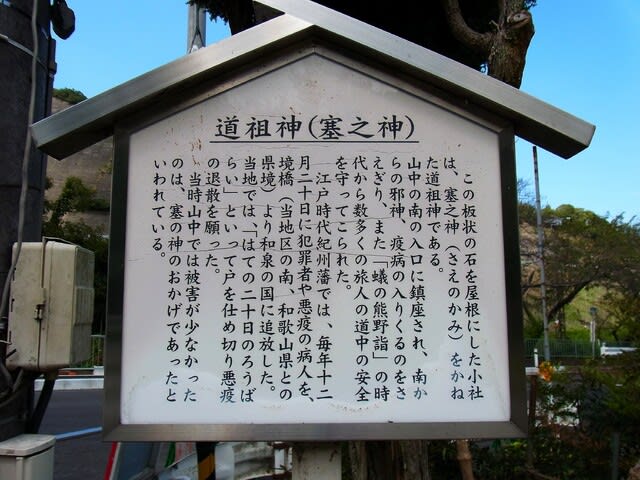

集落の南側に道祖神が祀られていました。

集落に邪神や疫病が入ってくるのを防ぐためと、街道を行き来する人々の安全を祈願して建てられたようです。

最後にわんぱく王国へ行ってみました。

自然あふれる公園と紹介されていましたが、まさに山。

まだまだ暑いので来ている人はまばらでしたが、季節がよくなれば多くの人でにぎわうと思います。

おそらくお目当ては、この恐竜のローラー滑り台ではないでしょうか。

子供には人気でしょうね。

全長200mもあり、最後は恐竜の口の中に滑り込むというもの。

口の中に入ると、「ガオー!!」と叫び声が出る仕組みになっています。

私も滑って見たかったのですが、段ボールなどを敷いてすべらないとお尻が熱くなるらしいので諦めました。

次回は敷くもの持参で行きたいと思います。

しかし、全長200m。

スタート地点まで行くのが、かなりの急勾配で登っていくのがしんどそうです。

初めて山中渓を訪れましたが、歴史を感じる町でした。

次回は桜の季節に来てみたいです。

ハイキングコースも行ってみたいし、恐竜の滑り台にも挑戦したいです。

さよなら~

また来ますね。

中宮寺のホームページ

中宮寺のホームページ

」と声が出てしまいました。

」と声が出てしまいました。