お昼一番に

PASONA NATUREVERSEパビリオンへ。

予約をしていたのですぐに入れましたが、予約なしでは90分とか120分待ちになってました。

真夏になったらこの待ち時間はきついです。

さて、パビリオンのコンセプトは「いのち、ありがとう」です。

豊かな社会にするには、自然とテクノロジーの調和が大切だということが展示を通じて伝わってきました。

まずは「生命進化の樹」に迎えられました。

地球に生命が誕生するずっと前の過去から、インターネットやAIが台頭する現代、そして時空を超えた未来を木の幹にある地層で表現されています。

岡本太郎の「太陽の塔」で表現された「生命の樹」のオマージュ作品だそうです。

こちらはアンモライト。

約7500万年前の白亜紀に生息していたアンモナイトの化石です。

「どうしてこんなに美しいの?宝石みたい!」と驚きました。

写真では美しさを伝えるのは難しいですが、惹きこまれる不思議な輝きを放っていました。

化石になる過程で、地層に加わった大きな圧力と収縮によって押しつぶされ亀裂が生じます。

その亀裂に炭酸カルシウムなどの鉱物が入り込み、蓄積して結晶化することでこのような虹色の化石ができるのだとか。

このように光り輝いているアンモナイトの化石を、アンモライトと呼ぶそうです。

さていよいよiPS心臓です。

人がいっぱいで見えるのかなぁと思ってましたが、意外と人は少なく間近で見ることができました。

写真はぼやーっとなってますが、もっと綺麗に見えます。

直径3センチほどのちっちゃな心臓ですが、ちゃんと拍動しているんです!!

すごいですよね。感動しちゃいました。

こちらはiPS心筋シート。

すでに実用化されていて、虚血性心筋症の患者の心臓に貼ると機能回復が期待できるそうです。

薄くて丸いシートですが、これもひらひらと蝶のように時々動くんです。

腕利きのドクターが患者さんを遠隔で治療する未来の紹介などもあり、未来の医療ってどうなるんだろうと期待が膨らみます。

ナビゲーターは鉄腕アトム。

ブラックジャックも出てきました。

日本のパビリオンは初めてでしたが、説明もしっかりしていて非常に見ごたえのあるパビリオンでした。

-----------------------------------------------

EXPOメッセ「WASSE」では、

Beyond 5G ready syowcase(5/26~6/3)というイベントが開催されていて、5Gの先にある次世代通信技術を体験できるブースがありました。

私が体験したのはオーシャンクリーニング。

現状は海中まで無線通信が到達しないので大容量の転送はできないそうですが、将来水中で無線通信が可能になれば陸地から海中のロボットを遠隔操作できるようになります。

人の動きに連動して動くロボットを使って、海中のゴミを回収するという体験をしました。

他にもいろんな技術の展示がされていました。

宇宙天気予報のブースでは、スタッフの方が熱心に説明してくださいました。

宇宙環境の変化を予報するもので、太陽フレアや太陽風、磁気嵐などいろんな言葉が出てきました。

通信障害が出たり、通信衛星が故障したりと悪影響が出るようです。

太陽から流れてくる磁場がオーロラに関係しているそうで、宇宙天気予報でオーロラの予想もできるみたいです。

-----------------------------------------------

どのパビリオンも待ち時間がかなり出ていて、いろんな国が入るコモンズ館や小さなパビリオンを回りました。

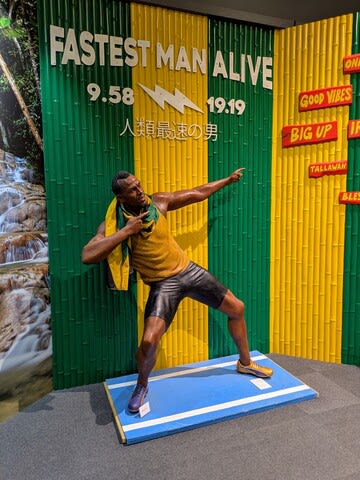

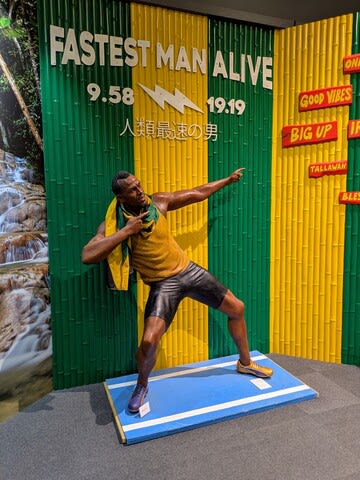

ジャマイカではこの人たちがお出迎えしてくれました。

ボブ・マーリー

ウサイン・ボルト

もちろん私はボルトと同じ格好で写真を撮りましたよ。

夫にも撮ってあげると言ったのですが、恥ずかしいと断られました。

-----------------------------------------------

13日に続き、またセルビア館で食べ物を買いました。

前回もでしたが、セルビア館はそんなに並んでないので入りやすいんです。

たまたまかもしれませんが。

今回買ったのがこちら。

チェヴァピ サンド

チェヴァピとはセルビアのケバブ風料理だそうです。

ひき肉を棒状に固めたもので、それをピタパンで挟んだものです。

前に食べたミートパイ「ピタ サ メソム」もそうでしたが、独特の風味なんです。

味付けが知りたいです。しっかりした味で、美味しくいただきました。

-----------------------------------------------

パビリオンにはスタンプが置かれています。

公式スタンプ帳が販売されていますが、私はノートに押してます。

こうやってみると、結構行ってますね。

-----------------------------------------------

帰りに気づいたのですが、夢洲駅には案内ロボットのユーゴーくんがいます。

天王寺への行き方を聞いてみたら、ちゃんと答えてくれましたよ。

ありがとうと言ったら、「どういたしまして」だって。

悩み相談なんかも聞いてくれるそうです。

スゴイ世の中になってきましたねぇ。