先週の5日に奈良国立博物館へ行ってきました。

15日まで開催されている「超 国宝」を見るためです。

先月は前期展を見て、今回は後期展を見てきました。

前期展とは比較にならないほど多くの人が来られていました。

前期展の記事はこちら↓

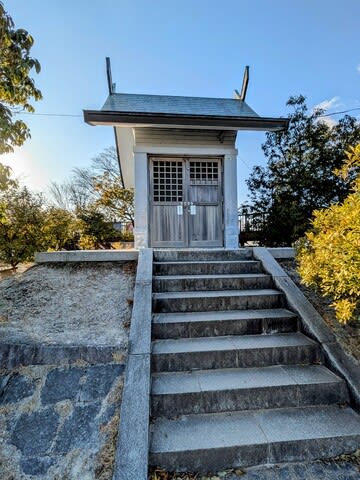

奈良国立博物館の建物は、明治28年(1895)に完成した本格的な西洋建築です。

超 国宝展が行われているのは新館で、こちらは仏像館です。

仏像館では、飛鳥時代から鎌倉時代にいたる日本の仏像を中心に、常時100体近くの仏像が展示されています。

国内の博物館では、もっとも仏像の展示が充実しているそうです。

反対側が入り口になっています。

現在、仏像館では奈良県吉野町にある金峯山寺仁王門の金剛力士立像が公開されています。

令和元年に仁王門の修理のため搬出され保存修理されました。

仁王門の修理が完了するまで公開されています。

この圧倒的な大きさ。

写真では伝わらないですよね。

高さは約5mあります。

阿形像 1338年(延元3年)作

吽形像 1339年(延元4年)作

南北朝時代に制作され、作者は大仏師 康成(こうじょう)という人です。

日本で2番目に大きな仁王像で、1番は東大寺南大門の仁王像で8mを超えます。

目玉が飛び出しそう~

筋骨隆々ですごい迫力です。

檜と杉の寄木造です。

つぎあわせているのが分かります。

仁王門の中に入っている時よりも、ものすごい大きさと迫力を感じました。

そしてこちらは伽藍神立像(がらんしんりゅうぞう)。

鎌倉時代の作です。

大きく腕を振って走っているようです。

なんか可愛らしい姿ですよね。

その様子から「走り大黒」と呼ばれていましたが、実は違うそうなのです。

近年の研究で禅宗寺院を護る伽藍神とされ、修行を怠るお坊さんを見つけて、木槌で釘を打ち付けて懲らしめる役割を持つ神様なのだそう。

そんなこと聞いたら、可愛らしい姿には見えないです。

怠けてるお坊さんを、ものすごい勢いで追っかけてる姿なんですね。

昔は手に木槌や釘を持ってたんじゃないでしょうか。

怖い~

この顔も恐ろしくなってきました。

こっち見てますよ~

逃げられない~

と言いながら、こんな缶バッジを買ってしまいました。

怠けてたら追っかけられるかなぁ。

仏像館と渡り廊下でつながっている青銅器館にも行ってきました。

中国古代の青銅器が展示されています。

こちらまで来る人は少ないのか、ゆっくり見ることができました。

たくさん展示されてる中で私が気に入ったのはこちら。

博山炉(はくさんろ)という香炉です。

世界の中心にそびえるとされる崑崙山(こんろんさん)を模した作品です。

険しい山が蓋になっていて、この中で香を焚くと、蓋の透かし孔から煙が漏れ出て、まるでたなびく雲のように見えるようになっているのだそうです。

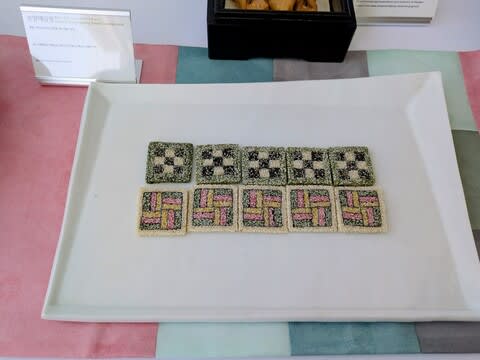

これは豆(とう)という器で、食べ物を盛るための高杯です。

紀元前6世紀ごろのものです。

模様が非常に細かいです。

超 国宝のチケットで、仏像館と青銅器館も見ることができました。

大満足の奈良国立博物館でした。

仏像館と青銅器館の渡り廊下で、鹿の親子を見ることができました。

かわいかったです。

15日まで開催されている「超 国宝」を見るためです。

先月は前期展を見て、今回は後期展を見てきました。

前期展とは比較にならないほど多くの人が来られていました。

前期展の記事はこちら↓

奈良国立博物館の建物は、明治28年(1895)に完成した本格的な西洋建築です。

超 国宝展が行われているのは新館で、こちらは仏像館です。

仏像館では、飛鳥時代から鎌倉時代にいたる日本の仏像を中心に、常時100体近くの仏像が展示されています。

国内の博物館では、もっとも仏像の展示が充実しているそうです。

反対側が入り口になっています。

現在、仏像館では奈良県吉野町にある金峯山寺仁王門の金剛力士立像が公開されています。

令和元年に仁王門の修理のため搬出され保存修理されました。

仁王門の修理が完了するまで公開されています。

この圧倒的な大きさ。

写真では伝わらないですよね。

高さは約5mあります。

阿形像 1338年(延元3年)作

吽形像 1339年(延元4年)作

南北朝時代に制作され、作者は大仏師 康成(こうじょう)という人です。

日本で2番目に大きな仁王像で、1番は東大寺南大門の仁王像で8mを超えます。

目玉が飛び出しそう~

筋骨隆々ですごい迫力です。

檜と杉の寄木造です。

つぎあわせているのが分かります。

仁王門の中に入っている時よりも、ものすごい大きさと迫力を感じました。

そしてこちらは伽藍神立像(がらんしんりゅうぞう)。

鎌倉時代の作です。

大きく腕を振って走っているようです。

なんか可愛らしい姿ですよね。

その様子から「走り大黒」と呼ばれていましたが、実は違うそうなのです。

近年の研究で禅宗寺院を護る伽藍神とされ、修行を怠るお坊さんを見つけて、木槌で釘を打ち付けて懲らしめる役割を持つ神様なのだそう。

そんなこと聞いたら、可愛らしい姿には見えないです。

怠けてるお坊さんを、ものすごい勢いで追っかけてる姿なんですね。

昔は手に木槌や釘を持ってたんじゃないでしょうか。

怖い~

この顔も恐ろしくなってきました。

こっち見てますよ~

逃げられない~

と言いながら、こんな缶バッジを買ってしまいました。

怠けてたら追っかけられるかなぁ。

仏像館と渡り廊下でつながっている青銅器館にも行ってきました。

中国古代の青銅器が展示されています。

こちらまで来る人は少ないのか、ゆっくり見ることができました。

たくさん展示されてる中で私が気に入ったのはこちら。

博山炉(はくさんろ)という香炉です。

世界の中心にそびえるとされる崑崙山(こんろんさん)を模した作品です。

険しい山が蓋になっていて、この中で香を焚くと、蓋の透かし孔から煙が漏れ出て、まるでたなびく雲のように見えるようになっているのだそうです。

これは豆(とう)という器で、食べ物を盛るための高杯です。

紀元前6世紀ごろのものです。

模様が非常に細かいです。

超 国宝のチケットで、仏像館と青銅器館も見ることができました。

大満足の奈良国立博物館でした。

仏像館と青銅器館の渡り廊下で、鹿の親子を見ることができました。

かわいかったです。

)、次はこれを目的で行きたいと思います。

)、次はこれを目的で行きたいと思います。