| ■ 4-2-3-1とはどういうフォーメーションか |

◆ 4-2-3-1は4-5-1と4-3-3

セカンドトップ、トップ下という名称は、選手の配置を示すフォーメーション上の役割を細分化した表現である。

現在、世界の潮流である「4-2-3-1」というフォーメーションは、基本的に「4-5-1」と考えるべきである。

そして、フォーメーションは、基本的に3ライン(DF、MF、FW)で考えると分かり易い。

「4-5-1」の「5」の部分を細分化した形が「4-2-3-1」なのである。

次に、この「4-2-3-1」は2系統に分けられる。

前述の「4-5-1」と「4-3-3」である。

「4-5-1」の場合

4人のDFと1トップでチームの前と後ろを構成する。中盤に5人のMFを配置して中盤での構成力を全面に出す戦い方に多くみられる。

そして「4-5-1」もボランチの人数を細分化することにより3バターンに分類出来る。

「4-1-4-1」「4-2-3-1」「4-3-2-1」となる。(いずれも4人のDFと1人のFWという点は一致している)

「4-3-3」の場合

4人のDFと3人のFWでチームの前と後ろを構成する。「4-3-3」の基本的な特徴は、両ウイングである。左右に張り出したFW(ウインガー)がサイドからのクロス、ドリブルなどで相手のSB(サイドバック)へ仕掛ける攻撃的な形が土台となっている。つまり、サイドの優位性に重きを置いているフォーメーションということになる。

次にもっと基本的なフォーメーションをおさらいしてみよう。変則的な形を除き4バックは3系統がある。

基本的な4バックの形

基本的なフォーメーションは「4-3-3」「4-4-2」「4-5-1」の3パターンである。

いずれも4人のDFを配置する形には変わりないが、FWとMFの数が異なる。基本的な考えとしては、FWの枚数が少なくなりMFの数が増えるほど、守備的になっていく。そして、最後に「4-4-2」も「4-2-3-1」の系統になり得る。

「4-4-2」の場合

「4-4-2」が「4-2-3-1」の元の形?と思った人はいるかもしれない。「4-4-2」の2人のFWの1人がMFへ下がったと考えるのである。(この場合も守備的に下げたか攻撃的に下げたかという違いもある)

例えば、試合中に2トップの一角を外して交代選手に守備的MFを入れた場合などをイメージすると分かり易いかもしれない。

(最近、純粋な「4-4-2」のチームが少ないので若い世代にはピンとこないかもしれないが…)

| ■ 香川はセカンドトップかトップ下か? |

◆ ザックJAPANの「4-2-3-1」

ここからが本題である。

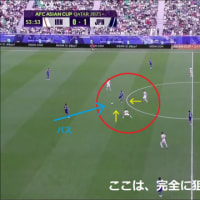

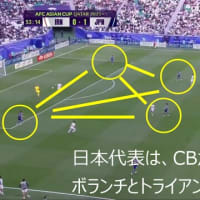

ザックJAPANで採用されている「4-2-3-1」は「4-3-3」→「4-5-1」(=「4-2-3-1」)となった形と見ている。人によっては、純粋に5人のMFを配置した形と考える人もいると思うが、それはそれで正しいと思う。突き詰めれば若干変則的な「4-3-3」とも見れる。(今回、この辺の考え方に関しては省略する)

ザックJAPANのトップ下は本田である。

そして、香川がトップ下に入った際に機能しない理由は、いわゆるタメを作れない等、様々な問題が指摘されているが概ね正しい。これは本田と香川のプレースタイルの違いによるものである。当然2人のプレースタイルの違いはザッケローニ監督も重々承知しているであろう。

ここで一つの疑問が浮上する。

ザッケローニ監督は、香川を本田の代わりとしてトップ下でプレーして欲しいのか?

それとも、セカンドトップとしてプレーして欲しいのか?

香川が本田の代わりとして起用された際にチームとして機能しない理由は、もしかしたら「セカンドトップとトップ下」の基本的な概念・役割をチームとして意思統一がなされていないのではないか?ということである。

本田と香川のプレースタイルや能力が違うとはいえ、これほど香川が「1トップのFWの後方に配置」された際に上手く行かないのは不自然過ぎる。(ドルトムントやマンチェスターUでの香川のプレーを数多く見ている人であれば、ピンとくると思う)

◆ セカンドトップとは トップ下とは

トップ下とは

昔ながらの司令塔のイメージをしてみると分かり易い。例えば、十年前の主流だった「3-5-2」も5人のMFを配置している。そして「5」の真ん中がトップ下である。ザックJAPANは「4-3-3」→「4-5-1」(=「4-2-3-1」)であると考えたならば、「5」の真ん中は同じトップ下である。ここが司令塔、本田のポジションである。

セカンドトップとは

ところが、香川をトップ下としてではなく、セカンドトップとして考えた場合はどうなるだろうか?

ちなみに、セカンドトップを1.5列目という言い方もする。この言い方は的を得ている。

セカンドトップとは2トップの一人が1.5列目に配置されたような形である。

ザックJAPANの「4-2-3-1」を土台に考えると「3」の真ん中を前に上げた「4-4-2(1列目のFWと1.5列目のFW)」と考えると分かり易いかもしれない。あるいは、ここが重要で「4-4-2」の2人のFWの一角を1.5列目に下げた形としてザッケローニ監督が考えているとしたらどうだろうか?本田と香川の役割は随分と変わってくるし、他のMFの選手のプレーも大きく変わらざるを得なくなる。

そもそもセカンドトップは、2トップというFWを2人配置した形から派生して生まれた表現であり、MF的なプレーよりはFW的な役割を担う。

例えば、ミスター・セレッソこと森島と西澤の組み合わせや昔のチェコ代表のヤン・コラーとミラン・バロシュ(セカンドトップ)などの2トップのコンビが分かり易いと思う。(例が古くて分からない世代はヤフーで検索してみてください。)

こう考えると「4-2-3-1」の「3」の真ん中(トップ下)と同じような役割を香川が担うのは無理がある。

そして、他のメンバーも本田のトップ下と同じような感覚でプレーしては、香川が生きないばかりかチームとして上手く行くはずがない。では、どう考えれば良いのか?

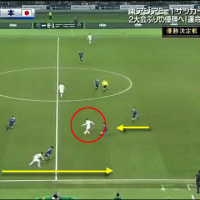

「4-4-2」と切り替わったと考えるべきである。

つまり、香川が2トップの一角を担ったと考えれば、チームとして自ずとプレーすべき判断が違ってくるはずである。

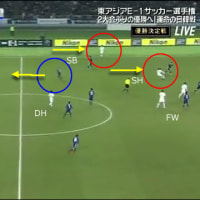

MFの遠藤と長谷部はポジションを少し前のめりにして前後の可動域が広くしなけれならない。

両サイドは、縦よりももっと央への可動域を広げなければならない。

なぜならば、1.5列目のセカンドトップを配置した「4-4-2」になったのだから。

香川はトップ下に入ったのではなく、2トップの一角(1.5列目)に入ったという認識をもっと強めれば、

本田不在時でもチーム力は落ちることはないと思う。

ちなみに、日本代表の会見の記事などを読んだ際に、ザッケローニ監督は香川をセカンドトップと表現したこともあると思うし、トップ下と表現していることもあるかもしれない。通訳の矢野大輔さんはサッカー経験者なので、セカンドトップとトップ下の違いは理解しているという前提で進めると、ニュース記事を書く記者がセカンドトップとトップ下の違いが分かっていない可能性がある。そして、この辺は記事を読む際に注意が必要である。

なぜこのようなことを書いたかと言うと、「セカンドトップとトップ下の違い」が分かってない、あるいは混在されているからと思ったのと、もしかしたザッケローニ監督は、トップ下ではなくセカンドトップとして香川を起用しているのではと、ふと思ったからである。

※ 最後に一番重要なこと ※

フォーメーションとシステムは同じではない。あくまでも、フォーメーションは選手の配置を便宜上示したものにすぎない。

同じフォーメーションでもシステムが異なるとチームのカラーは違ってくる。

そして、システムの違いは監督、チームの戦術の違いであり、選手の特徴(プレースタイル)の違いでもある。

現在、世界の潮流となった「4-2-3-1」だが、システムが違うので同じフォーメーションで戦っても違うチームカラーが出ているのはその為である。

最後まで読んで下さって、ありがとうございます。

是非クリックお願いします。

■ 関連記事

[4-4-2]の3類型

[4-1-4-1] の原型に関する一考察

[4-3-3]に関する一考察

試合中は、ブログとは異なり緩く赤裸々なツイッターも行っております。

| ■ リンク - ブログ検索 |

| ブログランキング・ブログ検索ポータルサイトのにほんブログ村。 人気ブログランキング、ブログ検索、トラックバックセンター、アンケート掲示板などが大人気(無料) |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます