「蓮田善明 日本傳説」

「蓮田善明 日本傳説」私の「三島由紀夫研究」 其ノ二

ほんとうの “日本の心” はどこにあるのか?

日本および日本人の精神を鋭く問うた三島由紀夫が衝撃的に自裁してから二十年。

その三島由紀夫に決定的な影響を與へた男・國文學者蓮田善明もまた、日本敗戰の混亂時、シンガポール(正しくは ジョホール・バル Johor Bahru)において、聯隊長を射殺し、壯烈に自死していた。

なぜ? その死にまつわる謎を解き明かしつつ、「日本」という[傳説]に迫る!

本書帯封の謳ひ文句である。 そして;

『蓮田善明の名は、戰後ながいあいだ、封印されてゐた。 これは、敗戰直後の蓮田の激烈なる自決のありようが、戰後という平和で、生命賛美の時間にとって忌避すべきものと捉へられたからだらう。 その蓮田の名が蘇ったのは、三島由紀夫の自決によってである。 ・・・』

松本健一 著 『蓮田善明 日本傳説』 冒頭の一節である。

「蓮田善明」の名前は、戰後の平和日本では 完全に凍結され 日本の古典文學關係者の間ですら すっかり忘れさられてゐた。

學習院中等科五年生で一六歳の 平岡公威を 『われわれ自身の年少者』と絶讃して世におくり出し、 世間一般では、昭和四十五(1970)年十一月二十五日 陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地での三島由紀夫自裁の動機・裏付けだと 廣く信じられてゐる、 蓮田善明。

この 蓮田善明傳説については、蓮田の唯一の傳記ともいへる 小高根二郎著『蓮田善明とその死』(筑摩書房、 昭和四十五年三月刊)の記述が 眞相をつたえるものだと 三島由紀夫自身も含めて 廣く一般に信じられて來た。

それによると、「聯隊長は、舊姓を『金某』と謂う朝鮮半島の出身者で、豫(かね)てから『通敵行爲』を疑はれ、終戰に際し、敗戰の責任を天皇に歸し、皇軍の前途を誹謗し、日本精神の壊滅を説いた」とされ、これに憤激した蓮田善明に射殺されたと謂うものである。

が、これに疑念をもった著者は 射殺された聯隊長の遺児を對馬に尋ね 綿密な調査の結果 小高根の誤記・誤解を解き明かしてゐる。

さらには、蓮田善明の著述について、小高根の解釋に幾多の疑問を呈し 自説を開陳してゐる。

では なぜ 斯かる誤傳が生まれたのであらうか?

小高根は、聯隊副官の鳥越春時大尉が 蓮田の竹馬の友であり 熊本縣立中學濟々黌での同級生であった 丸山 學(のち 熊本商科大學學長)に語ったと謂はれる記述(「日本談義」昭和三十三年八月號)や、黒田稔、後藤包 両聯隊付軍曹の記憶などを総合して、自著の中で『ほぼ眞相に近いという確信がある。』と わざわざ註記してゐる。

孰れも、蓮田側の證人と謂へる人達の證言と傳聞であり、中條聯隊長の戸籍を調べるとか、その遺族に尋ねるなりの檢證をすれば 直ぐにでも判る事を、全く怠っての結論である。

小高根二郎の『蓮田善明とその死』初出雑誌「果樹園」での聯載が一九六八年十一月號(昭和四十三年)で完結すると 三島由紀夫は小高根に以下の便りを送ってゐる;

毎月、これを拝讀するたびに魂を振起されるやうな氣がいたしました。

この御作品のおかげで、戰後二十數年を隔てて、蓮田氏と小生との結縁が確かめられ固められた氣がいたしました。 御文章を通じて蓮田氏の聲が小生に語りかけて來ました。

蓮田氏と同年にいたり、なほべんべんと生きてゐるのが恥ずかしくなりました。

一體、小生の忘恩は、數十年後に我身に罪を報いて來るやうであります。

今では小生は、嘘もかくしもなく、蓮田氏の立派な最期を羨むよりほかに、なす術を知りません。 しかし、蓮田氏も現在の小生と同じ、苦いものを胸中に蓄へて生きてゐたとは思ひたくありません。 時代に憤ってゐても氏にはもう一つ、信ずべき時代の像があったのでした。 そしてその信ずべき像のはうへのめり込んで行けたのでした。 ・・・

「蓮田善明一巻全集」が三島由紀夫から發案されたのは 三島自決の一年ほど前、昭和四十四年十月二十五日、荻窪の料亭・桃山で行はれた 蓮田善明二十五回忌の席での事である。

その席で、四十四歳の三島は「私の唯一の心のよりどころは蓮田さんであって、いまは何ら迷うところもためらうこともない」、 「私も蓮田さんのあのころの年齢に達した」と挨拶の辭を述べたという。

實際に、全一巻の『蓮田善明全集』が 島津書房から刊行されたのは、それから さらに二十年を經た 昭和六十四年四月の事である。

編集を擔當したのは 同じ 小高根二郎であるが、その小高根も 直後に燃へ盡きて鬼籍に入る。

ところがである。 その 全集の解説の最後の最後に至って 小高根は話の出元である聯隊副官 鳥越春時大尉の人間性について 大いなる疑問を呈してゐる。

即ち、昭和四十四年八月十九日、大隊長秋岡隆穂大尉、聯隊副官鳥越春時大尉出席のもと 熊本は水前寺で催された善明二十五回忌追悼會の席で、鳥越副官は筆者(小高根)の質疑を忌避して、参加者の群れにまぎれて逃避した。 ・・・

・・・ 彼は復員船で幾度か兵達から「甲板に出てこい」と呼び出しをうけ、ために 上陸まで船室を出られなかったという事實を、はしなくも聞きおよんだ ・・・

そして、筆者(松本)は ・・・ 要するに、鳥越副官は「残忍」な性格であり、それゆえに復員船上でも兵隊たちから戰爭中の仕返しのため呼び出されたほどだが、その残忍さによって、聯隊副官と謂う 本來 聯隊長を護るべき立塲を忘れ、「古事記の神々のように至純な善明」を誣言・讒言により「凶行」へと煽動したのだ、という推論を開陳してゐる。 ・・・

また、水戸藩執政であり 水戸天狗黨武田耕雲齋への 蓮田の見方を紹介しながら、射殺の標的にしたのは、中條豊馬聯隊長という人間個人ではなく、中條聯隊長に象徴される効率的な判斷、敗戰後の變はり身の早い變節、寝返りに對するアンチテーゼ的な意味合いであるとし、どちらが善でどちらが惡かといった見方は無意味であり、そこに「美」と「政治」の 二者の「根源的對立」の意味をみるべきだ との見解を述べてゐる。

私は、判りやすく謂うならば、これは 「承詔必謹」派 と 「徹底抗戰」派 との相剋の結末であり、四日前の八月十五日未明に東京で起こった、畑中健二陸軍少佐らによる 森 赳 近衞第一師團長弑逆事件と 相似形をなすものだと見る。

因みに 海軍では 小薗晏名海軍大佐による厚木航空基地での抗命叛亂はあったが、弑逆事件は寡聞にして承知しない。 そのへんが、帝國海軍と帝國陸軍の體質の相違であらうか。

歩兵第一二三聯隊長 中條豊馬陸軍歩兵大佐は 明治二十八年大分縣宇佐郡高家村の生まれ。

舊姓 陳 豊馬で 大分中學在學中に 對馬・嚴原在の中條家の婿養子となる。

随って 小高根の謂う『舊姓が「金」と謂う朝鮮人の養子』だと謂うのは 全く根も葉もない悪意ある事實誤認である。

對馬中學に轉校した中條は 陸軍士官學校へと進む。 士候第二十九期。

任官は 敦賀の歩兵第十九聯隊。 鯖江の歩兵第三十六聯隊 等 一貫して加賀・金澤の第九師團系の隊付將校として歩兵畑を歩む。

第四十六師團歩兵第一二三聯隊長として上海からジョホール・バルに轉任して來たのは終戰も間近に迫った 昭和二十年七月六日の事である。

鳥越春時大尉は、蓮田の歩兵第十三聯隊における中支那戰線以來の上官であり、中條聯隊長着任に併せて 蓮田中尉が後釜の中隊長となり、聯隊副官に轉任した間柄である。

聯隊は 根っからの「くまモン」第六師團系「もっこす」聯隊であり、終戰に際し、徹底抗戰で凝り固まってゐる。

第七方面軍は 軍司令官板垣征四郎陸軍大將の許、第四十六師團師團長 國分新七郎陸軍中將以下 承詔必謹。

着任間もない 中條聯隊長は 柔軟思考の 金澤第九師團隊付將校の道を着實に歩んだ 戰(いくさ)上手と評判の聯隊長であり、部下の「もっこす」聯中とは 終戰という未曾有の事態に直面して 意思の疎通を缼いた事は 十分考へられる。

「舊姓 金某なる朝鮮人」でなければ 「聯隊長の通敵行爲」なぞと謂う荒唐無稽な作爲(つくり)話は成立しないし、 それがなければ 弑逆の正當性は全く失われてしまう。

確信を持って誤傳を廣めた小高根二郎の罪は大きい。

そして その誤傳を信じて逝った三島由紀夫の立塲や如何。

両人共 今やこの世にない。

松本健一は、小高根二郎について、 もともと「抒情詩人」であり、恣意性の強い人として傳記作家としての資質に疑問符をつけてゐる。

一方、成城學園の國語教師であった蓮田善明の方は、昭和十三年秋十月、召集で熊本の歩兵第十三聯隊(第六師團隷下)に入營。 陸軍少尉として支那戰線を轉戰。負傷して陸軍病院で療養の後、昭和十五年暮十二月に除隊して 成城學園に復歸する。

再度の招集は 昭和十八年十月のことで、今度は 同じ熊本でも 昭和十八年五月に編成されたばかりの 第四十六師團隷下の歩兵第一二三聯隊である。

歩兵第一二三聯隊は、元々 日支事變で緊急動員された特設師團の第百六師團隷下 昭和十三年五月に留守歩兵第十三聯隊區(熊本)で編成された特設聯隊である。

十六歳の 學習院中等科生 平岡公威が書いた 「花ざかりの森」を 學習院での 平岡の恩師 清水文雄とともに『文藝文化』に掲載して絶賛したのは、成城學園に復歸し、再度の應召までのつかの間の時期の事である。

昭和二十一年十一月十七日、成城學園素心寮で開かれた「蓮田善明を忍ぶ會」の櫻井忠温、清水文雄、栗山理一等、八人の年長の出席者の中に唯一人、このとき若干二十一歳の三島由紀夫も名前を列ね、出席者の感懐を記した『おもかげ』なる小冊子に

次なる 誄(るい) 詞(し) を墨書してゐる;

古代の雲を愛(め)でし君は その身に古代を現じて雲隠れ玉ひしに

われ近代に遺されて空しく靉靆(あいたい)の雲を慕ひ その身は漠々たる塵土に埋れんとす

この冊子の裏表紙は 棟方志功の飛天が描かれて、熊本・植木の蓮田家にある。

蓮田善明は、西南戰爭で有名な田原坂に近い植木町の淨土眞宗東本願寺末寺・金蓮寺住職の三男として明治三十七年に誕生。 濟々黌から廣島高師文科第一部(國語漢文専攻)へ。

廣島高等師範學校在學中から齋藤清衛博士の強い影響を受けて その門下生として、後輩の 清水文雄、栗山理一、池田 勉 等とともに古典文學へ傾倒していった。

昭和二年卒業後、長野縣立諏訪中學校等に奉職するが、向學心抑へ難く、昭和七年 二十七歳で廣島文理科大學國語國文學科に入學。

その間、清水文雄、栗山理一、池田 勉と共に 後の『文藝文化』の母體となる同人誌「國文學試論」を主宰。

昭和十年、同學を卒業の後、臺中商業學校に赴任。

昭和十三年四月、清水文雄が學習院中等科へ轉任する後釜として 成城高等學校教諭に就任。 しかし 僅か半年足らずの同年十月二十日 召集令状を受けて熊本・第六師團歩兵第十三聯隊に入營。 中支那戰線を轉戰、昭和十五年十二月 負傷・除隊。

昭和十八年十月、再度の應召で 第四十六師團歩兵第一二三聯隊に入營、南方戰線を轉戰。

その間の活躍が素晴らしい。

應召のかたわら 『青春の詩宗――大津皇子論』(昭和十三年十一月號) 『新風の位置――志貴皇子に捧ぐ』(昭和十四年二月號)をたてつづけに「文藝文化」に發表。

昭和十五年に發表した 『鷗外の方法』(文藝文化叢書2)を皮切りに、昭和十六年 『豫言と回想』(文藝文化叢書10)、昭和十八年『本居宣長』(新潮社)、『鴨長明』(八雲書林)、『神韻の文學』(一條書房)、 『古事記學抄』(子文書房)、等々 文字通り 戰塵の中での寸暇を惜しんでの大活躍である。

中でも 『青春の詩宗――大津皇子論』は壓巻である。

ここには 蓮田の死生觀が凝縮されてゐる。

小高根は それを 山本常朝の「武士道といふは死ぬこととみつけたり」だと解釋してゐるが、 松本健一は これを眞っ向から否定して、『蓮田善明の精神こそが 保田與重郎の<散華の美學を現實に生きた稀有のもの>』だ との見方を開陳してゐる。

召集兵の訓練を了へて 愈々 前線へ配属となる日、蓮田の應召日記 昭和十四年三月十二日の項に;

・・・ この芳醇なる經驗に「死ねよ」と我が意志は我に命ず。 「死ねよ」とは大いなる意志の我に生き及ぶ刹那の聲なり。 ・・・

蓮田善明の死生觀は「賜 死」であり、あくまでも 「おほきみのへにこそしなめ」である。

三島由紀夫は、小高根二郎著「蓮田善明とその死」の單行本化(昭和四十五年三月)にさいし その「序」に、次のように書いてゐる;

「予はかかる時代の人は若くして死なねばならないのではないかと思ふ。 ・・・

然うして死ぬことが今日の自分の文化だと知ってゐる。」(大津皇子論)

この蓮田氏の書いた數行は、今も私の心にこびりついて離れない。 死ぬことが文化だ、という考への、或る時代の青年の心を襲った稲妻のやうな美しさから、今日なほ私がのがれることができないのは、多分、自分がそのようにして「文化」を創る人間になり得なかったといふ千年の憾みに據る。 ・・・

まるで、半年後の自分の運命を確かめてゐるようでもあるが, ここで三島由紀夫が引用した 大津皇子論の一節は、初出の文藝文化 昭和十三年十一月號『青春の詩宗――大津皇子論』にのみ見へる一節で、昭和十八年出版の『神韻の文學』にも 戰後に出版された全集にも、以後の出版物のどこにもみつけることが出來ない。

ここは 三島由紀夫のこだわりであり、著者の松本健一の 關聯資料の讀み込みも詳細を極めてゐる。

偖て、三島由紀夫の復活である。

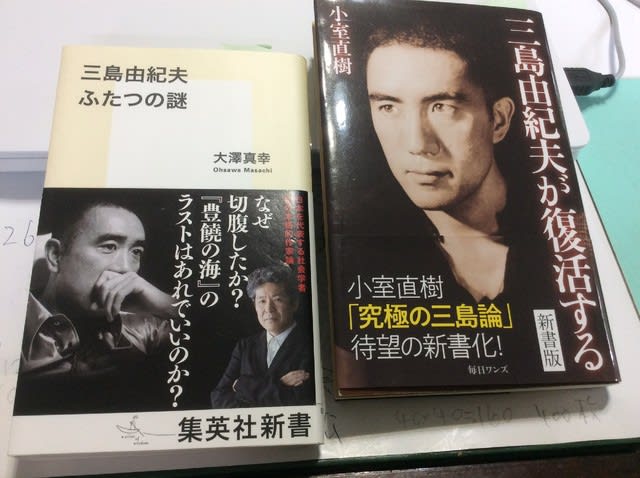

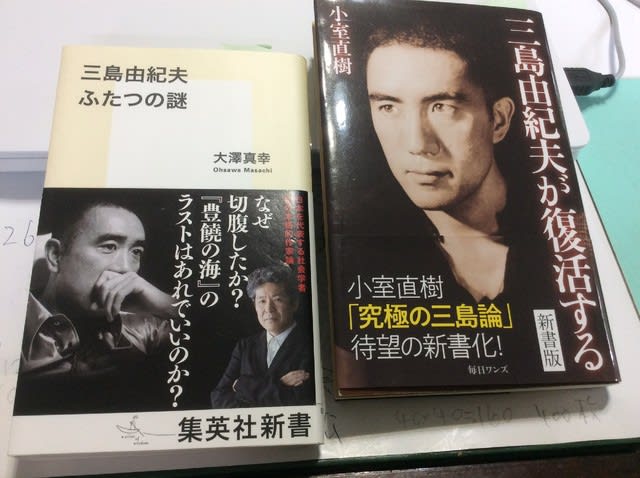

『三島由紀夫 ふたつの謎』大澤真幸 集英社新書 二○一八年十一月

『三島由紀夫が復活する』小室直樹 毎日ワンズ新書版 二○一九年四月

(平成十四年版 新書化)

「ふたつの謎」とは、なぜ切腹したか? と 豐穰の海の結末についての疑問である。

筆者の 大澤真幸氏は 昭和三十三年長野縣松本市生まれの社會學者。

三島由紀夫が自裁した時は小學六年生で、初めて讀んだ三島の作品は「金閣寺」で高校二年に上がる十六歳の春休みの時だったと謂う。

社會學者らしく 三島作品の登塲人物の精神分析を行い、心理學的考察を加へて 綿密にそれぞれの作品との關聯付けをしてゐる。

具體的には、『豐穰の海』(昭和四十五年十一月二十五日擱筆)の結末は、『假面の告白』(昭和二十四年初出)における 無意識の先取りであり、その豫兆と見ることが出來る、とか、『春の雪』の最後は 『サド侯爵夫人』の結末の反復であるとか、ウイットゲンシュタイン(Ludwig Josef Johann Wittgenstein)の「理論哲學論考」を引用したり、さらには プラトンだカントだヘーゲルだと、はたまた エディスコンプレックス(Oedipuscomplex)とか、難解な論理で 讀む者を迷路に追い込み、迷路を抜け出たと思った瞬間、獨自の手法で導き出した 獨特の自説を讀者に押し付ける手法を展開してゐる。

私は、三島作品を讀むのに 斯かる分析や解析が必要なものか否か また、斯かる考察を加へることが適切であるか否か、甚だ疑問に思ふ。 歡心しないし、感心もしない。

一方で、柄谷行人の「昭和と明治の平行性」(コンドラチェフ(Kondrat’ev)循環)を援用しながら、明治四十五年の乃木希典の殉死と昭和四十五年の三島由紀夫の自決を無理矢理對比したりしてゐるのは 博識の落ち零れである。(そして、御丁寧に、章末の註記で「柄谷は、今では、六十年周期説を放棄している。」と記している。)

「金閣寺」、「豐穰の海」等々 三島作品の獨自解釋、解説に多くの頁を費やしてゐる一方、蓮田善明については 僅か數行で、 しかも「三島は、蓮田とは正反對の位置にいた、と言ってよい。」と 切り捨ててゐる。

あくまでも三島作品の解析、分析から「答」を得ようとしてゐるが、結局は、どこにも 「ふたつの謎」についての回答はない。

「正反對の位置」とは、三島自身が「仮面の告白」(河出書房、昭和二十四年)「私の遍歴時代」(初出 東京新聞1963/01/10 – 05/23)等で、また 父親・梓が「倅・三島由紀夫」(初出 雑誌「諸君」昭和四十六年十二月號より昭和四十七年四月號まで聯載)の中で告白している、昭和二十年二月、赤紙(召集令状)を受けて 入營の爲 本貫地兵庫縣の聯隊へ行った時の經緯を根據にしてゐるらしい。

詳細は後述すが、この點についての私の解釋は 全く逆である。

その時 母親宛に遺した「遺書」とも謂へる「述 志」をみれば 三島の「攷」は明白である。

唯、現實は、第二乙種の三島の肉體は兵隊となるにはあまりにも貧弱であり、入隊について 本人も父親も恐怖を感じてゐたであらうことは 容易に想像できる。

三島由紀夫が自らの意志でその肉體改造を始めたのが 昭和三十年(1955)九月十六日であると、著者大澤真幸の調べは細に亘る。

肉體の改造は出來ても、運動神經の發達は伴はなかったらしい。

後に 三島自身が「太陽と鉄」(初出 昭和四十三年十月二十日 講談社)の中で獨白してゐるように、『まづ白木の柱があり、それから白蟻が来てこれを蝕む。 しかるに私の場合は、まづ白蟻がをり、やがて半ば蝕まれた白木の柱が徐々に姿を現したのであった。』。

同書の中で、三島由紀夫は「白蟻」とは『私が自分の職業とする言葉を、白蟻などといふ名で呼ぶのを咎めないでもらいたい。 ・・・』と「言葉」の比喩だとしてゐるが、私は「白木の柱」とは「ボディービルで外見上完成した 三島の見事な肉體」を指し そして 「白蟻」とは 一向に向上しない運動神經の事だと讀む。

この初版「太陽と鉄」と謂ふのは寔に奇妙な書き下ろし本で、ダンボール箱装、400枚を150頁に纏めた贅澤本。 印刷は暁印刷、製本は大進堂。 装幀は 横山 明とあるが、18.0 x 22.5cm と謂う特別サイズの用紙を用い裏表紙に 篠山紀信撮影の 鉢巻き姿で褌一丁と謂う居合抜きの趣味の惡い裸寫眞が印刷されてゐる。

三島由紀夫には珍しく 表題からして第一水準漢字が遣はれてゐる一方、送り假名は所謂「三島流」と謂う 何ともちぐはぐな 三島らしい優雅さを缼いた書き下ろし本である。

結局 この本(三島由紀夫 ふたつの謎)は 難讀・難解なだけで、學者の論文であり、

得るところはない。

一方の 小室直樹氏であるが、十七年前の平成十四年に書き下ろされたものの 複刻版であり、筆者の小室直樹氏は 九年前の平成二十二年に七十七歳で鬼籍に入ってゐる。

その經歴はそれだけで一冊の本になるくらい寔に多彩である。

Wikipediaによると、昭和七年九月九日 東京府荏原郡玉川村(現 世田谷區奥澤)にて出生と謂う事になっているが、出生名 爲田直樹で 私生児であり 誕生日は實際にはもっと早い筈だと。 五歳の時 養父を亡くし母の故郷である會津若松に轉居。

母子家庭で 貧しい幼少時代を過ごすが、典型的 軍國少年であったと謂う。

縣立會津高校で 渡部恆藏(後 選擧の爲に 恒三と改名)の知遇を得る。

晝の辨當すら持てない程の 極貧で、それを知った渡部恒三の好意で辨當にありついたという。

京都大學受驗の爲の旅費も 渡部一族の援助であったが、歸りの旅費が足りず 京都から歩いて歸ったとの武勇傳説もある。

京都大學理學部で 數學を専攻。 理論經濟學に興味を持つにいたる。

昭和三十年、京都大學を卒業。 阪大ゴールデン時代と謂われた、高田保馬、森嶋通夫 等々を擁する 大阪大學大學院經濟學研究科に進學。

昭和三十三年、博士課程に進學して 森嶋通夫の薫陶を受ける。

昭和三十四年、中退して、米國經濟學の牙城 シカゴ大學大學院へ。

翌三十五年には、マサチューセッツ工科大學大學院で、ポール・サミュエルソン、ロバート・ソロー、 更には ハーバード大學大學院ではケネス・アロー、チャリング・クープマンスらから經濟學を學ぶ。しかし、研究を進めるにつれて、ヒックス、サミュエルソン、アローなどにより理論經濟學の研究は完成されてしまったと考え、社會學と政治學の理論化を研究しようと決意する。そのためには、當時、實證科學の條件を満たしていた心理學を學ぶことが社會學や政治學の理論化に有益であると考えた。翌昭和三十六年、再びハーバード大學でバラス・スキナー博士から心理學(行動主義心理學)、タルコット・パーソンズ博士から社會學、ジョージ・ホーマンズ教授から社會心理學など學問の分野を超えて社會科學を學ぶ。

フルブライト留學生の限度が三年だったため、昭和三十七年に歸國。

しかし、經濟學から轉向することを告げると阪大一門から破門された。

昭和三十八年、東京大學大學院法學政治學研究科に進學。丸山眞男が指導教官となり政治學を學ぶが、小室が心理學ばかり勉強しているので、丸山の弟子の京極純一に預けられた。

昭和四十二年から、ボランティアで所属・年齢・専攻を問わない自主ゼミ(小室ゼミ)を開講し、經濟學を筆頭に、法社會學、比較宗教學、線型代數學、統計學、抽象代數學、解析學などを幅廣く無償で教授していた。小室ゼミ出身者には橋爪大三郎・宮台真司・副島隆彦・盛山和夫・志田基与師・今田高俊・山田昌弘・大澤真幸らがいる。 以後、橋爪、宮台、副島、大澤らは小室を學問上の師匠として深く尊敬することになる。

昭和四十五年、大塚久雄の近所に引越し、直接マックス・ヴェーバーについて學びながら、宗教についての研究を始める。昭和四十七年、東京大學から「衆議院選擧區の特性分析」で法學博士の學位を取得し、東京大學非常勤講師に就任。

昭和五十四年十二月、清貧な學究生活を送っていた小室は、自宅アパートで研究に没頭し榮養失調で倒れているところを門下生に發見され病院に運ばれた。しばらく入院し身體は回復したが自身で入院費用が拂えず、友人知人のカンパで費用を支拂。

才能を知る友人の渡部喬一辯護士や山本七平などの勸めで本を出版することにし、

光文社から『ソビエト帝國の崩壊』を出版、やっと 稿料を得て生活基盤が出來る。

『ソビエト帝國の崩壊』の出版から續編『ソビエト帝國の最期 “豫定調和説”の恐るべき眞實』(昭和五十九年、光文社)など十數年間にわたって光文社のカッパビジネス、カッパブックスより27冊の著作が刊行され、光文社にとって小室の著作群はドル箱になった。光文社以外にも徳間書店、文藝春秋、祥傳社などから著作を刊行、こうした著作活動の成功により經濟的安定を得ることができた。ベストセラーを書くまでの主な収入は家庭教師で、受驗生のほか、大學の研究者(教授など)まで教えていたと。

テレビ生放送での發言事件

昭和五十八年一月二十六日、ロッキード事件被告田中角榮への求刑公判の日、テレビ朝日の番組「こんにちは2時」の生放送に出演した。小室は田中角榮の無罪を主張し、田中角榮を優秀な政治家と評價していた。 番組で小澤遼子ら反角榮側二人と小室による討論を行った。 ところが冒頭、突然立ち上がってこぶしをふり上げ、「田中がこんなになったのは檢察が惡いからだ。 有能な政治家を消しさろうとする奴をぶっ殺してやりたい。 田中を起訴した檢察官は全員死刑だ!」とわめき出し、田中批判を繰り廣げた小澤遼子を足蹴にして退塲させられた。 この事件以後、奇人評論家と評されることになった。

小室直樹論は このくらいにして本論に戻ろう;

先ず、三島由紀夫の天皇制批判の根源は「二・二六事件」にありと喝破して 第一章で事件の經緯を詳述してゐる。

しかしながら、結局 三島理論は理解しかねたか、『二・二六事件をめぐっての、人々の思想と行動は、三島哲學の根底をなす唯識論によってのみ説明されうる。』

として著者自身の見解は避けてゐる。

しかし、事件の經緯・全貌がはっきり判った今、所詮 事件を起こした側に「正義在り」とは到底謂へまい。

事件の判決文によれば、叛亂罪で死刑判決(銃殺刑)を受けたのは、16名(その他 別法廷で 北 輝次郎、西田 税(みつぐ)・豫備役騎兵少尉(士候34)の 2名)で この内「首魁」とされたのは、

香田 清貞陸軍歩兵大尉 歩兵第一旅團副官 士候37

安藤 輝三陸軍歩兵大尉 歩兵第三聯隊第六中隊長 士候38

栗原 安秀陸軍歩兵中尉 歩兵第一聯隊附 士候41

村中 孝次 元陸軍歩兵大尉 士候37

磯部 淺一 元陸軍一等主計 士候38

村中、磯部の両名は、陸軍士官學校事件で免官となってをり、外部からの煽動者。

磯部淺一は 陸軍歩兵大尉の軍服を着用して兵を指揮し、湯河原の重臣暗殺を企ててゐる。 この一事だけでも、皇軍を私に動かした重罪であり、事件の正義と正當性を大きく毀損する要因の一つである。

この事件を相似的に置き換えると;

煽動者の磯部淺一が 事實無根のでっち上げ話で聯隊長弑逆を教唆・煽動した聯隊副官で、安藤輝三大尉が 差し詰め「古事記の神々のように至純な蓮田善明陸軍中尉」だと謂う構圖がなりたちはすまいか?

「憂國」の初出は 昭和三十六年一月 小説中央公論冬季號。

さすがに、二・二六事件を天皇制批判の根據にする事の困難に氣附いたか、昭和四十一年六月號 文藝初出の「英霊の聲」では 特攻隊の英霊を援軍に登塲させてゐる。

「憂國」の主人公の肩書きの引用の仕方が面白い。

大澤本では 『近衞(このえ)歩兵一聯隊(いちれんたい)武山信二中尉は ・・・』(P-91ルビも原文通り)となってをり、一方、小室本では 『近衞輜重兵(しちょうへい)大隊勤務武山信二中尉』(P-160)となってゐる。

實は これ どちらの引用も正しいのだが、大澤の引用の仕方が「近衞歩兵第一聯隊」ではなくて「近衞歩兵一聯隊」となってゐるあたりが、如何にも大雑把な性格を表している。

私の手許にある、集英社 昭和三十九年六月一日印刷 二重箱入り 金文字総鞣し革装 限定1000部發行の『三島由紀夫自選集』の中の『憂國』は 総て 康煕文字(第二水準・水準外漢字)、三島流送り假名で、「近衞輜重兵大隊」となってゐる。(大日本印刷(株)印刷・共同製本(株)製本・三菱製紙製用紙)

ところが、昭和四十一年六月三十日 河出書房發行『英霊の聲』収録の「憂国」では「近衞歩兵第一聯隊」と改訂され、しかも「聯隊」以外の漢字が「憂国」もふくめて第一水準漢字に置き換へられてゐる。 「事件發生以來親友が叛亂軍に加入せることに對し懊惱・・・」(発生、以来、反乱、対、懊悩)、「仲人の尾關中將・・」(尾関、中将)等々

送り假名も 三島流が すべて 金田一流に「すなはち」(原文)が 「すなわち」等々

改竄である。(大日本印刷・岸田製本)

三島自身は「輜重兵大隊」にこだわりがあったようだが、當時、青森・歩兵第五聯隊大隊副官として事件には参加しなかったものの、煽動・教唆罪で禁錮四年の判決をうけた末松太平陸軍歩兵大尉の助言であることを 巻末の「二・二六事件と私」の中で陳べ「・・次のように改訂し、以後これを定本とする。」と宣言してゐる。

ところがである。 それからわずか一ヶ月、昭和四十一年八月一日初刷の新潮社發行 「現代日本文學館42 三島由紀夫」収録の「憂国」では「近衞(このえ)歩兵(ほへい)一聯隊(いちれんたい)」とご丁寧にもルビ入りで誤植してゐる。(凸版印刷・凸版製本)

おそらく この誤植を 以後の文庫本が踏襲し、無頓着な 大澤真幸がそれを引用したものだと考へられる。

小室直樹で感心するのは、引用文は 引用文献を明記して、原文に忠實に 第二水準漢字と水準外字を驅使し、三島流送リ假名をそのまま再現してゐることである。

その點、戰後生まれの大澤真幸は 漢字・假名遣ひにはご興味・ご關心は薄いらしく、ご自分の名前すら、高橋真麻、桑子真帆なみに綴り、田中眞紀子や眞鍋かをり(眞鍋は名前のローマ字綴りをKaworiとするほど文字遣いにこだわってゐる。)とは大違いである。

結局、 小室本のどこにも「蓮田善明」の名前を見付けることは出來ない。 まさに封印され、忘れ去られた存在である。

私は 三島由紀夫の自裁に決定的な影響を與へたのは やはり蓮田善明であると考へてゐる。

三島由紀夫が自らの意志でその肉體改造を始めたのが 昭和三十年(1955)九月十六日であることは前述したが、第四章「三島由紀夫の軌跡」によると、その切っ掛けは 元憲兵曹長 宮崎清隆に逢ったことにあると謂う。

宮崎の「憲兵」なる著書を讀んで感動した三島は、昭和二十八年三月五日、一面識もない宮崎に電話して面會を求め、この本を「藝術の極致」だと絶讃し、柔道四段、劍道三段の 自分が持ち得なかった肉體に目を輝かせて羨んだと謂う。

Wikipediaによると;

昭和三十年九月、三島は、週刊讀賣のグラビアで取り上げられていた玉利 齊(早稲田大學バーベルクラブ主將、後 (社)日本ボディービル協會會長)の寫眞と、「誰でもこんな身體になれる」というコメントに惹かれ、早速、編集部に電話をかけて玉利を紹介してもらい、自宅に玉利を招いて週3回のボディービル練習を始めた。

翌年三月には、後楽園ジムのボディビル・コーチで海軍兵學校の體操教官であった鈴木智雄が自由が丘の自宅で始めたジムに通い始めた。

元々痩身で虚弱體質の三島であったが、弛まぬ鍛錬でのちに知られるほどの偉容を備へた體格となる。 最初は10キロしか擧げられなかったベンチプレスも、約二年後には60キロを擧上するまでに至り、その後 胸囲も1メートルを超え、ボディビルは生涯継續されていくことになる。

次に、鈴木の紹介で日大拳闘部小島智雄監督の指導の下、合宿所の練習に参加させてもうらう。

しかし、その練習風景を見てゐた石原愼太郎が あまりの反應の鈍さに滅多打ちを喰らうのを見て、「このままでは 天才の頭腦が破壊されてしまう!」として止めさせたと謂う。

事實、後に劍櫻會で指南をつけた 畏友・鞠(きく)智(ち)淨雲武尚錬士六段から 直接伺った話でも「運動神經が鈍くて 劍道の態をなしてゐない」と 散々な評價である。

(死のその日まで練習を續けた) 「その意志の強さには敬服しますが、三島さんの目的は、肉體の表面を美しく見せるにはどうしたらいいかといったものだけで、體育の本質には迫らず、本物を追求する精神はなかったようです。」 と謂うのが、ボディービルを指南した元海兵教官の鈴木智雄氏の述懐である。

しかし、生來の生眞面目・几帳面さ、強靱な意志と、粘り強ひ努力で ボディービルは急速に、 劍道は ゆっくりではあるがその成果を擧げて上達してゐる。 その軌跡を辿ってみよう。

昭和三十年九月 ボディービルを始める。

昭和三十年十月 日大拳闘部の合宿所の練習に参加させてもうらう。

昭和三十三年十一月 東調布警察署で劍道を教へていた吉川正実に紹介状もなしに

弟子入り。

昭和三十六年四月二十三日 大日本劍道聯盟劍道初段

昭和三十八年三月二十四日 大日本劍道聯盟劍道二段

昭和三十九年三月二十二日 大日本劍道聯盟劍道三段

昭和四十一年一月三十一日 國會議員との親善試合で橋本龍太郎議員と引き分け。

五月二十九日 大日本劍道聯盟劍道四段

その間、舩坂良雄師範のもと 大森流居合抜き入門。

昭和四十二年二月十二日 大森流居合初段

六月 空手入門。

昭和四十三年八月十一日 大日本劍道聯盟劍道五段

昭和四十四年十二月十四日 大森流居合二段

昭和四十五年四月五日 第一回世界劍道選手權大會で 臺灣の五段の選手と引き分け。

六月十七日 空手初段。

生來の几帳面さと忍耐強さのたゆまぬ努力で、肉體の發達と劍ノ腕の上達に伴って、それまで 三島の心の中に潜在してゐた 皇國イデオロギーが 一氣に沸騰を始める。

この事は、昭和三十五年の六十年安保鬪爭から 昭和四十五年の七十年安保改定阻止鬪爭に至る十年間の世間の動きを抜きにしては語れない。

昨晩(令和元年六月二十三日)放映のNHK BS1特集番組の中で、平野啓一郎はインタヴューに應へて、三島が徴兵免除を受けた經緯を引用しながら、『三島の原點は 役にたたない男性として 國家から見捨てられた事への絶望感!』だと断言してゐた。

これは 平野が事實關係を聞き囓って、詳細を承知せずに下した誤判断である。

昭和二十四年、三島が二十四歳の時に上梓した『假面の告白』を一部引用しながら 少し詳しく叙してみよう;

昭和二十年一月十四日に 學習院高等科三年生として 滿二十歳の誕生日を迎へる

平岡公威にとって 徴兵を遁れる唯一の方法は 陸軍特別幹部候補生(陸軍特幹)を志願する事であった。 (海軍には 主計科短期現役制度(主計短現)のほか 兵科豫備學生制度(兵科豫備學)等があったが、孰れも 大學ないしは専門學校卒業生が對象)

現に 親友の草野(作中名、本名 三谷 信)はこれを志願して 前橋の陸軍豫備士官學校に入學してゐる。

ところが アオジロと綽名されるくらいひ弱で貧弱な體格の平岡公威は、田舎で徴兵檢査を受ければ不合格になるのではないかと謂う 父親梓の入れ知恵で昭和十九年五月十六日 本貫地の兵庫縣印南郡志方村に近い加古郡加古川町(現・加古川市)の加古川公會堂で徴兵檢査を受ける。

公會堂の松の木の下で、十貫(40KGs)の砂を入れた米俵を持ち上げるなどの檢査もあった。

假面の告白を索ひてみやう;

・・ 農村青年たちがかるがると十回ももちあげる米俵を、私は胸までももちあげられずに、檢査官の失笑を買ったにもかかはらず、結果は第二乙種合格で、・・・

猪瀬直樹は『ペルソナ三島由紀夫傳』を書くにあたって、加古川市を訪ねて、この時 一緒に檢査を受けた100人の中の一人を取材してゐる。;

・・ 學習院の青年の番がきた。 上着を脱いだ。 肋骨が浮き出た貧弱な胸、日光に軀を晒したことがないのだろう、不健康な白さ。 黒い胸毛が不釣り合いな印象を與へた。

米俵の前に立つ青年に、百人の若者の無遠慮な視線が集中した。

青年は細い腕で米俵を抱へようとした。 米俵はびくともしない。 顔は力みで紅潮している。 しばらく米俵との格闘がつづいた。 ・・・

・・・その日の光景を、船江不二男ははっきり憶へている。 彼は「失笑」でなく、本気で心配したので動向をずっと凝視していた。

「胸までなんてものではなく、米俵はびくともしなかった。 地面に接着劑が付いているように、一センチも動かなかった」と断言する。 ・・・

平時ならともかく、昭和十九年といへば、日本はすでに戰力枯渇し、かたわでないかぎり 根こそぎ動員の時代である。 父親・梓の 完全な誤算である。 この みじめな體驗は 學習院のアオジロ青年に決定的な劣等感を植え付けたに相違ない。

昭和十九年九月九日、學習院高等科を首席で卒業。 恩賜の銀時計の御禮言上に參内した時のこと。 ふたたび 假面の告白から;

・・・ 高等學校の卒業式のあと、校長の老海軍大將と御禮言上に宮中へ行った自動車の中で、この目やにの溜った陰氣な年寄りが、私が特別幹部候補生の志願をせずにただの兵卒として應召するつもりでいる決心を非難して、私の體では列兵の生活にはとても耐へられまゐと力説した。

「でも僕は覺悟してゐます」

「あんたは知らんからさう言ふのだ。 しかし志願の期日もすぎてしまったし、いまさら仕方がない。 これも君のデステネイだよ」 彼は宿命といふ英語を明治風に發音した。

「は?」と私はききかへした。

「デステネイだよ。 これも君のデステネイだ」 ― 彼は老婆心と思はれまいと警戒する老人特有の羞恥のうかがはれる無關心さで、かう單調にくりかへした。 ・・

陛下の御信任厚く 兵科第二十五期で加藤友三郎元帥の衣鉢を嗣ぐ海軍左派の山梨勝之進海軍大將は 明治十年生まれの 六十六歳。 昭和四十二年 九十歳で天壽を全うされるまで矍鑠としてをられた。

「目やにの溜った陰氣な年寄り」とは 假面の告白を書いた二十三歳の三島由紀夫には よほどふくむところがあったのであらう。

昭和二十年一月十四日 東京帝國大學法學部學生として滿二十歳の誕生日を迎えた平岡公威のもとに 二月十五日に兵庫縣加西郡富合村の聯隊に入營せよとの召集令狀が届く。

再び「假面の告白」を索く;

・・・今又令狀をうけて田舎の粗暴な軍隊へ入隊せねばならぬのであった。

母は泣き悲しみ、父も少なからず悄氣(しょげ)てゐた。 令狀が來てみるとさすがに私も氣が進まなかったが、一方景氣のよい死に方の期待があるので、あれもよしこれもよしといふ氣持になった。 ・・・

・・・藥で抑へられてゐた熱がまた頭をもたげた。 入隊檢査で獸のやうに丸裸かにされてうろうろしてゐるうちに、私は何度もくしゃみをした。 青二才の軍醫が私の氣管支のゼイゼイいふ音をラッセルとまちがへ、あまつさへこの誤診が私の出たらめの病狀報告で確認され ・・・ 私は肺浸潤の名で即日歸郷を命ぜられた。

猪瀬直樹は さらに付け加へる;

軍醫が「この中で肺の既往症がある者は手を擧げろ」と言うと三島はサッと手を擧げた。 歸京して學習院時代の親友の三谷 信にそう正直に語っている。

(註; 三谷信は この時期 前橋の陸軍豫備士官學校に在籍で、初めての面會日である三月十日の假面の告白の會話には記載がない。 三谷信の父親 三谷隆信は 戰時中 駐佛大使としてヴィシーに在り、この時期 米國に抑留されてゐた。 昭和二十三年から昭和四十年まで 侍從長を勤める。 内村鑑三派の基督教徒。 長女 邦子は假面の告白の園子のモデルだと謂はれる。 次女 道子は 民主黨から除名處分を受けた 浪人中の元参議院議員 淺尾慶一郎の實母)

國が使い物にならぬ 平岡公威を見捨てたのではなくて、欽定憲法に規定された兵役の義務を 虚僞の申告で 使い物にならぬように見せかけて免れたのである。

この 罪悪感・劣等感が平岡公威のトラウマになって後日 彼を苦しめたに違いない。

再び假面の告白;

・・・何だって私はあのようにむきになって軍醫に嘘をついたのか?

何だって私は微熱がここ半年つづいてゐると言ったり、肩が凝って仕方がないと言ったり血痰が出ると言ったり、現にゆうべも寝汗がびしょり出た・・・

相當に手の込んだ虚僞申告である。

このトラウマが、肉體の完成とともに 「皇國イデオロギー」と謂ふマグマに變身して行く。

大澤真幸は 加藤典洋の「戰後的思考」を引用して「二重構造」説を展開してゐる。

一方の小室直樹は、三島が 神風聯について教へを乞うた荒木精之への手紙を引用して;

・・・昔の小生だけを知ってゐる人は、かういふ變貌を理解してくれないばかりか、オポチュニストのやうに言いますが、小生としては、休火山が爆發しただけと申したいのです。・・

經過をWikipediaで見てみやう;

昭和四十年; 四年前に發表した短編小説『憂國』を自ら脚色・監督・主演する映畫化を企畫し四月から撮影して完成させた。 二月二十六日には、次回作となる〈輪廻轉生〉を題材とした四部作『豊饒の海』取材のため、奈良帯解の円照寺を初めて訪ね、その最初の巻となる「春の雪」の聯載を九月から『新潮』で開始。

昭和四十一年二月十一日、紀元節 建國記念日祝賀行進に参加。

六月『英霊の聲』を河出書房から出版。

奈良縣の率川神社の三枝祭(百合祭)を見學し、長編大作の第二巻となる「奔馬」の取材を始めた。 八月下旬からは大神神社に赴き、三輪山三光の瀧に打たれて座禪した後、色紙に「清明」と揮毫した。 その後、廣島縣を訪れ、恩師の清水文雄らに會って江田島の海上自衛隊第一術科學校を見學し、特攻隊員の遺書を讀んだ。

熊本では、神風聯の継承者 荒木精之らに迎へられて 蓮田善明未亡人と面會し、神風聯のゆかりの地(新開大神宮、櫻山神社など)を取材。

この旅の前、三島は清水宛に〈天皇の神聖は、伊藤博文の憲法にはじまるといふ亀井勝一郎説を、山本健吉氏まで信じてゐるのは情けないことです。それで一そう神風聯に興味を持ちました。神風聯には、一番本質的な何かがある、と豫感してゐます〉と綴った。

十月には自衛隊體驗入隊を希望し、防衛廳関係者や元陸將・藤原岩市などと接觸して體驗入隊許可のための仲介や口利きを求めた。

昭和四十二年;

三島は四十二歳となるこの年の元日の新聞で、執筆中の〈大長編の完成〉が豫定されている四十七歳の後には、〈もはや花々しい英雄的末路は永久に断念しなければならぬ〉と語り、〈英雄たることをあきらめるか、それともライフワークの完成をあきらめるか〉の二者擇一の難しい決断が今年は來る豫感がするとして、西郷隆盛や加屋霽堅が行動を起こした年齢を擧げながら、〈私も今なら、英雄たる最終年齢に間に合ふのだ〉と〈年頭の迷ひ〉を告白した。

四月十二日から約一か月半、單身で自衛隊に體驗入隊した三島は、イギリスやノルウェー、スイスなどの民兵組織の例に習い、國土防衛の一端を担う「祖國防衛隊」構想を固めた後、學生らを引き連れて自衛隊への體驗入隊を定期的に行なった。

以降、三島は航空自衛隊のF-104戰鬪機への搭乘體驗や、陸上自衛隊調査學校情報教育課長・山本舜勝とも親交し、共に民兵組織會員への指導を行うことになる。

これらの活動と平行し、二月から「奔馬」が『新潮』で聯載開始された。

この小説は、血盟團の時代を背景に昭和維新に賭けた青年の自刃を描き、美意識と政治的行動が深く交錯した作品となった。

六月には日本空手協會道塲に入門し、中山正敏(日本空手協會首席師範)のもと、空手の稽古を始めた。 三島は中山に、「私は文士として野垂れ死にはしたくない。少なくとも日本人として、行動を通して〈空〉とか〈無〉というものを把握していきたい」と語ったという。

九月に『葉隠入門』を光文社より刊行。

十月には『英霊の聲』とは違う形でありながらも、同根の〈忠義〉を描いた戯曲『朱雀家の滅亡』を發表した。

昭和四十三年; 二月二十五日 三島は論爭ジャーナル事務所で、同志十名と「誓 昭和四十三年二月二十五日 我等ハ 大和男児ノ矜リトスル 武士ノ心ヲ以テ 皇國ノ礎トナラン事ヲ誓フ」という皆の血で巻紙に書いた血盟狀を作成し、本名平岡公威で署名した。

三月一日から一か月間、學生らを引率し自衛隊富士學校瀧ヶ原駐屯地で第一回自衛隊體驗入隊(以降、昭和45年まで5回の體驗入隊と、2回のリフレッシャー・コース體驗入隊を實施)。

四月上旬、堤清二の手配によるドゴールの制服デザイナー・五十嵐九十九デザインの制服を着て、隊員らと青梅市の愛宕神社に参拝した。

十月五日に隊の名稱を「祖國防衛隊」から萬葉集防人歌の「今日よりは 顧みなくて大君の醜(しこ)の御楯と出で立つ吾は」にちなんだ「楯の會」と變へ正式結成。

七月に「文化防衛論」を『中央公論』に發表。

『文化防衛論』においては〈近松も西鶴も芭蕉もいない〉昭和元禄を冷笑し、自分は〈現下日本の呪い手〉であると宣言するなど、戰後民主主義への批判を明確に示した。

九月から「曉の寺』(豐饒の海 第三巻)」を『新潮』に聯載。

十月二十一日に國際反戰デーのデモ視察。

新左翼の新宿騒亂の激しさから、彼らの暴動を鎭壓するための自衛隊治安出動の機會を豫測した三島は、それに乘じて「楯の會」が斬り込み隊として加勢する自衛隊國軍化・憲法九條改正へのクーデターを計劃した。

この日の市街戰を交番の屋根の上から見ていた三島の身體が興奮で小刻みに震えているのを、隣にいた山本舜勝は氣づいた。

この日歸宅した息子の興奮ぶりを母・倭文重は、「手がつけられない程で、身振り手振りで宜しく事細かに話す彼の話を、私は面白いと思いつつもうす氣味悪く聞いた。 彼の心の底深く沈潜していたものが一擧に噴出した勢いだった」と述懐している。

三島はクーデターに恰好の機會を待ちながらゲリラ演習訓練を續け、各大學で學生とのティーチ・インや防衛大學校での講演活動を行なった。

三島と楯の會は、世間からの「玩具(おもちゃ)の兵隊さん」との嘲笑を隠れ蓑に精鋭化していった。

十一月十日に阿川弘之と共に東大に赴き、全共闘により軟禁中の林健太郎に面會を求めるが果たせず(林健太郎監禁事件)。

昭和四十四年

五月十三日に東大全共闘委員會主催の討論會に出席。

七月に評論集『若きサムラヒのために』を日本教文社より刊行。

十月二十一日、國際反戦デーの新宿デモ視察。

この年の國際反戰デーの左翼デモは前年とは違い、前もって配備されていた警察の機動隊によって簡單に鎭壓された。三島は自衛隊治安出動が不發に終わった絶望感から、未完で終わるはずだった「暁の寺」を〈いひしれぬ不快〉で書き上げた。

これで、クーデターによる憲法改正と自衛隊國軍化を實現する〈作品外の現實〉に賭けていた夢はなくなった。

「曉の寺」の完成によつて、それまで浮遊してゐた二種の現實は確定せられ、一つの作品世界が完結し閉ぢられると共に、それまでの作品外の現實はすべてこの瞬間に紙屑になつたのである。私は本當のところ、それを紙屑にしたくなかつた。それは私にとつての貴重な現實であり人生であつた筈だ。しかしこの第三巻に携はつてゐた一年八ヶ月は、小休止と共に、二種の現實の對立・緊張の関係を失ひ、一方は作品に、一方は紙屑になつたのだつた。

三島由紀夫「小説とは何か 十一」

十一月三日、國立劇塲屋上で「楯の會」結成一周年記念パレード。

昭和四十五年

七月から「天人五衰(豊饒の海 第四巻)」を『新潮』に聯載開始。

七月七日に「果たし得てゐない約束――私の中の二十五年」を『サンケイ新聞』に發表。

九月に對談集『尚武のこころ』を日本教文社より刊行。

十月に對談集『源泉の感情』を河出書房新社より刊行。

十一月二十五日

豐饒の海 第四巻 天人五衰 を完結、擱筆。

(單行本は 翌年二月二十五日新潮社から發行された。 パラフィン紙装 箱入り。 奥付にいたるまで 総て 康煕文字印刷、三島流假名遣ひ、奥付の題名は『天人五衰(てんにんごすゐ) ― 豐饒(ほうぜう)の海(うみ) ― 第四巻』とルビが振られてゐる。)

午後零時十五分 自裁。

四十五歳を一期(いちご)に『若くして死なねばならぬ』という蓮田善明との約束を果たす。

市ヶ谷突入は そのための舞台装置、憲法改正のクーデター呼掛けが成功するなぞとは露も思はず 道連れの小道具にすぎない。

益荒男が たばさむ 太刀の 鞘鳴りに

幾とせ耐へて 今日の初霜

散るをいとふ 世にも人にも さきがけて

散るこそ花と 吹く 小夜嵐

國際化だの 世界標準だのと世界の潮流に飲み込まれて、日本が日本でなくなった今日日(きょうび)、三島由紀夫は、現在の日本と 皇室の現状を どうみるであらうか?

彼が生前、いみじくも喝破した斯く その變質は エリザベス・ヴァイニング夫人(Elizabeth Janet Gray Vining)なる異教徒(クエーカー教徒)を 明仁親王殿下の家庭教師に迎へた事に始まる。

當時の日本は 米軍を主體とした聯合國軍の軍事占領下にあり、日本に「主權」が存在しないという やむを得ぬ時代であった。

しかし、その後 濱尾分郎・羅馬(ろーま)法王廳樞機卿の實兄である 濱尾セバスチアノ實・子爵

(次男であるが、海軍兵學校第七十一期の長男・誠海軍少佐が 軍艦矢矧艦上で戰死したため襲爵)を 東宮傅育官から東宮侍從に迎へたことが事態を決定的にし、浩宮徳仁親王殿下、即ち 今上陛下ならびに礼宮文仁皇嗣殿下の『神 格』ならぬ 人格形成に重大な影響を及ぼしたとみる。

勿論 私は 濱尾子爵の人間(じんかん)性にいささかの疑いをもつものではないが、「豐葦原之千秋長五百瑞穂之國」世界に唯一 二千六百餘年、萬世一系光輝ある歴史と傳統を誇る我が皇室傅育官は、「山岡鐵舟・宮内大丞」や「杉浦重剛・東宮御學問所御用掛」であって欲しかったと嘆くものである。

侍從長(基督教無教會派)、東宮御教育常時參與(日本聖公會)、東宮傅育掛(天主教)と、誰が謀(はか)ったのか、西戎南蛮教徒により 一つ一つ外濠も内堀も埋め盡されて、そして、決定的に後戻りの出來ない方向へと進んだのは、東宮妃として平民(たみくさ)の南蛮信者を入内(じゅだい)させたことであらう。

三島由紀夫が 皇室の今日ある姿を豫見して、かつ 亂世の世を嘆き、『憂 國』をものして 天皇批判を始めたのが、今上陛下御生誕の年、即ち、樺美智子に象徴される六十年安保鬪爭の年である。

などてすめろぎは人間(ひと)となりたまひし

などてすめろぎは人間となりたまひし

などてすめろぎは人間となりたまひし

ところで、同じWikipediaに;

平岡公威が その頃 上流社會での流行(はやり)であった、歌舞伎座で隣り合わせになる形で

正田美智子嬢と逢い、その後、銀座六丁目にある小料理屋「井上」の二階でお見合いをした とある。 また、昭和三十二年三月十五日、正田美智子が首席で卒業した聖心女子大學卒業式を三島由紀夫は母親と共に參觀してゐたともある。

猪瀬直樹は 愼重に言葉を選びながら、「・・・歌舞伎座、 ・・ その後、ひそかに銀座の小料理屋の二階で、 ・・という段取りだった。」と書き、

「そのころには正田美智子を皇太子妃にという非公式な水面下の動きが出ている。 正田家の立塲は微妙で、この縁談はそれ以上には進展しなかった。」と結んでゐる。

(猪瀬直樹「ペルソナ 三島由紀夫傳」株式會社文藝春秋 平成七年初版 P-286)

お互いに相手の名前は深く心に刻まれてゐたであらうし、その後の展開は 強烈にして衝撃的な印象を相手に與へた事であらう。

もし、進展してゐたら、そして、世間の噂通り、北白川肇子女王が入内してゐたら、現在の皇室は 全く違ったものになってゐたであらう。

これも 歴史の「if」の一つである。

「蓮田善明 日本伝説」 松本健一 河出書房新社 一九九○年一一月 初版初刷

鎌倉中央圖書館地下書庫藏

初出 「群像」講談社

「三島由紀夫 ふたつの謎」大澤真幸 集英社新書 二○一八年十一月

「三島由紀夫が復活する」小室直樹 毎日ワンズ新書版 二○一九年四月

(平成十四年版 新書化)

(平成最後の日 彌生三月晦日に肇、

年號を「令和(りょうわ)」と改めて三月三日、未だ未完。)