(前回のお話の続き)

ゲボ爺「えー、オホン…ッ! エキサイティングなところすまんが、ここはひとまず食事にせんかのう。」

「空腹で議論するとろくな結果にならない…。何かうまいものでも食べながら、じっくり話し合ってみるのもよかろうて。」

…

テヨ姫「そうね、王国のコトノハ奉行の娘…い、いえ旅芸人の片割れともあろうものが、少々取り乱してしまいましたわ。」

デス太郎「フッ…。そのしゃべり方は芸風か。」

「…駅から少しいったところに、伝説のすた丼屋があるから、俺はそこで晩飯をいただく。そちらさん達もそれでいいな?」

ゲボ爺「何じゃと、伝説とな!? この地方に伝わる料理なのか? それは楽しみじゃわい。」

デス太郎「伝説は屋号についた枕詞みたいなものだが…それはいいとして、結構ウマいからまあついてきな。」

……三人は駅の方へ向かって歩いていきました

(すた丼の店内にて)

デス太郎「俺は『すた丼の油そばセット』を。」

テヨ姫「アタシは『ミニすた丼のデザートセット』にするわ。」

ゲボ爺「ワシは『すた丼の餃子セット』にするかな。」

…

ゲボ爺「若いの、酒は飲まんのか?」

デス太郎「何かイベントや特別な祝い事の席でしか飲まない。酒には結構弱い性質(タチ)なんでね」

…

テヨ姫「にんにくをつけて食べるとまた違ったおいしさがあるわね」

デス太郎「お姫様といっても飽くなき食への探究心の方が勝ったようだな。」

…

ゲボ爺「ワシらは姫にお仕えしながらこうして諸国を旅しておるのじゃ。」

…

デス太郎「何?姫僕漫才?そいつは新しい芸風だな!はっはっは!」

…

(こうして三人は食欲も満たされ、楽しい時間が過ぎていくのでした)

デス太郎「さて、腹もいっぱいになった事だし、そろそろ行くか。」

ゲボ爺「なかなかの美味であった。しかし思いだすのう、我が城に伝わる伝説の料理を…。」

(帰路につく三人)

デス太郎「…で、それってどんな料理なんだ?」

ゲボ爺「その名も『極上の旋律を奏でしテールスープ』じゃ。さすがのすた丼の旨さもこれには敵うまい。」

ゲボ爺「…もう一度言うが『極上の旋律を奏<でしテ>ールスープ』じゃて。」

デス太郎「『でして』…ああその『でして』か…。」

「それならコピュラ動詞である『です』と違って、『奏でし』は一般動詞『奏でる』の変化したただの述部だから…別口入力には関係ないから。」

ゲボ爺「ほへっ?」

デス太郎「まっ、さぞや美味いスープなんだろうな。へへっ。」

デス太郎「…ところで、その伝説のテールスープを、実際に味わったことはあるのか?」

ゲボ爺「何を申すか?お城の書庫に眠っている古文書にはそう書かれておるのじゃぞ。それはそれは極上のスープで…」

デス太郎「いや、その書物を手に取って読んだのか?」

ゲボ爺「いや、調理長が宴会の席で大仰にのたまっていたのを好奇心で聞いておっただけだったが、あのご講説は本物じゃったですぞ。」

デス太郎「…じゃあ、それはあんたが直接見聞きしたものじゃないんだな?」

ゲボ爺「まあ…そうじゃがの。」

…それを聞いたデス太郎はやれやれと言った調子で諭すように言いました。

デス太郎「爺さんよ、それは「極上の旋律を奏で<し>テールスープ」ではなくて「極上の旋律を奏で<ける>テールスープが正しい言葉の使い方だからな。」

「…過去をあらわす助動詞『き』と『けり』には微妙な違いがあって、その使い分けがあやふやなケースがよくみられるんだよ。」

「『奏で<し>』の<し>は『き』の連体形で、『き』は自分が直接経験した過去、体験過去をあらわすのに使う。」

「一方<けり>は伝承・伝聞の過去を回想したときに使われ、その連体形は『ける』だ。」

「御大層な料理を紹介したいのならせめて事実にもとづいた発言をすべきだったな。」

ゲボ爺「うぬぅ、伝説のテールスープはあるんじゃあ…確かに存在したのじゃよ…くっ。」

デス太郎「さて、駅についたぞ。機会があったらまた会おう。」

こうして一行は駅で別れて、それぞれの帰路へと向かうのでした。

…

…

…

心地の良い涼風に吹かれながら、デス太郎はすた丼屋でのテヨ姫の一言を噛みしめるように思い出します。

…"[て]キーが無いのなら、作ってしまえばいいじゃない"

デス太郎は歩きながらひとり呟きました。

「[て]キーを新設するとなると、レイアウトとか色々帳尻合わせをしなくちゃならないな…。」

「これはまた、面倒なことになったもんだな…。フッ…。」

(お話はこれで終わりです)

ゲボ爺「えー、オホン…ッ! エキサイティングなところすまんが、ここはひとまず食事にせんかのう。」

「空腹で議論するとろくな結果にならない…。何かうまいものでも食べながら、じっくり話し合ってみるのもよかろうて。」

…

テヨ姫「そうね、王国のコトノハ奉行の娘…い、いえ旅芸人の片割れともあろうものが、少々取り乱してしまいましたわ。」

デス太郎「フッ…。そのしゃべり方は芸風か。」

「…駅から少しいったところに、伝説のすた丼屋があるから、俺はそこで晩飯をいただく。そちらさん達もそれでいいな?」

ゲボ爺「何じゃと、伝説とな!? この地方に伝わる料理なのか? それは楽しみじゃわい。」

デス太郎「伝説は屋号についた枕詞みたいなものだが…それはいいとして、結構ウマいからまあついてきな。」

……三人は駅の方へ向かって歩いていきました

(すた丼の店内にて)

デス太郎「俺は『すた丼の油そばセット』を。」

テヨ姫「アタシは『ミニすた丼のデザートセット』にするわ。」

ゲボ爺「ワシは『すた丼の餃子セット』にするかな。」

…

ゲボ爺「若いの、酒は飲まんのか?」

デス太郎「何かイベントや特別な祝い事の席でしか飲まない。酒には結構弱い性質(タチ)なんでね」

…

テヨ姫「にんにくをつけて食べるとまた違ったおいしさがあるわね」

デス太郎「お姫様といっても飽くなき食への探究心の方が勝ったようだな。」

…

ゲボ爺「ワシらは姫にお仕えしながらこうして諸国を旅しておるのじゃ。」

…

デス太郎「何?姫僕漫才?そいつは新しい芸風だな!はっはっは!」

…

(こうして三人は食欲も満たされ、楽しい時間が過ぎていくのでした)

デス太郎「さて、腹もいっぱいになった事だし、そろそろ行くか。」

ゲボ爺「なかなかの美味であった。しかし思いだすのう、我が城に伝わる伝説の料理を…。」

(帰路につく三人)

デス太郎「…で、それってどんな料理なんだ?」

ゲボ爺「その名も『極上の旋律を奏でしテールスープ』じゃ。さすがのすた丼の旨さもこれには敵うまい。」

ゲボ爺「…もう一度言うが『極上の旋律を奏<でしテ>ールスープ』じゃて。」

デス太郎「『でして』…ああその『でして』か…。」

「それならコピュラ動詞である『です』と違って、『奏でし』は一般動詞『奏でる』の変化したただの述部だから…別口入力には関係ないから。」

ゲボ爺「ほへっ?」

デス太郎「まっ、さぞや美味いスープなんだろうな。へへっ。」

デス太郎「…ところで、その伝説のテールスープを、実際に味わったことはあるのか?」

ゲボ爺「何を申すか?お城の書庫に眠っている古文書にはそう書かれておるのじゃぞ。それはそれは極上のスープで…」

デス太郎「いや、その書物を手に取って読んだのか?」

ゲボ爺「いや、調理長が宴会の席で大仰にのたまっていたのを好奇心で聞いておっただけだったが、あのご講説は本物じゃったですぞ。」

デス太郎「…じゃあ、それはあんたが直接見聞きしたものじゃないんだな?」

ゲボ爺「まあ…そうじゃがの。」

…それを聞いたデス太郎はやれやれと言った調子で諭すように言いました。

デス太郎「爺さんよ、それは「極上の旋律を奏で<し>テールスープ」ではなくて「極上の旋律を奏で<ける>テールスープが正しい言葉の使い方だからな。」

「…過去をあらわす助動詞『き』と『けり』には微妙な違いがあって、その使い分けがあやふやなケースがよくみられるんだよ。」

「『奏で<し>』の<し>は『き』の連体形で、『き』は自分が直接経験した過去、体験過去をあらわすのに使う。」

「一方<けり>は伝承・伝聞の過去を回想したときに使われ、その連体形は『ける』だ。」

「御大層な料理を紹介したいのならせめて事実にもとづいた発言をすべきだったな。」

ゲボ爺「うぬぅ、伝説のテールスープはあるんじゃあ…確かに存在したのじゃよ…くっ。」

デス太郎「さて、駅についたぞ。機会があったらまた会おう。」

こうして一行は駅で別れて、それぞれの帰路へと向かうのでした。

…

…

…

心地の良い涼風に吹かれながら、デス太郎はすた丼屋でのテヨ姫の一言を噛みしめるように思い出します。

…"[て]キーが無いのなら、作ってしまえばいいじゃない"

デス太郎は歩きながらひとり呟きました。

「[て]キーを新設するとなると、レイアウトとか色々帳尻合わせをしなくちゃならないな…。」

「これはまた、面倒なことになったもんだな…。フッ…。」

(お話はこれで終わりです)

(前回のお話の続き)

デス太郎(やれやれ、まったく面倒くさい事に巻き込まれてしまったみたいだな…)

虚を突かれたデス太郎に向かって、女性は問いかけました。

「ごめんあそばせ…アタシはデニヲハランドの旅芸人・テヨ姫といいます。」

「ところで今あなた、アタシたちを前にしてそのご様子…。よもや『面倒くさい事になったな』なんてお思いでして?」

デス太郎「面倒くさい?…ああ、確かに思ったよ。でもそれがどうしたというのか。(ああやっぱり面倒くさい奴だ)」

…それを聞いたテヨ姫は強い調子でこう返してきました。

テヨ姫「…そうよ。それよ。 面倒くさいのよ。」

デス太郎「ん…?ところでなぜ俺の考えていることがわかった?」

テヨ姫「細かい事はいいから。考えてもみなさい。」

「『-でしてよ』を入力するのにいちいち [でs]→[×r]→[てよ]って打たなきゃならないなんて、あんまりじゃないのっ!」

「『です+たい』や『です+太郎』などと違って『でして』は『です』の立派なバリエーションよ。『でし』で切るなんて考えられないわ。」

「『でした』が[でs]→[た]でスムーズに入力できるのなら、『でしてよ』も[でs]→[てよ]で入力できて当然じゃない。」

「1ストロークを甘く見ないでちょうだい。もっと配慮が必要よ。」

お供の者「まあまあ、この者は『デニヲハのいろは』も知らない無作法者のようですから、姫様…ここは穏便に。」

デス太郎「あんたの言っていることもわかるが、生憎別口入力では接続助詞の『て』の採用は見送られたんだ。あきらめるこったな。」

お供の者「うちの姫様は腹を空かせておるのじゃ、その物言い、いささか無礼であるぞ。」

テヨ姫「ゲボ爺は黙っていて」

デス太郎「…いや、待てよ。…そうか、動詞活用形『テ形』という考え方を見落としていたな。」

テヨ姫「どうやら察しの良い若者だったようね。」

デス太郎「今日まで学校文法ではなぜか頑なに忌避されてきた動詞活用形『て・フォーム』すなわちテ形…。」

「世間一般の学校文法で馴染みがあるのは『未然連用終止連体仮定命令』という呪文のようなフレーズ…。」

テヨ姫「でも実用本位の外国人向け日本語教育の現場では動詞活用形を『テ形』『マス形』『ナイ形』のように分類することが普通におこなわれているわ。」

デス太郎「語の形態に基づいた分類方法だな。」

テヨ姫「『です』に続くのは「ので・とは・から・けれど・し』といったものばかり想定していて語の変化を考えていない。活用にももっと目を向けなきゃいけないわ。」

デス太郎「しかし活用と言ったって、『テ形』はそもそも連用形に接続助詞『て』のついたものが元だから単に連結って捉えるのが国文法なんだが?」

テヨ姫「『て』は分離したパーツではなくむしろ動詞の変化した語尾と考えるのが妥当だわ。」

デス太郎「…確かに、形容動詞の活用語尾『な』『だ』に関しては別口入力が採り入れられている。」

「だが爺さんの言った『一苦労でして…』の『て』は接続助詞だからテ形でいいとして、あんたの『でしてよ』が問題だ。」

「『てよ』はいわゆる女性語で使われる終助詞『て』+語調を整える間投助詞『よ』だから、やっぱり分離しているんじゃないか?」

テヨ姫「もう、『木を見て森を見ず』みたいなこと言わないで。」

「実際にこうして不具合が生じているのだから、きちんと対処すべきよ。わかっているの!?…[○R][×r]キーだけでは解決したわけじゃないのよ!」

その時、二人の剣幕に割って入るように、従者の老人が咳ばらいをしながらこう言いました。

ゲボ爺「えー、オホン…ッ! エキサイティングなところすまんが、ここはひとまず食事にせんかのう。」

「空腹で議論するとろくな結果にならない…。何かうまいものでも食べながら、じっくり話し合ってみるのもよかろうて。」

(このお話はあともう少し続きます)

デス太郎(やれやれ、まったく面倒くさい事に巻き込まれてしまったみたいだな…)

虚を突かれたデス太郎に向かって、女性は問いかけました。

「ごめんあそばせ…アタシはデニヲハランドの旅芸人・テヨ姫といいます。」

「ところで今あなた、アタシたちを前にしてそのご様子…。よもや『面倒くさい事になったな』なんてお思いでして?」

デス太郎「面倒くさい?…ああ、確かに思ったよ。でもそれがどうしたというのか。(ああやっぱり面倒くさい奴だ)」

…それを聞いたテヨ姫は強い調子でこう返してきました。

テヨ姫「…そうよ。それよ。 面倒くさいのよ。」

デス太郎「ん…?ところでなぜ俺の考えていることがわかった?」

テヨ姫「細かい事はいいから。考えてもみなさい。」

「『-でしてよ』を入力するのにいちいち [でs]→[×r]→[てよ]って打たなきゃならないなんて、あんまりじゃないのっ!」

「『です+たい』や『です+太郎』などと違って『でして』は『です』の立派なバリエーションよ。『でし』で切るなんて考えられないわ。」

「『でした』が[でs]→[た]でスムーズに入力できるのなら、『でしてよ』も[でs]→[てよ]で入力できて当然じゃない。」

「1ストロークを甘く見ないでちょうだい。もっと配慮が必要よ。」

お供の者「まあまあ、この者は『デニヲハのいろは』も知らない無作法者のようですから、姫様…ここは穏便に。」

デス太郎「あんたの言っていることもわかるが、生憎別口入力では接続助詞の『て』の採用は見送られたんだ。あきらめるこったな。」

お供の者「うちの姫様は腹を空かせておるのじゃ、その物言い、いささか無礼であるぞ。」

テヨ姫「ゲボ爺は黙っていて」

デス太郎「…いや、待てよ。…そうか、動詞活用形『テ形』という考え方を見落としていたな。」

テヨ姫「どうやら察しの良い若者だったようね。」

デス太郎「今日まで学校文法ではなぜか頑なに忌避されてきた動詞活用形『て・フォーム』すなわちテ形…。」

「世間一般の学校文法で馴染みがあるのは『未然連用終止連体仮定命令』という呪文のようなフレーズ…。」

テヨ姫「でも実用本位の外国人向け日本語教育の現場では動詞活用形を『テ形』『マス形』『ナイ形』のように分類することが普通におこなわれているわ。」

デス太郎「語の形態に基づいた分類方法だな。」

テヨ姫「『です』に続くのは「ので・とは・から・けれど・し』といったものばかり想定していて語の変化を考えていない。活用にももっと目を向けなきゃいけないわ。」

デス太郎「しかし活用と言ったって、『テ形』はそもそも連用形に接続助詞『て』のついたものが元だから単に連結って捉えるのが国文法なんだが?」

テヨ姫「『て』は分離したパーツではなくむしろ動詞の変化した語尾と考えるのが妥当だわ。」

デス太郎「…確かに、形容動詞の活用語尾『な』『だ』に関しては別口入力が採り入れられている。」

「だが爺さんの言った『一苦労でして…』の『て』は接続助詞だからテ形でいいとして、あんたの『でしてよ』が問題だ。」

「『てよ』はいわゆる女性語で使われる終助詞『て』+語調を整える間投助詞『よ』だから、やっぱり分離しているんじゃないか?」

テヨ姫「もう、『木を見て森を見ず』みたいなこと言わないで。」

「実際にこうして不具合が生じているのだから、きちんと対処すべきよ。わかっているの!?…[○R][×r]キーだけでは解決したわけじゃないのよ!」

その時、二人の剣幕に割って入るように、従者の老人が咳ばらいをしながらこう言いました。

ゲボ爺「えー、オホン…ッ! エキサイティングなところすまんが、ここはひとまず食事にせんかのう。」

「空腹で議論するとろくな結果にならない…。何かうまいものでも食べながら、じっくり話し合ってみるのもよかろうて。」

(このお話はあともう少し続きます)

ペンタクラスタキーボードの基本コンセプト 2017.ver を上げてからそれほど経っていないというのに何なんですが、別口入力「でs」に細かな不備が見られたので早速修正しなければなりません。

当初、下記の語をひと続きで入力しようとするとき

でしょう→[でs]ょう

でした→[でs]た

です→[でs]

のように入力します。

…のように解説しておりましたが、いくつかの例外が思い至らなかったケースがあり、これの対応策を考えねばなりません。

例外ケースを以下に列挙したいと思います:

(例1)口語のネットスラングなどで「-ですた。」と書く例もなくはない

(例2)九州弁で「-ですたい」ということがみられる

(例3)「次はあなたの番です太郎さん聞いているの?」などのようにひと続きでいうこともある

…これらは[でs]た=でした のように変換することが定められているせいで「ですたい」も「でしたい」になり

「です太郎さん聞いている」も「でしたろうさん…(太郎の変換タイミングを見失う)」のようになってしまう危険をはらんでいます。

このような現象に対しての解決策として「です」の一旦確定操作としてキーボードでにをは部にある[○R]キーと[×R]キーを活用したいと思います。

要は「ですたい」を[でs]→[○R]→たい のように入力したり、

「ですたろう」を[でs]→[○R]→太郎 のように入力するというものです。

「です」に後続する言葉の入力の前に、一旦[○R]キー打鍵を挟んで後に続ける方式で、ちょっとまどろっこしくなりますが一度確定(≒Fix)というステップを踏んでいるため間違いがありません。

あらゆるかな文字との接続が考えられますが助動詞「です」に絡んだ変換不全要因は[でした]⇔[ですた]の齟齬に関するものだけなのでこれで対応できているものだと考えます。

逆にいえばこれらの限られたケースの為だけに別口入力[○R][×r]キーを贅沢使いしている、と表現しても良いかもしれません。

同様に一応念のため「でし。」(終助詞的調子のある語尾)という使い方もなくはないので他にも見落としがないようにするため

「でし(※末端部)」を[でs]→[×r]の要領で入力するものと定めます。(でしWAAAAAN!!なんていうのもあるかもしれない)

これで、盗んだハートはココです隊♡ なんて洒落たグループ名も安心して表記できますね(笑)。

ただし、「御徒町ですた丼を食べた」のときは別口入力「で」を使えば事足りますし、「です体(文体の基調スタイルをあらわすことば)」などのようなときは律儀に[でs]を置かなくてよい=ベタ打ちのかな入力文で対応

…と捉えることができます。「です」がそのもので文法範疇ではないパーツ化している例ですね。

このように[でs]→[○R]で「です」確定 / [でs]→[×r]で「でし」確定 としてありますが、この「確定」はかな漢字変換の一文としての確定ではなく助動詞「です」の活用変化がひとまず仮Fixしているという意味であり、本来の意味でのIME変換の確定の事ではないので注意が必要です。

Fixを受け付けた後も未変換文字列の入力は依然として継続しており、変換エンジンのふるまいの中でもひと癖ある部分となっているため適切なコード記述・設計が求められるところでしょう。

…これでひとまず別口入力[でs]キーまわりの難点は克服したかな、と思えましたが…。

確かに、うまく凌げたかのように見えます。シフト状態を解除するのにべタのかな文字キーを使わずに文法的機能キーとしてはたらく[○R][×r]キーで処理すれば通常のかなつづりとは違うチャンネルで余計な干渉を起こさずに境界をはっきりさせられますので理に適っていますし、用途を持て余し気味だった[○R][×r]キーを活かすことにもつながりました。

前置してある[でs」キーの性質も別口入力パーツ(文法機能のもつキー)から別の別口入力パーツへの接続なため、本来の「disる」「トラブる」のようなベタ・英/かな文字とは明確に違いますので後続させる[で-す][で-し]の形を特異な別個の存在として保つことができます。

しかし安堵したのもつかの間、どこからともなくこちらに呼びかける声が飛び込んできました――。

「ホーッホッホッホ♪甘い甘い、そんな解決法じゃまだまだ手ぬるいわ。ちょっとやり方が雑でしてよ。」

「今宵はアタクシとっても腹ペコなんですの。なにか美味しいお料理ないかしら?」

そしてそのお供らしき初老の男性が後ろから現れてこう続けます。

「まったく、姫のお供をするのも一苦労でして…。そこの青年殿。このあたりに何かシャスデリなスペシャル・ディナーはござらんか?」

デス太郎「全く何だ…?突然現れて…。」

デス太郎(やれやれ、まったく面倒くさい事に巻き込まれてしまったみたいだな…)

…デス太郎はこのとき、これから自分の身に起こる運命の事など、知る由もなかったのでした。

(この物語は一応続きます。)

当初、下記の語をひと続きで入力しようとするとき

でしょう→[でs]ょう

でした→[でs]た

です→[でs]

のように入力します。

…のように解説しておりましたが、いくつかの例外が思い至らなかったケースがあり、これの対応策を考えねばなりません。

例外ケースを以下に列挙したいと思います:

(例1)口語のネットスラングなどで「-ですた。」と書く例もなくはない

(例2)九州弁で「-ですたい」ということがみられる

(例3)「次はあなたの番です太郎さん聞いているの?」などのようにひと続きでいうこともある

…これらは[でs]た=でした のように変換することが定められているせいで「ですたい」も「でしたい」になり

「です太郎さん聞いている」も「でしたろうさん…(太郎の変換タイミングを見失う)」のようになってしまう危険をはらんでいます。

このような現象に対しての解決策として「です」の一旦確定操作としてキーボードでにをは部にある[○R]キーと[×R]キーを活用したいと思います。

要は「ですたい」を[でs]→[○R]→たい のように入力したり、

「ですたろう」を[でs]→[○R]→太郎 のように入力するというものです。

「です」に後続する言葉の入力の前に、一旦[○R]キー打鍵を挟んで後に続ける方式で、ちょっとまどろっこしくなりますが一度確定(≒Fix)というステップを踏んでいるため間違いがありません。

あらゆるかな文字との接続が考えられますが助動詞「です」に絡んだ変換不全要因は[でした]⇔[ですた]の齟齬に関するものだけなのでこれで対応できているものだと考えます。

逆にいえばこれらの限られたケースの為だけに別口入力[○R][×r]キーを贅沢使いしている、と表現しても良いかもしれません。

同様に一応念のため「でし。」(終助詞的調子のある語尾)という使い方もなくはないので他にも見落としがないようにするため

「でし(※末端部)」を[でs]→[×r]の要領で入力するものと定めます。(でしWAAAAAN!!なんていうのもあるかもしれない)

これで、盗んだハートはココです隊♡ なんて洒落たグループ名も安心して表記できますね(笑)。

ただし、「御徒町ですた丼を食べた」のときは別口入力「で」を使えば事足りますし、「です体(文体の基調スタイルをあらわすことば)」などのようなときは律儀に[でs]を置かなくてよい=ベタ打ちのかな入力文で対応

…と捉えることができます。「です」がそのもので文法範疇ではないパーツ化している例ですね。

このように[でs]→[○R]で「です」確定 / [でs]→[×r]で「でし」確定 としてありますが、この「確定」はかな漢字変換の一文としての確定ではなく助動詞「です」の活用変化がひとまず仮Fixしているという意味であり、本来の意味でのIME変換の確定の事ではないので注意が必要です。

Fixを受け付けた後も未変換文字列の入力は依然として継続しており、変換エンジンのふるまいの中でもひと癖ある部分となっているため適切なコード記述・設計が求められるところでしょう。

…これでひとまず別口入力[でs]キーまわりの難点は克服したかな、と思えましたが…。

確かに、うまく凌げたかのように見えます。シフト状態を解除するのにべタのかな文字キーを使わずに文法的機能キーとしてはたらく[○R][×r]キーで処理すれば通常のかなつづりとは違うチャンネルで余計な干渉を起こさずに境界をはっきりさせられますので理に適っていますし、用途を持て余し気味だった[○R][×r]キーを活かすことにもつながりました。

前置してある[でs」キーの性質も別口入力パーツ(文法機能のもつキー)から別の別口入力パーツへの接続なため、本来の「disる」「トラブる」のようなベタ・英/かな文字とは明確に違いますので後続させる[で-す][で-し]の形を特異な別個の存在として保つことができます。

しかし安堵したのもつかの間、どこからともなくこちらに呼びかける声が飛び込んできました――。

「ホーッホッホッホ♪甘い甘い、そんな解決法じゃまだまだ手ぬるいわ。ちょっとやり方が雑でしてよ。」

「今宵はアタクシとっても腹ペコなんですの。なにか美味しいお料理ないかしら?」

そしてそのお供らしき初老の男性が後ろから現れてこう続けます。

「まったく、姫のお供をするのも一苦労でして…。そこの青年殿。このあたりに何かシャスデリなスペシャル・ディナーはござらんか?」

デス太郎「全く何だ…?突然現れて…。」

デス太郎(やれやれ、まったく面倒くさい事に巻き込まれてしまったみたいだな…)

…デス太郎はこのとき、これから自分の身に起こる運命の事など、知る由もなかったのでした。

(この物語は一応続きます。)

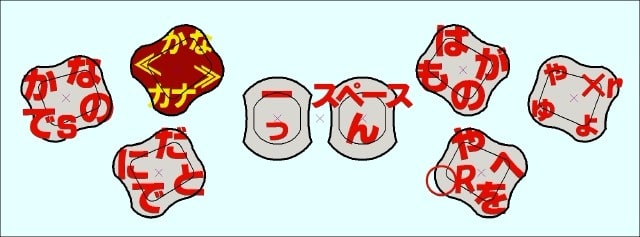

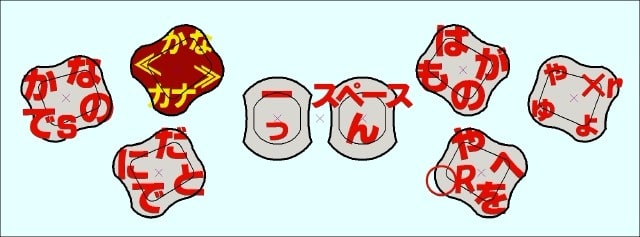

でにをはキーのいくつかの担当キーを変更し、中央の斧の刃型のキーも左右に並置するレイアウトに変更することにしました。順を追って説明したいと思います。

まず「っ」の位置の大幅変更です。

これについては、断定の助動詞あるいは形容動詞の連用形「だっ」の入力が不便なためこれら連用形のときには別口入力「だ」を使わないでべた文で「だった」と入力することをブログ起ち上げ当初は言っておりましたが(だは終止形に限るとの表現で)、これではいかんせん具合が悪いのでもう少し押しやすい位置に見直すことになりました。

元はでにをは部左端にあった「っ」の位置ですが運指が「だっ(だった)」の形につなげやすくなるよう中央の斧の刃型キーの(ー、っ)キーに移動させました。

ただ中央とはいっても並置したうちの左側の斧の刃キーであり左-左打鍵で連続してしまうのではとの疑問がわいてくるかとも思いますが、熟慮の結果やはり左の斧の刃キーに配置することにしました。

理由としては助動詞あるいは形容動詞の未然形「だろ」につなげるときにら行キーが右側にあるので交互打鍵になるように(でにをはキー「だ」は左側にある)したためです。

「っ」の事とは直接かかわりはないのではと思われるかもしれませんが、「だろ」の運指上「だ」を右側にすることもできず「っ」は「ショック」のように「ゃゅょ」からつながる運指上どうしても左側にしなくてはならないのでやむなく「だ」と「っ」を同サイドに同居させる措置としました。

ここでは「っ」を中央付近のキーに配置したことによって左側の斧の刃キーの打鍵を越境交差して右手で打鍵させるという荒業に託して「だった」の打鍵をひとまず腑に落とすことにしました。でにをは部のキー配置は思いのほか変更しづらくすべてにおいて完璧な打鍵を満たすことは難しいのでここらを落としどころにした次第です。

これによりでにをは部左端の「っ」があったところが空いたため以前から懸案であった「です」の別口入力化を試してみるために「でs」キーを新設してそこに配置します。

「でs」なんて見慣れない刻印のキーかとは思いますがこれには理由がありまして、ですの未然形「でしょ」、連用形「でし」、終止形「です」と活用が3つにばらけるので(仮定形・命令形はない/連体形「です」は特殊)それら3語形に柔軟に対応するためあとに続く言葉によってワイルドカード的に変化する不定語素の形にしました。

具体的にいうと、下記の語をひと続きで入力しようとするとき

でしょう→[でs]ょう

でした→[でs]た

です→[でs]

のように入力します。

これで「です」も「だ」と同じように別口入力パーツとして肩を並べることになり、統一性が増しました。

なお「っ」のキーの新配置にともない、斧の刃型キー左の「ー、ん」だったところを修正し、「-、っ」としました。それによって「ん」が浮く形になり、従来1キーで占有していたスペースキーを有効に活用するためこのキーを廃止し上下2方向の斧の刃型キーを並置することにしました。

ここに「スペース、ん」を同居させて配置し収まりも良くなったかと思います。

最後に当初「r、R」キーとしていたものを「×r、○R」として若干修正しました。これは日本語入力文において入力が煩雑でありながらよく使う×、○の記号をシフトキー同時押しで容易に入力できるよう機能を付加して利便性を向上させるための措置です。「r、R」の単機能だけに別口入力キーを割くのはもったいない気もしますし、もともとル形動詞の砕けた言い回しは使わない人は全然使いませんから、ちょうど問題も解決できて一石二鳥だと思います。

×、○の記号は本当によく使いますしブログ開設当初のキーレイアウトでは×のみテンキー部から入力させる仕組みにしていましたがこの改正案で×○そろい踏みで配置も近いところにできてより扱いやすくなったかと思います。

それに口頭でキー名称を伝えるときもまるアール、バツアールと容易に区別できるのも強みになるので刻印上の表記も×、○がそのままつく形にした方が適当ではないかと思います。

代わりに使われなくなったテンキー部の×だったところについては後日解説したいと思います。

まず「っ」の位置の大幅変更です。

これについては、断定の助動詞あるいは形容動詞の連用形「だっ」の入力が不便なためこれら連用形のときには別口入力「だ」を使わないでべた文で「だった」と入力することをブログ起ち上げ当初は言っておりましたが(だは終止形に限るとの表現で)、これではいかんせん具合が悪いのでもう少し押しやすい位置に見直すことになりました。

元はでにをは部左端にあった「っ」の位置ですが運指が「だっ(だった)」の形につなげやすくなるよう中央の斧の刃型キーの(ー、っ)キーに移動させました。

ただ中央とはいっても並置したうちの左側の斧の刃キーであり左-左打鍵で連続してしまうのではとの疑問がわいてくるかとも思いますが、熟慮の結果やはり左の斧の刃キーに配置することにしました。

理由としては助動詞あるいは形容動詞の未然形「だろ」につなげるときにら行キーが右側にあるので交互打鍵になるように(でにをはキー「だ」は左側にある)したためです。

「っ」の事とは直接かかわりはないのではと思われるかもしれませんが、「だろ」の運指上「だ」を右側にすることもできず「っ」は「ショック」のように「ゃゅょ」からつながる運指上どうしても左側にしなくてはならないのでやむなく「だ」と「っ」を同サイドに同居させる措置としました。

ここでは「っ」を中央付近のキーに配置したことによって左側の斧の刃キーの打鍵を越境交差して右手で打鍵させるという荒業に託して「だった」の打鍵をひとまず腑に落とすことにしました。でにをは部のキー配置は思いのほか変更しづらくすべてにおいて完璧な打鍵を満たすことは難しいのでここらを落としどころにした次第です。

これによりでにをは部左端の「っ」があったところが空いたため以前から懸案であった「です」の別口入力化を試してみるために「でs」キーを新設してそこに配置します。

「でs」なんて見慣れない刻印のキーかとは思いますがこれには理由がありまして、ですの未然形「でしょ」、連用形「でし」、終止形「です」と活用が3つにばらけるので(仮定形・命令形はない/連体形「です」は特殊)それら3語形に柔軟に対応するためあとに続く言葉によってワイルドカード的に変化する不定語素の形にしました。

具体的にいうと、下記の語をひと続きで入力しようとするとき

でしょう→[でs]ょう

でした→[でs]た

です→[でs]

のように入力します。

これで「です」も「だ」と同じように別口入力パーツとして肩を並べることになり、統一性が増しました。

なお「っ」のキーの新配置にともない、斧の刃型キー左の「ー、ん」だったところを修正し、「-、っ」としました。それによって「ん」が浮く形になり、従来1キーで占有していたスペースキーを有効に活用するためこのキーを廃止し上下2方向の斧の刃型キーを並置することにしました。

ここに「スペース、ん」を同居させて配置し収まりも良くなったかと思います。

最後に当初「r、R」キーとしていたものを「×r、○R」として若干修正しました。これは日本語入力文において入力が煩雑でありながらよく使う×、○の記号をシフトキー同時押しで容易に入力できるよう機能を付加して利便性を向上させるための措置です。「r、R」の単機能だけに別口入力キーを割くのはもったいない気もしますし、もともとル形動詞の砕けた言い回しは使わない人は全然使いませんから、ちょうど問題も解決できて一石二鳥だと思います。

×、○の記号は本当によく使いますしブログ開設当初のキーレイアウトでは×のみテンキー部から入力させる仕組みにしていましたがこの改正案で×○そろい踏みで配置も近いところにできてより扱いやすくなったかと思います。

それに口頭でキー名称を伝えるときもまるアール、バツアールと容易に区別できるのも強みになるので刻印上の表記も×、○がそのままつく形にした方が適当ではないかと思います。

代わりに使われなくなったテンキー部の×だったところについては後日解説したいと思います。

さて今回は前回・前々回と続けた複合パーツのことについて、触れられていなかった事項に言及したこまごまとした雑記です。

複合助詞だけにとどまらず、「な」や「だ」を用いて組み合わせられた複合パーツの類はまだあります。

例えば副助詞「だに」がそうです。古典や文語などで使われ昨今ではあまり見ないのですが、「微動だにしない」「見るだに辛そうな」などの表現で使われています。「さえ」「すら」とほぼ同じ意味をもちます。

これは「だ」+「に」の連結によるものではなく2文字で一つの独立した助詞です。別口入力においてはこのように全体で一つの助詞であるときも"だ+に"のように連続入力していきます。

もう一つ厳密な取り扱い方に触れておかねばならないのが接続助詞の「でも」は別口入力には使用しないということです。

仮定条件に使われる「でも」ですがこれは連用形のテ形に見られるもので一部の五段動詞において音便形によって濁音化が生じるところから端を発する形の助詞です。(泳いだ・死んだ・学んだ・住んだ)

この形の「で」の含まれる「でも」の用法に限っては入力時は"転んで+も"のように「も」の受け持つ部分のみ別口入力をしていきます。

これはテ形のて(例:見てしまう)の別口入力「て」が存在しないのにその濁音化した「で」も同様の用法で別口入力が用意されているわけではないからです。

ややこしいのがこの「で」の別口入力は

・形容動詞の活用語尾

・「ようで」「そうで」「みたいで」などの助動詞の一部

・断定の助動詞「だ」の連用形

・格助詞の「で」

・各種用法の「でも」の一部の「で」

├初心者でも使える =ましてや上級者ならなおさらわかる

├お茶でも飲もうか =軽く例示してみる

├槍でも鉄砲でも持ってこい =例を列挙する

├せめて第3話だけでもみてほしい =希望

├まんざら捨てたものでもない =不確かな・軽い判断

└医者でも病気になる =特殊なケースの一般化

などのようにさまざまな用法があり混同しやすいのですが「ても」の音便化した「でも」には別口入力は適用されないというのがその成り立ち上からもご理解いただけると思います。

逆に接続詞としての「でも」(例:腹が立った。でも許す)は別口入力せずにベタ打ちで入力します。

「でも」は「それでも」の短縮形であり逆説や反論の用法がありますが接続詞は文頭にくるので分かりやすいかと思います。

さらに「でも学者」や「でもしか先生」などのように接頭語・単語の構成要素になっている「でも」もベタ打ちで入力します。ベタ打ちをすることによって何らかの合成語・派生語であるということがわかれば単語学習にも寄与するのではないでしょうか。

最後に末尾に「な」のつく「こんな」という語の扱いですが、これは形容動詞とも連体詞とも諸説ありましてひとつの説に収まりきらない特殊な特徴をもっています。

形容動詞の観点から見てみると、こんなだ、こんなだろう、こんなに…など形容動詞に準じた活用をするように見えますが、連体形のときにすんなり「こんなな」とはならず語幹のままの「こんな」の形が使われさらに助詞「ので」「のに」につくときだけ「こんななので」「こんななのに」の形になります。(連体形が2種類ある)

似たような考えで形容動詞とはたらきが類似しているのに分類上は連体詞となるものが「同じ」という語です。「同じだ」「同じに」はありますが「同じな」はちょっと不自然になりますね。「同じ」がそのまま使われます。

別口入力においても"こん+な+な+の+で"のように連続入力するのは避けたいのでどちらの品詞であるかの議論は置いていおいて、「こんな」は「な」を別口入力はせずにベタ打ちで入力する方がペンタクラスタキーボードの場合には馴染んでいると考えます(こう書いてしまうと何だか"連体詞支持派"寄りみたいですね)。

なお、この点に関しては過去記事 連体詞と別口入力 において「こんな」を連体詞だと分類していましたが形容動詞だともいえるという可能性を示しつつ訂正したいと思います。

複合助詞だけにとどまらず、「な」や「だ」を用いて組み合わせられた複合パーツの類はまだあります。

例えば副助詞「だに」がそうです。古典や文語などで使われ昨今ではあまり見ないのですが、「微動だにしない」「見るだに辛そうな」などの表現で使われています。「さえ」「すら」とほぼ同じ意味をもちます。

これは「だ」+「に」の連結によるものではなく2文字で一つの独立した助詞です。別口入力においてはこのように全体で一つの助詞であるときも"だ+に"のように連続入力していきます。

もう一つ厳密な取り扱い方に触れておかねばならないのが接続助詞の「でも」は別口入力には使用しないということです。

仮定条件に使われる「でも」ですがこれは連用形のテ形に見られるもので一部の五段動詞において音便形によって濁音化が生じるところから端を発する形の助詞です。(泳いだ・死んだ・学んだ・住んだ)

この形の「で」の含まれる「でも」の用法に限っては入力時は"転んで+も"のように「も」の受け持つ部分のみ別口入力をしていきます。

これはテ形のて(例:見てしまう)の別口入力「て」が存在しないのにその濁音化した「で」も同様の用法で別口入力が用意されているわけではないからです。

ややこしいのがこの「で」の別口入力は

・形容動詞の活用語尾

・「ようで」「そうで」「みたいで」などの助動詞の一部

・断定の助動詞「だ」の連用形

・格助詞の「で」

・各種用法の「でも」の一部の「で」

├初心者でも使える =ましてや上級者ならなおさらわかる

├お茶でも飲もうか =軽く例示してみる

├槍でも鉄砲でも持ってこい =例を列挙する

├せめて第3話だけでもみてほしい =希望

├まんざら捨てたものでもない =不確かな・軽い判断

└医者でも病気になる =特殊なケースの一般化

などのようにさまざまな用法があり混同しやすいのですが「ても」の音便化した「でも」には別口入力は適用されないというのがその成り立ち上からもご理解いただけると思います。

逆に接続詞としての「でも」(例:腹が立った。でも許す)は別口入力せずにベタ打ちで入力します。

「でも」は「それでも」の短縮形であり逆説や反論の用法がありますが接続詞は文頭にくるので分かりやすいかと思います。

さらに「でも学者」や「でもしか先生」などのように接頭語・単語の構成要素になっている「でも」もベタ打ちで入力します。ベタ打ちをすることによって何らかの合成語・派生語であるということがわかれば単語学習にも寄与するのではないでしょうか。

最後に末尾に「な」のつく「こんな」という語の扱いですが、これは形容動詞とも連体詞とも諸説ありましてひとつの説に収まりきらない特殊な特徴をもっています。

形容動詞の観点から見てみると、こんなだ、こんなだろう、こんなに…など形容動詞に準じた活用をするように見えますが、連体形のときにすんなり「こんなな」とはならず語幹のままの「こんな」の形が使われさらに助詞「ので」「のに」につくときだけ「こんななので」「こんななのに」の形になります。(連体形が2種類ある)

似たような考えで形容動詞とはたらきが類似しているのに分類上は連体詞となるものが「同じ」という語です。「同じだ」「同じに」はありますが「同じな」はちょっと不自然になりますね。「同じ」がそのまま使われます。

別口入力においても"こん+な+な+の+で"のように連続入力するのは避けたいのでどちらの品詞であるかの議論は置いていおいて、「こんな」は「な」を別口入力はせずにベタ打ちで入力する方がペンタクラスタキーボードの場合には馴染んでいると考えます(こう書いてしまうと何だか"連体詞支持派"寄りみたいですね)。

なお、この点に関しては過去記事 連体詞と別口入力 において「こんな」を連体詞だと分類していましたが形容動詞だともいえるという可能性を示しつつ訂正したいと思います。