ラッダイトとは、19世紀初頭のイギリスで起こった機械打ち壊し運動、またはその運動に参加した人々を指す言葉です。

産業革命によって導入された機械によって職を奪われることを恐れた手工業者たちが、機械を破壊する運動を起こしました。

ラッダイト運動の象徴的リーダー、ネッド・ラッドは、ラッダイト運動の名の由来となった伝説的な人物ですが、実在した明確な証拠はありません。

運動は産業革命下の技術革新による熟練労働者の失業・賃金低下・社会不安への抗議から生じました。

グローバリズムの文脈でいえば、1980年代に起きた日米貿易摩擦で安くて性能のいい日本車が台頭してきたこと・多額の貿易赤字が顕在化したことがアメリカ国民の反感を呼び、いわゆる「ジャパンバッシング」の風が全米各地で吹き荒れ、日本車がハンマーで叩き壊される姿も報道されました。

この風景も、角度を絞ってみてみれば

「貿易摩擦的ラッダイト」

と呼ぶこともできそうです。

はるか200年後を経過した現代の社会にも、AI技術の普及により職を奪われるのではないか?、自動運転は顧客を危険にさらしトラブル対策の責任の所在が明確でない、あとは過剰な監視社会が進んでビッグデータで行動が把握され、金融信用スコアや政治信条などの情報が一方的にシステム側に一元管理されてしまう実質的な実態なども危惧されています。

今は術語としてAIに職を奪われるトピックを念頭に「ネオ・ラッダイト」と呼ぶ潮流ができていますが

やはりこれは自動運転やデータ監視ダイナミックセリングや監視社会などのIT技術全般に対する危機感や警鐘などを広く民衆が共有するために、

分野を限定せず全般的/包括的に問題意識を提起することが必要だと思います。問題を矮小化させてはいけません。

そんな「ネオ・ラッダイト」の潮流に一石を投ずるべく、ペンタクラスタキーボードの考案者として新たな問題提起を起こしていきたいと思います。

それが

「プリプロダクション・ラッダイト」:グローバリズムに批判的でない姿勢の企業にはイノベーションさせてやらない

です。

ペンタクラスタキーボードは独立したキーで「てにをは」などの助詞を別入力します。(助詞の一つ一つに通常のかな文字とは違う文字コードをあてる)

変換キーもイ・ロ・ハの三種類・三属性があり

(変換イ)名詞属性:兵器

(変換ロ)用言/様態属性:平気

(変換ハ)接辞/spec語属性:併記

となっており従来では困難だった同音異義語の分解能が飛躍的に増大します。

このコンセプトは日本語入力における未踏にして最大のイノベーションを起こします。

コンピューターによる日本語文章入力は現代の日常でもっとも接触時間の多いアクションであり、リーチの広さも老若男女その他ありとあらゆる属性を越えて万人がやりとりする桁外れの広範性をもつものです。

われわれの日常欠かせないいとなみとして、

エネルギー資源/燃料

食料/医薬品

医療・介護

にはそれぞれ近年においても着実に進歩していたりリソースが割かれているものですが、

日本語入力は無料配布戦略やプリインストール環境などもあって進化が30年前で止まったままで根源からのパラダイムシフトというのが全く感じられません。

これだけ日常に根差した重要度の高い懸案であるのに、同音異義語の誤変換ひとつとっても何も向上しておりません。実に嘆かわしい事です。

そこに殴り込みをかけるのがペンタクラスタキーボードです。

私はXもやってませんし発信力がそんなにないのでこのようなコンセプトの日本語入力の提案があるということも、たとえ業界や研究機関の人あるいは日本語入力環境ウォッチャーのアンテナの高い人であっても

まだぜんぜん知られていませんしキーボード界隈のはてなブックマークもいまだされておりません。

(よかったら基本コンセプトのカテゴリを見に来てください)

しかしそれでも全然めげません。

位相は用意した。あとは強度だけだ。待てば必ず時はくる。

全然あせっていません。

だってそうでしょう?

日本語入力のぎなた読みの誤変換、あれをどうにかならないのかってのも、そんなのAIで前後の文脈を解析して…って眠たいことを言うやつがいるけどそんなの逆立ちしても無理だってば。

そんな奴、なんか芋みたいじゃないか。

どう考えても物理的に区切り目を認識させる、マーキングするしか解決方法はないのですよ。

日本語は分かち書きのできない言語という逃れられない宿痾をもっているのです。

なので全然あせる必要はなくこの問題は鼻くそをほじって待っていればいずれ誰かが

「助詞の区切り目が必要なんじゃないか」

って言いだすことは目に見えているのでアイデアのアドバンテージは私にあります。未来が私を決めるのではなく、私が未来を決めます。

よく、オープンソース万歳!フリーカルチャーで無料配布した作者えらい!とか伽藍とバザール!集合知すばらしいね!

っていう人もいるけれど

ペンタクラスタキーボードはソフトウェアじゃないし物理デバイスですし、無料でアイデアを開放するなんてバカみたいなことはしません。

そして集合知礼賛とはいいますがもう一度ペンタクラスタキーボードの配置図を見てください。

こんな造形が集合知から生まれてきますか?

個人が練り上げたコンセプトというのは「インテグラル型」であって設計自由度が高くて思考と制作が直結した創作ができるのであって、これは工業製品ではなくて「アート」の一種だと思っています。

ここで再び

「プリプロダクション・ラッダイト」:グローバリズムに批判的でない姿勢の企業にはイノベーションさせてやらない

です。

私はこのアイデアを決して安売りはしません。

今は空前のアイデア買い叩き時代になっていると思いませんか?

原作漫画制作者もドラマ化映画化で勝手にプロデューサーに好き放題されてありえない設定を強要されたりしてませんか?

音楽プロデューサーがコンペと称して一般公募から曲の着想を盗んでそれをリ・クリエートだと平然と言ってのけてアイデアを盗用してたりはしませんか?

種粒的なコンテンツが増えて製作者はただプラットフォーマーの弾数を埋めるためだけに駒としか見ていないのではないですか?

コンテンツは複製が可能で拡散力がある。

コンテンツは同じものを複数買いしたりリピート買いやシェア買いしたりするのはあまり聞かない

コンテンツは新しいものが次々と生まれて旬を過ぎたものは一部の名作を除いて売れにくくなる。

世界が今、その"タマ"を欲しがっていますが、私のアイデアは決して単発の弾におさまっているものではないのです。

私の制作物はフォーマットに則ったライブラリ的な定型作業をしているのではなく、フォーマットさえ定まらない荒れ地を開拓して作った血と汗の結晶です。

私はルールを作る側で、職人ではなく芸術家です。

なので崇高な私の創作をプロデュースしてくれるテック企業の方々には強気な姿勢で臨みます。

それが

「グローバリズムに批判的でない姿勢の企業にはイノベーションさせてやらない」

です。

私はあえて思想的なところで条件を付けます。

従来のラッタイドでは最終製品のものに業を煮やして制裁を加えたものでありますが、

AIプロテストについてはデータ収集・学習プロセスそのものを阻止しようという、より上流工程のものにフォーカスが移ってきています。

そうなると究極的にはわれわれ作り手自身が産業脅威に対抗して意図的にサボタージュする、陣営を選別するという選択肢が出てきます。

最終製品ではなくマーケティング・開発の段階で種を摘み取る、企業のガバナンスに対して注文を付けて、旗幟を明確にしないと製品化させないぞ、と脅すのです。

それが「プリプロダクション・ラッダイト」です。

このような立ち回りもカタチこそ違えどオリジン元祖のラッダイト運動の精神に100%合致します。声を上げるなら、今でしょう。

私のアイデアはじつに特異で誰ともカブらないコモディティ的でないアイデアなのでもう発表してから9年が経ちますが、検索のどこを探しても

模倣者/追随者/補強者/カウンターアイデア/換骨奪胎

のどれも誰一人として出てきていません(2025年7月現在)

ここまで固有性の高いものを安易にパクらせたりはしません。

キーボード配列・操作機構・やぼ屋展開で地域経済との連携 等々

まずは影響を受けたのなら必ずP突堤3のブログのトップページでもいいですし該当記事・カテゴリを出典としてリンクしてください。

そして企業でこのコンセプトを安易に流用しタダ乗りのプロダクトを出そうという会社があったら、国内外問わず厳重に抗議します。

制作者である私の信条的背景を無視して営利に走った強欲企業には、グローバリストの手先と認定し追求の手を緩めません。

私が取引してもよいと認める企業は

「グローバリズムに批判的・抑制的・懐疑的」な姿勢の企業であること、です。

それが嫌ならこのアイデアは高楊枝くわえてお蔵入りでも全然いいです。

発信はこれからもできますし、別にリアル世界での舞台じゃなくて漫画や小説の題材になったり言論界・インターフェース界・入力界隈が盛り上がればそれはそれでいいものです。

宿痾の時限装置がいつでもスタンバイしてますからね。

これを読んでいる皆さんはまだグローバリズムや新自由主義についてあまり理解が至らない方もいらっしゃると思いますので、

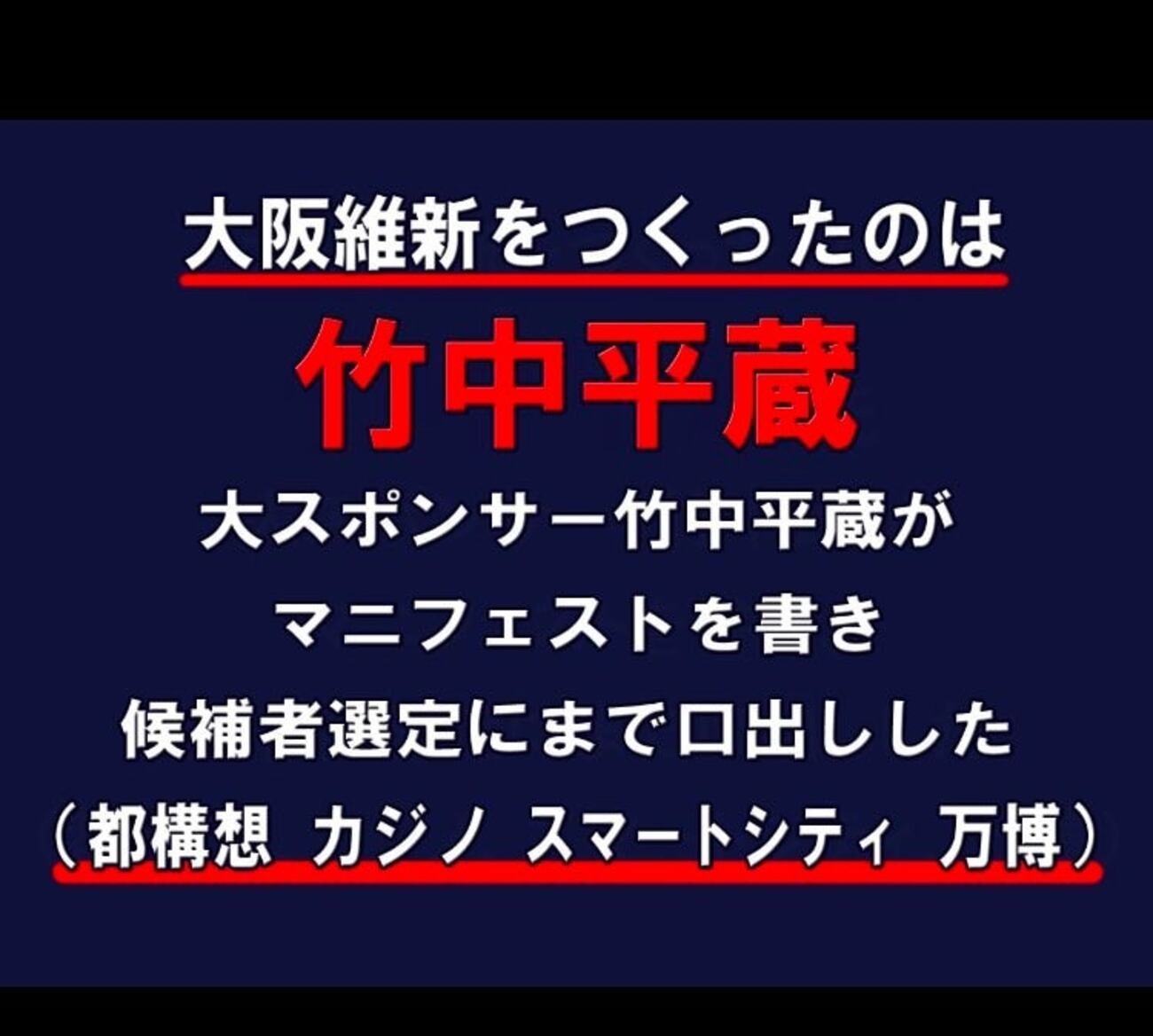

強欲資本主義/グローバリズム/国家さえも凌駕する多国籍企業/狂乱の新自由主義

のやり口がいかに醜悪であるかを説明しておきます。

少し話が長くなってしまいますのですが参考に私のブログの過去記事のリンクと

◆◆◆

◆◆◆

ネットで見つけたすごくわかりやすいYoutube動画↓↓↓

【日本と国際社会】なぜ国民が求めてもいないのに移民を呼ぶのか?グローバリズムが民衆を苦しめる!

を貼っておきます。

デフレ・リストラ・コストカット・プライマリーバランス・オモウマい店・198円弁当・ヘレニズム文化・タイミー・カジノ誘致・派遣の法令違反・内面化・自己責任・ブラック企業・過労死・移民・メリトクラシー

これらは全部グローバリズムとつながっているのがわかると思います。

動画も過去記事もちょっと長いですが興味のある方は是非見に行ってください。

さてこれから取引する企業についてグレート皮算用…引き合いもないくせに勝手に想定談義をさせてもらいますが

先進的な企業には専属の哲学者をフルタイムで雇用する動きが広がっているそうです。(インハウス・フィロソファー 企業内哲学者)

Googleではデイモン・ホロヴィッツ氏、Appleでは政治哲学者のJ.コーエン氏、日本では東芝のデザイン部門の社内教育に哲学的思考を導入した三上龍之氏などが著名な例で、彼らは技術者や経営層に対し、多様な視点や倫理的思考、社会的責任などの観点をもたらしています。

…これはなかなか高い視座を持っていて意欲的な取り組みだな、とは思いますが単なるファッションに終わってしまってないかやはり疑念がぬぐえません。

どうしてもカネをもらっている以上、資本の論理には負けますよね。株主にもいい顔しなきゃいけないし、格差の問題とか、資本主義の矛盾なんて生ぬるくてとても追及できていないですよね。

やはりこんな権力勾配が厳然として存在する状況では企業内哲学者が

「グローバリズムに中立でなく、明確にネガティブなポジションをとるなどという事はできない」

「リスクを冒してまでポリティカル/思想的な立場を企業がとるなんてタブーすぎて恐ろしくて言えない」

なんていうのが関の山だと思うんですよね。

資本主義のポテンシャルを私たちはまだ知らない、って何かの哲学者も完全にあっち側に行ってますし。

でもわたしは首を長くして待っています。

そういう企業が現れたときに、まさにピラミッドの王は哲学者の事だったんだ、こんな時代に生まれてきてよかった

と歴史の偉大な一歩をこの目で確かめられるのですからね。僥倖かな。待ってます。

でもグローバリズムが社会レベルから認知レベルにまで浸透しているのがちょっと怖いな。

「三方良し」で知られる近江商人はメディアの圧力に屈しない。

メディアはグローバリズム側の肩持っていますからね。売り手と買い手と両建てでやっていて高速回転するのに忙しくって色々と偏った号令を出すのに年中繁忙期ですから

「世間良し」はわれわれ下々の者がこうやって盆か正月に自力で勝ち取っていくしかないのです。

やっぱり社会にとっていいことをするのが地域に根差した企業の在り方だと思いますね。

で、肝心の

「グローバリズムに批判的・抑制的・懐疑的」な姿勢

をどうやって証明するのかというと

それは3ヶ月キャンペーンをやってもらうんです。

どんなキャンペーンをするかというと

・「貧乏人に 体験報酬をプレゼントします。万博にご招待します。新幹線のEX予約を実際に体験してもらいます、など貧乏人が体験できない体験をあげるキャンペーン」

・「太客優遇ばっかの会員のランキング付けとかステージ設定とかお買い物まつりノルマ・修行というサービスを過剰におこないませんという宣言」

・「スマホの機種変のときに解約だとわかるとわざと予約いっぱいに見せかけたりいらないアプリやオプションを押し付ける風潮に苦言を呈する発信をする」

・「就職採用時のSNSチェックはしませんの誓い 政治信条で差別しません」

・「いらすとやのみふねたかし氏に、反グローバリズムの啓発イラストのグッズ・企業コラボをかいてもらう」

こういうキャンペーンを開催したり開催期間中に企業姿勢をアピールしたりします。

さっきのグローバリズム文書動画紹介のときに出てきてわかると思うのですけれどイデオロギー的/インターナショナル軸的な解決策を何も求めていないんです。

グローバリズムはわれわれの生活に見えない形で透明に浸透していてそのサイン・フェノメノンを拾っていこうという事が大事なのです。

グローバリズムに反対する、っってなにも懸案対処的に二元論みたいに壁打ち問答するのじゃなくて、たとえば音楽理論は7つの和音や進行があって二元論では拘泥されない展開の自由さがあるので

意外な進行を試そう、ちょっと不協和音な響きだけどあえてこのタイミングでおいておこう

みたいな新しいナラティブやパースペクティブを持ち込んでいけばいいじゃないかという実験的なことを企業にはやってもらいたいのです。

そして受ける企業側だけではなくて

アイデアの創造者たるテック企業の開発者、アプリ開発者、マンガ・ゲームのクリエイター・プロデューサーも

「私も断固としてグローバリズム問い直しラッダイトをします宣言」

「作品の中にグローバリズムへの懐疑を盛り込みます宣言」

「出版社と掛け合って反グロアンソロジー作品集を出版させます宣言」

など、いろいろ意欲的な取り組みをみんなで考えて頂いて

ぜひ

「プリプロダクション・ラッダイト」

の輪をクリエイターの連帯として表明してくれるような賛同者を求めています。

私は泥縄式なので長期展望を決めるのが苦手です。

なので理想は低いようですがこの3ヶ月キャンペーンもきっかり3ヶ月のその場だけのキャンペーンでも許容します。

というか、恒久的にその企業さんを縛るだけの「枷付け」はあまりしたくありませんし、そこまで長期にわたって意思決定に介入し続けるだけの器量や采配をもちあわせていません。

3ヶ月だけ反グローバリズムキャンペーンをして、後から方針転換してレギュラーで運用しますよ、となっても全然いいです。

お気持ちとか泣き言は言いません。

それに、人類史上まれにみる営利企業の哲学的経営方針転換なのですから、3ヶ月そのメッセージを出せただけでもめっけもんです。

まずは、実績が大事、既成事実を作ることで一歩一歩進んでいくのです。

「いま日本の一番優秀な人材は、金融でも官僚でも商社でもなく、アニメ・漫画・小説・エンタメ業界から輩出している」という潮流、

があると聞きます。

また

エンタメ・コンテンツ産業を日本の新たな「基幹産業」と位置づけ、官民一体でクリエイター支援や人材発掘・育成を進める動きを報道した各種記事

など

日本は創作に取り組んでいる人の層の厚さも重量級です。一億総クリエーターと言ってもいい時代。

しかしその中で、コンテンツは種粒的にライブラリ化され、フォーマットも固まって、デビューやメディア展開などのキャリアコースやプロモーションもルーチン化してきました。

そういった成熟さに、枠に収まってしまうような小粒の再生産やあるいはクリエイターやフリーランスの総小粒化を想起させる時勢もあってホントにこれでいいのかと思ってしまう部分もあります。

ソニーグループのアニメ戦略を見ていると、さすがにスケールがでかいなあとも思いますがIP(知的財産)を道具にした大がかりなプランテーションのようにも見えて

これで本当に創作者の思想・信条は本当に反映できるのか?作家性はなくなって作家も誰でも替えのきくコモディティみたいな部品に成り下がってしまうのか?

グローバリズムに反対!なんて蚊帳の外で、せっせとせっせと商品を市場に売り出せばいいんだ、って渋沢栄一だか千利休なのかよくわからないのが文化を作っている状況です。

しかし

業界が成熟しているという事はプロデューサーや目利きの人や志の高い出資者も層が厚いとなればそれなりにいるんじゃないか?

私はそういうポジションにある人たちに投げかけてみたい。

一介のコンテンツ創作者と違ってそういうビジネスの中核・意思決定に近い人に

今一度ペンタクラスタキーボードの言論・コンテンツを生み出す源泉(=日本語入力機構)に着目してもらって

その重要性に気づいていただいて、そしてより包括的な立場であるから、産業ラッダイトの波がコンテンツクリエーターに及ぶ可能性も十分考えられますので

無用な対立を招く前に予防的に手当てをする、懐柔策をとる、読者視聴者であるグローバル小作人こそがマスの顧客であるということを十二分に斟酌して

少し挑発的で申し訳なかったが、私の提案する

「プリプロダクション・ラッダイト」

に賛同していただけるとありがたいと思います。

テクノロジーを味方につけましょう。

ペルソナをテクノロジーにキャストしていきましょう。

中古でAmazonの本をポチるのではなくて、作者に敬意を表して新刊で買いましょう。

ペンタクラスタキーボードは新しい文化を作るツールであり伴走者です。

私の描いた空虚な位相に、力強い強度を与えてください。

おまじない:

主要メディアの外資比率 フジテレビ42% TBS41% テレビ朝日35% 日本テレビ35% テレビ東京23%

ペンタクラスタキーボードの五角形のかな文字・記号のボタンは、クラスタキーと名付けられており

各頂点方向へ押下してかなの行ラベルから各段の母音への派生の5音に割り振られます。

押し方としてはフリックみたいにすりすり引き延ばすんじゃなくて、単純にファミコンの十字キーみたいに押下方向に倒せばその方角の文字が押されるという事です。

でもねーそれが5方向となると話は別です。押下がなんか干渉しちゃうような、かっきり押し下がらないような・・・

東方仗助の「なるほど完璧な作戦っスねーッ 不可能だという点に目をつぶればよぉ~ 」

という匂いがぷんぷんしてきます。

でもまあ、あまり細かいことはキニシナイ!!

プレステのキーみたいに各方向セパレートにすることもできるし、スティック型にすればいけるかもしれないし

もしかしたら都合よく新テクノロジーが登場してズバッと解決!してくれるかもしれませんので

こちらとしてはまず、かな50音が行ごとにクラスタリングされて記憶負荷が5分の1になりますよー

っていうのが示せれば、手段は何だっていいのです。

よく

細部に神は宿る

っていいますが

お金持ちになりたければ演繹法をマスターせよ

っていう金言もあります。

仕立てドリブンではなくて、目的ドリブンで組み立てていきたいです。

ちなみにダ・ヴィンチの例のらせん状の回転翼のヘリコプターは

「エアリアルスクリュー(空気スクリュー)」

と名付けられており、1480年代後半(約530年くらい前)に実にライト兄弟よりも400年早くから鳥やトンボなどの生態を観察して飛翔の原理にたどり着いたといいます。

これは今でこそ航空工学の観点から見れば奇抜で現実性に乏しいアイデアだと言われてしまうかもしれませんが

宙に浮く原理として、空気には密度があり、その空気を圧縮し、かき分けることで上昇することができるという鋭い洞察があってこそ生まれたアイデアだったのです。

何がすごいって大きなスクリューで目に見えない空気の存在を利用するなんて当時の尺度からすると本当に天才しか生み出せない発想そのもの…えっ空気ってただの無じゃないのかよ、と。

古のギリシャの賢人は科学者なのか哲学者なのか境界のない活躍をしていたそうですが

レオナルド・ダ・ヴィンチはモナリザや最後の晩餐の芸術家としてももちろん有名ですが、絵画の技法以前に解剖学や医学にも通じており

建築や機械や兵器、コンサルタントや占星術師から都市開発からはたまた音楽家、舞台演出までこなしたというのですからまさにボーダーレスな活躍で本当に驚きです。

モナ・リザはルーブル美術館にありますがペンタクラスタキーボードを標榜するぴとてつとしましては

やっぱりイタリアにある

レオナルド・ダ・ヴィンチ記念国立科学技術博物館(Metropolitan City of Milan)

に行ってみたいですよね~。

5角形のボタン1つからでも、いろいろ物語が広がっていきます。

令和の日本に住んでいますが、心はルネッサーンス♪

な、気分でやっていきたいです。

知恵滋味感じられるような設計にしたい…常日頃、こんなことをペンタクラスタキーボードのカラクリ設計をしながら考えています。

「滋味掬すべき」(じみきくすべき)っていうのが最近のお気に入りの言葉でして

この「滋味」=持ち味がにじみ出ることによって感じるおいしさっていうのがいいんですよね。

受け身の感受性ではなくてこちらから探りを入れる気づき、

背後にある作り手や提供者の意図が使っていくうちにわかるような奥深さ、首肯合点がいく納得感

っていうのが大変にドラマティックなのですよ…言葉は地味ですけれど。

この奥行きのある語感に引っ張られて、ついつい造語フレーズを考えてしまいました。以下ご覧ください。

・知恵滋味感じるインターフェイス

・おもてなし滋味感じるアメニティ

・デコ滋味感じる縄文土器の装飾文様

・レシピ滋味を感じる分量設定

・加藤清正が築いた築城滋味感じる難攻不落の熊本城

・工場で「○○ヨシ!」みたいな安全確認っていらなくね、と思っていたのが実は正しい動作への誘導を促し致命的なエラーを回避するためによく練られて作られた合理的な手順だとわかったときのような手順設定滋味を感じるルーティン

この例では製作意図を推し量って理解するニュアンスの表現に絞っていきましたが、人物の品格や芸の熟練度などの高みを評するときにも使われます。

"○○滋味"という単一の複合語にしてコンパクトにあらわすというのが当世風で良さそうなのでありますが、長いフレーズや語呂の良さをとりたいときは

滋味が溢れていて・滋味を感じる・滋味に感じる

みたいに適宜助詞を挟んでいっても構いません。元々は味覚の表現であったものですが拡張的に慣用しようということであります。

まあ、何だか偉そうにのたまっておりますがこれはゆる言語学ラジオで知ったスティーブ・ジョブズの言葉「Connecting the dots」(点と点を結び付ける)からヒントを得て思いついたものであります。

壮大なる伏線回収、点と点が思いもよらなかったところでつながる…堀元さん曰くコネクティングザドッツみがあるねー、なんていう使い方にユニークだなーと感心したものです。

拙案の「○○滋味感じる」では、伏線回収に重きを置くのではなく、「○○滋味」とすることで対象分野・トピックの提示が自然に導入できるイディオムとなっておりますので

より話題を転がしやすく使いやすいものとなっているというのが自慢です。…言葉は地味ですけれど。

さて今回は設計理念を見据えたつもりのただの雑談になってしまいましたが

良かったら皆さんもこの言葉使ってみてはいかがでしょうか?なんてありきたりのクリシェでは終わらせませんよ。

なぜならペンタクラスタキーボードには「接尾語(を含む語句)の変換」(三属性変換ハ万)というのがあるのですから。

皆さんが「○○じみ」と打ち込んでハ万キーを押したら、もちろん筆頭変換候補に「--滋味」があがってくる…これはマストです。

接尾語に当たる語を単漢字変換でいちいち探し出すのは大変な労力です。(あるいは膨大な変換候補の中から)

それに一見穏当そうに見える「地味」のほうの候補を出すにしても、これが語尾末端で使われる接尾語とは自覚すらせずに、単にパーツの連結というだけで「--地味」なんて言う結び方をする語句が成立するなんていうやっつけ仕事では語句の性質を御するというには致命的に観察不足であります。というよりもはや怠慢の域でありますね。

三属性変換に抜け目なく「--滋味」を格納しておけばこれはもちろん接尾語片を含むチャンク全体が収まり良く、しかも語尾であるということをキッチリ自覚しながらユーザーに変換候補を提示するわけですからまさにこれは人力による労力の賜物であります。

このような知恵の宝石を一つ一つ地道に収集し格納しインターフェイスに反映していくこと…これが何より大切ですね。

もちろんこのブログでひねりだした数々の言い回し/造語などもバシバシ織り込んでいくつもりですので今後も三属性変換の作り込みによりいっそう精進していきたいと思います。

ネットやSNSの隆盛で近年注目されることとなった「打ち言葉」というワード。

ツイッター全体では1日に8テラバイトものデータが生み出されており、話し言葉でもなく、書き言葉でもなく、タイピング文字入力によって生み出されたテキストはもはや物理・紙テキストのもつ情報総量をやがて上回らんとする勢いであります。

打ち言葉は、そのトピックの新奇性からかコミュニケーション文化の文脈で語られていることが多く、純粋に「タイピングでいかにさまざまな表現に対応していくか、そのインターフェース論」という観点からもっと深く検証してみようというのが今回の記事の試みであります。

打ち言葉は即応性が顕著で、そこが推敲性吟味性のある書き言葉との最大の違いであります。

しかし打ち言葉はそうしたモバイルだけにあらず、もっと広い観点で捉えてみると

モバイルSNS日常作法などの即応性主体のものもあればフォーマルの書き言葉のようにもっとスタティックに生成される本来の書き言葉に近い打ち言葉もあります。

打ち言葉は「おk」「うp」「草生える」のような一時のネット流行語みたいなものであって、自分にはあまり関係ないような…などと考えてはおられませんか?

打ち言葉は音声口語のように音だけ言えばいいのではなくて、必ず表記の選択、かな漢字変換のプロセスを伴っており、いわゆる視覚的コミュニケーションの色彩が色濃く出る知行だという側面があるのです。

つまり端的に言えば「打ち言葉」には以下の2系統の様式をもつのだと定義できます。

A群.即応性コミュニケーションの中で生まれた視覚的スラングとしての打ち言葉

B群.インターフェース要因によって出力文字に得手不得手、出しやすい文字列とそうでない文字列とにある程度制限を受ける性質としての打ち言葉

いずれにしましてもカギになる要因は「文字入力の制限要因や入力煩雑さ回避」という文化・コミュニケーションとは関係のない機械的事情に縛られているというのが本質的要因であると言えるでしょう。文化論などは後付けの話であります。

今回注目していこうというのはもちろんB群のほうの打ち言葉、より個人の力量であるとか趣味嗜好の特性の顕れやすい、正統的書き言葉の発展形ともいえるテキスト基盤について語っていこうと思います。

まず誤解されやすいところなのですがはっきり申し上げさせていただきますと「打ち言葉」は話し言葉と書き言葉の折衷ではありません。

また誤解を恐れずに言うと、パンフレットや文庫本、あるいは看板などのように物理媒体のテキストだからと言ってそれが必ずしも書き言葉の地位に安住できているかと言えばそうでもありません。

今時の媒体はすでに作成のプロセスの時点でほぼ全て「打ち言葉」の工程を経ています。パソコンで文書を作るのですから当然な話ですね。

われわれはもうそろそろ話し言葉と書き言葉の折衷という素朴な2項対立の構図からくる発想を手放さなければいけません。

そもそも「打ち言葉」というのは語呂はいいですけれど使い勝手がどうも悪いですね。A群の用法とB群の用法が混用されていて弁別の用をなしていません。これについては記事結びで触れようかなと思っています。

さてB群の用法をもっと深掘りしていきますと、「打ち言葉(B群)」にはさまざまなレイヤー/チャネルから従来の話し言葉、書き言葉にはなかったいくつもの制限が付き纏ってくるというのがわかってきました。

1.「物理的障壁」

2.「入力方式事情的障壁」

3.「アプリケーション的障壁」

4.「UI的障壁」

5.「学習/辞書/設定状況的障壁」

6.「編集配置的障壁」

という、広く見ればアーキテクチャ的影響要因にかなり左右されている実態があるのです。いわば異次元のファクターです。

…これらは主にデスクトップ環境を念頭に置いています。簡潔に解説いたしますと

1はキーボード盤面の物理配置によるもの。母音のaeとuioが左右盤面に分かれているのは日本語ユーザー的に戸惑うなど、運指困難な打鍵順序(awkward sequence)など

2はローマ字入力では入力しにくい文字列、あるいは親指シフトでの1文字1アクションなどの利点、あとはそれぞれの方式のキー配置の初期学習負荷度合い

3はIMEの誤変換/誤区切り、アプリごとのIME連携が不具合をきたす、ダウンロード追加辞書などを入手する手間など

4はかな漢字変換候補の提示UI、単漢字変換がしにくい、選択フォーカスまわりの使い勝手

5は間違った学習やっちまったあるある、ユーザー登録単語の面倒さ、各種設定による挙動の変化

6は縦書き文書の淘汰危機、スペースの文字数がカウントしづらい、プレーンテキスト編集ではレイアウト的にあまりいじれないなど不便、ルビの問題

ブログ主ぴとてつが展開しているペンタクラスタキーボードというものはまさにこういった諸課題に応えるためにいろいろな試行錯誤を練って、新たなコミュニケーション時代の入力環境を模索しているものであります。

言葉は時代を映す鏡だとも言われておりますが時事問題から専門用語まで日々さまざまな新語が生み出されており、まさに万物流転・諸行無常ともいえます。

しかしわれわれのもつ文字入力機構には限界がありもとよりIME辞書に当該語句がそもそも未登録の場合であったり(未知語)、

単語単位では検出できていても複合語をなすとうまく当て込み配置ができない場合があったり(未知複合語や「臨時一語」「即席合成語」)、

一時で消えてしまうような未定着の語句・フレーズにまで対応しなければならないのかという問題(登録採用コスト)

などさまざまな問題があります。

ペンタクラスタキーボードを標榜するこのブログでは、それらの問題に対処するためにさまざまなアイデアを提案・検討してきました。

・最近では悩ましい単漢字変換の使い勝手を改善すべく、音-訓トランス解釈の新たな文字列入力の下ごしらえ方策、「代表変換」「パズルのピースをはめる変換」などを提案しておりますし、

・さらには「カナ語幹+る」型の動詞(キョドる、カニバるなど)などの新語にも即席で対応できるように「ル形動詞別口入力キー:[○Rキー][×rキー]」などハードウェア的リソースを割いてまで専用特化キーをしつらえています。

・膠着語の宿命として語句の末尾にニカワのように付着する各種の接尾辞あるいは先程のようなル形動詞の活用語尾も視野に入れておかねばなりませんが

一番頻度が高くて一般性も高いコピュラ動詞(=だ、です)については未知語と語尾との境界混淆トラブルの種を元から根絶すべくこちらについてもハード的に「別口入力キー:[だ][でs]」を構えております。

・さらには誤変換誘発要因として悪名高いサ変動詞連用形「し」もさまざまな造語新語を形成する重要な文法要素ではありますがこちらもサ変動詞弁別用の特任キー「便利キー・『し』」を提案してみた、といった具合であります。

要するに頻度の高いもの、基本ルールとして組み入れられるべきものについては大胆に取り入れて、新語未知語に対応すべく応用がきく、臨機応変に対処できることの範囲をある程度確保しようというのが全体を通しての創造・設計理念なのであります。

この設計理念は「あざまる水産」や「ヨクバリージョ」のような接辞性がうまく取り込めない破格の新語にはさすがに対応できる目途は立っておりませんが、

漢語の接辞は合成法則から言ってもある種の"型"をもっており自由な造語の中でもせめて法則性のある生産性については積極的にこれを見出し、定型的な操作文脈に取り込んでいくこともやぶさかではありません。

そこで最後に重要なギミック、「三属性変換」のハ万の挙動にも注目していってほしいと思います。

三属性変換は従来単一であった変換キーを複合化・重層化してより立体的に変換の利便性を向上させようとの狙いで考案されたものであり、品詞に準えた「よろづ」という素性カテゴリのもとで分類した

イ万 … 主に体言・名詞の変換のときにこれを押下する(例:高校)

ロ万 … 主に用言フレーズの変換のときにこれを押下する(例:航行・煌々)

ハ万 … 主に接頭辞接尾辞を含む語句を変換するときにこれを押下する(例:フォロワー孝行)

の三属性を立てて変換文字列・語句のカテゴリ分けをしたものであります。

これら三属性でユーザーの意図する語句を特定/推定し変換の助けとする機構に加えて、従来通りのプレーンな変換をしたいときには通常変換を押下します。

たまに複数カテゴリにまたがった属性を兼任している接辞なども見受けられ、その場合には

ぷりしら城、ぷりしら錠 … イ万とハ万を兼任(つまり名詞でもあり接辞性でもある)

ぷりしら嬢 … イ万とロ万とハ万を兼任(嬢は人物も表すが叙述成分として人の持つ属性を様態的にあらわすという解釈もできる)

ぷりしら上、ぷりしら状 … ロ万とハ万を兼任(様態性、構文機能接辞)

ぷりしら乗、ぷりしら条 … ハ万のみ(抽象度高い)

ぷりしら場 … イ万とハ万を兼任するが抽象度高いのでハ万でのオーダーを重視

などのような未知語形成の接辞ワードであっても、所属属性を複数個所の三属性キーを押下遷移することによって目的の接辞のカテゴリへと誘導し自然に候補を絞ってオーダー提示してくれるというインターフェースの提案もなされています。

漢語の単漢字接辞に加えて、「縦長映え」「光映え」みたいな動詞連用形の語尾であっても意欲的に接辞範疇に組み込んで、接辞としての運用を三属性変換で統御してやれば利点も多いはずです。

先述の例だと「タテナガバエ」「ヒカリバエ」みたいに名詞造語(ハエの一種)としての接辞なのか、様態叙述としての「映える」の生産的用法なのかが使い分けられてよろしいかと思います。

また単漢字のみにとどまらず「この話題一色」「一斉/ボイコット」「ウマ娘狂想曲」のように二文字以上あるいは長尺の漢語接辞であったりであるとか

「犬スタンス」「新劇イズム」みたいにカタカナ語の接辞なども検出してやれば区切り判定の大きな材料になるのでありとあらゆる生産力を個別場当たり的に処理するのではなく三属性ハ万というひとつの軸をもって統一的にとり捌くことができるのは大きな価値の創造であると自負するところであります。

既存の既知語だけではなく、辞書にない未知語を半ば機械的に、語尾だけを見て(属性遷移との兼ね合いもあるが)荒療治的に専断してしまうというこのシステムですが、こうしてみると案外有効に機能していきそうな展望も望める便利な仕掛けとなっているのではないでしょうか。

なにより頻繁に変換したい語尾なのに単漢字選択のところでつまづいて煩雑な候補選択をしなければならない悩みから解放されるということはまさに僥倖というほかないでしょう。

そして端的に言えば造語新語のキャッチアップに素早くついていきますよ~という後手の対応に頼るのではなく新語造語が作られるまさにその瞬間から生産的操作手段を駆使してその場でビルドする、錬成するという言語のDIY術を提供していこうということであります。

よく「必要は発明の母」などとは言われます。しかし私の言うアイデアというものは対症療法のような急場の措置というニュアンスとは一線を画すものであります。

さらにもう一つの格言を引用してみます。

「授人以魚、不如授人以漁」

老子曰く、人に魚を与えれば一日で食べてしまうが、

人に釣りを教えれば一生食べていける。

…この言に従うところでいう「釣りのやり方」、システム推進力を与える…この視点を日本語入力にまるまる持ち込んでいきたいのであります。

ソー活

令和婚

福祉犯

エンジョイ勢

日ナレ生

ゴルシちゃん沼

巻き込まれ体質

キャンプめし

コロナ脳

カットオフ値

筋トレ欲

マイカー回帰

香害

リラ安

牛乳悪い教

ANA機

耽美心

微アル

[「打ち言葉」の自由獲得の為には「生産力のある辞」の入力手段を拡充することが重要]、今一度この言葉に立ち返って論を進めてまいりますと、

これら生産的接辞を含む新語は日夜生み出されてきており流行語に限らず符丁語や蛇の道は蛇ならではの踏み込んだ言語表現などもひっくるめて未知語のまな板にのせる必要があります。

人々は「自分流の言い方」を懐中に持ってはいますが出来の悪い物理インターフェースのせいで当意即妙にタイプできない不満を常々抱えながらコミュニケーションしているのです。

ペンタクラスタキーボードは単語の境界を明瞭にする仕組みが入力のライン生成の段からして厳として備わっております。助詞やコピュラ動詞は別口入力がうまくさばいてくれます。

つまり(自立語)単語終端部を容易に推定することができ、末端だとわかれば当然接尾辞に当たりをつけることも自然の成り行きとなりこれをさらに三属性変換ハ万のサインをユーザーからはたらきかけることによって複数の接辞候補からも絞り込みがしやすい設計となっております。

従来型の入力メソッドや構文解析はいまだに単文字助詞助動詞の区切り見当違いによる誤変換につまづき汲々としてリソースを消費している有様です。

まずはここからはじめなければいけません。

助詞別入力も三属性変換も冷静に考えればこれしかないというくらい力強く、シンプルな解決策です。

構文の解析という迷路に立ち入ることよりも下ごしらえを整えるというのがより重要なのではないかということであります。それは物理即物的でもあり人間=機械系という世界観でもあります。

もうすでに散々っぱら、「打ち言葉」という言葉はSNSやLINEのコミュニケーションを想起させる用法が一般的になってしまっているのでわれわれは「打ち言葉(B群)」の用法を掘り起こしてこれを峻別し、インターフェース談義の橋頭保としての新語をあてるのはどうでしょうか。

すでに候補は決まっています。

それは、前回記事でも掘り下げた新概念・「ホワタリ」であります。

「打ち言葉」に対置する並びの良さを取るなら、少々不本意ではありますが「ホワタリ言葉」という表現をとることも許容はします。

しかし何と言いますか、話法を変えて使っていこうという含みと広がりをこの言葉には持たせてやりたいのです。

「書き言葉」「話し言葉」「打ち言葉」「ホワタリ言葉」などと並べていったところで個性はかえって埋没しただのワンオブゼムに成り下がってしまいます。これは認知モアレという現象であります。

「モアレ」とは、二つの規則的な模様が重なった際に起こる幾何学的な干渉縞のことでありますが、微妙な差異を持つ織り様であるならばかえって重ねたりはせずに別のパート、別のフィールドでこれを使うべきであります。

なにせ完成している系に紊乱要因をもちこんでもただの浮いた異質性だけがいたずらに注目されてしまうだけであって、これでは事の持つ本質にたどり着けないのです。

ならば

「ユーザーはタイピングに苦労する事よりもホワタリに苦労することの方が多い」

「緩急のついたホワタリで助詞を間に置きながらタイプする」

「ぎなた読みも気にせずホワタれる」

といった、構文・話法からして軽快にその枠を飛び越えて自由なテーゼ句としての用法に活路を見出していけばいいんじゃないでしょうか。

ことばは、渾沌とした連続的で切れ目のない素材の世界に、人間の見地から人間にとって有意義と思われるしかたで、虚構の分節を与え分類するはたらきを担っている

「ものとことば」著者:鈴木孝夫

と現代文の教科書にも取りあげられている非常に示唆深い文章といったものもあるではありませんか。

ロジックとはジュースであります。本質だけが本体で言葉はその流動性に富んだふわふわしたものをつなぎとめるかりそめのアンカーにしかすぎないのです。

ならば逆のパターン、本質自体がフィットする言葉を欲している、新味のないタイピカルな言葉ではなくて神妙なるオシャレなラッピングを施してほしい

――こういった"心の声"が実はわれわれの耳に届いているのに、聞こえないフリをしているだけではないのか…

発する事ではなく、聴き留める事、文章入力インターフェースにおける「傾聴力」この視点が大事になってくると思うのです。

接辞やル型動詞などを使った生産力の高い何か新しい言い回しをユーザーは必要としている…これはユーザーのタイピング意図、「筆法サイン」なのであります。

物理配置やIMEはその受け皿である器であることをもっと自覚してすすんで道路を整備してやらねばなりません。

テキストいとなみ隆盛時代の真のブレイクスルーはすぐそこまで来ているのです。

ちょっとそこの奥さん!「革命前夜」はいらんかね~今ならお安くしときますよ~。

以上、悪筆乱文長文失礼しましたぁー。

数年前ある調査で、「Twitter上で日本語は2番目に多い言語」だというニュースを知ったときは「なんだ、日本語もなかなかやるじゃないか」とにわかに浮かれたものですが、

まあ何といっても世界の文化・通商において圧倒的な存在感で躍り出ているのは紛れもなく英語-イングリッシュだという事実は揺るぎのないものでありますね。

しかし中国語のように絶対的な人口数があるわけでもないですし、ラテンアメリカ地域に広く使われているスペイン語のような土台があるわけでもないです。

世界の片隅のほんの一部、オタクカルチャー・サブカルチャー領域でニッチに広がる、あくまでマニア向けの需要の受け皿として日本語がささやかに息づいている、という程度の認識であります。

ただ日本語の話しことばに関して言えば発音は簡単でありますし、変化の多い格を助詞の付加で簡単にあらわせる、時制、冠詞、女性名詞男性名詞などのややこしさとも無縁など非母語とする学習者にもとっつきやすい要素は多分にありますし、動詞も規則的あるいは数が比較的少ないなど利点はいろいろあります。

国際言語になれるかどうかは別として、ポテンシャルは結構あるのかもしれません。ただし書き言葉ともなるとこれは難しいでしょうね。

共通語とも言われるリンガ・フランカは、「フランク語」、「フランク王国の言葉」を意味するイタリア語に由来し、

それから転じて、共通の母語を持たない集団内において意思疎通に使われている言語のことを指すようになったのだそうで、現在においてその地位にあるのはもちろん英語であります。

近年のテクノロジーの進歩でポケット翻訳であるとかWeb翻訳は日ごとに進化していますし効率的な学習教材プログラムもニーズが高まっています。

なので外国語学習や理解の敷居は下がってきているのかもしれませんが言語を文字通り血肉化するためには不断の反復鍛錬が欠かせないものとなっているのは相変わらずです。

…そこへきてこのペンタクラスタキーボードを掲げるブログ主ぴとてつにおきましても、国際化の波にどう対処していくのか、その真価が問われる局面であることをもっと自覚しなければなりませんね。

テキスト営み・言語営みはこのコロナ時代にシフトしたとしても依然としてその重要性は増すばかりであります。

入力インターフェイスであるとか物理キーボードの大きな枠組みもユーザーの多様なエクスペリエンスを満たす懐の深さをもっていなければただの面白ガジェットに終わってしまう顛末になりかねません。

大事なのは、普遍性。普遍性とは世界と人間との関わり。それがもっとも端的に表れるのは個々の生活場面よりも実は立場の転換を暗に内包する世界設定・レンマ設定に依って立つ広い視野が必要なのではないでしょうか。

例えて言えば昔のパソコンにはアプリケーションよりも何よりも果たして役に立つかどうかもわからないBASIC言語が標準で搭載されていたことを引き合いに出してみますと、

物事の草創期には用途も輪郭が見えていなかった手探りの中で、こうしたBASICのような抽象的、そしてシステム包括的な足がかりをまるでそれがアイデンティティであるかの如く秘蔵していたものであります。

入力機構の草創期にあってもまずは大風呂敷から。その精神が、ひいては目先のコンセプトを超越するバッファの源泉となるかも知れないのです。

ペンタクラスタキーボードは新しい入力機構として、もっぱら日本語利便性に最適化してオペレーションをおこなう目的で各種のコンセプトを磨いてきました。

しかし同時にアルファベットだけは排除できずにむしろ独自の液晶スクリーンを鍵盤部中央に据え、領域的にも処理的にも特段のリソースを割いて物理配置を固めていくに至りました。

日本語はすでに漢語はもちろん英語やフランス語、ラテン語などからも数多くの外来語を取り入れており表記的にも原語を尊重して綴りや付加記号に至るまで忠実にカタチを重んじるお国ぶりがあります。

それは商品名や音楽グループなどの名前、作品名などに巧みに取り入れられ先進イメージやオシャレなニュアンスを出すのに一役買っています。

つまりこのテキスト中心時代においてさまざまな語感デザイン的な仕立ての利便性に対する配慮を、入力機構はその要請に十二分に応えていく使命があるのです。外国語はそのまさに本丸であります。

幸いにしてキーボード盤面のタッチ液晶部の表示レイアウトは常に自由配置、可変の文字入れ替えが可能、詮ずる所、文字の刻印の制限を受けないという最大の特徴があります。

これを英語アルファベットだけにとどめておくのは実にもったいない話です。

目下のところこのブログではペンタクラスタキーボードのコンセプト改定を大がかりに進めているところでありますがこうした英語以外の外国語に対するアクセシビリティについてももちろん大きなテーマに設定しておるところであります。

どのようなものになるのかはまだ思案中ではありますが、タッチ液晶部のパネルに「第2言語」への切り替えをおこなえるボタンを設置し、日本語の作成文中にちょこちょこコラージュ的に外国語のつづり字を適宜挿入できるようにする仕組みを考えています。

日本語はもともと表記において外国語字種混在のテキスト生成を好みますし、かなクラスタやでにをは別口入力につないで打鍵していけば字種の切り替えを特に意識することなく移行しつつ構文解析においても未知語ではありますが御せないほどの解析上の困難を生じさせる問題はありません。

これの延長上で、外国語だけにはとどまらず「顔文字作成パレット」にもなるパーツ構成のセットであったりだとか、

「ORβIT」「AᗺBA」「TЁЯRA」などのこだわり表記に対応できる「くせ文字対応パレット」のセットであるとかもカスタムプリセットしていけば良いのです。さらには

「コマンド ⌘」「リターン ⏎」「縦三点リーダー︙」「削除記号(*)」などのシステムまわりの特殊記号であるとかもそれ目的用のパレットを作ってやってユーザーのさまざまなニーズをシンプルな方法で実現できるバリエーションなども視野に入れています。

さて、話はまたリンガ・フランカに戻りますが、書き言葉を考慮に入れますと日本語がそのようなイニシアチブを握るなどということは懐疑的に受け止めています。

そもそも21世紀的趨勢においては旧来のリンガ・フランカのような覇権や威信などの世界観は協調と相互理解の文脈である今の情勢にはなじまないものでしょう。

私たちにできることはむしろもっと異文化のエッセンスを大胆に取り入れる事、入力機構が意思を伝達する身体の拡張ツールとして血肉化しようというこのフェイズにおいてもよりもっと引き出しを増やすことを選択する事であります。

考えてみれば日本人は古来から外国の文物を適切な距離感で受け止め、理解し、咀嚼し、アレンジして、自家薬籠のものとして独自に発展させてきた長年の叡智があります。

21世紀のテキストコミュニケーション隆盛のこの時代にもこういった知恵をうまく継承し、あらたなリンガフランカの様式、有り体に申しますと

「リンガ探究心フランカ」

を目指していけば良いのだと考えます。

つまり自己を標準とするのではなく世界の諸言語をこちらから乗り込んでいって探究してしまえばいいという能動的な在り方である…これが新たな理想形であります。

私なども日常でtwitterの検索などにも時折外国語つづりのテキストをよく見かけますが、あれはスマホからコピペして貼り付けているんでしょうか、それとも他言語IMEを導入しているのでしょうか?

ペンタクラスタキーボードの活躍シーンを彩る「ZOSIデバイス」ならば標準でこういった多言語混在環境を整えてありますので気軽に、存分に多国籍談義に花を咲かせることが可能になるかも知れません。

やれ情報発信であるとかインフルエンサーであるとか騒がしい世の中ではありますが、案外こういった井戸端談義的なものに自在にアクセスできる安心感を担保している

…このことが「リンガ探究心フランカ」のスタイルを開花させる重要なカギになるかも知れませんね。

今後も、ペンタクラスタキーボードの典型的使用シーンをもっと掘り下げて、想定を現実のものに一歩でも近づけていけるよう模索していきたいと思います。