うまいッ! 「コリッとしてほのかにあまい かんぴょう~栃木・上三川~」 2015年08月23日

番組内容

三百年前から栽培され、国産かんぴょうの98%を生産する栃木県南東部。この地域は夏場の強い日差しと激しい夕立があり、光合成とたっぷりの水分を必要とするかんぴょうの原料・ふくべ(ユウガオの実)が充実して育つのに好条件を備えている。かんぴょうと豚肉・ニラとを炊き込んだ「ギョウザめし」も紹介。かんぴょうの魅力とおいしさの秘密に迫っていく。

*https://www.nhk.or.jp/archives/chronicle/detail/?crnid=A201508230615001302100 より

詳細不明につき、勝手に調べてみました。

「かんぴょう」

ウリ科の1年生のつる性草木。熱帯地方のインド、北アフリカが原産。

ユウガオになった果実(ふくべ)の果肉を細長く紐のように剥いて、乾燥させたもの。

水で戻して煮て寿司の具材や、煮物、和え物などとして使われます。

栄養的にもカルシウム・カリウム・リン・鉄分等が多く含まれ、加えて現代食生活に不足しがちな食物繊維が豊富なことから特に注目されており、便秘がちな方、妊産婦、お年寄りの方にも適切な健康食品です。

ユウガオの栽培

ユウガオは元来高温地方の原産のため、生育期には高温で適当に雨があり、収穫期には晴天の続く天候が適しています。

土地は、表土が深く、排水の良いところとされています。

気温の低い、日の出前の早朝に作業を行うことが一般的であり、産地における皮剥きには、足踏みレバーの付いた電動の器具を用います。

ユウガオの実を、縦の軸に刺し、モーターで回転させて、横から皮むき器を当て、まず硬い外皮を取り去ります。

次に、ぶれの出ないように、柄を半固定したかんなの様な刃物を当てて、桂剥きのように帯状に長く剥きます。

竹竿に掛けて、室内で乾燥させてから包装します。

ユウガオの栽培時季

播種 定植 収穫 収量

3月下旬 5月上旬 7月上旬 10a当たり約200kg

かんぴょうの歴史

4世紀後半頃のインドから中国。そして、朝鮮を経由して渡来。

本県には、1712年(正徳2年)江州(滋賀県)水口の城主伊賀守忠英が、壬生城主になってから栽培が始まりました。

城主の命により藩の役人奉行松本茂右衛門が江州木津村から種子を取り寄せます。

藤井村(今の壬生町)の名主篠原丈助が試作に成功し、現在、栃木県のかんぴょう生産につながっています。

かんぴょうの生産量(栃木県全体)

作付面積 収穫量 出荷量

147ヘクタール 382トン 382トン

掲載日 平成29年8月21日 更新日 平成30年8月22日

*https://www.town.kaminokawa.lg.jp/0161/info-0000000726-0.html より

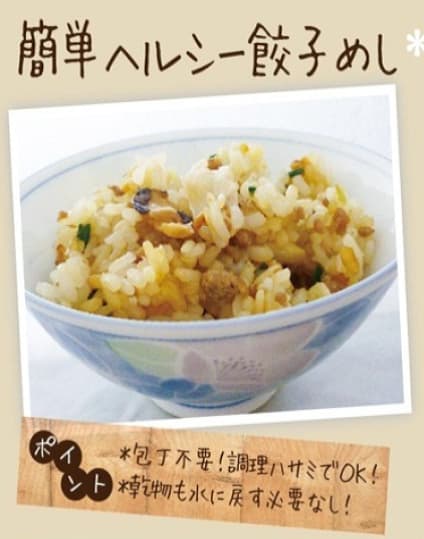

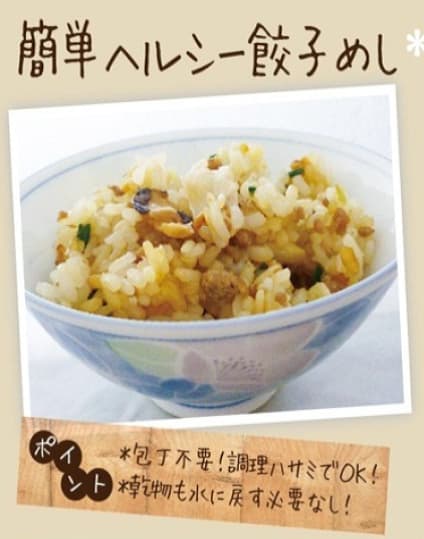

「餃子めし」 更新日 令和6年3月8日

餃子めしの特徴

「餃子めし」は、宇都宮の特産野菜である「にら」や栃木県の特産品である「かんぴょう」、ひき肉、しいたけを入れた、「餃子風味の炊き込みごはん」です。

炊き込みごはんのため、チャーハン等の炒めごはんよりも脂質が少なく、また、しいたけなどの「だし」をきかせることで、塩分量を少なくしています。

「かんぴょう」や「しいたけ」を使っているため、食物繊維がとれます。

忙しい人や料理初心者でも簡単に作れるよう、包丁は使いません。また、乾物は水で戻さずに使います。

1人分の栄養価(エネルギー 314キロカロリー、塩分 0.9グラム)

餃子めしの作り方

材料(2人分)

米 1合(150グラム)

水 225ミリリットル(普通に米を炊く水加減と同じです。)

豚挽き肉 25グラム

おろし生姜(チュープ入り) 小さじ2分の1杯

かんぴょう 5グラム(乾物での重量)

干し椎茸(スライス) 2グラム(乾物での重量)

にら 10グラム

しょうゆ 小さじ2分の1杯

鶏がらスープの素 小さじ1杯

酒 大さじ2分の1杯

酢 大さじ2分の1杯

手順

1.米は洗って、分量の水につけておく。

2.フライパンに、豚挽き肉とおろし生姜を入れ、パラパラになるまで炒める。

3.調理ハサミで、干し椎茸は 5ミリメートル幅、かんぴょうは1センチメートル幅に切る。

4.炊飯器に、1、2、3、鶏がらスープの素、酒、酢を入れて、鶏ガラスープの素が溶ける程度に上澄みを軽く混ぜたら、すぐに炊く。

5.にらを5ミリメートル幅にハサミなどで切り、醤油と混ぜておく。

4が炊き上がったら、5を加えて全体を混ぜる。

(注意)にらは、一緒に炊き込むよりも、炊き上がってから加えたほうがきれいです。

*https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kenko/kenshin/shokuiku/healty/1004707.html より