「首里織」

Description / 特徴・産地

首里織とは?

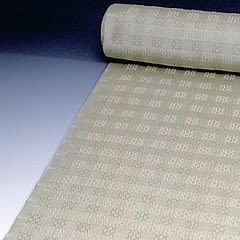

首里織(しゅりおり)は、沖縄本島で織られる織物です。首里織には絣織物と紋織物があります。花織(はなおり)、花倉織(はなくらおり)、道屯織(どうとんおり)、絣(かすり)、ミンサーなどです。

14~15世紀の琉球王国は中国や東南アジアとの交易が盛んで、たくさんの織の技術を導入しました。首里織の原材料は、絹、木綿、麻、芭蕉などの糸が用いられ、琉球藍、福木、シブキ、テカチ、グールなどの染料が使用されます。

首里織の特徴は、沖縄の風土に合った多種多彩な織物が見られることです。特に花倉織と道屯織は、首里王府の城下町として栄えた首里のみで織られる王族や貴族専用の織物でした。花倉織は先染め紋織物で、黄地、水地、紺地などの無地や濃淡の配色が主流です。道屯織は琉球王朝時代には男性衣として用いられましたが、現在では着尺帯や小物類に使用されています。道屯織も先染め紋織物で、地色に藍染の配色が多く色彩豊富です。

History / 歴史

首里織 - 歴史

14~15世紀の琉球王国は中国や東南アジアとの交易が盛んで、積極的に染織の技術が取り入れました。沖縄の風土や気候にあった個性が育まれた結果、多種多様な織物が生まれます。

琉球王朝の古都であった首里では、特に首里王府の貴族や士族のために作られた織物技術が育ち、色柄や優美さ、格調などが追及されました。

王族や上流階級の女性たちに代々織りつがれてきたのが首里の織物です。首里織は分業せずに全工程を手作業で一貫して生産する、少量多品種の形態です。

第二次世界大戦で何もかも失いながらも、受け継がれてきた首里織の伝統は、今も後継されています。独自にあみだされた手結い絣の手法によって沖縄の風土を映し出す自然や動植物をモチーフとした絣模様が生まれました。この琉球絣(りゅうきゅうかすり)は、日本の絣(かすり)のルーツのひとつと言われ、他の産地にも影響を与えました。

*https://kogeijapan.com/locale/ja_JP/shuriori/ より

宮廷文化の流れをくむ格調高い織物

琉球王府が置かれ、王族や士族が住んでいた首里では多彩な織物が発達した。花倉織、花織、道屯織などの紋織と絣が中心で、洗練された上品な着物である。沖縄県工芸士に認定された渡久山千代さんにお話をきいた。

王妃、王女がまとった花倉織

首里王府のデザイナーが作った図案帳「御絵図帳」をもとに、琉球王府は宮古や八重山地方の女性に反物を織らせた。とくに上等なものを島津藩と中国に贈り、残りは首里の士族が着た。士族の家では、家族の着るものを女性たちが織っていた。貴族、士族が多く住む首里は、話す言葉も他の地域とはちがっていたという。そんな町で育まれた織物が首里織である。

渡久山さんの自宅に隣接した工房を訪ねた。首里織は分業ではなく、図案から仕上げまで一人で作る。工房には図案を書いた紙や糸が置かれ、三台の機が並んでいた。そのひとつに、織りかけの花倉織がかかっていた。

花倉織は、琉球王妃、王女がまとった夏の着物で、首里織の中で最も格式が高い。小さな四角い点を花のように織り込む花織に加え、透けるような絽織を市松やひし形に入れる。絽の透明感が布を軽く涼やかに見せる。

一枚一枚の布に込められた思い

廃藩置県後は下火になっていたが、花倉織の高度な技術は戦後に復活した。織りの工程は複雑で、注意しないとすぐに間違えてしまう。織っても進むのは一日に30センチほど。一反織り上げると、織り機の板が当たっていた股の裏側がヒリヒリと痛む。

「昔の人はこんなにむずかしいものをよく考えたと思いますよ。たいへんなので、織りたがる人は少ないのです。私も午前中2時間、午後2時間くらいしかやりません。長時間織るのはむずかしいですね。」

渡久山さんは藤製の行李に、30余年の間に織った布の見本を保存している。ほかの作品を見せてもらった。30センチくらいの布を一枚ずつ取り出しては広げてくれる。うすい桃色のかわいらしい花織、深緑や紺色の地に縞の入った男物の道屯織、帯地もある。一枚一枚に、デザインがうまくいった喜び、娘のために織った想い、着た人から礼状をもらったうれしさ、といった思い出が詰まっていた。

花織や道屯織のような紋織ばかりでなく、首里は絣でもよく知られている。渡久山さんが一番好きなのはティジマ(手縞)。格子の中に鳥などの絣模様が入っている柄で、見ているだけで楽しいという。首里絣は、マドラスチェックを思わせる大胆な配色のものもあり、着物になじみのない人までも引きつける魅力を持っている。

織り上がると笑みがこぼれる

若いころ、渡久山さんは人間国宝の宮平初子さんの指導で織りを始めた。

「先生はとてもおしとやかで、言葉使いや礼儀作法も教えてくださいました。尊敬があったからついていけたんですね。始めますと楽しくなって、やめられなくなりました。今も家事をしないでこれだけしていられれば、と思うんですよ。先生には本当に感謝しています。」

今も、沖縄の昔の織物や先生たちの作品を見ながら、時間のかかる花倉織をもっと手早くする方法はないか、いい柄はできないかと工夫を重ねている。

「納品に追われていた若いころより、今のほうが落ち着いて考えながらできます。でも、若い人たちが一生懸命やっているのを見ると、私ももっとやらなくてはと思うんです。」

染めのときに思いがけなくいい色が出たり、織り始めて思い通りの柄ができたりと、それぞれの工程に喜びがある。織り上がって眺めるときは、ひとりでに笑みがこぼれて止まらないということだった。

職人プロフィール

渡久山千代 (とくやまちよ)

1926年生まれ。沖縄県工芸士第一号に認定される。那覇伝統織物事業協同組合前理事長。

こぼれ話

知らないうちに体に染み込む伝統の力

首里織のデザインは、作り手一人ひとりが考えます。人によって個性が出ますが、首里のものにはみな同じ端正さが感じられるのはなぜでしょうか。

作品に取り組みながら講習生の指導にあたっている理事長の安座間美佐子さんは、「土地や空気、物から伝わってくることがあるのです。」といいます。はじめはみな、織りをやってみたいという気持ちで講習を受けます。数をこなし、何年か続けていると、歴史的なバックグラウンドがわかってきます。首里織のエキスのようなものが、知らないうちに体にしみこんでくるようです。

「その中から、こういう色を出してみようかな、という考えが生まれてきます。だから同じ花織でも、産地のカラーが出るのです。」

島の多い沖縄では、地域によって風土も言葉も習慣も違います。違えばしみこんでくるものも違うはず。個性ある織物が各地に発達するわけです。

そんな話をきいた後、沖縄の美術工芸家が出品する「沖展」で安座間さんの作品に出合いました。フクギで染めた鮮やかな黄色に茶と緑の格子が入った花織の着尺は、首里の上品な華やかさがありました。

*https://kougeihin.jp/craft/0131/ より