よこそ!エレクトーンシアターへ!!

8月30日(土)15:30開演

オペラグループ:コローレロッソ主催

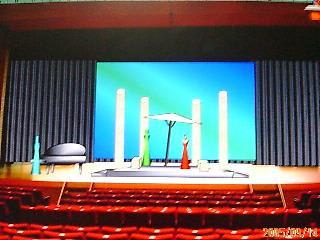

『オペラガラコンサート』

渋谷ヤマハエレクトーンシテイメインスタジオ

コローレロッソでは以前からオペラの上演において、オーケストラの代わりに

エレクトーンを使用する実験を重ねています。所詮は電気機器の音と揶揄されますでしょうが、エレクトーンが何処までオーケストラに迫る事が出来るかではありません。単にオーケストラ演奏には経費が掛かるからと、ではなく、エレクトーンがどこまでオペラの生声と融合できるのか?の研究実践でもあります。

オペラ300年以上の歴史にあってはオーケストラボックスにはオーケストラの演奏が不可欠、生声には生音での考えも、もうとう有りますが、エレクトーンと言う新しい楽器がこれからのオペラ界にどういう影響を示してくれるのか、が今後の期待的課題といえましょう。今国際的には「オペラの演奏をエレクトーンで」のテーマでの

シンポジウム開催も多く観られます。

指揮:井上宏一(ルーマニア国立ヤシ歌劇場常任指揮者)

演出:松山雅彦(オフィス松山主宰)

出演:ソプラノ・安東有貴恵 テノール・東小野 修

早河明子 渥美直久

長美奈子 バリトン・清水良一

菊川 玲

太田澄子

小川美恵子

佐藤淑恵

エレクトーン・橘 光一

練習ピアノ・伊藤 恵

徳本淳子

曲目 ドニゼッティ「愛の妙薬」から

プッチー二「ボエーム」から

ヴェルデイ「アイーダ」から

「リゴレット」から

8月30日(土)15:30開演

オペラグループ:コローレロッソ主催

『オペラガラコンサート』

渋谷ヤマハエレクトーンシテイメインスタジオ

コローレロッソでは以前からオペラの上演において、オーケストラの代わりに

エレクトーンを使用する実験を重ねています。所詮は電気機器の音と揶揄されますでしょうが、エレクトーンが何処までオーケストラに迫る事が出来るかではありません。単にオーケストラ演奏には経費が掛かるからと、ではなく、エレクトーンがどこまでオペラの生声と融合できるのか?の研究実践でもあります。

オペラ300年以上の歴史にあってはオーケストラボックスにはオーケストラの演奏が不可欠、生声には生音での考えも、もうとう有りますが、エレクトーンと言う新しい楽器がこれからのオペラ界にどういう影響を示してくれるのか、が今後の期待的課題といえましょう。今国際的には「オペラの演奏をエレクトーンで」のテーマでの

シンポジウム開催も多く観られます。

指揮:井上宏一(ルーマニア国立ヤシ歌劇場常任指揮者)

演出:松山雅彦(オフィス松山主宰)

出演:ソプラノ・安東有貴恵 テノール・東小野 修

早河明子 渥美直久

長美奈子 バリトン・清水良一

菊川 玲

太田澄子

小川美恵子

佐藤淑恵

エレクトーン・橘 光一

練習ピアノ・伊藤 恵

徳本淳子

曲目 ドニゼッティ「愛の妙薬」から

プッチー二「ボエーム」から

ヴェルデイ「アイーダ」から

「リゴレット」から

魔笛のパパゲーノ

魔笛のパパゲーノ