DrからウオーキングOKが出たので、14日JRウオーキング参加。

友人も即座に参加OK。

14日朝8時30分名古屋駅集合。コースはJR醒ヶ井、距離は8.5キロ。

名古屋から1時間。初めて醒ヶ井にきた。

今日は蒸し暑く、雨も降りそうな空模様が影響してか、参加者少なめ。

改札出るとすぐにコース案内をもらいスタート。

宿場町らしい雰囲気の建物多く、この地方特有の渋柿色の丹色(にいろ)を軒点、破風、柱、外の壁板などを赤く塗っている。

街並みをキョロキョロしながら進む。

2キロほど進むと、平林神社に出る。神社の八重垣が新しく作られたらしいが、神殿はすごい彫刻が施され、立派なた佇まい。

参拝して神社裏へ上ると間もなく「下丹生(しもにゅう)古墳」に出る。

屋や道路から下がったところにある、円墳。6世紀後半の築造で、この地一帯を支配していた、息長(おきなが)氏の首長の墓か?

下のほうに現在の集落が見えるが、築造した頃も集落を見下ろす見晴らしの良い地に築造したんだろなぁ。

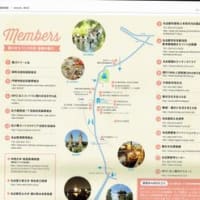

古墳入り口にパンフ置かれていた。下丹生(しもにゅう)まちづくりの会作成。

玄室に入れるよう配慮されているので、覗いてみると、奥行き相当深く5.3mもあるそうだ。

地名が下丹生(しもにゅう)ということは、辞書を引くと丹= 硫黄と水銀の化合した赤土となっている。丹生のあるところには鉄も出たようだ。

ひと休憩して再スタート。

いぼとり地蔵という地蔵堂でユーターン。お参りするといぼがとれるらしい。

川に沿ってコースを戻る。川は石灰岩の山から流れてくるせいか、きれいな川だが、川の土手に急傾斜地崩壊危険地区と書いてある。

下丹生の町には彫刻・仏壇の工房が散在している。

ここでは、とくに仏壇を浜仏壇と言っている。

仏壇製造所に立ち寄ると、ちょうど漆練り作業と、彫刻作業が見学で来た。

彫刻等の種類も多く、使い分けながら彫っていた。漆を塗っていた人はかぶれたことはないと言っていた。体質か?

大通りに戻ると、工房の仏壇展示場。覗いてみると、ピンポーンとなって店の奥さんと姑らしき人が出てきた。

ちょうどいい。表にある「浜仏壇工芸会員」とあり、意味を尋ねる。

これは、長浜曳山の屋台を模した仏壇を浜仏壇と言っている由。

その上、下の仏壇は左が東本願寺様式(お東さん)、右側が西本願寺様式(お西様)だそうだ。

この仏壇の特徴はほとんどの飾りが取り外し可能な組み立てになっている。

こんなに立派な仏壇は当然、大阪や名古屋、東京方面に出荷するのかと聞くと、全部地元の人が購入するというではないか。金持ち。

この地区の人たちは、現在どんな収入を得ているのか不思議。山は多いが・・・・。

下丹生を過ぎると山のほうへ入ってゆく。

道端に看板あり。

1つは 塚原古墳群、もう1つは8世紀頃の寺院跡があったとの紹介。

すべて現在はない。古墳群は息長氏一族の古墳と書いてある。

跡地の現状は畑。

天神水に向かう。(知恵の水) 休憩地に入る手前の民家で、夫婦が魚を加工していたので、覗く。

フナずしのフナをさばいていた。すでに塩漬けが終わりすしにする前処理のようだ。

まずらしいものを見せてもらう。ご主人に私はフナ寿司は臭くてだめだというと、今は臭いの無いものも出す料理屋もあるよとのこと。探してまで食したいとは思はないが。

天神水につく。

目の前に梅花藻。梅花藻ときれいな水。

この水は奥の山の端からこんこんとわき出ている。この写真ではわからないが勢いよく水が出てくる湧水地だ。

中には飲んでいる人もいる。この池には絶滅危惧種のハリヨが生息している。

ちょうど昼になり食事休憩。

ここを出ると、奥に集落あり。古い集落のようだ。屋根の「水」という文字は昔のかやぶき屋根を守る意味でこのように書いていたようだ。

またトイレも外にある。今でも使っているのかな?

この集落を抜けると旧中山道にでる。

そばに鍛冶屋があったが、今日の作業は終わっているようでひとけなし。外には作ったばかりの手すりらしきものが置いてあった。

この先は、旧醒ヶ井宿。

途中西行水の案内板。立ち寄るとここでも勢いよく伏流水が出ている。

そこへ、近所の女性がソーメンを洗いに来た。冷たくきれいだしうらやましい光景だ。洗い終わると1~2本ソーメンを湧き出し口に向かって放る。魚のえさのつもりらしい。

ここを出て宿場町を奥に進むと、今度は十王水という川。

宿場のはずれに加茂神社があり、そこから湧水が勢いよく出てくる。

この涌き口の高台に別雷皇宮あるが外から参拝して駅に向かう。

宿場町の中ほどの問屋場資料館に立ち寄る。問屋場の意味を確認。今の問屋とは違い、人足や馬の手配をする事務所的な場所と書いてある。

川沿いに1~2か所消火道具と書かれた箱が据えられていたこと、雨森芳洲の歌と事蹟を書いた紹介板があり、このあたりでも芳洲を誇りにしていることに感慨深かった。

駅に近づくと旧醒ヶ井郵便局舎。現在は醒ヶ井宿資料館になっているようだ。

駅はすぐそば。4か月ぶりのウオーキング無事に完歩できた。

駅に着くと、ちょうど大垣行きが入ってくるところ。ジャスト。

明日筋肉どうかな。友人も暑さに参っていたが。

きょう以降、当分日中のウオーキングは控え、早朝か夕方1時間程度歩くか?

今日のウオーキング、収穫は古墳・仏壇・彫刻・豊かな湧水・フナ寿司用フナの処理をみる。

驚いたこと。自販機まったくなし。景観上GOOD。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます