6月2日吉野 金峯山寺参拝。

何しろ名古屋から遠いので、昼までに吉野到着目指して自宅を出発。

当初は、特急は使わずにと思っていたが、片道4時間以上かかるので、結局特急を使う。

自宅8時に出て、吉野着12時。

吉野駅を出てロープウエー乗り場へ。

このロープウエーは昭和3年に作られたもの。駅に箱の緩衝装置がないため、乗降のたびに、揺れてしまう。

一応係りの女性が箱を抑えているものの、乗客の乗り降りで揺れが大きくなり、極めて危ない。今まで事故なかったのかな?

普通なら吉野駅から蔵王堂まで軽い登山するが、今の体調では無理なのでロープウエーを利用した。

ロープウエーを降りて、蔵王堂へ向かう。

途中、黒門に出る。この黒門は金峯山寺の総門でかつ吉野一山の総門。

参道に入ると、葛の看板。

さすがに吉野葛と言われるほどだからな。

間もなく銅の鳥居に出る。

この鳥居の説明はANAのホームページから。

「金峯山寺銅鳥居(きんぷせんじ かねのとりい)は高さ7.6mで、創立年代ははっきりしませんが、聖武天皇が奈良の大仏を鋳られた銅の残りで建立されたと伝えられています。

また、金峯山入峯の1番目の門で、「発心門(ほっしんもん)」とも呼ばれます。

この門が菩提の心を発する門で、ここから南を弥陀の浄土と見立てた修験者は、この門で俗界を離れて修行の意欲づけをします。

また、安芸宮島の朱塗りの木の鳥居、大阪四天王寺の石の鳥居と並んで、日本三鳥居の一つとされています。」

いよいよ蔵王堂山門。

山門は国宝。この国宝の改修勧進のため、本堂秘仏を開帳している。

金峯山寺は金峯山修験本宗という宗派。以下の説明は金峯山寺のホームページより。

明治7年(1874年)、明治政府により修験道が禁止され、金峯山寺は一時期、廃寺となり復職神勤しますが、同19年(1886年)に天台宗末の仏寺として復興。昭和23年(1948年)には、蔵王堂(国宝)を中心に、金峯山修験本宗が立宗し、その総本山として今日に至っています。山号は国軸山、宇宙の中心の山という意味を号しています。

本堂も大きく堂々としている。さすが国宝。

入館料1000円。こんな高いのは初めて。だが本堂に入るところで袋渡される。

靴を入れるための袋で返還しなくてよいと。同時にお守りも。

秘仏は、青い蔵王権現で色彩豊か。中央が大きく、両脇にやや小さい蔵王が並んでおられる。

内陣に入れたので、より迫力満点。

秘仏なのでここに画像アップできないので、金峯山寺のホームページを紹介。

http://www.kinpusen.or.jp/guide/guide_2.htm

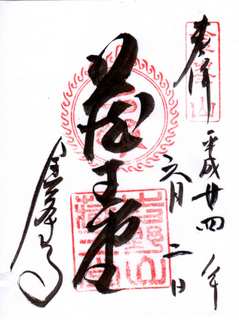

大満足の拝観。写真はご朱印。

本堂前に方形に囲まれた敷地があり、四隅に桜。これを四本桜と呼んでいる。

これは歴史的敷地で、南朝の大塔宮護良親王(おおとうにみやもりよししんのう)が北条勢にせめられ、吉野落城を覚悟し最後の酒宴を催された場所とか。

外に出て本堂西側にある南朝妙法殿へ。途中に休憩にちょうど良いベンチあり。ここで昼食。

南朝妙法殿に向かう。手前に幟。

この敷地内に妙法殿。本尊釈迦如来。

この後、坂を下ればまだまだ参拝所あるものの、帰りの上りを考えると体力的にきついので、引き上げることとする。

金峯山寺を出て、時間もあるので、葛菓子でも食べようと立ち寄るも、2時間待ちと言われガックリ。

葛饅頭を買って帰る。それでもあきらめられず、途中他の店により、くずもち、くずきり食べる。

まるで非なるもの。あきれる。吉野の恥。

駅に向かう。和紙専門店に立ち寄り、はがきを買う。店の向かいに旅館あり。その横に下に向かう深い階段。この下はどうなっているのか尋ねると、ここは“吉野建”てと言って、崖に沿って家を建てているとのこと。この旅館も道路沿いの入り口は4階に相当するとのこと。

降りて行かるので、下まで行ってみる。写真は階段と旅館を下から。

帰りもロープウエー。吉野から名古屋まで特急利用。名古屋着17時52分。

距離が遠かったためだろう。疲れた。しかし、思いでに残る旅行であった。