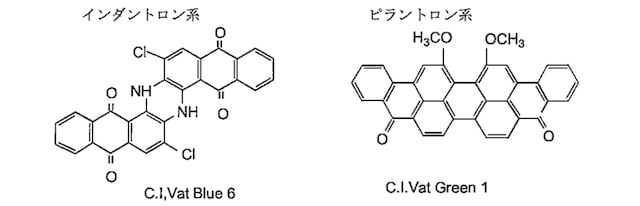

住化ケムテックの技術資料から、スレンの化学構造を引用します。

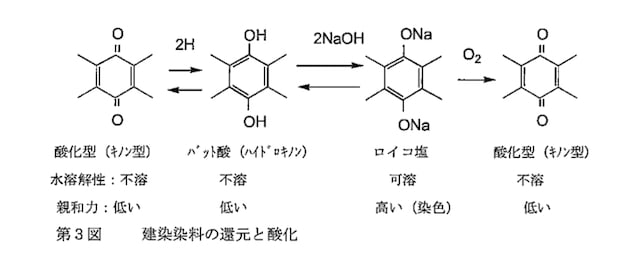

スレン染料が染着する機構を同じく住化ケムテックスの資料から引用します。

スレン染料は、キノン型のような構造をしており、水に不溶です。分散剤で、水に分散するようになっています。スレン染料を水に分散させ、還元剤(ハイドロサルファイト)とアルカリ(苛性ソーダ)を加え、加熱すると、黄褐色になります。キノン型の染料が還元されて、ロイコ塩になったのです。ロイコ塩は、水に溶け、さらに、綿に親和性を持っています。ロイコ塩の溶液に綿を浸漬させると、綿にロイコ塩が吸尽してきます。これを取り出し、酸化させると、元のキノン型に戻ります。水に溶けなくなったスレン染料は綿の中に閉じ込められたように染まっていきます。

酸化は、空気酸化、水中酸化、酸化剤による酸化が行われます。水中酸化は、水に溶解している酸素によって酸化させる方法です。酸化剤には、過酸化水素、過ホウ酸ソーダが使われます。

酸化したあと、沸騰水でソーピングします。ソーピングで、スレン染料が結晶化し、スレン本来の色相と高い堅牢度をもつようになります。

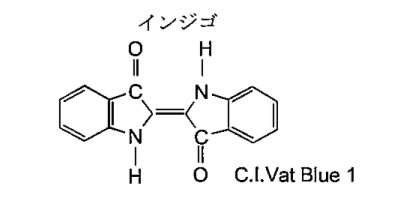

インディゴもスレン染料の仲間で、染着機構も同じです。

ただし、インディゴは、綿との親和力が弱く、

インディゴ還元浴に浸漬 → 空気酸化

を繰り返して濃色に染めます。

建染染料とは、スレン染料の和名です。「藍を建てる」の建てるからきています。なお、スレンの名前は、商品名「インダンスレン」からきています。一般名は、パット染料です。