1924年3月3日、トルコ大国民会議は、ムスタファ・ケマルの主張したカリフ制の廃止を絶対多数で可決した。こうして7世紀以来イスラム世界に君臨してきたカリフもアブデュルメジト2世で最後となった。その夜、居住する宮殿に憲兵隊が入り込みアブデュルメジトを連行、聖なるカリフを自動車に乗せブルガリアとの国境で下車させた。

さらに翌々日、大国民会議はオスマン王家のすべての王族の国外追放を議決、13世紀末から始まるオスマン家のアナトリア支配も終焉を迎えることになった。異国での亡命生活を余儀なくされたオスマン一族だが、アブデュルメジト2世にはデュルリュシェフヴァルという1人娘がいた。この皇女は17歳で結婚するが嫁ぎ先はニザーム藩王国、つまりインドなのだ。

デュルリュシェフヴァルは1914年1月26日、イスタンブルのユスキュダル地区の宮殿で、アブデュルメジトとその第3夫人との間に生まれている。国外を追放された時はまだ十歳に過ぎず、何故トルコ国民が父以下自分たち一族を憎んでいるのか、おそらく理解できなかっただろう。例え金銭面で困らずとも、国外追放されての異国での亡命生活は必ずしも精神的には安らかではなかったと思う。

デュルリュシェフヴァルが結婚適齢期になると、当時は皇太子だったイランのパフラヴィー2世や後にファールーク1世となるエジプトの王太子、ニザーム藩王国の王太子アーザム・ジャーら3人の貴公子から求婚されている。さすが亡命王族でもオスマン家の息女は格が違い、相手に不自由しなかったが、嫁ぎ先に選んだのはニザーム藩王国だった。この王家はインド最大の藩王国であり、世界屈指の資産家でもあった。

インドに嫁ぐことをデュルリュシェフヴァルがどう思っていたのかは不明だが、この結婚は父の一存で決められたはず。彼女の結婚式は1931年11月12日、南仏ニースで行われた。

アーザム・ジャーとの結婚により、デュルリュシェフヴァルは「ベラール王女(公妃)」の称号を名乗っている。またwikiには、彼女の藩王国での社会改革活動がこう説明されている。

―父アブデュルメジトが開明的な知識人だった影響で、デュルリュシェフヴァルも近代化と社会改革に熱心であり、その美しさも相まって嫁ぎ先のハイデラバードでは高い人気を得た。彼女は女性が社会的に自立すべきだと考え、上流身分の女性を屋敷の奥に閉じ込めるパーダー(Purda)の習慣の廃止に協力した。また、空港やいくつかの病院の建設にも尽力した…

だが、1947年のインド独立により、ニザーム藩王国も終焉を迎えることになる。藩王一族こそムスリムだが住民はヒンドゥー教徒が大多数であり、王一族はパキスタン、住民はインドへの帰属を望んだ。インド政府もインド亜大陸の中心に親パキスタンの独立国家があることを望まず、ニザーム藩王国の併合を宣言する。実質的にはインド軍による武力併合そのものの「ポロ作戦」により、1948年9月13日から僅か5日間でニザーム藩王国は降伏、2世紀以上続いてきたニザーム王朝は滅亡した。

インドの強制併合で、デュルリュシェフヴァルの舅の藩王アーサフ・ジャー7世は退位を余儀なくされ、彼女の夫や長男も藩王位に就く望みを断たれた。最後の藩王アーサフ・ジャー7世はその後、領地を没収されたマハーラージャと同じく年金生活者として暮らす。藩王国を滅ぼし、王位を剥奪したインド政府のやり方を惨いと思った方もいるかもしれない。しかし、王侯貴族を虐殺したフランス革命やロシア革命、地主の一族は子供でも殺害した文化大革命などに比べれば、元王族の身体生命の安全を保障、充分な年金を出したインドの方が人道的だろう。

デュルリュシェフヴァルも公妃の称号を失い、ハイデラバードとロンドンを行き来しながら暮らしたという。2006年ロンドンで死去、埋葬先のブルックウッド墓地もロンドンにある。享年92歳。ただ、藩王国の公妃ではなくなっても悲嘆で過ごしていたとは思えず、インドとイギリスを精力的に行き来する人生だったと思う。

時代に翻弄されたという表現は、デュルリュシェフヴァルの生涯にこそ相応しい。ケマルによって生国を失い、インド初代首相ネルーが嫁ぎ先を滅ぼす。ケマルとネルー、共に不世出の指導者だが、その犠牲になった者も多かったのだ。

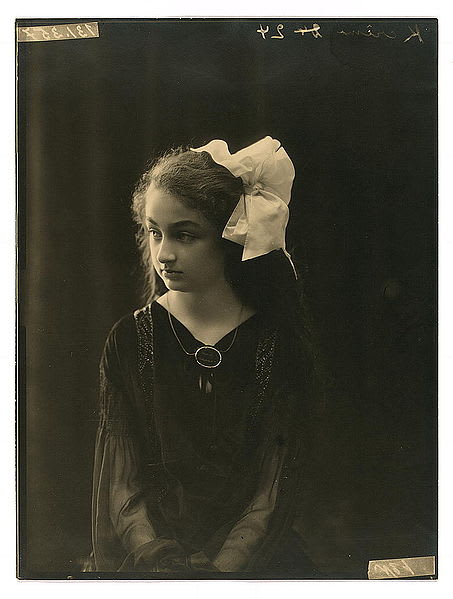

上の画像はwikiに載っているデュルリュシェフヴァルの写真の借用で、撮影は1923年という。まだ帝都イスタンブルで暮らしていた9歳の時の写真だが、際立った美貌と気品の他に意志の強さも感じられる。撮影時にはオスマン皇女だったデュルリュシェフヴァル、その後の波乱の人生をどうして予測できただろうか。

◆関連記事:「トルコとインド人ムスリム」

よろしかったら、クリックお願いします![]()

![]()

この写真を見ると、オスマン・スルタン皇室における血筋というのが、いかに多くのスラヴ系の血液を入れたものであったか、ということを推測させられてしまいます。

ハーレムの奴隷妻としては、ロシア人、ウクライナ人などの奴隷が流れ込んでいたからだと思う。

小生の感じでは、こういう顔立ちは、現代のギリシャ人の間でも違和感がないと思うし、もちろんブルガリア人、ルーマニア人の間にもあり得る顔立ちです。

スルタンたちが、長年、ハーレムに入れられた、スラヴ系の女奴隷たちを妻としてきたので、こういう顔立ちとなるのでしょう。そして、現代のトルコ共和国にも、こういう顔立ちの女性は決して少なくはないし、むしろ普通にいるとも言える。ロンドンの小生二女宅に近い地域のトルコ料理店でも、同じような顔立ちの女性を見ることができます。ギリシャ北部、テッサロニキの高級ホテルでも、同じような顔立ちに遭える。

イスラム帝国だったとはいえ、オスマン帝国は、欧州部の住民の多くがスラヴ系だったし、アナトリア半島部も、ギリシャ独立以前は、ギリシャ系の住民が多くいて、多くのオスマン・トルコ人達も混血したからでしょう。スラヴ系・或はギリシャ系の顔立ちでも、ムスリムとしての宗教・文化から、現代のスラヴ系社会、ギリシャ社会とは異なる国家となっているけど、顔立ちの類似=血液の類似までは、隠せないというか。

インドも、民衆レベルはヒンドゥー系でも、支配者階層はムスリムで、遠くオスマンから嫁を取っていたとは、そういう意味では国際的と呼ぶべきなのか、単にムスリム社会としては、違和感のない、普通の感覚なのかもしれません。

この皇女に限らずオスマン歴代皇帝の写真や肖像画からも、欧州の血がかなり濃いのが伺えました。一般日本人には西欧人とバルカンの諸民族の区別がつかないと思いますが、皇女のような顔立ちの女性は現代のバルカンにもいるようですね。トルコの庶民にもこのような容貌の女性もいるそうで、長年に亘る混血の結果でしょう。

仰る通りトルコのハレムにはスラヴ系の女奴隷が多かったのですが、他にもコーカサス出身の女奴隷がいました。特にチェルケス女性は美貌で名高く、ハレムに多く入れられたそうです。コーカサスに行ったトルコの高官が帰りに“土産”として、チェルケス人少女を買っていったとか。チェルケス人はスラヴ系ではなかったと思いますが、アーリア系なのは確かでしょう。

トルコ人やアラブ人などのムスリムは奴隷にしてはいけないとなっており、トルコが主にスラヴ系の女奴隷を求めるようになって混血が進みました。そのため歴代オスマン皇帝はトルコ人の血も薄いのです。預言者の血を引いているかも疑問ですね。

そしてトルコ人は中央アジアにいた頃から既に、アーリア系異民族との混血が進んでいました。アナトリアに西進しても、原住民はギリシア系。元々トルコ人はモンゴル人と同系の民族でしたが、今では完全に容貌が違っています。ただ、今でも中央アジアのトルコ系には日本人のようなモンゴロイドの顔立ちが少なくないとか。

インドのムスリム支配者のハレムにはヒンドゥーがいても、正室はやはりムスリムでした。ヒンドゥー支配者も事情は全く同じで、ハレムに異教徒がいても正室は同じヒンドゥー教徒です。異教徒の女官や腰元がいても、あくまで正室は同教徒。だからニザーム藩王国はオスマン皇女を嫁にしたのでしょう。

面白いのがシーア派のはずのイラン皇太子まで彼女に求婚したこと。もっとも、この皇太子はかなり世俗的だったし、宗派違いは気にならなかった?

言語系統と Y-DNA ハプロタイプはある程度相関があり、例えばツングース系やモンゴル系は一般的に C3 です。

しかし、テュルク系は C3 が多い民族もあれば、N(ウラル系) や R1a(スラブ系)、J(セム系) の多い民族まで様々で、トルコは J, R1a, E(ハム系) です。

混血というより言語だけ広まったということかも知れません。

何とテュルク系は女系はもとより、男系さえバラバラだったのですか!そしてトルコはJ, R1a, E(ハム系) とは…

トルコにセム系の他にハム系まであるのは当然でした。いかに遊牧民族でもモンゴル系とはずいぶん違いますよね。イランの中世の古典には、トルコ人の風貌について描かれている個所がありましたが、「細い眼、低い鼻…」など明らかにモンゴロイドでしょう。

しかし、既に中世でも紅毛碧眼のテュルク系もいました。こうなると、もう同じテュルク系とは言えません。

テュルク系は血筋よりも、言語で定義した方がよいかもしれませんね。

球団創設からたった9年でよくぞやったりリーグ優勝!

この4月に仙台に来て、そろそろ半年というところで、これはやはり慶事でしょう。

ホントはほかに愚痴をカキコしたかったのですが、今日はおめでたい日なので明日以降に順送りします。

田中将大偉い! 里田まいもご立派!

以上、俄か東北人の「おめでとうカキコ」でした。

楽天の優勝は、感動的でしたね。東北という意識が強いのは、我々には少し意外ですが。

最近のケンミンショーで、東海3県の食べ物を特集していて、三重県津市発祥の「てんむす」が、名古屋名物と呼ばれたり、岐阜県の名物も「名古屋名物」として生まれ変わったりという現象に対し、三重県民、岐阜県民が若干憤慨していた。

愛知に近すぎる岐阜県人と異なり、三重県民の場合は、恐らく1970年代半ばまでは「関西人」意識があって、1980年代からようやく「東海3県」意識が出てきたところもあり、小生など未だに、東海意識より、関西意識の方が残っている。しかし、今では、名古屋に頑張ってほしいと思う。

以上は脱線でした。mugiさんが指摘された、コーカサス地方からの女奴隷が、イスタンブールへと売られていたとのお話は、確か以前もこのブログで聞いたような・・・しかし、小生には、あまりピンとこない話で忘れていました。コーカサスの、特にチェルケス人女性は美人だそうですが、グルジア人女性も奴隷として売られていたのでしょうか?

googleでチェルケス人を探すと、ロシア革命時に彼らは大挙してトルコに流入した、現在トルコ国内に500万人もいるとのこと。美男、美女が多い、とも。小生も、チェチェンは聞いていたことはあるけど、その西にチェルケス人の国もあったということを認識していなかった。チェルケスとチェチェンを混同していたようです。

グルジアについては、小生は、ブルから見て黒海の対岸、やはりギリシャ人植民都市のひとつ、などと思っていたけど、ペルシャ、ビザンツ、モンゴル、オスマンなど、多くの大国に支配され続けた複雑な国のようですね。グルジアワインは、ソ連時代のそれは、安いけど不味いものでしたが、ブドウワイン生産では、世界最初の国かもしれないようで、何時かTVで見た、床下の土器に貯めて発酵、醸造するやり方には驚いた。

コーカサス発祥のケフィアは、ベラルーシでも売られていて、不味いけど、健康にはよさそうでした。

他にコーカサス地方からは、「カスピ海ヨーグルト」というのもあり、これも興味深い。日本でも見るけど、高いので買っていなかった。試してみなければ。

祝電を有難うございました!ついに球団創設9年目の優勝。地元の私でも、まさか今年優勝するとは想像もできませんでした。昨日の試合は際どかったですが、ビジターでの優勝は気分がいい。

昨日の最後、やはりマー君が決めました。彼が里田まいと結婚した昨年は不調で、週刊誌などでは「腰を使いすぎ」などと酷いことを書かれましたが、今シーズンは記録更新。マー君で持っている楽天なので、何時大リーグに行くのか不安もあります。

ともあれ、優勝はサイコーです。日本シリーズでの優勝は難しいでしょうが、、、

先のコメントでも書いたとおり、実は楽天が今年優勝するとは思ってもいませんでした。どーせ今年もダメだろうと見ていたら、まさかの優勝。優勝のおかけで仙台市内のお店ではセールが開催され、これも助かります。

「てんむす」は東北でも売られていますが、発祥は三重県津市だったのですか!私も名古屋名物だとばかり思っていましたが、ТVなどの誤報が影響しているようですね。

私自身、三重県は東海地方だと思っていました。室長さんが何故「関西人」意識を持っているのか不思議でしたが、「東海3県」意識が出てきたのが1980年代からとは知りませんでした。三重県は地図で見る限り、やはり大阪より名古屋の方が近いですね。

グルジア人の多くはキリスト教徒なので、やはり女性は奴隷としてトルコに売られた可能性はあります。ただ、トルコよりもイラン方面に売られることが多かったかもしれません。グルジア人も美形が多いことで知られますし、17世紀前半にイランを訪問したフランス人は、サファヴィー朝王族や貴族にはグルジア人の血が多く入り、美形になったと記録していました。

チェルケス人は19世紀のコーカサス戦争でもロシアに大虐殺されており、トルコに逃れたムスリム住民も多かったのです。

http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_cleansing_of_Circassians

映画アラビアのロレンスを見たことで、私はチェルケス人の名を初めて知りました。英語ではサーカシアン(シルケシア人)Circassian、映画でもトルコの官憲に捕まったロレンスは、自分はサーカシアンと名乗っています。もっとも私もこの民族についてはよく分かりません。

グルジアやチェルケスといい、とにかくカスカースは民族構成が複雑で、日本人にはよく分からない地域ですよね。ケフィアや「カスピ海ヨーグルト」などからも、乳製品が豊富なようです。

三重県は、地図を見ても、北部の桑名、四日市あたりは名古屋に近いけど、中南部は、地理的には奈良県、和歌山県に近いし、近鉄線が便利で、津市からでも、名古屋と大阪の難波は、特急での時間感覚は、さほど違わないのです。

経済規模も昔は大阪が圧倒的で、戦後のわが故郷からの鮮魚の担ぎ屋たちも、長い間近鉄線で大阪の料亭に直行していました。「大阪がよい」と呼ばれる魚の行商たちです。最近は、名古屋まで自動車で鮮魚を運ぶようになっているのですが。つまり、軽トラックが出現したころから、名古屋圏になったというか。

もちろん、高校野球では、昔は三岐(さんぎ)戦と言って、三重県と岐阜県で決勝戦を戦い、1校のみが甲子園に行けました(今は、1県一校の原則で三重県も出陣できる)。そういう意味で、東海という概念も、すこしはあったのですが。

それから、伊勢市などは、やはり都、朝廷との関係を強く意識する伊勢神宮があるし、観光地スペイン村も、関西圏のディズニーを狙って作られました。

言葉も、文化も、関西圏という感覚が強かったのが三重県です。大阪人以上にケチで、酒の消費量が少ないし、貯蓄には熱心な堅実派が、三重県です。松坂商人、伊勢商人というのも、源流は近江商人との見方も強い。伊賀忍者と、滋賀県の甲賀忍者も、隣りあわせの地理的環境です。伊賀地方は、今でも、大阪で勤務するサラリーマンの一戸建て住宅が立ち並びます。

三重県は、なかなか中京圏とは断言し難い地方なのです。

小生の中学、高校の同級生も、大阪と東京に分かれ、名古屋の比率は意外と小さい。

大変申し訳ありませんが、三重県といえば伊勢神宮の他はあまりイメージが浮かばず、名古屋のある隣県の愛知県に対し、東北人からみても影が薄いのです。しかし、近鉄線がありましたね。これを使えば名古屋と大阪の難波にはほぼ同時間で行けたのですか。

昔に比べて地盤沈下が言われる大阪ですが、それでも日本第二の大都市。昔から商人の街としても知られていたし、その経済規模は今でも名古屋を上回っているはず。三重県が名古屋との結びつきが強くなったのは、軽トラックの影響もあったとは。

またも申し訳ありませんが、大阪商人、近江商人に比べ、伊勢商人はいささかマイナーな印象があります。しかし、三井や三越は伊勢商人から出ていましたね。情けないことに仙台人は商売下手で定評があり、「仙台商法」とは武士の商売と同じ意味があります。そのため仙台の中心部は、こぞって他県が本店の“外資系”に占められている有様。

三重県人は大阪人以上にケチで、酒の消費量が少なく貯蓄に熱心なのですか。結構なことです。見栄っ張りで散財、酒の消費量が多く、飲める者を持てはやすのが宮城県です。

そして忍者といえば伊賀忍者。甲賀忍者とならび時代劇で有名ですね。忍者も普段は行商などして、各地の情報収集をしていました。

室長さんの世代では三重県人の勤め先は大阪と東京が多く、名古屋は少なかったそうですが、今は違ってきているかもしれませんね。