今日も電車通勤。

仕事は午前で終わり、そのまま近鉄奈良駅まで。

近鉄奈良駅にある観光案内所で興福寺での阿修羅展示のチラシをもらいました。

同時に東金堂で「国宝仏頭 80年ぶりの還座、600年ぶりの日光・月光菩薩との再会」も開催されている様子。

近鉄奈良駅から二条大路を東にゆっくり歩いて10分ほど。

途中に今回の仮講堂の「阿修羅」と、秋に東京国立博物館での「運慶」の看板。

「快慶」はこの春、奈良国立博物館で開催ですよ!

境内の北側から仮講堂を目指します。

途中にある桜の樹、蕾が少し膨らんで、色付いてきています。

右手に仮講堂と中金堂の復元工事の覆いが見えてきました。

あれ?行列できていない。ラッキー!

左手には東金堂、五重塔。

いつもだと東金堂と仮講堂はセット券になるのですが、今回は別々のチケットになっていました。

とりあえず仮講堂の券を購入しました。

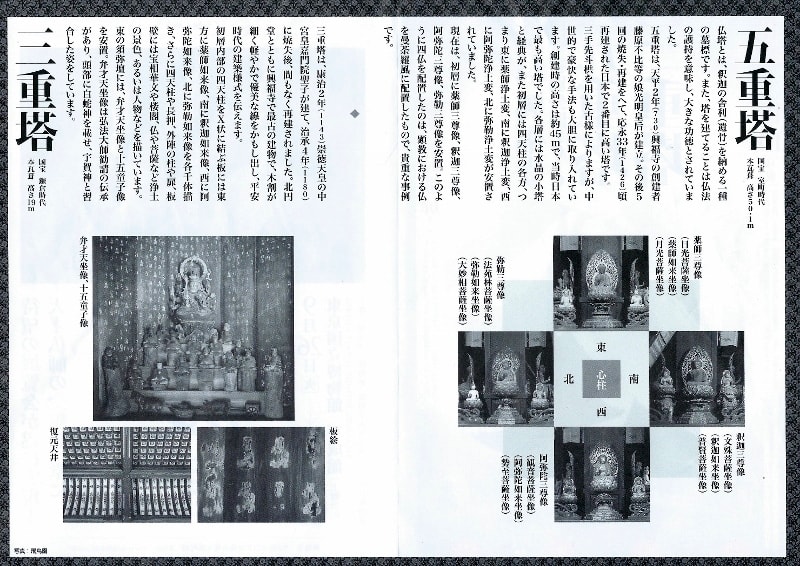

今回の特別展示興福寺国宝特別公開」は、国宝館耐震工事に伴い、普段非公開の仮講堂で、

阿修羅像をはじめ八部衆十大弟子、金剛力士など国宝館の主要な国宝を春と秋に公開することになったものです。

3月15日(水)~6月18日(日)、9月15日(金)~11月19日(日) の前期後期で展示があります。

仮講堂と中金堂の間から向こうに北円堂が見えています。

中金堂の復興工事現場を隙間から。

仮講堂。

中の様子。

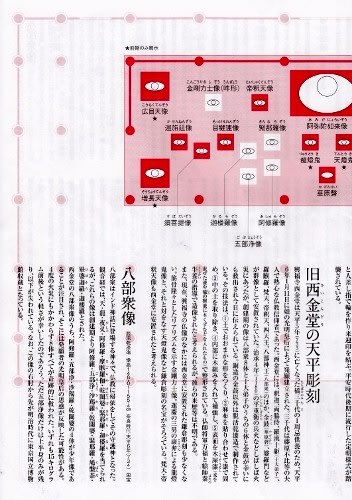

八部衆像、十大弟子像、天燈鬼・龍燈鬼像、金剛力士像という国宝に、

梵天・帝釈天像、四天王像の重要文化財、国宝の華原聲という楽器も展示されています。

天燈鬼・龍燈鬼像、四天王像は前期のみの展示となっていますので気を付けてください。

仮金堂からこれから向かう東金堂。

東金堂のチケット。

300円の郵便切手にもなった興福寺の仏頭。実は685年に蘇我倉山田石川麻呂37回忌供養のために造立された飛鳥山田寺本尊の頭部です。1187年に東金堂本尊薬師如来像として迎えられましたが、1411年に堂とともに被災。幸い残った頭部が1415年に再興された現東金堂本尊台座の中に納められ、1937年(昭和12)の東金堂解体修理時に発見されました。

発見後、仏頭は帝国奈良博物館(現奈良国立博物館)にしばらく寄託されていましたが、国宝館が1959年に竣工したのを機に収蔵安置されました。

今回、国宝館の耐震にかかわる建物の大規模改修工事のため、一年間休館することになり、その間、東金堂へ還座することになりました。

東金堂からの南円堂。屋根の左下に三重塔の屋根が見えています。

東金堂と五重塔。

東金堂の幕。

南円堂にお参りをしてから帰ります。

中金堂の再建工事現場の南側を通り、

振り返ると五重塔、そして若草山と東金堂。

お経を一通り唱えて近鉄奈良駅へ向かいます。