京都市美術館を出て、平安神宮に向かって歩いてゆきます。

東には五山送り火の左大文字「大」の火床が斜めに見えています。

市電が公園にあって、案内所になっています。

二条通りを左折。左にみやこめっせ、右にロームシアター京都(自分が京都で学生だった時には京都会館って言うてました)。

北に向きを変えている琵琶湖疎の向こうに細見美術館。

えっ、美術館の外まで人の列?

橋の上で入場ご案内カードを10人ずつに渡され、入館。

並んでから入館まで20分。

入館して入館券を購入して、会場に入るのに更に20分ほどまたされ、

会場に入ると、凄い人。

係員は順路は特に設定していないので、空いている絵から鑑賞してくださいと説明していましたが、

それを信じて空いているところを観る人が何人も居たのですが

その人に向かって「並んでいるのに横から割り込むな」と、あちこちからブーイング。

文句を言うのはほとんど老人。

係員も困っていました。

そういう老人に限って大きな声で下品な感想を口にするんですよね~。

自分は列に並んでゆっくりと観ていましたが。

実はこの展示、3年前に大英博物館で開催された「春画 日本美術の性とたのしみ」展が大きな話題を呼び、

それを日本でも開催しようということになったそうです。

でも、日本ではそれを開催する美術館がなかなか見つからず、

やっと東京では目白台の「永青文庫」という美術館が名乗りを上げて開催されたそうです。

永青文庫は旧熊本藩細川家に伝わるものを展示している美術館。

今の理事長は元総理大臣の細川護煕さんです。

そして今回関西ではこの細見美術館で開催されることに。

この美術館も細見家が蒐集した美術品を展示している美術館。

どうして公的な美術館では開催されないのか不思議ですね。

東京でのフライヤー。

観音開きになっていて、立派です。

京都のフライヤーはこれ。

こういう春画を谷文晁、月岡雪鼎、鳥居清信、菱川師宣、鈴木晴信、北川歌麿、葛飾北斎、渓斎英泉、歌川国貞、歌川国芳、

勝川春英、西川祐信らが描いているのに驚き。

性器がどうのこうのというより、こういう大らかな時代、

そしてその美しい浮世絵を楽しめる美術展でした。

もう少し空いているときに、3/8以降の後期展示に来てみたいですね。

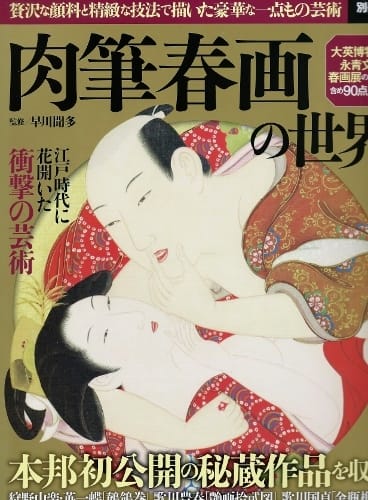

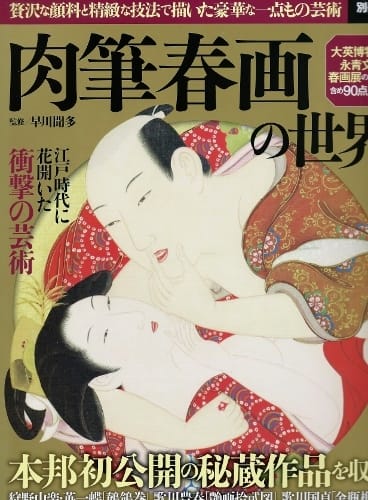

大英博物館で開催された時に日本で出版された春画関係の特集をした雑誌。

芸術新潮2013年12月号。

今回出展されている春画がたくさん掲載されています。出展されていない春画も。

喜田川歌麿 歌まくら

葛飾北斎 喜能会之故真通

前期・後期で所蔵先が異なります。

歌川国貞艶紫娯拾餘帖(後期のみ)

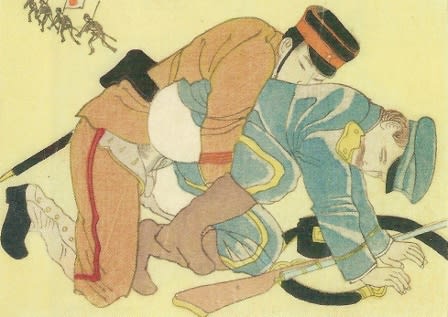

作者不詳 日露戦争軍人図(出展なし)

去年永青文庫での春画展の時に発売された雑誌、別冊宝島。

会場で販売されていた図録は4000円…。

買わずに帰ってきました。

美術館を出ると、もう行列はありませんでした。

ああ、この時間にくればええんや。