夏休みもいよいよ中盤を過ぎようとしています。ツクツクボウシの鳴き声とともに子供たちもそろそろ「宿題」の存在を思い出し、憂鬱な気分になっている時期かもしれません。

その中でも、どうしても先送りになりがちな「夏休みの宿題」の筆頭に挙げられるのが、いわゆる「読書感想文」ではないでしょうか。

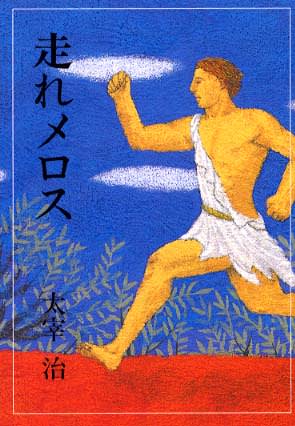

昭和の世代の感覚で言うと、小学生であれば太宰治の「走れメロス」や芥川龍之介の「杜子春」「蜘蛛の糸」などの短編集。中学生では、同じく太宰の「人間失格」やジュール・ヴェルヌの「十五少年漂流記」などが課題図書に挙げられるのでしょう。

さらに高校生になると、夏目漱石の「三四郎」「それから」「門」などの三部作や高橋和巳や中島敦、最近では村上春樹などがエントリーしてくるのかもしれません。

生徒にとっては極めて鬱陶しい、この「読書感想文」という存在。ネット上で調べた限り、教育課題としての「作文」にこのような「読書感想文」というジャンルがあるのは、どうやら日本だけのようです。

一般に、学校の先生がただ単に「本を読みなさい」という宿題を出したとしたら、生徒たちは例え読んでいなくても「読みました」と答えることでしょう。なので、私などは、教師は生徒たちが決められた本を読んだ証拠として「感想文」の提出を求めているのだと、ずっと確信してきたところです。

しかし、改めて調べてみると、文部科学省は学習指導要領(平成10年度改定)において「書くこと」の能力を育てるため、「事象と感想、意見などとを区別するとともに、目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく書いたりすること」を「第5学年及び第6学年」で指導するよう定めており、読書感想文はこうした規定に基づき多くの学校で長期休暇の課題とされていることがわかります。

いずれにしても、宿題は宿題で9月になれば提出しない訳にもいきません。東京大学総合教育研究センター准教授の中原淳(なかはら・じゅん)氏は、日本全国のおそらく何十万人という子供たちの気持ちを暗くしているこの「読書感想文」に関し、簡単に(先生にアピールするものに)まとめる「コツ」を自身のブログで紹介しています。(「読書感想文とはいったい何で、どのように書いたらよいのか?」2014.8.28)

そもそも、読書感想文には何を書いたらよいのか。ただ粗筋を書いても感想にはならないし、逆に感想だけ書いても読んでいる人には何の事だかわからない。親や教師は、「思ったことをそのまま書けばいい」というような無責任なことを言いますが、たとえ物語に夢中になったとしても、読み終わった後に「面白かった」以外の具体的な感動が必ず残るというものでもありません。

中原氏は子供のころ、感想文とは「何を期待されている文章」なのかが全然分からなかったと言います。なぜ、何のために、僕が読書した本の感想を書かなければならないのか。そもそも誰に対して書かなければならないのか。

確かにそう言われてみれば、初めに伝えたい「内容」や「相手」があってこそ、思いを込めた文章になるというもの。書くための目的や相手がはっきりしないまま期限を切られ、指定された字数まで原稿用紙の桝目を埋めていく作業が苦痛だったという記憶が、私にも強く残っています。

ところが大人になったある日、「感想文が得意だった」というある人から、感想文を簡単に書く方法を教えてもらう機会があって、それこそ目から鱗が落ちる思いだったと中原氏はこのブログに書いています。

その人によれば、「評価される読書感想文」には実は一定のフォーマットがあるのだそうです。読書感想文には、読書したことの感想なんかを書いてはだめ。「感想」に拘らず、「読書」をきっかけにした自分の経験とその意味づけを先生に示す文章だと思えばいい…彼はそう話してくれたということです。

具体的には、感想文の書き方(構成)は基本的に「サンドイッチ」にすればいいとのこと。まず数行で本の紹介をし、その後はひたすら、その本の内容にゆるく関連した自分の出来事や経験を(それを知らない)先生に対して書くこと。そしてその内容に対する自分なりの意味づけを忘れず挿入して、最後のオチとして本に戻る。自分の経験に関連した内容で、本に書いてある印象深い一節を引用して終わるのだということです。

今は便利な世の中となり、ネット上を探ると、この時期有難い「読書感想文の書き方のコツ」などというサイトもあって、宿題を仕上げる生徒のためにいくつかのアドバイスを掲載しています。

そこに書かれた「感想文の書き方のコツ」を参考までに見てみると、確かに

(1) あらすじをダラダラ書かないこと

(2) 自分の”いま”と比べてみること

(3) どこに感心したか?どこがすごい!と思えたかをまとめること

(4) 今後の抱負を結びで述べること

など、中原氏の指摘とほぼ共通する内容がコツとしていくつも指摘されています。

さて、(感想文が得意だった)彼が教えてくれた「フォーマット」やネット上のアドバイスに従うことが国語教育の観点からどこまで評価し得るかは別にして、「読書」という行為をきっかけに「先生の知らない自分の経験」を読者である「先生」に示すのが読書感想文だというのなら、宿題として無理やり「感想」を書かされるよりずいぶんと「書き甲斐」も違ってくるかもしれません。

無味乾燥な宿題としてではなく、「この本を読んで君が思い出した経験や感じたことを是非知りたい」と先生からきちんと言ってもらえれば、小学生や中学生だった私にもそれなりに「書きたい」ものがあったような気がするのですが、今からそんな風に思うと少し残念な気もします。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます