2013年7月の参議院議員選挙における議員1人当たりの有権者数を計算すると、北海道選挙区で114万9739人であったの対し島根県選挙区ではわずか24万1096人と、その格差が4.77倍に達していることが判ります。最高裁の大法廷は2014年11月の判決においてこれを「違憲状態」とし、「都道府県を単位として定数を設定する現行制度を、できるだけ速やかに見直すべき」との指摘を行いました。

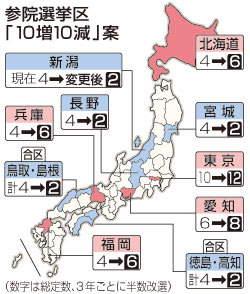

この判決を受け、7月28日、参議院選挙における一票の格差を是正するため徳島県と高知県、島根県と鳥取県の2か所でいわゆる「合区」を行うなどして選挙区の定数を「10増10減」する改正公職選挙法が衆議院本会議で可決(成立)されました。

二院制を採用する日本では、参議院には(衆議院と比較し)国政に対するチェック機能への期待が大きく、多様な民意を反映させるための選挙制度が求められると考えられています。このためその選挙区についても衆議院とは異なり、従来から都道府県単位(定数1~5)の選挙区制(大選挙区制)と全国単位の比例代表制(非拘束名簿式)の並立制などが採用され、地域代表としての(より強い)性格付けがなされてきたところです。

こうした中、参議院の都道府県の枠組みを超えた前述の「合区」が実施されるのは今回が初めてとなり、決定された10増10減案に対しては、人口減少に悩む地方部の県などを中心に様々な議論(や反発)があるようです。

7月29日に岡山県で開催された全国知事会議においても、合区対象とされた4県の知事をはじめ多くの知事たちから、今回の参議院選挙制度改革に対する疑問の声が挙げられています。

議事録によれば、(合区の対象となった)島根県の溝口善兵衛知事は、今回の合区を県単位の民意を国政に伝えることを困難にする制度改正であるとし、都道府県制度がある限り県単位で代表を選ぶ仕組みの導入を知事会として申し立てる必要があると主張しています。また、福井県の西川一誠知事は、一票の格差の是正を優先させた合区は政府が進める地方創生の動きに逆行するものであり、世論調査の結果(←調査機関は不明)を見ても国民の過半数が全都道府県から議員を出すことが重要だとしているとの指摘を行っています。

尾崎正直高知県知事は、高知県では人口が84万人だった時代は県内から7人の国会議員が選出されていたのに対し、74万人に減った現在ではこれが2人にまで減少しているという現況に触れ、このまま国会が都会出身者であふれれば都会に有利な政策ばかりが生み出され、地方の衰退が益々進むのではないかという懸念を表しています。

さらに佐賀県の山口祥義知事は、選挙制度は一旦できて(議員が選ばれて)しまうとそれをまた改めて戻すことは絶望的に難しくなるとし、来夏の参院選までに具体的な働きかけが必要だとしています。また、人口割で発言力が保証されるとしたら知事会議は桝添都知事ばかりが発言する場になってしまうとの例えで会議場の笑いを誘いながら、国政の場での地域間の利害調整の必要性を説いています。

鳥取県の平井伸治知事は、二院制を採用している諸外国において上院と下院が異なる代表原理で選出されている例を示し、アメリカに倣った二院制を持つ日本においても、参院には地域代表としての性格をより強く持たせるべきだとの見解を示しています。また、商工団体にしろ農業団体にしろ、わが国の全国意思の決定には「都道府県」という単位を基軸とした代表原理が既に定着している旨説明しているところです。

次に、達増哲也岩手県知事は、一票の価値を完全に平等にするためには理論的には全国一区で選挙をやるしか方法がないと述べ、その弊害を考えれば地域代表としての性質を一切否定していく「一票の価値原理主義」は国民主権の考え方に反するものだと指摘しています。

また、新潟県の泉田裕彦知事は、参院改革を議論する際には衆議院制度はいかにあるべきかという議論とセットで行う必要があると発言しています。一方は完全に一票の格差を無くしたうえで一方は地域代表のみで形成するなど、衆・参の役割の整理が必要だという視点です。また、この際知事会として、自治体間格差の是正訴訟を裁判所に提起するというような具体的な「行動」も検討すべきではないかという主張もありました。

さらに山形県の吉村美栄子知事は、47の都道府県により日本の国土が構成されている以上その代表である知事の意見が国政に反映されないのは不合理だとして、ドイツやロシアのように知事が(議員として)国政の場で一定の発言権を持つ仕組みづくりについて論じています。

一方、選挙制度改革で一票の格差が是正される立場の都市部の知事は、今回の制度改正に関する議論をどのように捉えているのでしょうか。

大阪府の松井一郎知事は、こうした参議院への地域代表制の導入を真っ向から否定する立場をとっています。会議は欠席されていたようですが、代理で出席していた植田副知事は参議院議員の「都道府県代表」という考え方について、「国会議員が国民全体の代表であるという憲法の規定(←43条1項「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」)」に反するとし、少なくとも現行の憲法下において都道府県単位で国会議員を選出する仕組みを続けることは適当でないとの意見を述べています。

また、東京都の桝添要一知事は、今回の合区に関する問題を基本的に憲法改正を要する案件として認識しているようです。過去に参議院議員の経験を有し、国会議員時代自民党の第一次憲法改正草案を取りまとめた桝添氏は、「法の下の平等」は国民の権利及び義務の重要な要素として憲法14条に明記されており、一方両議院の資格などは法律に定めるとされているに過ぎないと指摘しています。また、このためもしも参議院に地方代表制を位置づけるのであれば、そのことを明記する憲法改正を国民に提起していく必要があるとの認識を示しています。

さて、今回の法改正を受け、来年夏の参議院議員選挙における「一票の格差」は、最高裁判決で「違憲状態」とされた4・77倍から2・97倍にまで低下するとされています。それだけ聞けば、5倍近い格差の存在は許容しがたいと感じる有権者が多いことはもちろんですし、改正後もなお3倍近い格差が残ることについて納得がいかないとする民主党や公明党の主張や都市部の有権者の声も十分理解できます。

しかし、知事会議におけるそれぞれの知事の主張を聞く限り、少しは格差が解消されるのだからそれはそれで単純に「良かったね」とはなかなかいかないようです。格差是正の理屈を突き詰めていけば、将来的に人口が減っていく地方部の選挙区では定数をどんどん減らさなければならなくなりますが、その一方で急激な人口減少に見舞われ疲弊する地方部こそ、国政にその民意をくみ上げる議員(の活躍)が求められていると言うこともできるでしょう。

世論の一部には「参議院不要論」などが未だ根強く残る中ではありますが、合区を巡る様々な意見をこうして見てくると、選挙制度の改正という小手先の改革では政治への不信感や不公平感が解消できない事態となっているのも、また事実なのかもしれません。

都市への人口集中やインフラの偏在が進み、それに合わせて世の中の形が大きく変わりろうとしている現在、国の仕組み自体について「あるべき論」からきちんと議論し、憲法も含め、必要に応じ手を入れていかなければいけない時代がやって来ているということでしょうか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます