「京都府立ゼミナールハウス友の会だより」No.136 平成22年7月1日発行、page 6-7

「ふるさとの文化財 美山町河内谷の聞法寺(門坊寺)」

友の会会員 京都市北区 樋口きよえ

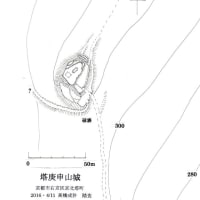

門坊寺山

この山に、かなり前から樵、炭焼きも行かなくなり、樹々や薄がうっそうと繁っている。

ぼんぼう(村では門坊寺山をそう呼んでいる)に奈良や京都の大寺院に負けないくらいの七堂伽藍があったと言い伝えられている。

辞書によれば「七堂伽藍」とは寺院の規模の典型にかなっている七つの堂宇(金堂、講堂、塔、鐘楼、経堂,僧坊、食堂)を備えた寺院とある。

私はまだ子どもの頃、昔話やキツネ、オオカミのお話を聞くのが好きで、母や姉から言い伝えなどを興味深く聞いていたが、「ぼんぼうに七堂伽藍があった」と母から聞いた時、こんな山奥にどうしてそんな大きなお寺があったの?と不思議でならなかった。

しかし母は7月14日になると何か一品、おかずを作ろうと思案していた。その年は畑に胡瓜が三本、食べ頃になっていたので、「ほら初物・・・」と私に見せ、うれしそうだった。父は「胡瓜の膾」を持って門坊寺山へ行った。毎年、村の人が参拝する「毘沙門さん」の日だったのである。

まだ行ったことのない私は、皆が集まり、御経をあげた後でお神酒と持ち寄った酒の肴で一服する様子を思い描いていた。

村人の言い伝え

母はこうも言った。『ぼうぼうのお寺跡に、金貨が埋められているというて、掘った人は必ず死なはるということや』

又、『お寺について調べたりしたら病気になったり不幸になると言われているよ』と。

気味の悪い話、もし私も何か聞法寺について関係したら死ぬかもしれないと密かに恐れ、他人の事も心配だった。

成人して次第に『聞法寺』が確かにあったこと、遺されている仏像が見られると「知井村史」で知った時は非常にうれしかった。周山の慈眼寺に安置されている釈迦如来坐像、もう一つは長谷寺の山門にある仁王像で、(仏師堪慶の作と言われている)千年余の月日を経て現実にあることは本当に不思議で大きな喜びであった。

遺された文化財

わたしはこれまで三回、慈眼寺の釈迦如来坐像を拝む事が出来た。黒光りする御姿、ふっくらとしたお顔、頬と口元の引き締まり様、京都や奈良で見る仏像と同じ位美しく、気品に溢れている。

慈眼寺の釈迦如来座像

又、大和桜井市の長谷寺へも行った。まるで美山町旧知井を想う山間の村に長谷寺はある。参道には土産屋が並び、特に蒸饅頭の湯気が長閑に立ち上っていて、「帰りに買おう」と思っていたら中年の奥さんが「どうぞ召し上がれ」と二つ紙に包んで下さった。暖かい気持ちで山門に辿り着き、金網でガードされている仁王さんに初めてお目にかかった。 精巧な造り、清楚、そして逞しい、河内谷の山中にあった仁王像を静かに仰ぎ見たのだった。時の流れがこの時ほど音楽のように思えたことはない。

過去からの遺仏と言っても、奈良や京都の観光の対象になっている仏像ではない。奇跡的に生き残ったのを村人の手によって守り伝えた秘仏のような感じがして新鮮な対面であった。

仁王像・向かって左

仁王像・向かって右

仁王さんは無言で、千年の波乱万障の歴史を語っては下さらない。全てが仁王さんの全身に沁みこんでいると思われた。

目を閉じ耳を澄ますと脳裏に浮かぶ河内谷の川の瀬音、橋を渡って「やん谷」から谷沿いに登って行く河内谷東南の山中、

「大正郡史」によれば

聖徳太子のころ門坊寺を建てられ、桓武天皇の勅願所になって天台僧伝教大師最澄が堂宇を修築して丹波道場と定めたと書かれている。

「美山仏教史」「知井村史」では

聖徳太子(574-622)の頃と言うのは考えられないが、桓武天皇(在位781-806)の勅願所となり、最澄(767-822)が堂宇を修復して丹波道場としたことは肯定的に捉えられると書かれている。

お寺を建てるにも仏像を彫るにも知井の山には立派な大木が育っていた。多くの太い柱、鴨居、戸や渡り廊下等々、ずべて知井の山の木が切りだされて作られたに違いない。

七堂伽藍屋敷

60間に40間、坊官屋敷は20間に50間、仁王門屋敷は25間に5間、案内屋敷は4間に6間の奥行き間口を有すると、

「知井村史」や「美山仏教史」にある。

『山際に毘沙門堂ただ一宇残り・・』とあるのが、現在も河内谷の人が祭っていられる7月14日の「毘沙門さん」である。

不幸な出来事

線香の煙が漂い、鐘の音が響く、厳しい冬も、若葉萌える春も読経の声、絶えること無く、若狭の高浜からは海産物「塩鯖、へしこ、わかめ、こんぶ、塩等」を売りに来て、京都からは都の文化をたずさえて行き来し、弓削、平屋と広い範囲で聞法寺への信仰は浸透していた。

不幸は織田信長の時代、門坊寺山へ鉈や金槌、鋸等を持って駆け登ってきた明智光秀の大軍である。1578年、周山城を築く為に大きな寺院を壊してその用材に当てるためであった。「聞法寺」はことごとく破壊されてしまったのである。

文化を作るのも人間、壊すのも人間、現在のアフガニスタン、イラン、タイ等の戦禍を伝え聞いても分かる。厳しい自然の中で延々と守られていた七堂伽藍は消えたのだった。

多くの僧侶たちは居場所を失い、村人も大きな恐怖と被害で苦しんだだろう。その影響は長く残ったに違いない。

しかし遺仏は中村の「穴原」(今の小学校のあたり)で明治の16、7年まで守られていた。

桑下漫録(1843)には

穴原の仁王堂(釈迦堂とも言った)に仁王像(2.1m)、本尊、丈六(4.8m)の実際はその坐像の御首、等身大の釈迦如来坐像、があったと 書かれているという。しかし御首は行方不明となった。

村の人は遺された仏像を大切に守って、寺院再興を願われたこともあるという。信仰の深さ、多方面との交流など、村人の願いがあったからこそ現代の私たちは釈迦如来坐像と仁王像の素晴らしい御姿を拝む事が出来る。

現代への影響

もう一つ現代に遺されたものがあった。

それは「大般若経六百巻」である。

「知井村史」によれば『ー日吉ダムの造成のために水没することになった日吉町世木林集会所に所蔵されていた大般若経全六百巻には(そのうち十三巻は欠巻)転読法会のおりおりに僧侶が書き込んだ多くの記述があり、その書き込みの内容から戦国時代の頃までは智伊村(知井村聞法寺)にあったことが判明したー』という。

年代、場所、人の名、知井の十名のこと、古き知井が考えられる書き込みもあるという。

大般若経は、聞法寺で転読され、明智光秀によって破壊された後は、(同じく知井村史に)『万願寺(中村穴原)にて毎年秋の土用に公方御祈祷のため、大般若経一部を、二夜三日かけて転読する。十名より白米一石、入り木を三荷と定めて・・・』と書かれている。

満願寺が衰退すると、仁王堂(草葺き屋根の釈迦堂)が建てられ、多くの人たちが転読したが、仁王堂も明治の初めに仏像がなくなった

ので、人々は大般若経を信頼の置ける日吉町で保管されるよう願ったと思う事も出来る。

「美山仏教史」に

『・・・門坊寺の七堂伽藍悉く破却して、坊跡は目前に畑となり双林は虚しく猿飛び鹿臥す床と荒れ行き、月夜に霜かと疑はれし堂前の白洲は茅尾花生出で、蕈葺を求むる野となり、不断の霧とあやしまれし香煙はあらはなの烈しき風に跡形もなくぞなりける。・・』

時は流れ、これからも変化は絶えまないが、故人の叡知によって遺されたことを私たちも自覚して受け継ぎたい。

そして松籟を聞くように、多くの村人たちで唱える大般若経の熱気が途絶えてしまったと思いきや、自然が聞き伝えていたと思う事もできる。こんな時代だから古代をふり返り私たちに伝わってきた自然観と仏教の教えを見直す機会になると思う。

注:上に載せた写真は、

・慈眼寺の釈迦如来座像と長谷寺の仁王像は、私自身が撮影したものです。(友の会だよりに掲載されたものです)

・大般若経の写真は、「ありし日の”我がむら”の記録」・日吉ダム記念誌、京都府日吉町1987、よりスキャンしました。(友の会だよりには掲載されませんでしたが、ここに載せました)

「ふるさとの文化財 美山町河内谷の聞法寺(門坊寺)」

友の会会員 京都市北区 樋口きよえ

門坊寺山

この山に、かなり前から樵、炭焼きも行かなくなり、樹々や薄がうっそうと繁っている。

ぼんぼう(村では門坊寺山をそう呼んでいる)に奈良や京都の大寺院に負けないくらいの七堂伽藍があったと言い伝えられている。

辞書によれば「七堂伽藍」とは寺院の規模の典型にかなっている七つの堂宇(金堂、講堂、塔、鐘楼、経堂,僧坊、食堂)を備えた寺院とある。

私はまだ子どもの頃、昔話やキツネ、オオカミのお話を聞くのが好きで、母や姉から言い伝えなどを興味深く聞いていたが、「ぼんぼうに七堂伽藍があった」と母から聞いた時、こんな山奥にどうしてそんな大きなお寺があったの?と不思議でならなかった。

しかし母は7月14日になると何か一品、おかずを作ろうと思案していた。その年は畑に胡瓜が三本、食べ頃になっていたので、「ほら初物・・・」と私に見せ、うれしそうだった。父は「胡瓜の膾」を持って門坊寺山へ行った。毎年、村の人が参拝する「毘沙門さん」の日だったのである。

まだ行ったことのない私は、皆が集まり、御経をあげた後でお神酒と持ち寄った酒の肴で一服する様子を思い描いていた。

村人の言い伝え

母はこうも言った。『ぼうぼうのお寺跡に、金貨が埋められているというて、掘った人は必ず死なはるということや』

又、『お寺について調べたりしたら病気になったり不幸になると言われているよ』と。

気味の悪い話、もし私も何か聞法寺について関係したら死ぬかもしれないと密かに恐れ、他人の事も心配だった。

成人して次第に『聞法寺』が確かにあったこと、遺されている仏像が見られると「知井村史」で知った時は非常にうれしかった。周山の慈眼寺に安置されている釈迦如来坐像、もう一つは長谷寺の山門にある仁王像で、(仏師堪慶の作と言われている)千年余の月日を経て現実にあることは本当に不思議で大きな喜びであった。

遺された文化財

わたしはこれまで三回、慈眼寺の釈迦如来坐像を拝む事が出来た。黒光りする御姿、ふっくらとしたお顔、頬と口元の引き締まり様、京都や奈良で見る仏像と同じ位美しく、気品に溢れている。

慈眼寺の釈迦如来座像

又、大和桜井市の長谷寺へも行った。まるで美山町旧知井を想う山間の村に長谷寺はある。参道には土産屋が並び、特に蒸饅頭の湯気が長閑に立ち上っていて、「帰りに買おう」と思っていたら中年の奥さんが「どうぞ召し上がれ」と二つ紙に包んで下さった。暖かい気持ちで山門に辿り着き、金網でガードされている仁王さんに初めてお目にかかった。 精巧な造り、清楚、そして逞しい、河内谷の山中にあった仁王像を静かに仰ぎ見たのだった。時の流れがこの時ほど音楽のように思えたことはない。

過去からの遺仏と言っても、奈良や京都の観光の対象になっている仏像ではない。奇跡的に生き残ったのを村人の手によって守り伝えた秘仏のような感じがして新鮮な対面であった。

仁王像・向かって左

仁王像・向かって右

仁王さんは無言で、千年の波乱万障の歴史を語っては下さらない。全てが仁王さんの全身に沁みこんでいると思われた。

目を閉じ耳を澄ますと脳裏に浮かぶ河内谷の川の瀬音、橋を渡って「やん谷」から谷沿いに登って行く河内谷東南の山中、

「大正郡史」によれば

聖徳太子のころ門坊寺を建てられ、桓武天皇の勅願所になって天台僧伝教大師最澄が堂宇を修築して丹波道場と定めたと書かれている。

「美山仏教史」「知井村史」では

聖徳太子(574-622)の頃と言うのは考えられないが、桓武天皇(在位781-806)の勅願所となり、最澄(767-822)が堂宇を修復して丹波道場としたことは肯定的に捉えられると書かれている。

お寺を建てるにも仏像を彫るにも知井の山には立派な大木が育っていた。多くの太い柱、鴨居、戸や渡り廊下等々、ずべて知井の山の木が切りだされて作られたに違いない。

七堂伽藍屋敷

60間に40間、坊官屋敷は20間に50間、仁王門屋敷は25間に5間、案内屋敷は4間に6間の奥行き間口を有すると、

「知井村史」や「美山仏教史」にある。

『山際に毘沙門堂ただ一宇残り・・』とあるのが、現在も河内谷の人が祭っていられる7月14日の「毘沙門さん」である。

不幸な出来事

線香の煙が漂い、鐘の音が響く、厳しい冬も、若葉萌える春も読経の声、絶えること無く、若狭の高浜からは海産物「塩鯖、へしこ、わかめ、こんぶ、塩等」を売りに来て、京都からは都の文化をたずさえて行き来し、弓削、平屋と広い範囲で聞法寺への信仰は浸透していた。

不幸は織田信長の時代、門坊寺山へ鉈や金槌、鋸等を持って駆け登ってきた明智光秀の大軍である。1578年、周山城を築く為に大きな寺院を壊してその用材に当てるためであった。「聞法寺」はことごとく破壊されてしまったのである。

文化を作るのも人間、壊すのも人間、現在のアフガニスタン、イラン、タイ等の戦禍を伝え聞いても分かる。厳しい自然の中で延々と守られていた七堂伽藍は消えたのだった。

多くの僧侶たちは居場所を失い、村人も大きな恐怖と被害で苦しんだだろう。その影響は長く残ったに違いない。

しかし遺仏は中村の「穴原」(今の小学校のあたり)で明治の16、7年まで守られていた。

桑下漫録(1843)には

穴原の仁王堂(釈迦堂とも言った)に仁王像(2.1m)、本尊、丈六(4.8m)の実際はその坐像の御首、等身大の釈迦如来坐像、があったと 書かれているという。しかし御首は行方不明となった。

村の人は遺された仏像を大切に守って、寺院再興を願われたこともあるという。信仰の深さ、多方面との交流など、村人の願いがあったからこそ現代の私たちは釈迦如来坐像と仁王像の素晴らしい御姿を拝む事が出来る。

現代への影響

もう一つ現代に遺されたものがあった。

それは「大般若経六百巻」である。

「知井村史」によれば『ー日吉ダムの造成のために水没することになった日吉町世木林集会所に所蔵されていた大般若経全六百巻には(そのうち十三巻は欠巻)転読法会のおりおりに僧侶が書き込んだ多くの記述があり、その書き込みの内容から戦国時代の頃までは智伊村(知井村聞法寺)にあったことが判明したー』という。

年代、場所、人の名、知井の十名のこと、古き知井が考えられる書き込みもあるという。

大般若経は、聞法寺で転読され、明智光秀によって破壊された後は、(同じく知井村史に)『万願寺(中村穴原)にて毎年秋の土用に公方御祈祷のため、大般若経一部を、二夜三日かけて転読する。十名より白米一石、入り木を三荷と定めて・・・』と書かれている。

満願寺が衰退すると、仁王堂(草葺き屋根の釈迦堂)が建てられ、多くの人たちが転読したが、仁王堂も明治の初めに仏像がなくなった

ので、人々は大般若経を信頼の置ける日吉町で保管されるよう願ったと思う事も出来る。

「美山仏教史」に

『・・・門坊寺の七堂伽藍悉く破却して、坊跡は目前に畑となり双林は虚しく猿飛び鹿臥す床と荒れ行き、月夜に霜かと疑はれし堂前の白洲は茅尾花生出で、蕈葺を求むる野となり、不断の霧とあやしまれし香煙はあらはなの烈しき風に跡形もなくぞなりける。・・』

時は流れ、これからも変化は絶えまないが、故人の叡知によって遺されたことを私たちも自覚して受け継ぎたい。

そして松籟を聞くように、多くの村人たちで唱える大般若経の熱気が途絶えてしまったと思いきや、自然が聞き伝えていたと思う事もできる。こんな時代だから古代をふり返り私たちに伝わってきた自然観と仏教の教えを見直す機会になると思う。

注:上に載せた写真は、

・慈眼寺の釈迦如来座像と長谷寺の仁王像は、私自身が撮影したものです。(友の会だよりに掲載されたものです)

・大般若経の写真は、「ありし日の”我がむら”の記録」・日吉ダム記念誌、京都府日吉町1987、よりスキャンしました。(友の会だよりには掲載されませんでしたが、ここに載せました)

私は、慈眼寺しか知りませんが、それにしても北桑田の歴史と文化と、それに付随する諸々の何と奥深いことでしょう。山野の産物にしても「鯖街道」の掘り起こしから、重要な位置を占めていたことが、明白になりつつあります。まさに、〝我が古里北桑田〟と言うところです。

単に専門書を寄せ集めてコピーしただけの記事も見られる昨今、自分の足で歩いて、自分の眼で確かめ、自分の心で感じた文章は、読んでいても深く惹き込まれます。筆者はどの様なご経歴の方か存じませんが、如何にも「自分の文章」を書いておられて、感服すること極めて大です。

「友の会たより」には毎号連載の『文化財』以外にも、『北桑田の自然界の異変』など興味ある記事が満載で、毎号がとても楽しみです。また、7月号『ぶらりええとこ』で亀岡紹介の名文も掲載されていましたし、F編集長の面目躍如、と言うところですネ。次号が楽しみです。

地元ご出身の樋口さんに書いていただこうと提案した私の見る目もなかなかのものでしょう。そして道草さまの文章を見る目もさすがと感じ入りました。

友の会の役員さんにもなっていただいていまして、道草さまも何回かお話ししていただいたのではないでしょうか。紹介分の寄せ集めですが、樋口さんの紹介記事をアップしました。