あうる京北(京都府立ゼミナールハウス)で、歴史講座・【家村耕と行く~光秀とガラシャゆかりの地を訪ねて】を予定しています。その第1回講座で味土野と宮津を探訪するので下見に行ってきました。

光秀の三女(二女?)、玉は細川忠興に嫁ぎ、長岡京市の勝龍寺城や宮津で幸せな日々を送っていましたが、天正10年の本能寺の変後、逆臣光秀の子ということで味土野に幽閉されます。味土野は丹後半島の臍とも言える山奥にあり、京都市の豪雪地として知られる極寒の寒村で2年間を過ごしました。今は廃村となっている地には、細川忠興夫人隠棲地の碑が建つ女城跡がひっそりとその後を残しているのみです。

まずは写真で現地の雰囲気を掴んで下さい。

女城全景です。

細川忠興夫人隠棲地の碑が建っています。

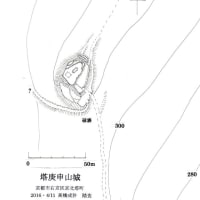

男城女城跡図(現地の説明板)

女城跡付近図(現地の説明板)

昭和11年の味土野(現地の説明板)

今は地元の方はもう住んでられませんが、九州からの方が2軒お住まいのようです。往時はここで生活されている人々もかなりあった様ですね。当日はイカリソウやワサビの葉が目に入るのどかな山奥の春先の地でしたが、冬は厳しかろうと思いを馳せました。、

味土野の場所は こちら です。修験道の山、金剛童子山への登山口がすぐ側です。

我々は75号線から655号線を進みましたが、現地まで道は舗装されていて普通車で行けます。ネットでは厳しい道と書かれていますが、北山の林道も走る私には少々注意して走ればいけましたが、皆さんちょっと大げさでは、とも感じましたが。上世屋や西部からのアプローチも可能のようですが、車では険しそうです。サイクリングやハイキングにはいいのではないでしょうか。

当日は講座で講師をお願いしている、小説 「光秀奔る」 の作者、家村耕さんにも同行していただき、いろいろな話も聞けて有意義でした。また帰路に、てんきてんき丹後で、まちづくりサポートセンターの中江忠宏さんを訪ねてお世話になり、楽しい話も聞かせていただきました。

光秀やガラシャ夫人の生涯、忠興とガラシャの関係、細川家は何故この地を選んだのかを、男城や修験道の地たる金剛童子山との関係などから考察するのも楽しいものです。山城研究家の高橋成計さんに男城の話を持ちかけましたら、その跡はちゃんとあるよとのことでしたが、残念ながら縄張図などは作成していないとのことでした。

彼女がここでどのように過ごしたかは上の「光秀奔る」、三浦綾子さんや永井路子さんを初め様々な著作に登場しているようです。

帰りに宮津も訪れました。カトリック宮津教会は日本で二番目に古い建物で、その内部も四方がステンドグラスに囲まれ、歴史を感じる立派なものでした。

宮津教会

教会内部

教会の隣に大村邸跡があり、公園化されて大手川と対岸には宮津城の城壁が復元されています。中央にはガラシャ像も建てられていていました。

宮津のガラシャ像 後ろの袖は彼女の味土野での生活を表現されているそうです

宮津城の城壁

なお、今回のルートなどは、宮津市のパンフレットが参考になると思います。

あうる京北(京都府立ゼミナールハウス)では、歴史講座・【家村耕と行く~光秀とガラシャゆかりの地を訪ねて】を、3回シリーズでゆかりの地を訪れます。散策気分でゆかりの地を訪ね、また「光秀奔く」の作者、家村耕さんや山城研究家、高橋成計さんのお話を聞く座学も組み込んでいます。それぞれの想いで活躍される案内人の話を聞きながら、「ちりぬべき時知りてこそ世の中の

花も花なれ人も人なれ」と辞世の歌を残し凛と生きた人を忍んでのゆったりとした旅も乙なものではないでしょうか。ぜひご参加下さい。私も案内人のひとりとして参加させていただきます。

詳しくは、あうる京北、075-854-0216 まで。

第1回 5月17(火)~18日(水) 明智光秀の生涯とガラシャ

福知山城・御霊神社

味土野・宮津

座学・「光秀の生涯」 家村耕氏

第2回 7月11日(月)~18日(火) 丹波の光秀

周山城・慈眼寺・縄野坂

八上城・曽地・亀山城

座学・「光秀の丹波攻略」 高橋成計氏

第3回 9月5日(月)~6日(火) 坂本と天王山

坂本西教寺・穴太・安土城

勝龍寺城・明智藪

座学・「細川ガラシャ」 家村耕氏

JR二条駅まで送迎し、マイクロバスで各地を訪れます。

光秀の三女(二女?)、玉は細川忠興に嫁ぎ、長岡京市の勝龍寺城や宮津で幸せな日々を送っていましたが、天正10年の本能寺の変後、逆臣光秀の子ということで味土野に幽閉されます。味土野は丹後半島の臍とも言える山奥にあり、京都市の豪雪地として知られる極寒の寒村で2年間を過ごしました。今は廃村となっている地には、細川忠興夫人隠棲地の碑が建つ女城跡がひっそりとその後を残しているのみです。

まずは写真で現地の雰囲気を掴んで下さい。

女城全景です。

細川忠興夫人隠棲地の碑が建っています。

男城女城跡図(現地の説明板)

女城跡付近図(現地の説明板)

昭和11年の味土野(現地の説明板)

今は地元の方はもう住んでられませんが、九州からの方が2軒お住まいのようです。往時はここで生活されている人々もかなりあった様ですね。当日はイカリソウやワサビの葉が目に入るのどかな山奥の春先の地でしたが、冬は厳しかろうと思いを馳せました。、

味土野の場所は こちら です。修験道の山、金剛童子山への登山口がすぐ側です。

我々は75号線から655号線を進みましたが、現地まで道は舗装されていて普通車で行けます。ネットでは厳しい道と書かれていますが、北山の林道も走る私には少々注意して走ればいけましたが、皆さんちょっと大げさでは、とも感じましたが。上世屋や西部からのアプローチも可能のようですが、車では険しそうです。サイクリングやハイキングにはいいのではないでしょうか。

当日は講座で講師をお願いしている、小説 「光秀奔る」 の作者、家村耕さんにも同行していただき、いろいろな話も聞けて有意義でした。また帰路に、てんきてんき丹後で、まちづくりサポートセンターの中江忠宏さんを訪ねてお世話になり、楽しい話も聞かせていただきました。

光秀やガラシャ夫人の生涯、忠興とガラシャの関係、細川家は何故この地を選んだのかを、男城や修験道の地たる金剛童子山との関係などから考察するのも楽しいものです。山城研究家の高橋成計さんに男城の話を持ちかけましたら、その跡はちゃんとあるよとのことでしたが、残念ながら縄張図などは作成していないとのことでした。

彼女がここでどのように過ごしたかは上の「光秀奔る」、三浦綾子さんや永井路子さんを初め様々な著作に登場しているようです。

帰りに宮津も訪れました。カトリック宮津教会は日本で二番目に古い建物で、その内部も四方がステンドグラスに囲まれ、歴史を感じる立派なものでした。

宮津教会

教会内部

教会の隣に大村邸跡があり、公園化されて大手川と対岸には宮津城の城壁が復元されています。中央にはガラシャ像も建てられていていました。

宮津のガラシャ像 後ろの袖は彼女の味土野での生活を表現されているそうです

宮津城の城壁

なお、今回のルートなどは、宮津市のパンフレットが参考になると思います。

あうる京北(京都府立ゼミナールハウス)では、歴史講座・【家村耕と行く~光秀とガラシャゆかりの地を訪ねて】を、3回シリーズでゆかりの地を訪れます。散策気分でゆかりの地を訪ね、また「光秀奔く」の作者、家村耕さんや山城研究家、高橋成計さんのお話を聞く座学も組み込んでいます。それぞれの想いで活躍される案内人の話を聞きながら、「ちりぬべき時知りてこそ世の中の

花も花なれ人も人なれ」と辞世の歌を残し凛と生きた人を忍んでのゆったりとした旅も乙なものではないでしょうか。ぜひご参加下さい。私も案内人のひとりとして参加させていただきます。

詳しくは、あうる京北、075-854-0216 まで。

第1回 5月17(火)~18日(水) 明智光秀の生涯とガラシャ

福知山城・御霊神社

味土野・宮津

座学・「光秀の生涯」 家村耕氏

第2回 7月11日(月)~18日(火) 丹波の光秀

周山城・慈眼寺・縄野坂

八上城・曽地・亀山城

座学・「光秀の丹波攻略」 高橋成計氏

第3回 9月5日(月)~6日(火) 坂本と天王山

坂本西教寺・穴太・安土城

勝龍寺城・明智藪

座学・「細川ガラシャ」 家村耕氏

JR二条駅まで送迎し、マイクロバスで各地を訪れます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます