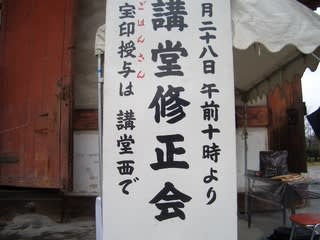

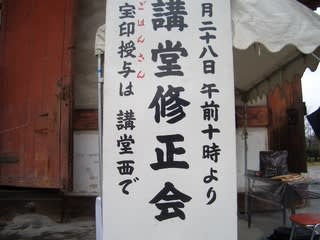

修正会は昨年の悪を正し、新年の天下泰平、厄除けを祈る法会です。

有名なのは春を告げると言われる東大寺・二月堂の修二会(しゅにえ・修二月会)

がありますが、これは中国の2月がインドの正月にあたるからで、

旧暦2月1日より行われてたのが今では3月1日からです。

東寺では正月3日が御影堂(みえいどう)で、

28日が21尊の仏、菩薩、明王がおられる講堂で修正会が勤修されます。

牛王宝印(ごおうほういん、牛玉宝命、おふなご)

厄除けの護符で門戸に貼る習慣があったそうで、守り札です。

切り取って、錦のお守り入れに入れると家族の分まで作れます。

鎌倉から江戸時代までは武人が裏に起請文を書いたりしたそうです。

なぜ牛王と呼ぶのかは諸説があり、牛中の王として仏の称号としたり、

牛王は牛黄、つまり牛の肝胆の間にある

貴重な薬品で霊宝とされたためとあり、

いずれにしてもこうして続いてるのは霊験あらたかなのでしょう。

須弥壇のあと柱を加持したもの

赤色は丹をお酒でごまをするように延ばして作ります。

のちには、夜叉神さんへ行き、文殊さん

虚空蔵さんの化身として拝みます。歯の神さんで、

前を通る時には礼をしないと仏罰があたるそうです。

管理人は拝みます。

この社にある礎石です。門柱が入るようにくり抜いてあります。

これがつるつるで歴史を感じます。

有名なのは春を告げると言われる東大寺・二月堂の修二会(しゅにえ・修二月会)

がありますが、これは中国の2月がインドの正月にあたるからで、

旧暦2月1日より行われてたのが今では3月1日からです。

東寺では正月3日が御影堂(みえいどう)で、

28日が21尊の仏、菩薩、明王がおられる講堂で修正会が勤修されます。

牛王宝印(ごおうほういん、牛玉宝命、おふなご)

厄除けの護符で門戸に貼る習慣があったそうで、守り札です。

切り取って、錦のお守り入れに入れると家族の分まで作れます。

鎌倉から江戸時代までは武人が裏に起請文を書いたりしたそうです。

なぜ牛王と呼ぶのかは諸説があり、牛中の王として仏の称号としたり、

牛王は牛黄、つまり牛の肝胆の間にある

貴重な薬品で霊宝とされたためとあり、

いずれにしてもこうして続いてるのは霊験あらたかなのでしょう。

須弥壇のあと柱を加持したもの

赤色は丹をお酒でごまをするように延ばして作ります。

のちには、夜叉神さんへ行き、文殊さん

虚空蔵さんの化身として拝みます。歯の神さんで、

前を通る時には礼をしないと仏罰があたるそうです。

管理人は拝みます。

この社にある礎石です。門柱が入るようにくり抜いてあります。

これがつるつるで歴史を感じます。