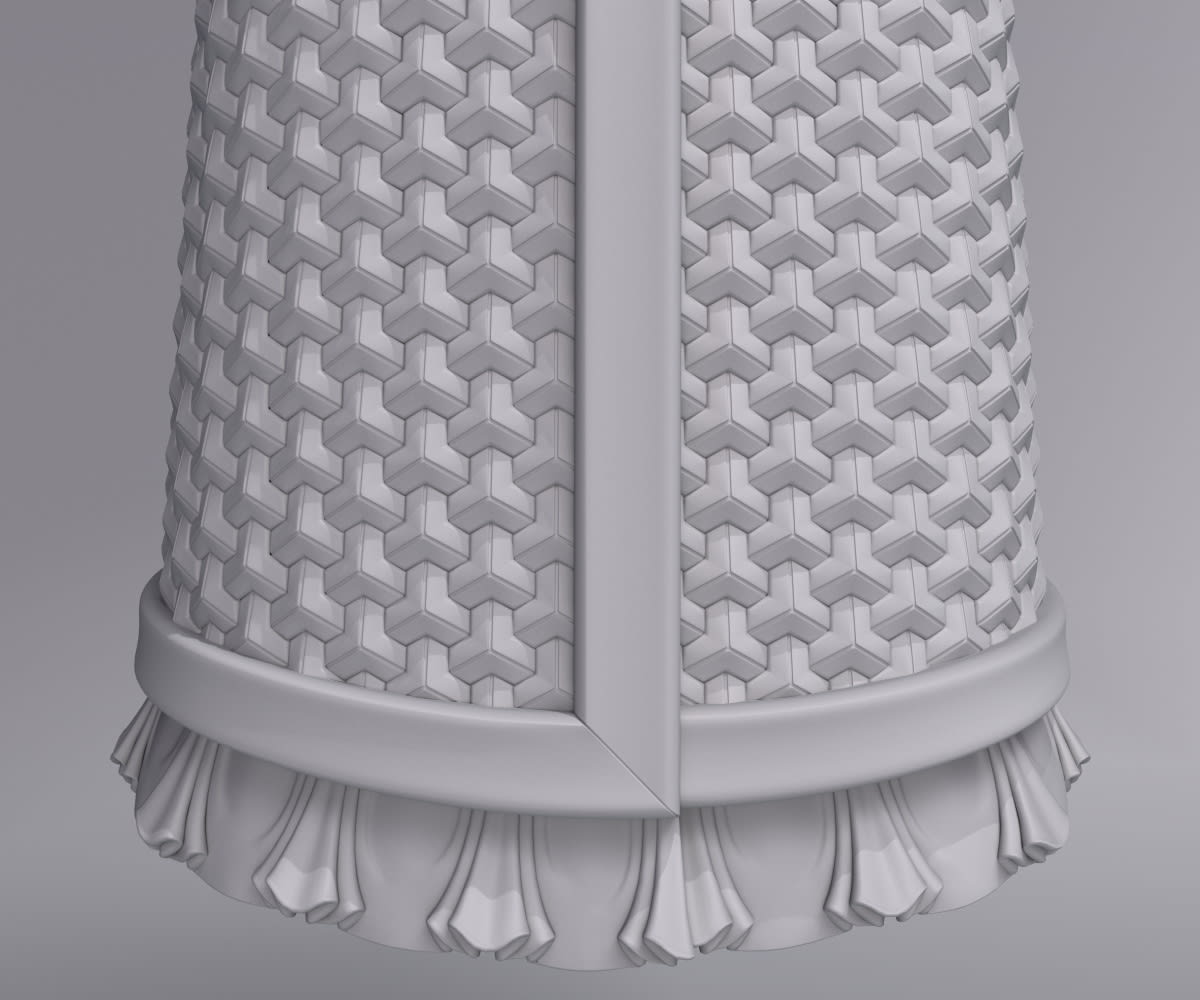

宝相華蒔絵経箱 滋賀・延暦寺 平安時代

宝相華唐草の円文、金銀の研出蒔絵

『原色日本の美術20』

規則性はうまくつなげれば連続性や広がりになる。また、同じ模様パターンがあると絵図に安定感が出る。

中心の花と周辺の花、間を埋める唐草から想像されるのは、広がりか房だろう。どちらともとれるところだが、この縁に円を描くことにより、まとまりをつけているように見えて、想像させるのはむしろ広がりのほう。

この構成だと重要なものを中心に配置したくなる。つまり主張を中央に置き、まわりを装飾にするはず。しかし、ここには簡単な花模様があるだけで、もっと別の意図を読み取らなければならない。

中央にあるのは何気ない花。花盛りの一面の草原を見るのではなく、一輪の花に注目することにより、一つの花も全体の草花に支えられて咲いているような印象、生命のつながりのようなものをこの図柄は感じさせてくれる。

宝相華は仏教系の装飾らしいので、仏教的な輪廻の教えを表しているのかもしれない。違うだろうけれど。