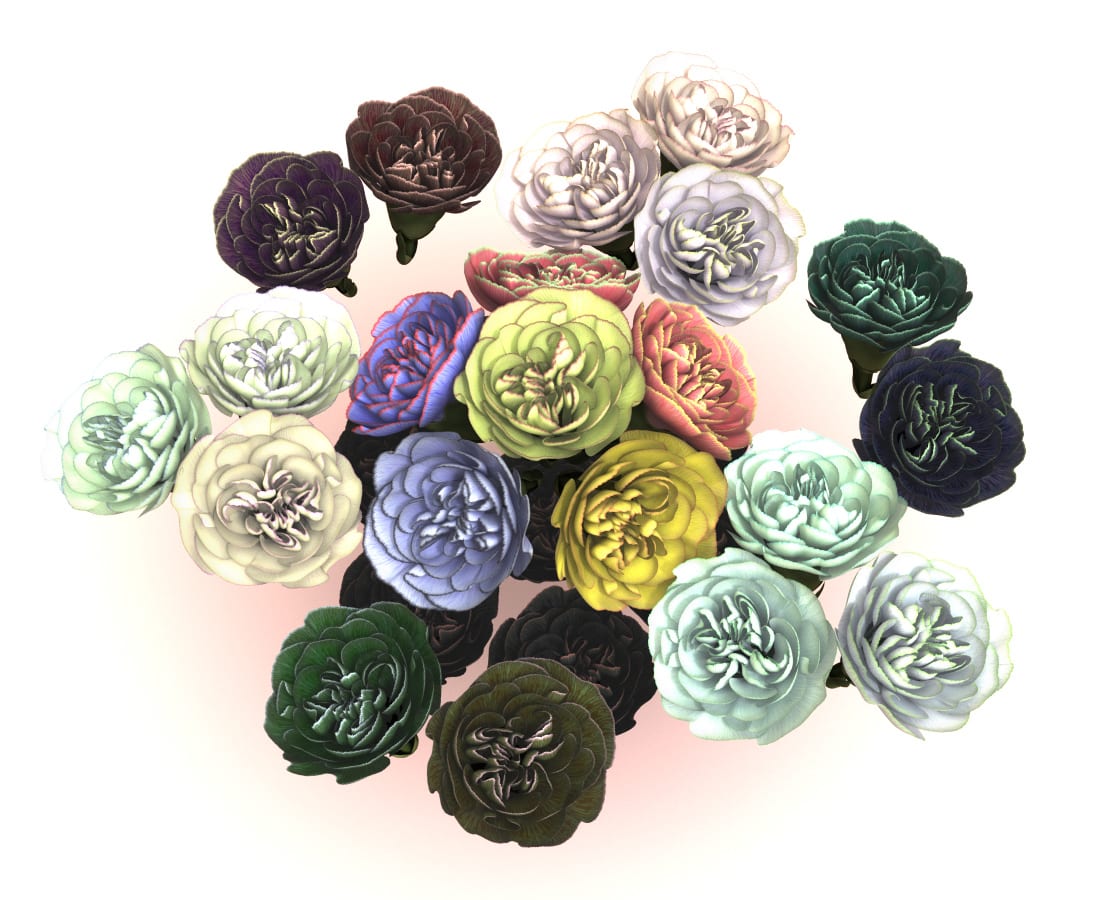

Shadeとの相性もあるかもしれないが、花より葉のほうが厄介で難しかった。

遺伝子にとっては、子孫を残すことよりも、生き残ることのほうが大事ということなのかもしれない。

この差は、葉は他の植物の中で生き残るため、花は同じタンポポ同士の中で生き残るため、目的の違いからくるものということになるだろうか。

ただ、これまで手塩にかけて作った愛着もあり、これを生き残るための形と捉えることに、違和感を覚えつつある。

植物の形にはもっと別の意味があって、見方を変えればスッキリした答えが見つかるのかもしれない。

遺伝子に蓄積された記憶が示す生きる意味、存在する理由...のような。

試すのを忘れてたので、心残りなのでやっておいた。

“心の中でのみ満ち欠けするから心の月”

黒い丸の中の白い丸が大きさを変えてると見るか、黒い円が線の太さを変えてると見るか。

いずれも変化は0%~100%の間で実数的に起こりうる。認識的にも脳で中間形が補完されて連続しているように見える。

ところが、0%とその寸前、100%とその寸前では連続しているように見えない。中の白い丸が0%だと輪でなく黒い丸に見え、100%だと黒い丸が消えてしまう。

これを数学的にいうと、0≠1/∞、1≠1/0 ということになる。

一方、黒い丸の大きさが変化するパターン。これも0%~100%の間を実数的に変化しているとみなせる。

この場合も、中間形を補完して連続していると認識できる。とくに0%においても、だんだん小さくなって消える様子が自然に想像できる。

このことは、0がわりと早めに発明された理由といえるのではないか。

ただ、これらの連続は厳密には実数とはいえない。実数ならば完全に連続しているはずだし、0=1/∞、1=1/0 であるはずだ。(?)

実数で表される現象は、現実にはそんなにない。重力、移動、時間…他にもあるとしてもそれは理論上のもの。

そもそも人は実数を認識しているわけではない。移動は瞬間を捉えた神経情報でしかないし、時間も同様。月の満ち欠けは目に届く光子の数の変化でしかない。認識の中に厳密な実数は存在しない。

このことが、実数の定義が遅くなった理由なのだろう。

ところで、そんな認識できないようなものが世の中にいくつもあるって、おかしいとは思わないか?

実は、実数はもともとは同じものなのではないか?

最後に、月はいったん地球の裏に隠れるから良いんだとわかった。

錯視の仕組みについて考えてみた。

三叉や斜め交線、グラデーションは特徴的な立体パターンとなる。同じ物を斜めから見ても同じ物と認識できるのは、斜めの物を即座に補正して認識するからだと思われる。だから立体パターンにより形が補正されて歪んで見えるのではないか。

もう一つ、形をどう捉えるかの問題もある。線は、方向性のある点ともとれる。だから、一列に並んだ斜めの線は、斜めに積み重ねられた平行な点ともとれ、実質的に傾いているという見方ができる。

錯視には、実質的にそう見える、というものもよくある。

参考にした錯視。上から、ツェルナー錯視、カフェウォール錯視、斜めが重要と思い四角を斜めにしたり、円を斜めにしたり、あと境界線でも試した。

シンメトリと黄金率(この場合は黄金角だが)、この相反する美的基準。

シンメトリのはずの腕が、黄金角で生えていたらどうなるか、やってみた。

ひまわりの種が螺旋状に並び、それがフィボナッチ数本になるという問題がある。

図らずもそのような螺旋ができたので、ちょっと考えてみた。

葉が黄金角で生えるなら、種がそうであってもおかしくない。理由は、バランスよく種をつけ、全方向に蒔くため。

黄金角により何分割しても見事にバラけるところを見ると、要は見かけの周に種が何個あるとするかにかかっている。

黄金角にすると、フィボナッチ数個目が起点付近にくる。これが周のひとまとまりとなる。

花の中心ほど密集してて数えにくいが、螺旋が認められる所ではそこそこの数の種が並ぶ。周に何個あるかは数えにくいが、螺旋としてまとめると数えられるようになる。これが必ずフィボナッチ数本になる。