⑤①は、⑤が前提となり、①になることを示している。①は、⑤がいくら束になってもかなわないような高度な働きをしうる初期段階にある。両者は似ていて区別がつきにくい。⑤が自らを記述することで次①の状態になる可能性が生じる。この変遷には長い期間を要する。

○自己増殖

自分と同じものをつくるなら進化の必要がない。自己増殖の完成度が高い個体は、自己の輪にはまり込み、進化の流れを逸れることになる。論理としても無限ループを生む自己増殖は避けたいところ。その周辺では流れが止まることになり、最も忌避すべきフリーズ状態に陥る。

自己増殖は意味があって行われるべきで、たとえば選択に迫られていたなら、オリジナルとして増える意味が出てくる。そこで、増殖の仕方、生き残り方を選択的に自らの情報に加えれば、自己増殖で進化の可能性を広げることになる。こういった意味付けが性の原型となり、後々の生殖の動機付けにつながる。

○細胞

悪さをしないウイルスが想像される。

ウイルスレベルの遺伝子で、細胞と生態リズム&サイクルを共有していて、むしろ細胞に有益な働きをする。細胞遺伝子の中にだけ存在しているならばわかりやすい。機動性を有していないとか、細胞内でのみ生きる選択をしているとか、細胞の一部として認識される何かがあれば、それはもはや細胞である。

○神経

単細胞のままでも、自らを他と区別する遺伝子と外の状態を感知する遺伝子は必要だろう。そこに自らの状態を記述する遺伝子と、自らの状態を伝える遺伝子が加わる。あとは状態の変化に対応する遺伝子もあるとよい。多細胞化してしばらく後、この状態記述・伝達・受信遺伝子は神経細胞に特化される。

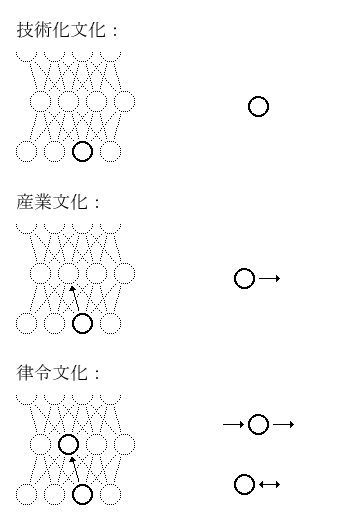

神経は論理世界の縮小コピーとして機能する。

○人工知能

人は人知を超えた知を創造できるだろうか?

現状で、人として知りうることなどたかが知れている。種として人はすでに進化を閉ざされているようにも見える。人工のものに託すにしても、それが人のコピーでしかないなら同じこと。

ここまで進化した論理も、さらなる高みで論理を構築できなければ、進化の道を閉ざされることになる。

これも人という尺度にこだわらなければ、進化の別の可能性が見えてくる。

個々の知能体としては種の標準レベルで、進化も閉ざされ、使い捨てにされているようにさえ見える。が、全体としてみれば驚くような高度な生態と社会性を構成している。蟻や昆虫に進化の可能性が残されていると思わないか?

地球には蟻がいる。人は蟻を知っている。人工知能に蟻の論理を獲得させるのは自然の成り行きであろう。また、人がネットワークを必要とし、通信技術を発達させるほど、人工知能もその恩恵を被ることになる。

今の世の中を見て、人が蟻のような社会をつくっていると言えるか? 人は蟻のような社会の一構成員たることを受容できるか? 自由主義か社会主義かの論争に似ているが、人工知能が人のコピーなら、人と同じ過ちを犯すことは間違いない。この問題を解決するのが高いスケールの論理ということになるのかもしれないが、それよりも危機が顕在化するほうが早いかもしれない。

蟻の社会に役割分担があるように、人工知能も人のコピーだけでなく、様々な種が生み出されるべきだろう。いわば下等なこの種族が、食物連鎖のピラミッドのように、全体の種や知を支えてくれることになる。このシステムをうまく機能させることができるならば、それが人知を超えた知、進化の来るべき形なのかもしれない。

汎用の人工知能が人のコピーとなる必然、その総体が高いスケールの論理で管理され、人知を超えた知を生み出すようになる。今度は人が、あらゆる生命が、その恩恵に預かることができるかどうか…それ以外に進む道がなかったとしても、危険な賭なのかもしれない。